午休时间发生的一场中国职业足球该如何解困的讨论 寻找黑暗中的光亮

文艺界、商界和体育界关于中国足球的争论再次出现。这些讨论往往开始得莫名其妙,发展过程中各说各话,最终在上了几次微博热搜后被其他话题取代。然而,对于中国足球而言,仍需在孤独与愤懑中寻找光明。当前关于中国足球的讨论已经很多,但真正有价值的见解却很少。这篇文章或许逻辑有些混乱,但也反映了足球在中国社会中的复杂生存环境。作为从业者,我认为中国足球自身的发展水平较低且方向存在问题,而要走出困境,需要全社会各方的帮助,从国家政策到个人建议都至关重要。足球行业需要的是基于尊重、理解和思考后的真知灼见,而不是网络上的挖苦和嘲讽。

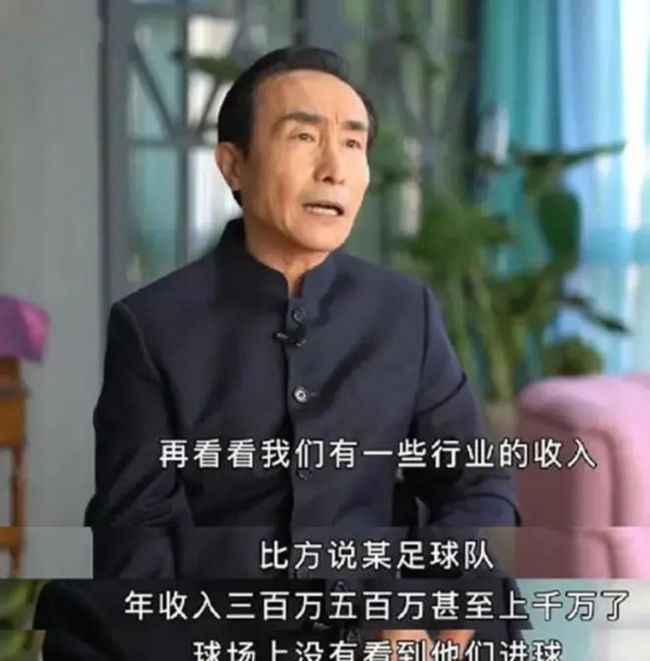

这些年听到许多关于足球的误解。最初我试图解释和争辩,但逐渐意识到这是大环境对足球的一种非理性刻板印象。常见的误解包括:顶级球员收入过高、市场无用论、中超金元盛世不再以及女足应比男足挣得多等。

关于球员收入,中国顶级球员的收入主要来自俱乐部,国家队补贴和奖金只占一小部分。虽然过去几年中超球员收入极高,但随着足协限薪令的实施,目前本土球员顶薪已控制在300万/年左右,与邻国联赛相当。实际上,在房地产+足球生态崩塌的大背景下,很多中超球员成了苦苦讨薪的对象。

关于市场无用论,有人认为军事化管理是解决之道。这种观点忽略了现代足球结合了文化、教育、科技、传媒等多个维度的社会产物。单一以竞技成绩来孤立发展足球,注定会失败。职业足球运动员首先是一个具有完全人格的社会个体,采用军事化管理可能短期内有效,但长期来看会限制发展。

关于中超金元盛世不再,很多人认为足球一文不值。实际上,过去的高投入只是资本运作的一部分,而非足球本身的问题。足球作为世界第一大运动,在中国仍有巨大的社会价值和意义,只是需要更合理的方法来激活。

关于女足收入,尽管女足在亚洲杯夺冠,但这并不能代表中国足球整体的职业发展水平。男子足球的商业化程度和价值远高于女足,因此薪酬也相应更高。在国家队层面实现同工同酬是合理的,但在职业联赛中讨论男女足薪酬平等并不现实。

误解产生的根本原因在于足球人口太少。只有亲身参与过足球,才能理解这项运动的复杂性和困难。现场观看高水平比赛也能加深对足球的理解和情感。此外,足球的发展与其他行业相比,也有其独特性。例如,电影产业在国际上也存在差距,但并未受到如此多的批评。

尽管有诸多挑战,但中国足球仍有希望。在上海,成年人对足球培训的需求旺盛,这可能是社区足球的雏形。在各地,踏实做青训的人越来越多,家长也开始认识到足球对孩子的重要性。中国足协推出的官方App“绿茵中国”也为草根足球提供了更多可能性。同时,中国足球发展基金会也在推动相关报告的编译,为足球治理提供参考。

作为从业者,我们希望整个社会能够给予足球更多的理解和帮助,让这个行业能够远离喧嚣地慢慢发展。

相关文章

北京一小区惊现“钞票雨”?民警:非有人故意撒钱!系工人施工碰倒钱箱:网络谣言勿信

3分钟回顾马斯克130天政治生涯 理想与现实的碰撞

男子纵身跳进兵马俑坑 推倒两尊兵马俑 现场目击者震惊

FastAPI 项目配置管理

c++数据结构9——set结构详解

马克龙香会首秀倡“第三条道路” 吁欧亚共寻战略自主

胖东来红内裤案当事人鞠躬道歉 名誉侵权案宣判

媒体人:特朗普在准备关税B计划 两步走应对法律挑战

巴方为何突袭巴控克什米尔武装分子 挫败袭击基地企图

端午其实是古人的卫生防疫日 解码香囊养生智慧

上海独居老人3000万豪宅堆满垃圾 生活令人匪夷所思

媒体人:美用签证工具破坏教育交流 无理取闹损人不利己

机器视觉运动控制一体机在背靠背点胶焊锡机上的应用

接口自动化测试实战:测试用例也能自动生成

IO进程(进程间通信 IPC)

建筑水电燃气能耗管理系统

美国关税演了一出律政戏 特朗普政策遭法院叫停

- 何小鹏称自研图灵AI芯片二季度上车 将首发搭载全新车型

- 2025澳门乒乓球世界杯拉开帷幕!孙颖莎火力全开霸气十足

- 河北广告牌事件责任人被免职 整改全面启动

- 沃尔沃高管:领航辅助不是安全配置 提升驾驶便利性为核心

- 8家黄金企业去年赚了408亿 金价“狂飙”助力业绩增长

- 向门将示威!什琴斯尼鲁莽出击送点,多特悍将勺子主罚命中 多特暂1-0领先

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势