小伙离开空调房散步半小时中暑 温差过大惹的祸

午饭过后,天气热得厉害。小张在空调房里待久了,感觉身体都快和沙发粘在一起了。他决定出去走走,活动一下。刚一出门,热浪像堵墙一样迎面扑来。小张想着就半个小时,应该没什么大不了的。没想到真出了事。小张刚到小区门口,就感到头晕眼花,腿软得像抹了油似的,没支撑住便坐在地上,汗水如注。路人见状赶紧拨打了救护车,到了医院一查,体温竟然达到39.5℃,确诊为中暑。原来他是从24℃的空调房直接跑到38℃的大太阳下。

夏天大家都喜欢待在空调房,结果一出门就像“从冰箱跳进火炉”,身体根本没法立马适应这么大的温差,这给中暑埋下了隐患。为什么从凉爽的空调间出来反而更容易中暑呢?背后确实有道理。

长时间待在空调房里,血管收缩,汗腺不活跃,代谢速度减慢,身体进入“省电模式”。一旦走出门,外面的温度骤然升高,体表和空气之间的温差可能有十几度甚至更多,身体需要迅速启动散热系统,但系统还没完全“醒”过来。这时热量在体内排不出去,心跳加速,血压起伏不定,轻则头晕恶心,重则体温升高,意识模糊,严重的还可能得热射病。

特别是下午1点到4点这段时间,地面热得像烧红的铁板,阳光刺眼,空气湿度高,走在路上就像在蒸锅里转悠,稍一松懈就容易中暑。中暑有三个等级:最轻的是先兆中暑,会感到头昏脑涨、恶心;接下来是轻度中暑,表现为全身无力、体温上升、出汗异常;最严重的情况叫重度中暑或热射病,会出现意识混乱、昏迷,死亡率超过50%。

有个三十多岁的男士,午休时在办公室开着空调小憩了一会儿。醒来后,他觉得需要“活动活动”,于是就出去走了十分钟。回来后整个人脸色惨白,头上冒冷汗,还不停嘟囔着“怎么感觉喘不过气来”。测了一下体温,居然38.9℃,血压也降到90/60,意识还有点模糊。这明显是轻度中暑,差点变成热射病。问他是不是刚从空调房里出来,他点了点头,说:“空调开得太低,出去透透气,没想到差点就要了我的命。”

夏天可以出门,但要讲究方法。从空调房走出去之前,先把空调温度调到28℃,待个十来分钟,慢慢让自己适应;然后再站起来活动活动,扭扭脖子、转转手腕,给身体预热。尽量别空着肚子出门,肚子里没东西血糖低,容易头晕,遇上高温风险更大。出门前一个小时,吃点容易消化的小零食,比如香蕉或者全麦饼干。

衣服的选择也很重要。许多人为了凉快穿上紧身黑衣,其实这是自找麻烦。黑色吸热,贴身衣物又不透气,热量全在里面,简直就像给自己套上了“移动汗蒸房”。应该选穿浅色、宽松、透气的衣服,比如棉麻材料,这样才能给皮肤一点透气的空间。

中暑不只是水分流失,电解质也会跟着跑,尤其是钠和钾。光喝白开水可能会把血液里的电解质“稀释”得更厉害,反而让症状更严重。这时最需要的是含电解质的饮料,比如淡盐水或者运动饮料。不要一次性喝太多,应该慢慢一口一口地来。

外出最保险的办法还是选择避开高温的时候。早上七八点,或者傍晚六点以后,正好是散步的最佳时机。那个时候太阳不那么猛,空气也相对湿润,走起道来就不容易出意外。中午必须外出时,别忘了带上遮阳帽、墨镜,还得携带把伞,这些小物件能大大减少阳光直晒的范围,减轻身体的压力。

口罩也可能增加中暑的风险,尤其是透气性差的。长时间戴着,呼吸受影响,还会把热气闷在里面,导致脸部温度上升。如果在户外人少的地方,又热得受不了了,可以暂时把口罩拿下来,透透气。

年轻人常常掉以轻心,容易错过身体发出的预警信号,等到真的出现问题时,情况可能急转直下。身体不是“吃素”的,你今天不注意保养,它明天肯定会让你见识见识。别等到在急诊室里才开始惋惜。

夏天的阳光不错,但要注意接触的方式。别让一趟悠闲的散步,变成了紧急的救助。

相关文章

美对14国加税对华却求合作说明什么 美国陷入三重悖论

东欧地区还有谁会被“乌克兰化” 地缘政治的下一个牺牲品

A股大行情要来了吗 三大信号预示上涨趋势

评论员:印军工搞“去中”自断筋脉 突袭审查自打脸

美国为何对日韩关税下重手 贸易霸权的深层危机

张子宇再缺阵 中国女篮险胜澳大利亚 逆转取胜收官热身赛

中国U16男足3比4不敌韩国 比赛过程跌宕起伏

专家:美元指数大概率步入较长下行期 利好人民币国际化

《以法之名》演员吃戏太精彩 真吃演技引共鸣

上海一路口发生多车事故2人送医 事故原因正调查

泰国代理总理回应美关税政策 将商讨对策准备谈判

中汽中心清华华为联合发布智驾白皮书 推动智能驾驶安全与创新

美国威胁增税,日韩态度软弱,印度誓言扛起反美大旗

学生沉迷手机高考失常被扫地出门 父母失望拒供读大学

郑州一高端星级饭店门口摆摊火爆 日入3万引热议

日本开挖海底稀土泥浆释放什么信号 全球资源竞争加剧

专家:越南主动给特朗普送投诚大礼 时间点耐人寻味

银河酷娱否认赵露思解约 主页变动引猜想

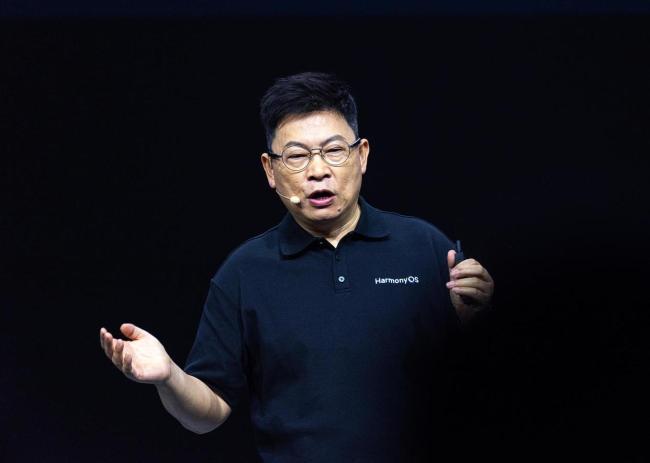

余承东回应开车睡觉传闻:已“自首” 智能驾驶时看手机被拍

享界第二款车今秋上市 旅行车亮相在即

- 备战奥运新增项目,中国队面临哪些挑战?体能与兼项成关键

- 老人弄丢大金戒指 晚辈回老家帮找 寻回半个世纪的传家宝

- 山西订婚强奸案二审将宣判 家属盼公正判决

- 7旬老人没有肿瘤被切除5个器官 家属报警追究刑责

- 付豪得到14分8篮板 助辽宁领先新疆

- 万斯批评泽连斯基 强调美国优先立场

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势