美国为何对日韩关税下重手 贸易霸权的深层危机

2025年7月7日,美国总统特朗普以“贸易逆差威胁国家安全”为由,宣布自8月1日起对日本、韩国、哈萨克斯坦等14个国家加征最高达40%的关税。这一政策延续了其“美国优先”的极端保护主义逻辑,将全球贸易体系推向悬崖边缘。从经济逻辑到政治博弈,从市场反应到国际秩序重构,这场关税风暴的涟漪效应正迅速扩散,暴露出美国霸权主义下全球经济治理的深层危机。

特朗普政府将关税作为“国家安全工具”的论调,本质上是对自由贸易原则的公然践踏。根据世界贸易组织(WTO)规则,贸易政策应基于非歧视、透明度和可预测性原则,而美国单方面以“逆差”为由加征关税,既无视WTO争端解决机制,也违背了比较优势理论的核心逻辑。

美国长期贸易逆差的根源在于其国际货币地位与国内经济结构的失衡。作为全球主要储备货币,美元的“过度特权”使美国能够通过发行货币购买全球商品,而财政赤字与低储蓄率则进一步放大了进口需求。2024年,美国货物贸易逆差达1.21万亿美元,但服务贸易顺差却高达3500亿美元,且美元在国际支付中的占比超过40%。这种“借债消费”的模式,本质上是美国利用货币霸权向全球转嫁经济成本。特朗普政府却将逆差归咎于贸易伙伴的“不公平竞争”,实则是为掩盖其国内改革乏力、产业空心化的政治困境。

加征关税的直接后果是进口商品价格上涨,最终由美国消费者承担。据摩根士丹利测算,若对日韩加征25%关税,美国汽车价格将上涨3%-5%,电子产品价格上涨8%-12%。更严重的是,关税将迫使企业调整供应链,但重构并非一蹴而就。以汽车行业为例,日本对美出口占其汽车产量的25%,韩国则高达30%,若供应链转移至美国,每辆车成本将增加3500-1.2万美元,直接削弱美国车企的全球竞争力。此外,关税导致的通胀压力将迫使美联储维持高利率,进一步抑制投资与消费,形成“滞胀”恶性循环。

特朗普的关税政策始终服务于国内政治需求。其第一任期通过加征钢铁关税赢得“铁锈带”选民支持,第二任期则试图以“对等关税”巩固基本盘。更危险的是,关税成为美国胁迫盟友的谈判工具:印度因关税威胁同意削减数十种商品关税并扩大对美军火进口;韩国被迫重新谈判军费分摊协议;日本首相石破茂内阁支持率因经济衰退预期跌至22%。这种“经济霸凌+安全讹诈”的组合拳,暴露了美国将贸易问题武器化的真实意图。

特朗普的关税政策如同一颗投入平静湖面的巨石,激起的涟漪正演变为吞噬全球经济的海啸。从金融市场到实体经济,从发达国家到新兴市场,无一能幸免于难。关税宣布后,美股立即遭遇“黑色星期一”:道琼斯指数跌0.94%,标普500指数跌0.79%,特斯拉单日蒸发680亿美元市值。更严峻的是,市场对“贸易战2.0”的恐慌导致国债收益率飙升,10年期美债收益率突破4.5%,创2023年以来新高。资本开始从风险资产撤离,新兴市场货币面临贬值压力,阿根廷比索、土耳其里拉等脆弱货币单周跌幅超过3%。汇丰银行警告,若关税全面实施,全球股市可能蒸发15万亿美元市值,相当于抹去2024年全球GDP的15%。

全球产业链正经历二战以来最剧烈的重构。以汽车行业为例,日本丰田、本田因对美出口受阻,被迫加速在墨西哥、加拿大建厂,但墨西哥工厂30%的零部件仍依赖中国,导致成本进一步上升。韩国LG Display则选择将部分产能转移至越南,但越南已被美国加征36%关税,形成“关税套娃”困境。更讽刺的是,美国本土车企同样受害:通用汽车每辆车成本增加1.2万美元,福特被迫推迟电动皮卡投产计划。这种“伤敌一千,自损八百”的博弈,正在摧毁全球分工体系的基础。

特朗普政府对WTO的系统性破坏已达临界点。由于美国阻挠法官任命,WTO争端解决机制自2019年起陷入瘫痪,此次关税战更使多边贸易体系名存实亡。欧盟已启动“反胁迫工具”,对美科技产品加征报复性关税;中国联合160余国在WTO提起申诉;金砖国家峰会通过《新德里宣言》,承诺建立“非美元结算体系”。全球贸易秩序正从“规则导向”滑向“实力导向”,而美国凭借军事与金融霸权维持的“中心-外围”体系,正面临前所未有的解体风险。

特朗普的关税政策不仅是经济手段,更是美国霸权衰落的象征。当美国无法通过制度性权力维持优势时,便诉诸暴力性工具,这种“霸权焦虑症”正将世界拖入危险境地。美元作为国际货币的地位,既是美国霸权的基石,也是其贸易逆差的根源。要维持美元需求,美国必须保持贸易逆差;但要减少逆差,又需削弱美元地位。这种“特里芬难题”在特朗普时代愈发尖锐:加征关税导致全球“去美元化”加速,2025年一季度,人民币在国际支付中的占比升至4.2%,创历史新高;黄金价格突破2500美元/盎司,反映市场对法币信心的丧失。美国正陷入“保霸权则逆差扩大,减逆差则霸权削弱”的死循环。

特朗普的关税政策本质上是国内改革失败的替罪羊。美国制造业空心化源于教育体系落后、基础设施老化与税收政策扭曲,但解决这些问题需要长期投入与政治共识。相比之下,加征关税成本低、见效快,且能转移公众对贫富分化、医疗危机等问题的注意力。这种“政治捷径”的代价是,美国正在丧失引领全球经济治理的能力:2025年联合国《全球经济形势报告》指出,美国政策不确定性使全球投资增速下降3个百分点,相当于抹去法国全年GDP。

在美国退缩的背景下,全球治理正经历权力转移。中国通过RCEP深化区域合作,欧盟推进“数字主权”战略,印度倡导“全球南方”联盟,多极化趋势不可逆转。但新兴治理体系仍面临规则碎片化、协调成本高企等问题。例如,金砖国家新开发银行在应对关税战时,因成员国利益分歧难以快速决策;东盟内部对“去美元化”进度也存在分歧。这种治理真空为地缘冲突、经济危机提供了温床,2025年二季度,全球贸易政策不确定性指数升至2009年以来最高水平,超过金融危机与新冠疫情峰值。

面对特朗普掀起的关税风暴,国际社会必须超越零和博弈思维,构建更具包容性的全球经济治理框架。这需要三大支柱:当务之急是重启WTO争端解决机制,通过改革赋予发展中国家更大话语权。同时,深化区域合作以对冲单边主义风险:RCEP成员国可加速原产地规则整合,降低关税战影响;欧盟与南方共同市场自贸协定谈判需纳入“贸易调整援助”条款,帮助弱势产业转型。

借鉴国际清算银行(BIS)的“全球稳定币”倡议,构建多边数字货币结算网络,减少对美元的依赖。同时,设立全球贸易调整基金,为受关税战影响的中小企业提供技术升级与市场多元化支持。中国提出的“全球发展倡议”与“全球安全倡议”,可为制度创新提供理念框架。

全球产业链的深度融合使各国经济命运与共。特斯拉上海工厂95%的零部件本地化率、空客A320在天津的总装线,均证明合作比对抗更符合各方利益。国际社会需超越意识形态分歧,在气候变化、公共卫生、人工智能治理等领域建立“全球公共产品”供给机制,将贸易竞争转化为技术合作的动力。

特朗普的关税政策,是美国霸权衰落前的最后挣扎,也是全球治理体系变革的催化剂。当保护主义的铁幕落下时,人类比任何时候都更需要智慧与勇气去突破困局。历史证明,贸易战没有赢家,但合作总能创造奇迹。从威尼斯商人到汉萨同盟,从大英帝国到WTO,人类经济文明的进步始终建立在开放与包容的基石上。站在2025年的十字路口,各国唯有携手构建人类命运共同体,方能避免“囚徒困境”的悲剧重演,共同迈向持久繁荣的未来。

相关文章

张子宇再缺阵 中国女篮险胜澳大利亚 逆转取胜收官热身赛

中国U16男足3比4不敌韩国 比赛过程跌宕起伏

专家:美元指数大概率步入较长下行期 利好人民币国际化

《以法之名》演员吃戏太精彩 真吃演技引共鸣

上海一路口发生多车事故2人送医 事故原因正调查

泰国代理总理回应美关税政策 将商讨对策准备谈判

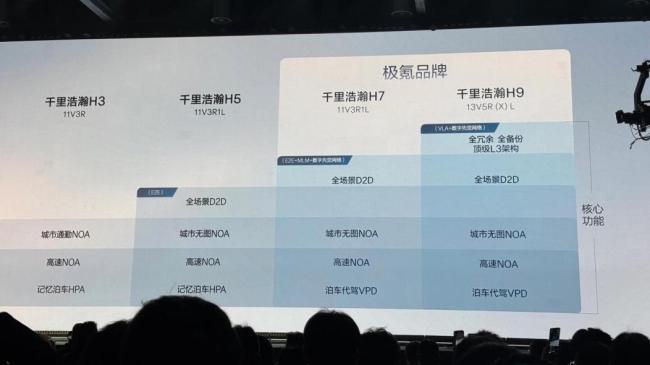

中汽中心清华华为联合发布智驾白皮书 推动智能驾驶安全与创新

美国威胁增税,日韩态度软弱,印度誓言扛起反美大旗

学生沉迷手机高考失常被扫地出门 父母失望拒供读大学

郑州一高端星级饭店门口摆摊火爆 日入3万引热议

日本开挖海底稀土泥浆释放什么信号 全球资源竞争加剧

专家:越南主动给特朗普送投诚大礼 时间点耐人寻味

银河酷娱否认赵露思解约 主页变动引猜想

余承东回应开车睡觉传闻:已“自首” 智能驾驶时看手机被拍

享界第二款车今秋上市 旅行车亮相在即

自研智驾的车企被华为甩开距离 华为拉开技术差距

3亿老年人将迎来哪些养老新变化 老龄化速度最快五年将至

开网约车辛苦一个月倒欠万元 合同陷阱引争议

北京海淀公安破获假临时号牌案 A4纸成作案工具

官方回应公园沙坑内现大量图钉 已处理并调查中

- AMD拿下台积电2nm制程首发 Zen6处理器投片成功

- 新人结婚当天坐地铁发一路喜糖

- 周云杰监工懒人洗衣机下线 网友共创成果亮相

- 老人被狗扑倒身亡 犬主被判赔40余万 未拴绳犬只惹祸端

- 难得!日本“最强硬警告”美国 不打算重大让步

- 跨越千年 文明互鉴 中越文化渊源深厚

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势