贵州榕江县委书记谈灾后重建 真诚“在场”赢信任

贵州榕江县委书记谈灾后重建 真诚“在场”赢信任。榕江百姓的一句话“只要徐书记在,我们什么都不怕”承载了对地方官员的信任和对“父母官”这一古老政治意象的当代唤醒。当三十年一遇的洪水肆虐榕江,浑浊的浪涛冲击着物质家园与精神堤坝时,县委书记徐某以沾满泥浆的裤腿、布满血丝的眼睛和不曾间断的在场,构筑了一道比防洪堤更为坚固的信任长城。在这个政府公信力普遍被视为稀缺资源的时代,榕江现象犹如一束强光,照亮了政治信任重建的可能路径——它不是来自精妙的宣传话术,而是源于危机时刻领导者身体力行的共在哲学。

洪水是一场全方位的压力测试,不仅考验基础设施的抗压能力、应急体系的响应速度,还检验一个地方政治生态的健康程度。当洪水漫过榕江街道,冲刷出中国基层治理中最珍贵的金矿——真实的党群关系。徐书记几天几夜坚守一线、不眠不休的身影,构成了这场灾难中最具震撼力的政治符号。他的制服来不及更换,疲惫也无处掩饰,这种毫无修饰的在场恰恰构成了政治信任最坚实的基石。在社交媒体时代,公众对表演式救灾有着敏锐的辨别力,而真正触动心灵的,永远是那些来不及摆拍的真诚瞬间。

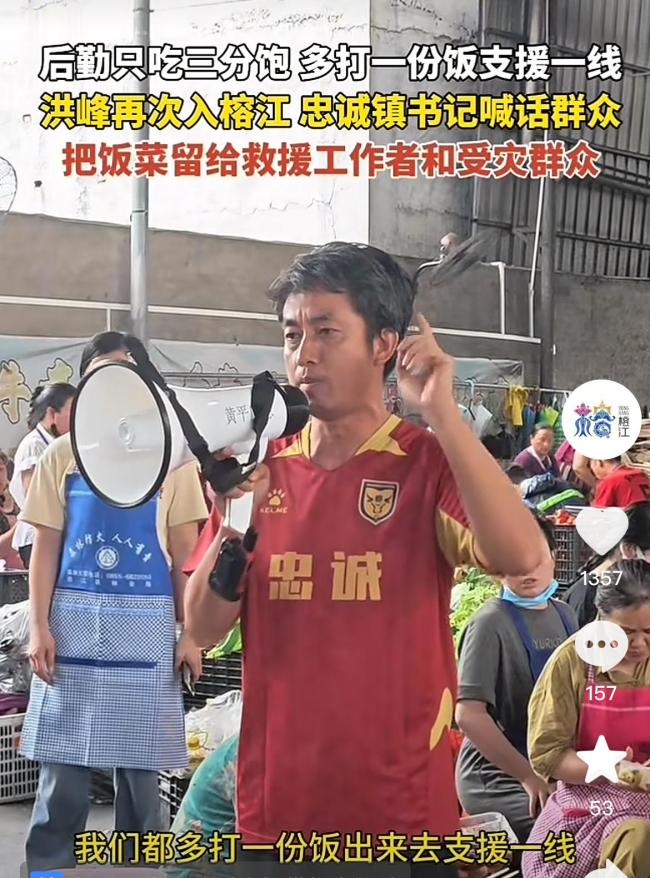

现代政治学中的信任衰减理论指出,制度化信任的建立需要漫长积累,而它的崩塌可能只在一夕之间。榕江的独特之处在于,徐书记通过日常治理中一点一滴的积累,已经在民众心理账户中存入了足够的信任储蓄。村超联赛的成功打造不仅是文旅项目的胜利,更是干群关系的润滑剂。当政府承诺接连兑现,公共政策始终如一,民众对权力的信任便从怀疑转向依赖。这种信任储蓄在洪水来临时产生了惊人的利息——百姓自发为抗灾人员提供免费餐食,形成了一种双向奔赴的互助生态。这印证了政治学家沃伦的观点:信任从来不是单方面的赠予,而是互惠关系的产物。

在中国传统政治哲学中,“民之所好好之,民之所恶恶之”的为政之道被奉为圭臬。徐书记满身泥泞的形象之所以动人,正因为它契合了中国人对“父母官”的深层文化想象。从大禹治水“三过家门而不入”到海瑞抬棺上谏,清官文化早已融入民族集体无意识。徐书记眼含泪水注视灾情的画面无意间激活了这一文化基因。更值得思考的是,这种传统政治伦理如何与现代治理需求相融合。徐书记的成功在于他既承续了“与民同苦乐”的传统官德,又精通现代治理的工具理性——村超联赛的策划展现市场思维,抗洪救灾中科学调度体现专业能力,这种古今交融的治理智慧正是当代中国基层官员的理想型范。

洪水退去后,狼藉中显现的不仅是物质重建的任务,更是政治信任如何从非常态下的感动转化为常态下的制度这一深刻命题。徐书记现象提示我们,政府公信力的提升不能仅靠危急时刻的英雄主义表现,更需要日常治理中的稳定输出。将抗洪中积累的社会资本转化为长效治理机制,需要制度化的参与渠道、透明的决策过程和可预期的政策延续性。政治传播研究显示,公众对政府的信任50%以上来自日常接触的体验。因此,如何将洪水中的共情转化为平日里的共治,是榕江模式可持续发展的关键。

德国社会学家卢曼曾说:“信任是对复杂性的简化。”在风险社会背景下,公众比任何时候都更需要值得信赖的权威来应对不确定性。徐书记在洪灾中的表现之所以引发强烈共鸣,正因为他提供了这种珍贵的确定性。当百姓说“只要徐书记在,我们什么都不怕”时,他们实际上是在表达对系统性风险的一种心理抵御。这种信任的建立没有捷径可走,它要求官员不仅要有应对危机的勇敢,更要有日常治理中的诚信;不仅要有共情的能力,更要有持续兑现承诺的毅力。

回望榕江洪灾中的点点滴滴,我们看到的不仅是一位县委书记的个人品格,更是一种可复制、可推广的治理智慧。在中国迈向治理现代化的征程中,我们需要更多这样的基层实践来丰富政治信任重建的中国方案。徐书记满脸担忧和眼含泪水的画面应当被铭记,不仅因为它感人至深,更因为它揭示了一个朴素而深刻的道理:在这个怀疑盛行的时代,真诚的在场依然是最有力的政治语言,是与民众建立情感连接的最短路径。当官员的汗水与百姓的泪水交融时,政府公信力便在这湿润的土壤中自然生长。

洪水终会退去,但这份在危难中淬炼出的信任不应随之消退。它应当沉淀为制度记忆,转化为治理效能,成为榕江乃至更多地方最珍贵的灾后重建成果。徐书记和他的同事们所赢得的,不仅是抗洪斗争的胜利,更是一场政治信任的漂亮翻身仗——它证明,只要以真心换真心,政府公信力不仅能够修复,更可以达到令人仰望的高度。这或许是榕江洪水带给我们最深刻的启示。

相关文章

现场视频!山东舰航母编队抵达香港

身份证到期该怎么换 多地推出便捷换领服务

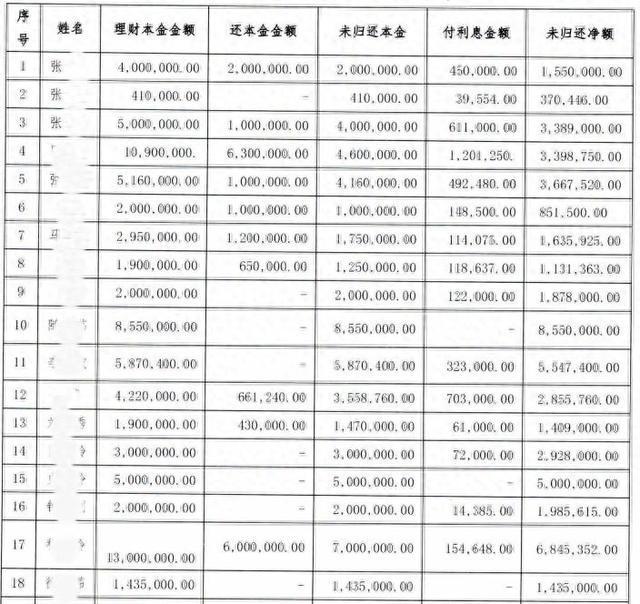

银行女职员虚构理财产品诈骗 涉案金额高达1.6亿

埃菲尔铁塔被热到弯曲 高温导致钢结构膨胀

曝足协正在推进全球选帅工作 最快8月底见分晓

美暂停对乌部分武器援助有何影响 乌方称陷入不利境地

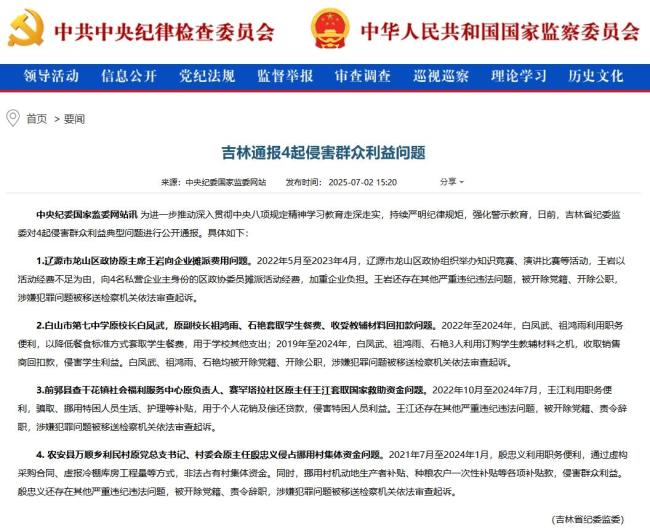

中学校长套取学生餐费被处理 相关人员均受严惩

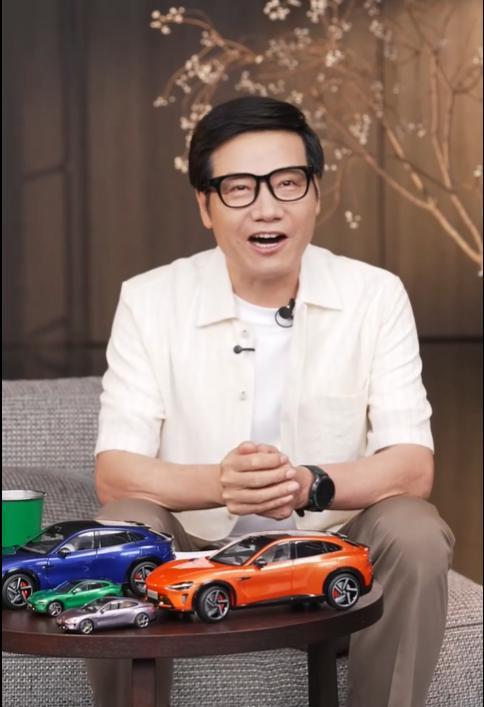

雷军回应小米YU7销量爆单 订单突破24万台

猪价猛烈上涨 全国26地区全面涨价 新一轮涨价潮来袭

广州一模特被骗至缅甸 亲属发声 曾被前老板诱骗拍摄杂志

苏超得票率不足3%,卡塔尔世界杯中签率5%,看苏超比世界杯还难? 江苏草根足球奇迹

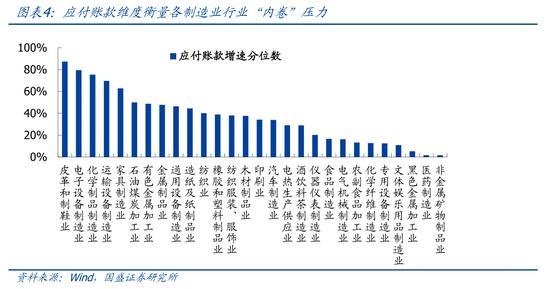

熊园:四大维度对比各行业“内卷”压力 多行业深陷价格战

重庆一“环保油”黑窝点被查封 非法储存销售隐患大

校方删除贫困生家装豪华争议文章 公众质疑未解

周杰伦济南演唱会抢票后被强制退票 猫眼回应 误操作已补偿

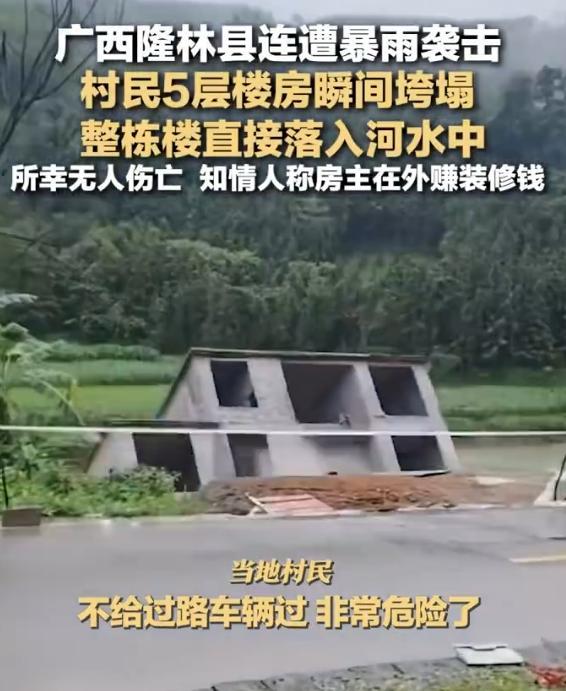

知情人称5层楼房垮塌前已倾斜 雨水冲刷致倒塌

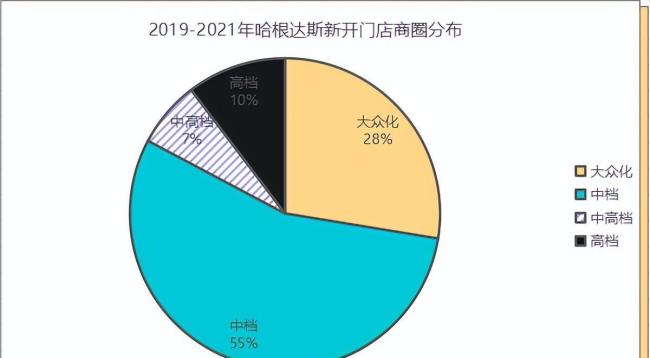

哈根达斯割不动年轻“韭菜”了吗 国货崛起改变消费观

小沈阳说家风就是不看成绩 力挺女儿音乐梦想

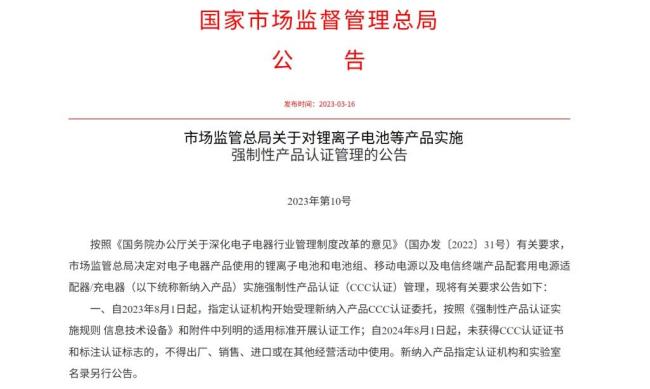

9家共享充电宝两家无3C 安全认证引关注

美犯罪学博士凌晨残杀4名大学生 认罪协议引发争议

- 多地政策“组合拳”加力稳楼市,二季度有望成为政策优化的重要窗口期 市场回暖基础进一步夯实

- 景德镇车祸司机撞人前0.4秒才打方向 20岁小伙疯狂驾车致惨剧

- 雷军回应小米手机3月激活量全国第一 市场份额达17.98%

- 医生告诉你3个快乐到死的顶级思维 公屏打出三个字:爱自己!

- 五一抢票日历来了 火车票预售启动

- 华源任上海市委秘书长 新职务明确

- 东莞夫妻名下多出一个女儿?当地回应 计生系统异常待查

- 老人被青蟹刺伤 截肢9天后离世 创伤弧菌夺命警示

- 曝S家见大S儿女需要经过马筱梅同意

- 特斯拉销量暴跌、利润下滑,马斯克:我不在意,转向自动驾驶与机器人

- 砸窗通风的乘客未被拘留仅被教育 紧急情况下采取行动

- 340万钻石瞬间被调包 窃贼巧舌如簧:没干过!