校方删除贫困生家装豪华争议文章 公众质疑未解

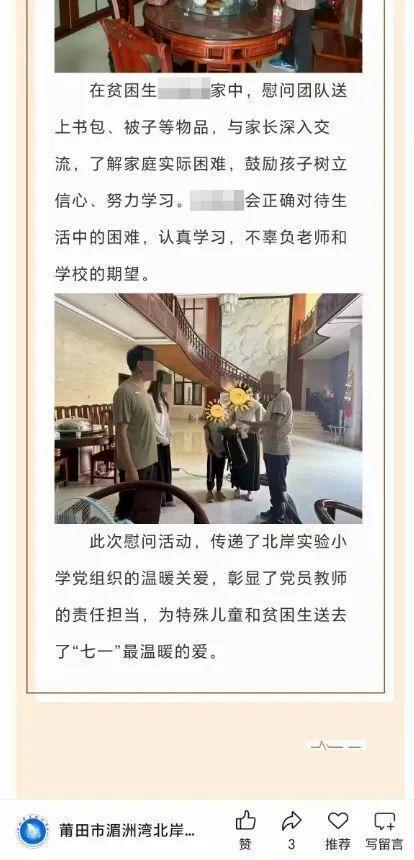

近日,莆田市一所小学在微信公众号发布的一篇慰问宣传文章引发网友热议。文章中提到,慰问团队前往一名贫困生家中,送上了书包、被子等物品。但有网友质疑,文章配发的图片显示该名“贫困生”家里装修豪华,有旋转楼梯通向二楼,不像是条件困难的家庭。目前,相关文章已经无法搜索到。

7月2日,北岸经济开发区实验小学一名工作人员表示,学校慰问的那名学生实际上并不是贫困生,而是一名“特殊学生”,可能文章表述有误,需要修改。

这篇慰问文章引发质疑的原因在于所见与所闻严重割裂。公众认为需要被慰问的学生家庭条件应较为困难,日常生活俭朴。然而,照片中的房子宽敞且装修豪华,甚至装有旋转楼梯,与“困难”和“慰问”这些词语格格不入。

社会对公平公正敏感度极高,尤其是涉及贫困生资助这类关乎公共资源分配的问题。这种强烈的反差让公众质疑:有限的帮扶资源是否被错配?贫困生认定是否存在猫腻?真正需要帮助的孩子是否被遗漏?校方是否为完成任务而作秀?这些质疑体现了大家对公平正义的守护和对公益行动透明度的期待。

学校工作人员用一句“文章没弄好”来回应质疑,显得不够专业。若慰问对象本就是“特殊学生”而非贫困生,为何文章中会明确写成贫困生?这名学生所在的地方到底是不是他家里,他家里的经济条件究竟如何?什么样的特殊学生需要校方专门送被子、书包去慰问?即使校方迅速删除了文章,这些疑问依然存在。而在舆论已经形成关注后急急忙忙删除“证据”,既未公布“特殊学生”的具体困难,也未说明帮扶措施的针对性,更像是逃避和推诿,不仅无法消除公众质疑,反而让大家觉得其中“有大问题”。

确实有某些地方、某些单位将帮扶异化为“政绩工程”,重形式轻实效、重留痕轻结果,拍几张照片、写一篇稿件、发一条推送,流程走完即算“交差”。至于对象是否真实需要、措施是否真正有效,根本不去深究。这种“虚假”的帮扶极易造成公共资源浪费,损害真正需要帮助的人的利益,更透支政府和公共机构的公信力,使帮扶政策的善意被玷污。

删除了文章也删不掉公众的记忆,积极说明事实才能回应质疑。校方需直面核心问题,公开“特殊学生”的具体困难、说明对其实施帮扶的政策依据、反思工作流程中存在的漏洞。否则,就算文章修改得再天衣无缝,已经破坏的信任也很难再修复。