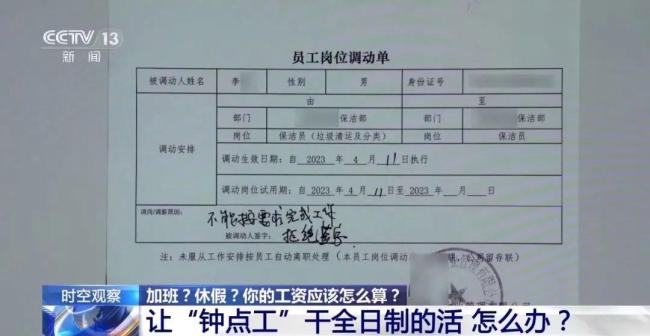

大范围副高将全盛席卷江浙沪 南北暴雨与高温将并行上演

副高强势控场,江浙沪等地迎来“蒸笼模式”,高温橙色预警频发。未来一周,38℃至39℃成常态,局部或冲击40℃。北方则暴雨轮番上演,南北天气割裂明显。

一、副高全面控场,滚滚热浪顶替对流暴雨

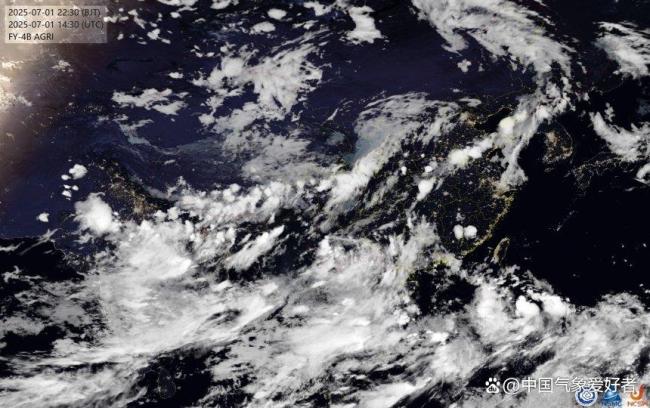

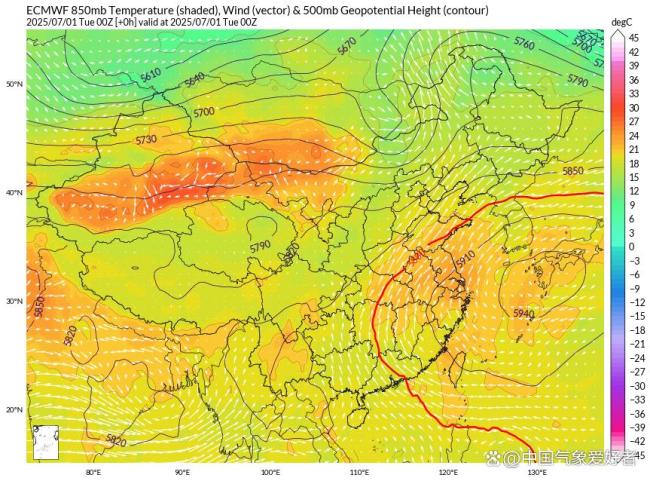

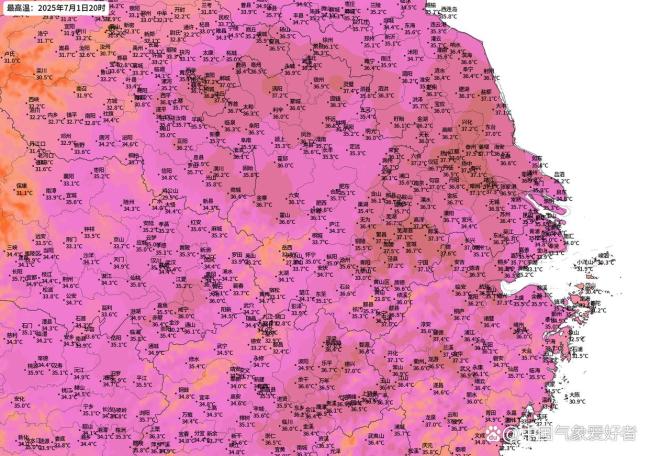

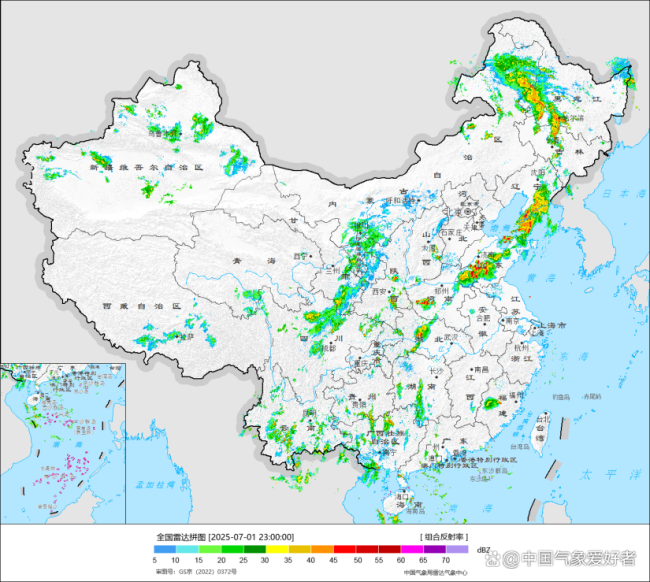

随着进入7月,西北太平洋副热带高压的扩张之势愈发明显。7月1日前后,它的主力脊线已大举西伸北抬,牢牢压在江浙沪、安徽、福建北部、江西、湖南、台湾等广大地区上空。从卫星云图与地面实况结合来看,此前江南多地常见的午后对流云团几乎完全消失,取而代之的是一片晴空高照的景象。而雷达图上的密集雷雨点位,也随之“销声匿迹”,可见副高控制下的稳定下沉气流正在全面主导这一区域的天气格局。

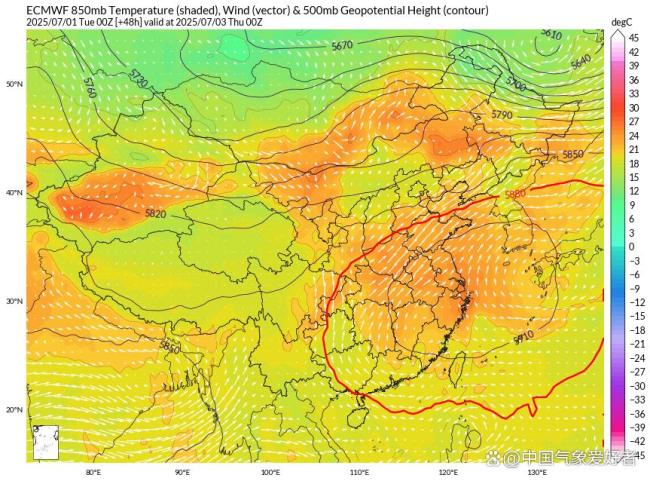

尤其值得关注的是5920位势线目前已稳定覆盖上海、浙江、江苏南部、福建北部等地,这基本上标志着副高已成功完成“第一阶段”的控制。江浙沪一带白天气温快速蹿升,湿度也同步拉高,体感仿佛进入“蒸笼模式”,即便不动,汗水也几乎在皮肤表面“挂水珠”。这种热度并不仅仅是气温高那么简单,更由于空气湿度本就较高,热量难以通过汗液蒸发带走,从而构成典型的“湿热型高温”。

副高掌控下,雨带被强行向西、向北“推送”,中下游地区的对流发展受限,一时间,暴雨骤降变成了高温暴晒,天蓝得“刺眼”,阳光辣得“穿透衣物”。不少市民早上8点多出门就感到气温扑面而来,午后更是火力全开,气象部门实况数据显示,浙江、上海、江苏南部不少站点最高温突破37℃,局地接近38℃,已达到气象学意义上的高温橙色预警级别。

二、副高还要升级,40℃大关有可能被突破

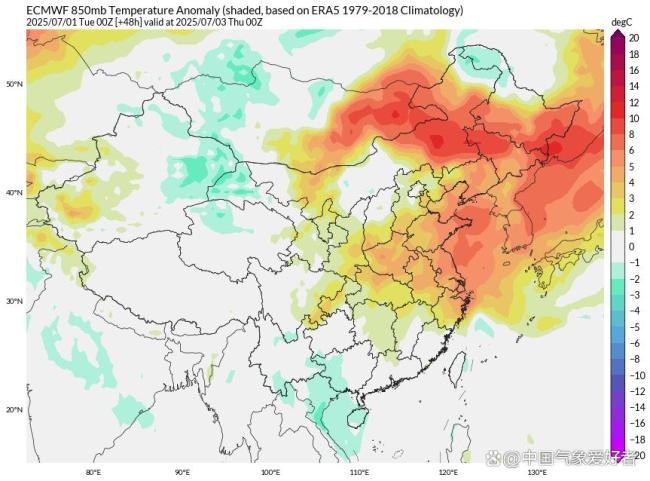

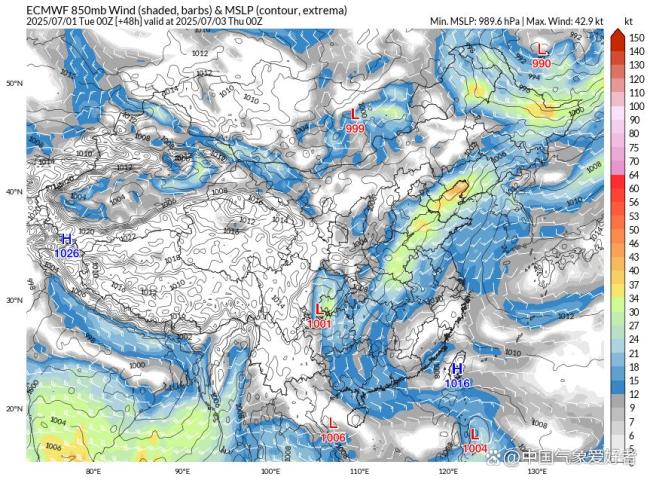

环流分析来看,这次副高可不是短期停留,而是有望在整个7月上旬达到控制极值。根据高空图预报,5880线接下来有可能一路推进至陕西、山西一带,甚至可能波及到内蒙古南部、河北南部、北京、天津以及辽宁南部。这种范围的推进意味着,我国的主雨带也将被推至更靠北的区域,甚至进入非季风降水区,一旦达到这个阶段,副热带高压就真正进入了“全盛状态”。对江浙沪地区来说,这种天气格局最直接的影响就是高温持续叠加。当前阶段日最高温普遍在36℃至37℃之间,但这只是开端。随着地表连续多日受强烈日照炙烤,地气热交换将进一步推动区域升温,预计将逐步向38℃至39℃靠拢。若叠加本地地形、城市热岛效应、以及副高压制云量等因素,不排除局部气温冲击40℃的可能性。

从历史记录来看,7月上旬江浙沪地区的高温极值大多保持在38℃左右。一旦副高继续西伸北抬,加上雨带北移、海上水汽减少,这种持续性干热天气将成为打破极值的关键背景。也就是说,接下来的高温过程并不只是“热一天、凉一天”的过山车,而是有可能出现连续数天高温预警拉响、全天体感酷热难耐的情况。

与此同时,伴随高温发展,还可能出现典型的“热雷雨”现象。因为副高虽然强大,但其边缘区域水汽仍然活跃,加上白天气温太高导致热对流极易触发,一旦局地升温达到临界值,午后局部区域可能出现短时强降雨、雷暴大风等突发天气。尤其城市区域,道路积热显著,一场突如其来的雷雨不仅降温有限,还可能造成短时交通混乱,市民外出需格外注意防范。

三、南北天气割裂,暴雨与高温并行上演

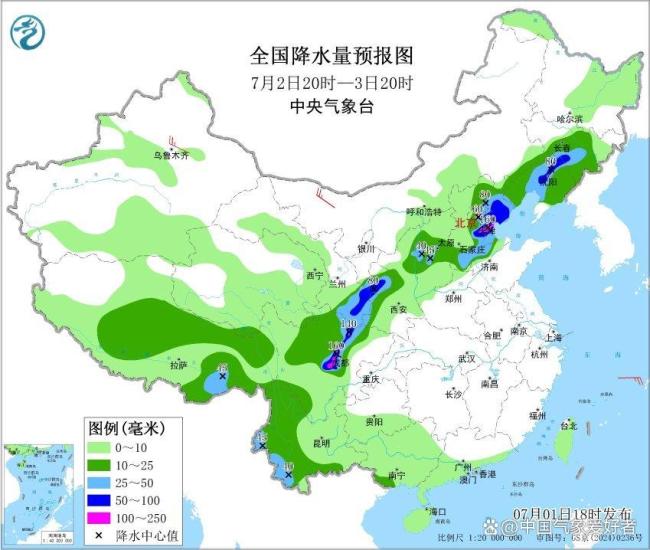

当副高在江浙沪“耀武扬威”之际,北方部分地区则迎来了强降雨的轮番上演。随着主雨带推进至西南至华北方向,四川东北部、重庆东北部、河南北部、山东北部、河北中南部等地已陆续出现中到大雨,其中部分区域伴有暴雨,个别站点降水量突破100毫米以上。未来数日,华北、东北一带的雷雨频率将明显增加,并有可能成为全国新一轮降水中心。

这种“北暴雨-南高温”的天气结构,其实也是副高活跃的直接结果。在副高的强力推动下,南方稳定晴热,而北方则在冷涡和高原东移槽的作用下形成大尺度对流触发条件。简而言之,就是“副高一推,雨就往北走”,这也从侧面说明我国今年夏季的大气环流格局呈现出相对异常的南高北湿状态。

对农业生产而言,这种天气变局也值得警惕。一方面,江浙沪的高温干热可能影响水稻灌浆和蔬菜生长,且持续高温期间农田灌溉压力加大;另一方面,北方部分地区在降水密集阶段容易引发山洪、内涝和农田积水等灾害。尤其当高温区和强对流区重叠,例如河南、湖北交界处,可能面临“旱涝急转”式的短时极端天气过程。最后提醒大家,从气候趋势角度看,这次副高全盛并非“一波流”,它可能只是7月一连串高温过程的起点。7月中旬后,是否会叠加台风扰动、是否会出现副高回调带来的降雨过程,还需要持续观察。但当前阶段,无论南方高温,还是北方强降雨,都已成为现实,应对措施必须提前到位。