湖北一地停招小学老师 锁死教师编制 应对生源减少挑战

湖北一地停招小学老师 锁死教师编制 应对生源减少挑战。吴小然家住湖北鄂州,即将从武汉一所地方本科高校毕业。自去年11月起,她一直关注鄂州小学教师的招聘信息。今年3月份有人致电市教育局询问,对方回应称今年一个小学教师都不招。等到4月初招考通知发布时,确实没有小学教师岗位。

停招的一个重要原因是对中小学教师编制的管控。鄂州是国家综合改革试点城市,也是国内较早调整教师编制的地级市。为应对生源减少,当地将中小学教师编制总量锁死在8850名,在不同区县、初中小学之间调配师资,并逐步缩减编外教师名额。

根据教育部发布的《2024年全国教育事业发展统计公报》,2024年全国小学招生1616.63万人,比上年减少261.25万人。随着学龄人口减少,全国多地开始探索中小学教师编制改革。

鄂州对教师编制的改革始于2022年。中央机构编制委员会办公室主管的《中国机构编制》杂志今年2月刊登了一篇文章,介绍了鄂州如何通过控制增量来防止编制无序增长。文章提到,鄂城区从去年开始不招聘新的教师。湖北省教育厅和省人力资源社会保障厅发布的湖北省2025年中小学教师公开招聘岗位中,鄂州只有初中教师的岗位。2023年以来,鄂州每年新招聘的教师数量较往年平均水平下降了30%。

鄂州共有编外教师2367人,与编内教师人数比为1:3,存在群体数量大、“进口”不规范、薪酬待遇低等问题。为逐步控制编外人员规模,招聘编内教师时要求各区执行“进一退一”原则,即招聘1名编内教师,必须减聘1名编外教师。通过对编外教师开展定向招聘,已有357名编外教师纳入编制内。

孟刚在当地小学工作过三十多年,目前是鄂州鄂城区一所公立小学的副校长。他介绍,过去鄂州主城区的教师一直人手不足,体量越大的学校越需要编外教师。近两年,当地开始要求对编外教师同工同酬,并做到“进一个、退一个”。

控制增量后,鄂州对教师结构进行了调配。跨区方面,根据人口流动趋势,逐步将华容区、梁子湖区等人口流出区的富余编制调剂至鄂城区、葛店经开区等人口净增区。通过三年核编,累计跨区调配编制1729名,其中葛店经开区编制增长达60%以上。跨学段上,鄂州核减小学阶段教师编制500名,增核至初中阶段,先行将具备初中教师资格的98名小学教师调整至初中学段教学。

鄂州之所以推进教师编制改革,背后有人口结构、地理格局与财政压力等多重因素的影响。孟刚介绍,鄂州的小学生源数量从2021年起下滑,这两年招生压力越来越大。以6岁为小学入学年龄推算,去年秋季入学的一年级学生正对应2018年出生人口。当年,鄂州全年出生率为5.0‰,人口自然增长率为-2.0‰,是当地本世纪首个人口负增长年份。根据小学生源下跌的趋势,当地从2024年起将编制保障重点从小学转移到中学阶段。

区位也是一个重要影响因素。鄂州距离武汉几十公里,武汉地铁十一号线甚至可以直达鄂州。当地多位教师表示,鄂州市人口体量不大,常住人口约110万,不少当地人会把孩子送到外地上学。华南师范大学特聘教授刘善槐认为鄂州的改革是为了应对“排浪式”人口波动,跨学段调配能缓解结构性缺编。

北京大学中国教育财政科学研究所副研究员田志磊表示,鄂州之所以敢于推进涉及“饭碗”的编制改革,背后是人口和财政的双重压力,鄂州本身的特点也为改革提供了契机。鄂州面积1596平方公里,是全国面积最小的内陆地级市。从主城区出发,往返各乡镇的车程均在两小时内,许多乡镇小学的教师下班后会返回城区居住。此外,即便父母在鄂州市主城区没有户籍和房产,只要满足有稳定工作并长期租房等条件,子女也可在主城区的小学入学,这也加剧了市域内的生源流动。

鄂州教师编制约占当地事业编制总量的48%,锁死教师编制也有助于缩减财政支出。根据鄂州市2023年财政决算案,该市一般公共预算收入为90.2亿元,支出为165.59亿元,支出增速明显高于收入。在“教育投入只增不减”的政策要求下,2023年全市教育支出为24.6亿元,同比增长20.7%。

受学龄人口减少和部分学校撤并的影响,鄂州的小学教师编制整体上相对富余,但教师调配并不容易,加之学校之间差异较大,编制调配的节奏远跟不上实际需求。鄂州编外教师比例偏高,反映出教师编制无法满足实际需求。一位负责学校教师招聘的鄂城区某小学教师表示,该校人手紧张,但近两年因缺乏编制,没有招聘新教师。孟刚介绍,他所在的学校以前有编制名额时,会从华中师范大学等重点师范院校招聘教师,如今编外教师多来自省内普通本科高校,这些教师流动性大,不利于保障教学质量。

鄂州部分初中仍存在教师缺口,小学教师跨学段调配一定程度上可缓解初中的教学压力。但大部分小学教师学历或资格不符,有跨学段资格的大多是年轻教师,这些教师需完成本学期教学任务才能调配。西南大学教育学部教授唐智松分析,这取决于教师的教学能力和教育背景。一些教师毕业于小学教育专业,难以适应初中教学;也有教师具备中学教育背景和资格,经过培训后可以胜任。调岗后有的教师不一定能继续教授原来的学科,如果学科跨度大、专业性强,教师又缺乏相关背景,调岗时要慎重。此外,教师转岗相关的培训和评价标准也有待完善。

虽然小学学龄人口减少,但教师是否过剩还不能轻易下结论。刘善槐指出,判断教师过剩常基于的前提是当前的编制标准和班级规模是合理的。而现实中,中国的班级规模普遍偏大。如果未来降低班额、优化生师比等编制标准,教师数量或有更大缺口。鄂州多所小学普遍维持三四十人的班额,通过减少班级数量应对生源下降。孟刚举例称,120名学生可分成3个班,若减少到约100人仍维持3个班,若人数再减少,则可能合并为2个班,每班超过40人。一些乡村小学的班额已明显减小,但基于教育资源的有限性,主城区小学推进小班化教学尚不现实。

刘善槐认为,现在以生师比为主要依据的城乡统一的编制标准缺乏科学性。在他看来,科学的小班教学应将班额控制在25人以下,这也对教师能力提出更高要求。唐智松认为,如果推进小班化教学,小学应同步调整教师工作量和教学标准,并加强相应培训。

“人口变化已成为教育系统不得不面对的问题,整体来看,鄂州市的做法是顺应形势的,也具有一定代表性。”唐智松认为,随着人口结构变化,小学教师跨学段、跨区域流动很可能将成为一种趋势。《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》提出,要健全与人口变化相适应的基础教育资源统筹调配机制,建立市县结合的基础教育管理体制,因地制宜打通各学段教育资源,加强跨学段动态调整和余缺调配。

刘善槐建议,为应对学龄人口变化,应推动教师编制实现动态流转。对阶段性师资紧缺、人口持续流入的地区,可适当放宽编制总量限制;对人口流出地区,可探索建立教师有序退出机制;对长期存在空编却无法补充的地区,则可设立编制周期回收制度,以提高资源使用效率。

除了鄂州,近年来,多地都对教师编制进行了改革。福建三明市中小学面临小学阶段教师超编和中学教师缺编问题,将探索跨县域支援办法,并从教师富余的县(市、区)选派跨县域交流和支教。天津市武清区公办中小学全面实行教师聘用制度和岗位管理制度,打破“一聘定终身”。浙江宁波等地也出台文件,为优化教师队伍结构,探索建立教师退出机制。

田志磊认为,从全国来看,义务教育阶段在校生人数已在2023年达到1.61亿的峰值,但不同地区的差异十分显著。他建议建立教育资源配置的预警机制,强化省级统筹,建立覆盖区域与学段的动态监测体系,推动教育资源在区域间、学段间的协调使用,以更有效应对学龄人口变化带来的结构性错配。鄂州被称为“湖北改革试验田”,孟刚认为,目前教师在市域内不同区之间流动仍存在较大壁垒,现有的编制统筹机制若要推广到更大城市,可能会面临更多挑战。相较而言,“鄂州面积小、人口少,船小好掉头,在试点改革时具备优势”。

相关文章

王嘉尔回应想了解中国就亲自去 机智反击获赞

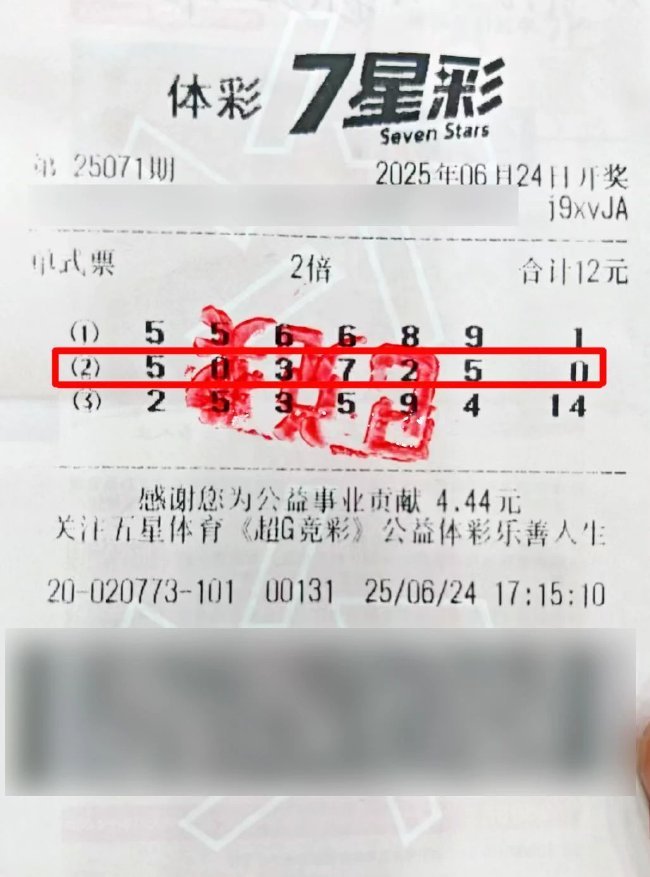

上海一彩民12元机选中1千万大奖 理性购彩终获幸运

博主揭露市场用“鬼秤”遭匕首威胁 勇敢对峙黑商

攻打金边进入柬埔寨!洪森的报应来了,泰国政坛内政陷入混乱

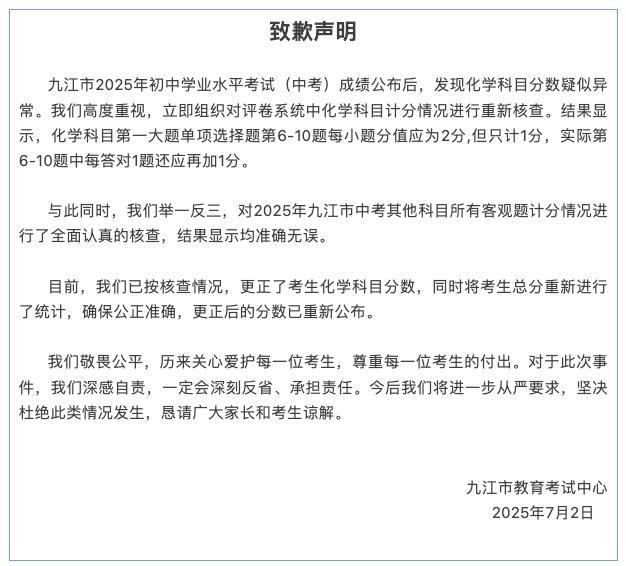

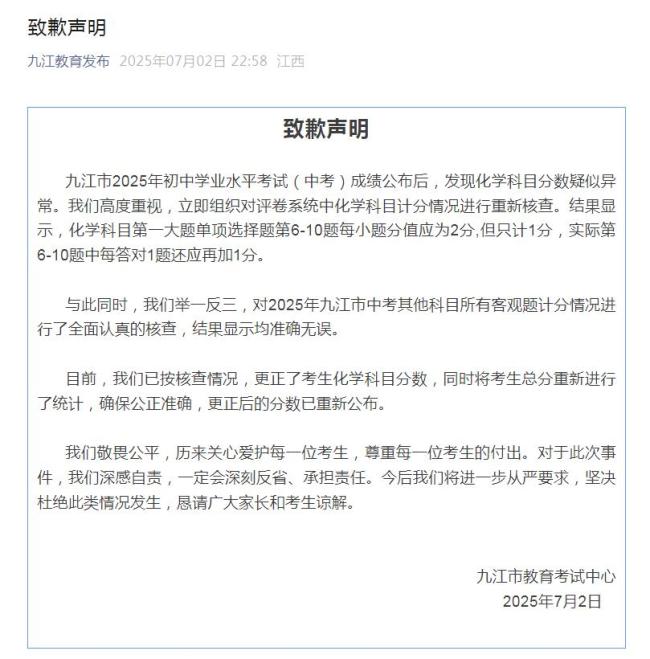

中考化学选择题2分算1分 教育局致歉 计分错误已更正

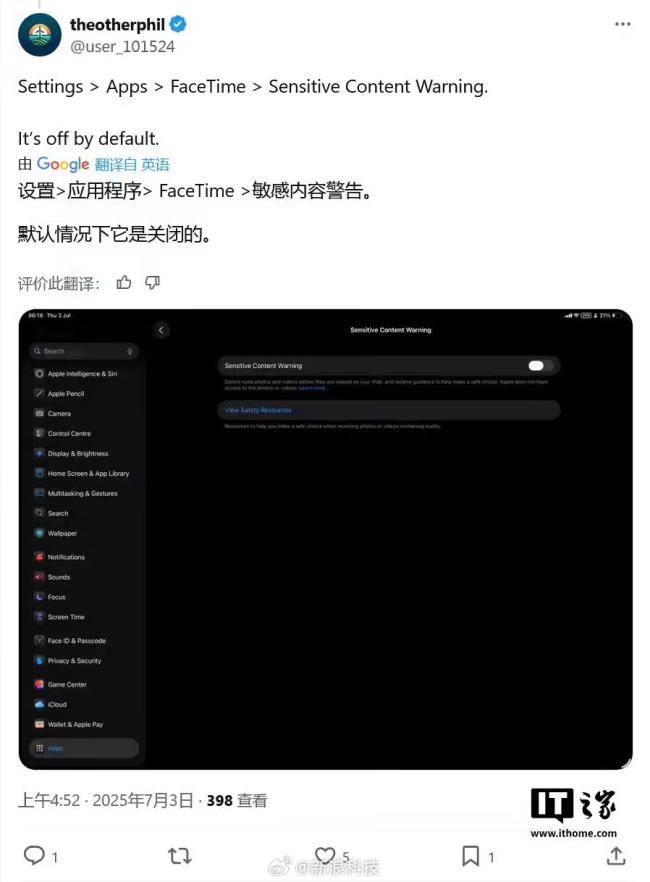

iOS26FaceTime可检测脱衣裸露行为 通话自动暂停保护隐私

7月财运最旺的星座 财神点名宠爱

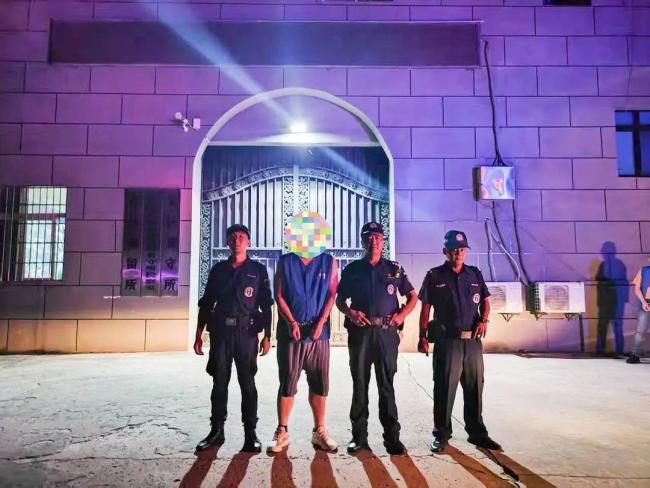

醉酒男挑西瓜感觉被侮辱砸坏千斤瓜 醉汉大闹摊位被拘

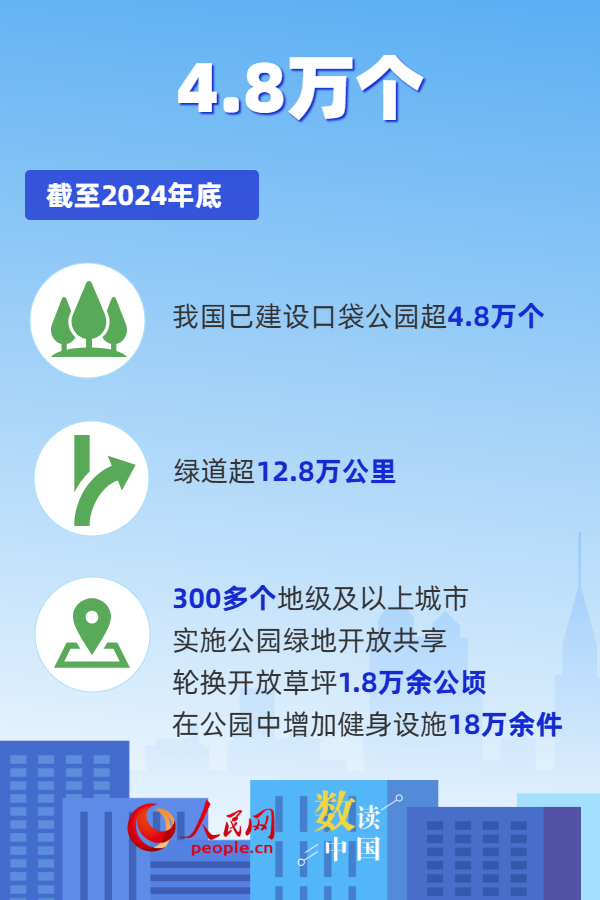

数读我国城市更新发展成就 政策体系不断完善

《歌手2025》官宣提档19:30播出 国际揭榜赛提前开启

市监局:11元白开水明码标价即合规 茶位费争议再起

富士康要求中国员工从印度撤离 影响苹果南亚制造计划

高校回应83名学生期末考核违规作弊 五花八门手段曝光

火箭交易杜兰特 或将创历史七队大交易

韩国总统:将尽快改善韩中关系 展开实用外交

黄河小浪底今日排沙 智能大坝启动调水调沙

九江教育局致歉 化学成绩计分错误已更正

山东舰航母编队抵港:展现爱国深情

天津一培训机构被指体罚员工 狗爬式惩罚引争议

王星女友为被骗至缅甸模特发声 警惕暑期陷阱

- 美国销售的玩具近80%在中国制造 关税政策让小商户苦不堪言

- 男子偷学生单车见民警都不还 老大爷“霸气侧漏”

- 周云杰监工懒人洗衣机下线 网友共创成果亮相

- 100万买保时捷车窗打不开关不上 体验感还不如10万的车

- 白宫发言人多件着装都是中国制造“Made in China”!

- 大熊猫芦芦去世 死因公布 因肠穿孔引发多器官衰竭

- 雷军劝用户考虑Model Y?两小时直播干货:SU7转单不到15%

- 为受灾群众送物资 民警摔倒都没撒手物资

- 你的DNA动了吗?一个地方有一个地方的特色奶茶

- 赵晓卉王勉遛狗式养生 打工人的治愈指南别错过~

- 热得受不了了,法国的游泳池现在长这样

- 读懂父亲的“味道”!我的爸爸是掏粪工