微短剧冲击下长剧的韧性创新 稳中求变引领市场

2025年已经过半,回顾上半年电视剧的创作和播出,题材多元、类型丰富成为突出特点。众多剧集以差异化的内容和多样的艺术探索,为观众提供了新鲜的审美体验,以自身亮点成就了收视热点。但也有一些问题值得业界和研究者关注,比如对“电影化”的过度追求。

我们邀请了中国广播电视艺术资料研究中心研究员李京盛和中国传媒大学戏剧影视学院教授戴清,共同分析探讨上半年国产剧的特点、亮点、疑点与难点,以及对今后创作的启示和借鉴意义。

主持人询问两位专家,上半年国产剧呈现出怎样的发展趋势,整体印象如何。李京盛表示,2025年对于电视剧创作来说是充满挑战的一年,微短剧风头正健,在争夺观众、市场和资源的同时,观众审美趣味迭代加快,新的科技力量也在迅速影响和改变着电视剧创作与制作的原有模式。创作者面临资金压力、内容突破和手法创新等艰巨任务。但从实际情况来看,从播出数量到作品质量,从题材类型到叙事角度,从制作品质到创新追求,国产剧都有可圈可点之处。现实剧、年代剧、悬疑涉案剧、古装剧、历史传奇剧、法制剧、革命剧、谍战剧等品类齐全,各自有其亮点与热点。长剧依然稳健地占据主流市场地位,大盘基本稳定。

戴清也认同李京盛的观点,认为长剧市场在感受到微短剧带来的不安和焦虑的同时,也维持了比较稳固的基本盘。观众仍有追看长剧的愿望和惯性,长剧创作者在作品中体现出了种种新意。总体来说,长剧的基本面在相当长的时间内还是会占据优势。

主持人问及有哪些具体作品给两位留下了深刻印象,它们对未来国产剧的创作具有什么启示意义。李京盛提到《护宝寻踪》和《人生若如初见》两部作品。《护宝寻踪》改变了以往盗墓题材所惯用的商业噱头,以文物保护、考古、打击文物走私和年轻考古工作者的成长为主题。《人生若如初见》则以独特视角和手法,将晚清至民国初这段复杂历史的兴衰成败之因果,熔铸于对历史兴衰的喟叹与人生命运的悲欢聚散之中。这两部剧题材虽非热门,但有着突破常规和主题深耕的勇气,既具艺术匠心,也有当下意义。

此外,《我叫张思德》和《潜渊》两部革命题材剧的播出,在一定程度上保证了革命历史题材剧的不缺位状态。《我叫张思德》在题材上对真实人物力求故事化表达的创作思路,对今后革命题材创作也有启发意义。还有年代剧《六姊妹》和《北上》,古装剧《藏海传》和《长安的荔枝》,都市职场剧《蛮好的人生》等,也都构成了上半年剧集播出市场的亮点与热点。

戴清提到去年开始,微短剧的强反转和强戏剧性吸引了观众,让长剧创作者感到压力。但今年长剧领域展现了强烈的艺术探索精神,如《我的阿勒泰》展现慢美学追求,《黄雀》《棋士》《在人间》等作品表现出很强的探索性。这些都释放了明确信号,长剧如果能保持在叙事手法、精神蕴含、表现题材等方面的求新求变意识,就能吸引观众。

从类型上看,悬疑涉案剧在今年上半年的数量、密度和热度前所未有。李京盛指出这类剧以其强烈的剧情吸引力和鲜明的类型化特征,在播出市场占有强势地位。有些剧因其精良的制作、缜密的逻辑推理和对犯罪这一社会问题的深刻剖析而具有思想深度和对人性的认知。但也有些剧因对犯罪分子的刻画和犯罪过程的过度展示而受到质疑。因此,悬疑涉案剧既是热点和亮点,也是今后创作中值得研究的疑点和难点。

电影导演执导电视剧是近年来的一个现象,特别是王家卫的《繁花》给中国电视剧带来了震撼力和创新力。但电视剧盲目追求电影化并不可取,因为电影和电视剧有不同的表达方式、叙事方法和观看情境。电视剧需要学习借鉴电影对镜头的讲究和光影效果的追求,但不能抬高观看门槛,导致一部分观众弃剧。

戴清补充说,电视剧影像水平提高是基本构成,但不能因为追求电影化而伤害叙事表达。电视剧创作需要在作者性和大众性之间找到平衡和协调。非顺时序叙事手法的运用和观众口碑形成正相关关系,但这种手法对编导要求很高。形式和意味要彼此交融,才能增进内容表达。

主持人注意到几位资深导演的新作反响不及预期。李京盛解释说,观众对资深导演的新作寄予厚望,但当代国安谍战剧创作难度大,涉及涉密内容,创作者放不开手脚进行大胆的艺术想象和呈现。戴清补充说,国安剧拍摄难度更高,受保密要求等复杂因素制约,与谍战剧相比,精彩程度有所不及。

考察上半年电视剧,另一个现象是整部作品评分不高,但其中有高分元素的表现,获得市场热烈反馈。戴清认为这类似于中学偏科同学的情况,总体成绩平平但有一两门特别亮眼,往往更受重视。在注意力稀缺的融媒环境中,有亮点、特色鲜明的作品更容易胜出和吸引观众。例如《蛮好的人生》和《折腰》虽然评分不高,但在演员表演、情感张力等方面做到了极致。

对于下半年待播国产剧,戴清看好一些新的题材类型的亮相,如革命历史题材、科幻题材等。李京盛提到下半年将有《阵地》《归队》《八千里路云和月》《我们的河山》等革命历史题材剧播出,以及历经八年创作的历史大剧《太平年》。期待下半年播出的剧集中能看到国产剧更好的表现。

相关文章

医院弱电井被安装诈骗设备 专“偷”固定电话的犯罪链条

广西国资委原主任潘世庆被公诉 涉嫌受贿罪案开庭

有爱一幕!狗狗背着救汪狗命锦旗感谢民警

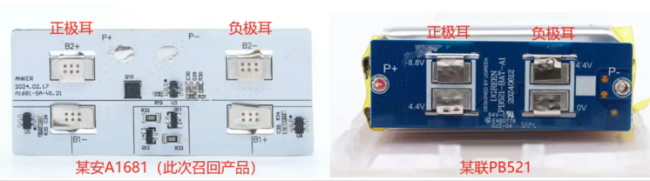

安普瑞斯电芯几乎覆盖所有主流品牌 安全隐患引热议

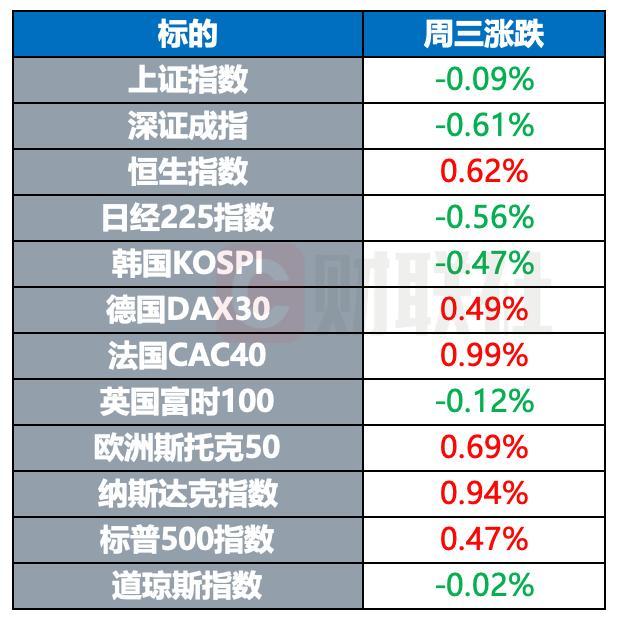

7月4日财经早报|中方就美越达成贸易协议表态 美股再创新高

被骗缅北模特已获救 警惕“高薪工作”陷阱

孔子老家340米的尼山“高”在哪儿?

和普京电话谈咋样?特朗普:聊了很久 毫无进展

文科“无用之用”,是文科生自我安慰的托词,还是其他人贬低贴的标签?

无语!醉驾上高速因买饮料吵架被工友举报

狗狗扑向路过男孩主人冲上去阻止 狗主人回应:对方没有受伤

5位因交通意外去世的体育明星:雷耶斯驾车超速,科比坠机身亡

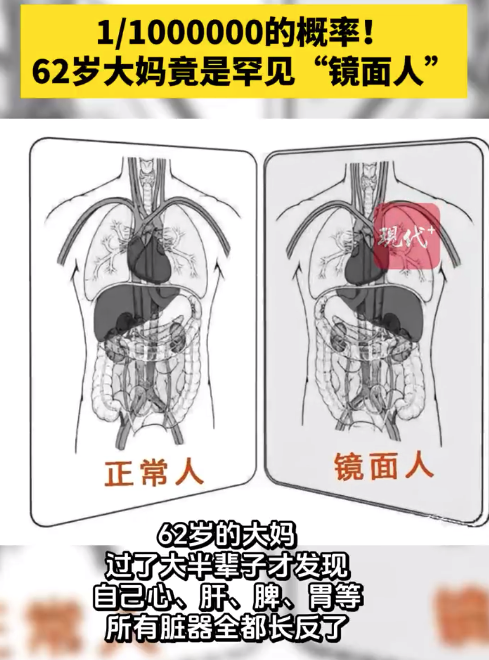

镜面人发生率为百万分之一 大妈活了大半辈子才知心肝脾长反了

成都市民开始划船了 暴雨中的“松弛感”

哥伦比亚查获无人贩毒潜艇 配备“星链”天线

中美团队正加紧落实伦敦框架有关成果 经贸关系回暖

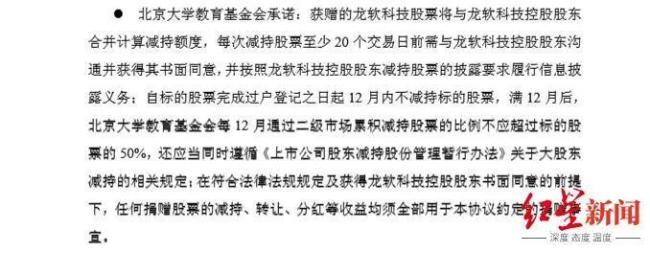

富豪捐250万股股票给北大 支持地空学院发展

网传成都春熙路爆闪系旧闻 雷击短路视频为谣传

日本超千万7旬老人仍在打工,不工作就活不下去!

- 学生发表涉樊振东的不当言论 校方回应 已通报批评

- 胡锡进称三河必须尽快通报 官方沉默引猜测

- 一组海报了解何为“国家安全” 走深走实十周年

- 经济学家林采宜:美国用关税壁垒搞得垮我们吗?两败俱伤无赢家

- 钟睒睒三登央视对话讨论助农 激活农业内生动力

- 涉嫌抄袭!北京两高校相继通报:启动调查!学术诚信受考验

- 一餐厅收“白开水费”被质疑 收费合理性引争议

- 网红店被曝直播时专对准女性 不当言论引争议

- 因高温天气 苏超调整球员替换程序 新规从第6轮开始实施

- 母亲8万多卖掉俩孩子被判 亲生母亲8万多元卖掉自己的两个孩子!!

- 小伙徒步93天2400公里到西藏 与小狗共赴梦想之旅

- 列车事故滞留3小时旅客破窗 高温闷热引乘客自救