68岁山西大哥长期服丹参片,来扩心脏血管,两年后身体咋样?

68岁山西大哥长期服丹参片,来扩心脏血管,两年后身体咋样?67岁的李大爷自2018年春开始,每天坚持服用丹参片,目的是“扩张血管、防心梗”。半年后,他的身体到底发生了什么?丹参片真的能像传言那样“养心护脑”,让血管更通畅吗?

丹参片虽有一定改善微循环的作用,但绝非万能“护心丸”,长期使用不当,可能掩盖病情,甚至带来副作用。李大爷在朋友推荐下开始服用丹参片,起初感觉气顺了、胸口没那么憋了,走路也比以前轻松。可到了第六个月,他突然出现头晕、心悸,还伴有轻微心绞痛。家人赶紧带他去医院做了详细检查。

心电图提示轻度心肌缺血,冠脉CT发现中度动脉粥样硬化。李大爷一直以为“吃了丹参就没事”,忽视了按时复查和生活干预,导致病情悄然发展。血管堵塞不是一朝一夕形成的,靠一种中成药就想“逆转病情”是一种危险的误判。

近年来,随着心脑血管疾病高发,市面上主打“活血化瘀”的中成药销量激增。丹参片因其“活血通络”的宣传被广泛使用,但很多人并不了解它的真正功效和适应症。丹参和三七确实在一些研究中显示出促进血液循环、缓解心绞痛症状的潜力。一项发表于《中华中医药杂志》的研究指出,丹参制剂可在一定程度上改善冠心病患者的血液流变学指标,但前提是在医生指导下联合治疗,并不适合长期单独服用或作为预防药物使用。

冠心病是“生活方式病”,靠吃药掩盖症状等于“拆东墙补西墙”。国家心血管病中心数据显示,中国每年新增心血管病患者超1100万,冠心病、脑卒中居前两位。65岁以上人群中,超过70%存在不同程度的动脉硬化。很多人误以为服用某种保健药就能“清血管”,忽视了真正的关键——控制三高、合理饮食、规律运动和定期体检。

丹参片中的丹参酮和原儿茶醛成分有一定抗氧化、抗炎作用。现代药理学也证实它能改善微循环、缓解血小板聚集。但如果与抗凝药物如阿司匹林、华法林联用,可能增加出血风险。李大爷就因同时服用了阿司匹林和丹参片,导致牙龈出血,幸亏及时停药。另一项研究也指出,丹参片在联合使用时需严格控制剂量,特别是老年人肝肾功能下降,更应谨慎。

用药安全是每一位老年人必须警惕的底线。丹参片虽然是OTC(非处方药),但不等于“想吃就吃”。很多老年人长期服用却从未咨询医生,其实这类药主要用于心绞痛、冠心病的辅助治疗,不能替代正规药物,更不能替代生活干预。疾病预防的关键是风险管理,而不是“亡羊补牢”。

专家建议,心脑血管疾病的防控应从40岁开始,定期检测血压、血脂、血糖,建立健康档案。尤其是家族有高血压、糖尿病史的人群,应提前干预。李大爷的经历提醒我们,健康从来都不是靠药物维持,而是靠生活方式养成的长期习惯。他在医生指导下停用了丹参片,开始规律服药、控盐限油,一年后复查指标明显改善。

如今,越来越多的中老年人关注“清血管”、“通血路”的产品,但很多忽视了背后的科学依据。《柳叶刀》发布研究指出,近80%的心血管死亡是可以通过生活方式干预预防的,而不是靠吃药。国家药监局也多次提醒公众:中成药虽来源天然,但同样有副作用和使用禁忌,必须在医生建议下合理使用。

很多人出现轻度心慌、乏力、头晕等症状时,常常以为是“上火”“累的”,一拖就是几年。等到真正发作时,已是救护车直奔急诊。李大爷说:“以前觉得只要吃点药就行,现在才知道,健康得靠自己养。”

日常生活中,心脑血管疾病的预防要从以下几个方面入手:限制高盐高脂饮食、戒烟限酒、规律运动、保持情绪稳定、定期体检。政策为我们提供了科学健康的生活指导。药物的作用是有限的,而生活方式的力量是无限的。

李大爷现在每天快走40分钟,控制饮食,定期检查,他说:“比起吃药,我更相信锻炼能救命。”他的故事值得每位中老年朋友警醒——不要再盲目迷信“扩血管神药”。未来,随着AI辅助诊疗、可穿戴设备的发展,心脑血管病的早筛、早诊、早治将更智能化、便捷化。每个人都应成为自己健康的第一责任人,而不是药瓶的“依赖者”。

相关文章

欧洲热浪致数百人死亡 多国发布高温预警

30岁女子半年多次服紧急避孕药致脑梗 服用紧急避孕药1年内不应超2次

U19男篮世界杯:中国遭斯洛文尼亚逆转3连败B组垫底 郇斯楠12分 末节无力回天

餐桌上的“眼药水”:5种护眼黄金食物这样吃最好 营养专家推荐

10小时60余次地震,日本开紧急记者会 地震频发引担忧

列车停滞 乘客破窗透气被民警带走!

女子开车冲进酒店两男子弹起保命 误踩油门引发关注

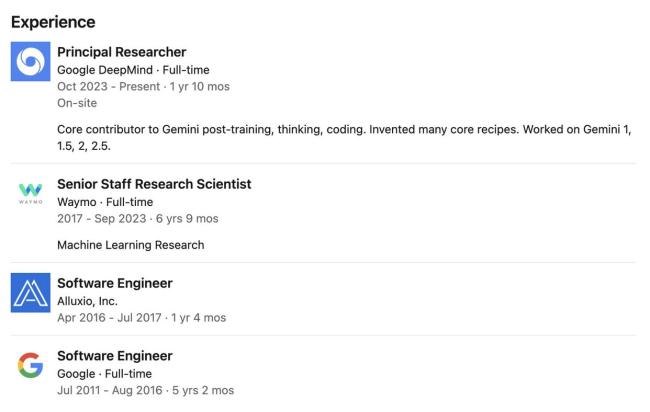

中国学霸正在“统治”硅谷AI圈 华人科学家引领潮流

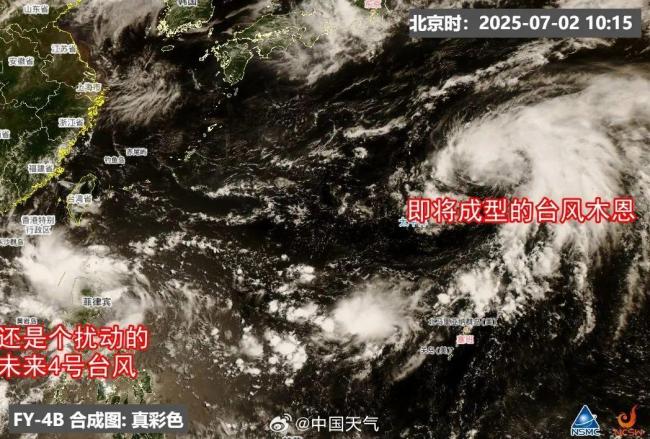

“桑拿周”开启 中东部将持续高温闷热 多地迎持续“桑拿天”

美科技巨头掀起AI“军备竞赛” 角逐AI高地

误放周杰伦演唱会回流票 猫眼深夜致歉 操作失误引争议

湖北一地停招小学老师 锁死教师编制 应对生源减少挑战

王嘉尔回应想了解中国就亲自去 机智反击获赞

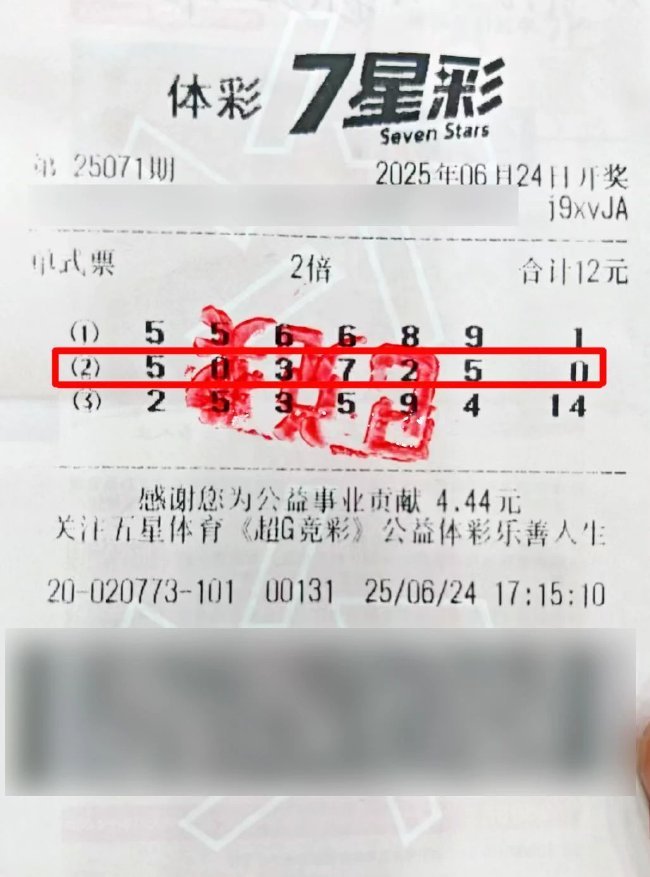

上海一彩民12元机选中1千万大奖 理性购彩终获幸运

博主揭露市场用“鬼秤”遭匕首威胁 勇敢对峙黑商

攻打金边进入柬埔寨!洪森的报应来了,泰国政坛内政陷入混乱

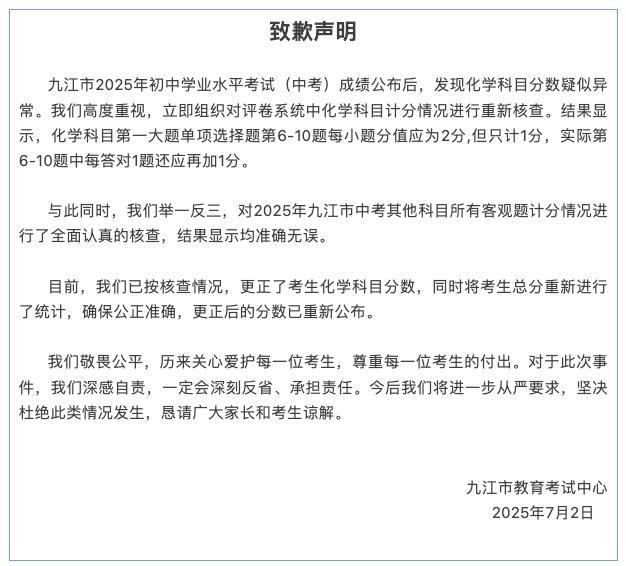

中考化学选择题2分算1分 教育局致歉 计分错误已更正

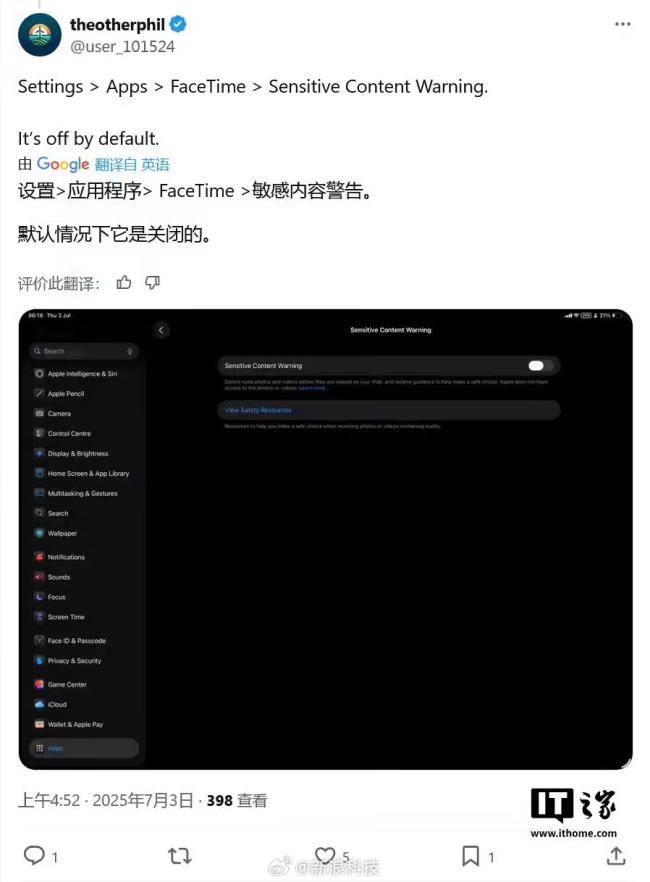

iOS26FaceTime可检测脱衣裸露行为 通话自动暂停保护隐私

7月财运最旺的星座 财神点名宠爱

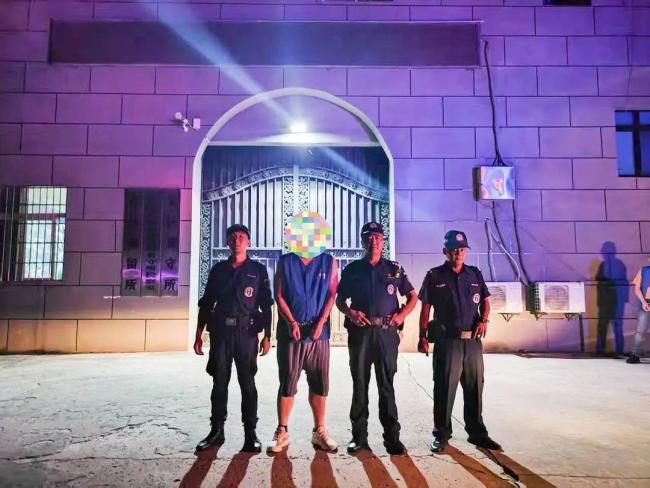

醉酒男挑西瓜感觉被侮辱砸坏千斤瓜 醉汉大闹摊位被拘

- 广州太古汇推出离境退税“即买即退”服务

- 曝台当局征用便利店成“战时据点” 岛内网友群嘲

- 谷歌已终止支持安卓12和安卓12L 安全补丁不再推送

- 中国足协拟申办2027年U20亚洲杯 促进青少年足球发展

- 山姆加速“围猎”中产 平价茅台成诱饵

- 澳门乒乓球世界杯综述:国乒8胜1负,王艺迪落败,生死由天不由己 国乒强势晋级

- 本周我国中东部多地经历“桑拿天” 高温高湿来袭

- 英足总官方悼念若塔 深切哀悼葡萄牙球星

- 俄海军副司令遇袭身亡 执行任务时阵亡

- 球星若塔车祸现场曝光:车烧成空壳 不幸离世震动足坛

- 27岁女子放疗出院3天后遭车祸身亡 生命无常令人惋惜

- 高空视角感受抵港山东舰航母有多大 香港欢迎仪式盛大举行