约翰-罗尔斯凭借他的正义观,和两个前所未有的思想实验,原初立场和无知的面纱,一举振兴了哲学。

罗尔斯推动了哲学的回潮,丰富了公平与正义的概念,重新激发了人们对社会的兴趣。

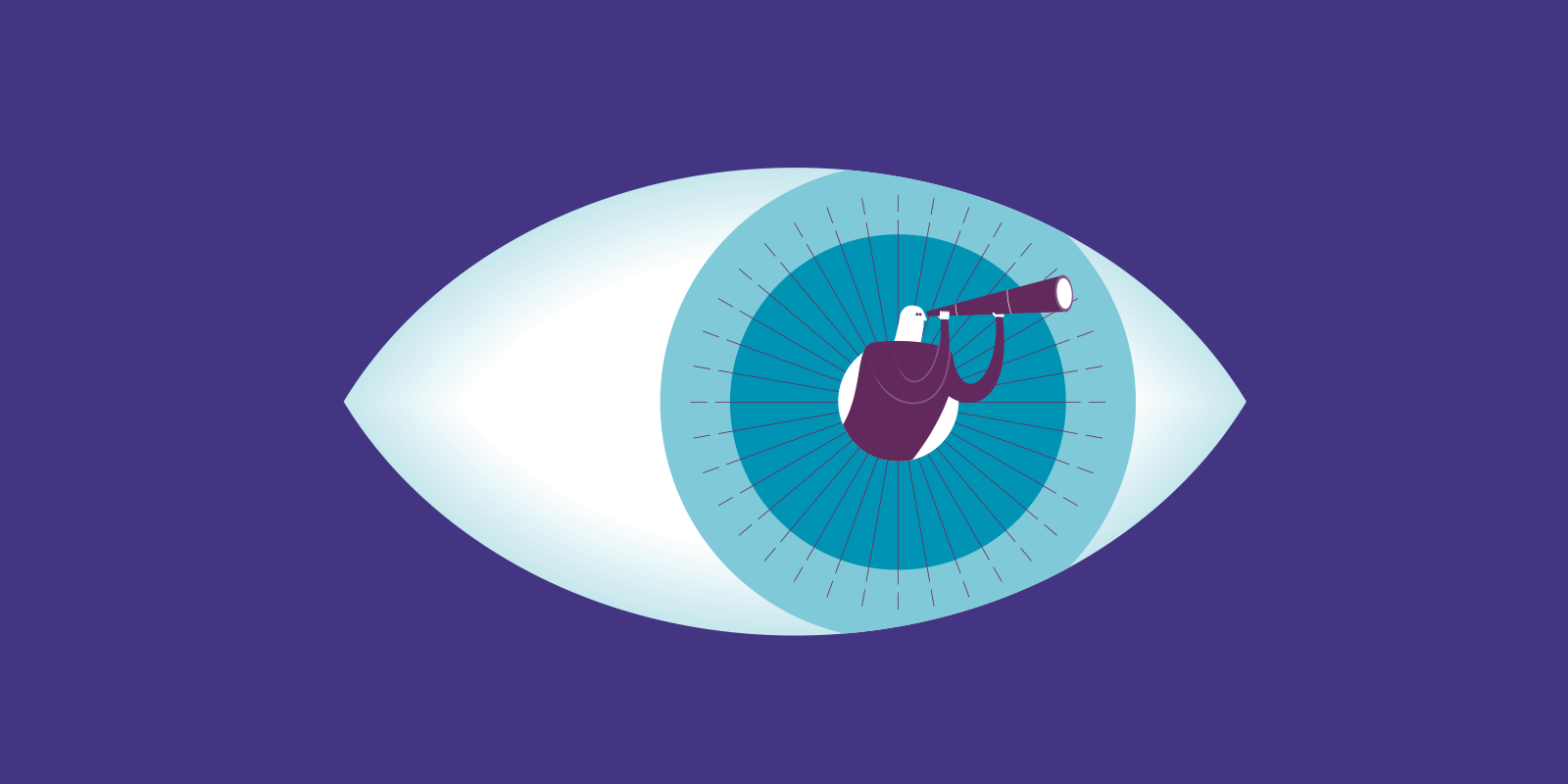

罗尔斯通过一个著名的思想实验,探索正义概念的方式, "无知的面纱"。

罗尔斯在普林斯顿大学,获得道德哲学博士学位,获得富布赖特奖学金前往牛津大学深造,并在康奈尔大学、麻省理工学院和哈佛大学任教。

在牛津期间,罗尔斯深受法律理论家以赛亚-伯林和哈特的影响。

罗尔斯是通过他在《正义论》等著作中对社会正义的倡导而形成的。他的著作恢复了政治哲学(尤其是通过补充社会契约理论)在 18 世纪被认为已经死亡的必要性。

约翰-罗尔斯在《正义论》中阐述了分配正义的理念,并试图说明自由与平等并不一定是割裂的。

他认为,正义是一群人达成共识的结果,这些人就像在 "契约 "中运作一样。这个群体的出发点是对社会突发事件一无所知,他称之为 "无知的面纱"。

我们可以从《正义论》中汲取三个重要思想,作为公平的正义、原初立场和无知的面纱。

他的哲学基础在于,其社会契约论的一般信条,在这一理论中,他想象了原始立场和无知的面纱。这些要素共同构成了罗尔斯正义观。

社会契约论,在 17 世纪和 18 世纪,哲学家托马斯-霍布斯、约翰-洛克和让-雅克-卢梭,试图通过将有组织的与 "自然状态 "进行比较,来审视和证明有组织的存在。

自然状态被认为是一种假定的前社会状态,在这种状态下,由于资源稀缺,每个人都是固有的利己主义者,并且相互冲突。

根据这些哲学家的理论,在这种状态下,人们会通过签订 "社会契约 "来决定组成一个社会。

从自然状态转变为社会契约,在某种程度上会导致,每个人放弃自己的权利,从而使主权者,能够将最初的冲突状态,转变为合作状态。

这就是社会契约论的概括。霍布斯、洛克和卢梭在他们的理论版本中都有不同之处,因为他们对干预或个人自由的支持各不相同。

罗尔斯在《正义论》中,使用了康德版本的社会契约论,从而复兴了社会契约论,甚至整个哲学。

罗尔斯以康德为基础,假设人们,具有公正判断原则的道德能力。然后,这些人陷入了一个,相当抽象的自然状态版本,原初立场。

罗尔斯利用这种想象中的立场,推导出某些正义原则,这些原则是在 "无知的面纱 "后面构想出来的。

在这一步之后,一群人必须签订契约,选择他们的第一原则,并据此建立其他制度。

契约术语的优点在于,它传达了这样一种理念,即正义的原则,可以被设想为理性人所选择的原则,通过这种方式,正义的概念可以得到解释和证明。

正义即公平,罗尔斯的自由主义是一种平等主义,其基础是利用正义,来解决自由与平等之间的冲突,个人自由与国家干预之间的冲突。

在他看来,在自由主义的秩序中,正义提供了社会制度的最佳安排。

罗尔斯假定社会是一个封闭系统,一个人出生时进入,死亡时离开。家庭、宪法和经济等制度构成了社会的 "基本结构",在罗尔斯看来,个人不能轻易选择退出。

由于这些制度决定了资源和收入在人与人之间的分配,在罗尔斯看来,它们的存在必须是合理的。

罗尔斯提出了两个原则,作为公正构建社会的基础。首先,每个人对平等的基本自由都有相同的诉求,这种诉求与赋予所有人这些自由是一致的。

其次,社会和经济的不平等,必须伴随着机会的公平平等,而且必须给最弱势者带来最大的利益。

第一项原则的实现优先于第二项原则,因为它能积极确保,所有公民在正常情况下,享有基本权利和自由。

第二项原则则涉及,第一项原则的例外情况,即不平等问题。罗尔斯进一步指出,如果必须存在不平等,那么它仍然应该是机会平等的结果,即每个人都必须获得相同的教育、经济和文化机会。

如果我们一定要制造不平等,那么这种不平等应该惠及最弱势的群体。这意味着,在财富和收入分配中,富人不能以牺牲穷人的利益为代价而变得更富。

这就是所谓的差异原则,即每个人的行为都必须有利于每个人,而最不利者更应如此。

这使罗尔斯与功利主义形成了鲜明对比,他认为功利主义是作为公平的正义的竞争意识形态。

在功利主义看来,如果财富的分配能让更多人受益,那么这种分配就是公正的,而不考虑少数人。

对罗尔斯来说,这是不可接受的。罗尔斯在全书中为读者提供了几个论据,以证明为什么他的正义版本胜过功利主义。

为了实现罗尔斯版本的正义,群体必须以公民的身份签订 "社会契约",并决定支配他们的首要原则。

然后,罗尔斯补充说,这些原则将是发展公正制度的基础,因为它们是在公众的共识中构想出来的,没有对任何特定个人特征的特别考虑。

最初的立场是缔结这一理想契约所不可或缺的。

作为一个思想实验,"原初立场 "广受赞誉,它是罗尔斯 "作为公平的正义 "的先决条件。

罗尔斯设想,他的正义应该是在 "自然状态 "中构想出来的,即在任何社会契约订立之前的状态。

这样的社会不包含任何等级制度,因此,没有人会意识到自己的社会或经济地位。

罗尔斯将此称为 "原初立场",因为人们 "原初 "不会意识到自己的种族、宗教、性别、智力、技能、道德立场等。

然而,至关重要的是,这些人对这些特征和结构有一定的了解,至少在他们能够识别因这些特征和结构而处于不利地位的人的程度上。

因此,处于原初立场的人知道复杂的社会体系,但对自己在这些体系中的地位却视而不见。

罗尔斯谨慎地选择不考虑他认为具有社会和政治分裂性的特征。这使他自己和他的读者在思考正义和普遍公正的社会时,能够只考虑必要的东西。

种族、性别、智力等特征是通过资源获得的,而每个人获得资源的方式各不相同,这就造成了地位上的明显差异。

当任何人都不把这些特征归于自己时,他们就有效地摆脱了这些特征可能带来的偏见。

然后,这个集合中引入了随机因素,这样,这些人在选择完他们的正义原则后,就会被分配到最有利或最不利的特征。

最重要的是,这种变化迫使他们接受一套有利于处境最不利者的原则,这完全是出于对成为其中一员的恐惧。

这种解决资源长期稀缺的办法不仅是道德上的,也是逻辑上的。最终,这一立场被用来确定在其中实现的所有基本权利都是公平的。

因此在其中发展的正义也是公平的,即实现了作为公平的正义。

无知的面纱,在原初立场中,这种罗尔斯式的不知不觉的幸福状态被称为 "无知的面纱"。

如果不消除导致利用社会和自然环境的特定偶然性,就不可能创造出原初立场。因此,"无知的面纱 "被使用了。

这层面纱允许人们了解生活的一般事实和基本物品,如基本权利和自由、行动自由、自由选择、收入和财富、社会可实现的自尊、社会机构的认可以及执行计划的信心。

这层面纱还遮住了以下事项:

特定事实: 缔约各方不了解其社会存在的具体事实。他们不知道自己的 "位置"(阶级和社会地位)是什么,也不知道自己的自然资产、能力、智慧和优势的 "储备 "是什么。

抽象的环境和计划: 这包括他们的道德观念、对未来的理性规划以及心理特征,如厌恶风险、容易乐观和悲观。

社会结构: 最后,他们不知道自己所处的政治或经济状况、文明程度、文化成就或属于哪一代人。

对这些情况的无知,会给他们的决定可能带来的利益,和负担的分配带来不确定性。

这些缔约方不会以任何理性的方式,制定对任何人都不利的法律。因此,无知的面纱就成了一种创造原初立场的方法,一种作为公平的正义的先驱。

最后得出的结论是,要想创造最公平的正义,人们必须处于原初的位置,即无知面纱之后。

这层面纱会剥夺他们的社会意识,使他们无法做出有利于自己,而不利于他人的决定。

这些人不得不签订一份相互合作的契约,却不知道签订契约后,他们的社会地位会如何。

因此,他们别无选择,只能选择对所有人都有利的原则,对处境最不利的人更是如此。

由于没有分歧,契约将是可持续的。这样就实现了作为公平的正义,至少为每个人提供了基本的自由。

对待任何突发事件,或不平等现象的指导原则,都是确保它们的存在,只是为了让最不利者受益。

罗尔斯致力于寻找最合适的正义概念,这导致《正义论》成为一部相当难读的著作。在将其出版成书之前,罗尔斯多次传阅手稿,听取同行的批评和建议,并对他认为应该修改的地方进行了修改。

正因为如此,书中对他自己的观点,进行了不加提示的辩护,甚至是潜在的反驳。

不过,罗尔斯的追随者,和读者对这些困难持宽容态度,这是可以理解的,因为罗尔斯对自己的思想,以及更广泛意义上的正义孜孜以求。

补贴医疗和教育机会、配额制度,和社会保障计划,都是确保机会平等的方法,即作为公平的第二项正义原则。

罗尔斯特别提出了两个重要思想,正义即公平,以及实现正义的手段即公平(原初立场和无知的面纱)。

尽管罗尔斯的思想并不直接适用,但他对公正社会的渴望,至今仍激励着社会的发展。