学者:关税战让中国必须扩大内需 应对挑战机遇并存

近期特朗普发动的“关税战”在全球引发动荡。他一度宣布对全球其他国家实施“对等关税”,并将对华输入美国的关税税率提高到145%。然而,特朗普政府随后又宣布豁免包括中国电子产品在内的“对等关税”。中国商务部对此回应称,这是美方迈出的一小步。但紧接着,美国总统特朗普在当地时间13日发文否认了任何关税“豁免”,相关产品只是被转移到另一个关税类别。美国商务部长卢特尼克也表示,对部分电子产品的关税豁免只是暂时性的。这些言论让特朗普政府的关税政策显得更加混乱。

针对特朗普混乱不堪的关税战对中国的影响,复旦大学经济学院于4月11日举行了一场主题为“特朗普的对等关税政策及其可能的影响”的沙龙。张军老师在发言中指出,贸易战和对等关税的讨论非常多,复旦经济学院有很多人从事贸易研究、产业政策及宏观经济研究,应该有所参与和贡献。当晚的讨论涵盖了对等关税提出的背景、美国的政治生态、中美贸易不平衡的根源等议题,让参与者对中国在全球贸易和投资格局中的地位有了更多认识。

中美贸易不平衡是一个长期存在的问题。早在1999年朱镕基总理访问美国时就在MIT演讲中提到中美贸易逆差问题。当时,斯坦福大学的刘遵义教授团队对这个问题进行了研究。尽管香港的转口贸易使得美国公布的逆差统计数据比中国公布的大得多,但主要争论集中在统计口径上。随着时间推移,这一问题不断升级,成为多届美国政府关注的重点。

萨缪尔森在2003年的《经济展望杂志》上发表文章,认为生产外包至少对美国就业有伤害。他举了一个例子,北卡罗莱纳州的一家银行将客服中心外包到印度,导致当地员工失业。而他的学生巴格瓦蒂则反驳了这一观点,认为生产外包会带来更多的经济增量,增加美国福利。克鲁格曼最初支持巴格瓦蒂的观点,但在去年五月份的文章中反思了自己的看法,认为萨缪尔森的观点更符合当前情况。

特朗普政府对全球加征关税的举动,类似于二战后美国推动《关税贸易总协定》(GATT)的动议,试图重新考虑全球贸易规则,并以美国利益为核心。考虑到中国资本在全球迅速布局和投资,未来几十年内,中国将在全球贸易中扮演重要角色。因此,中美之间的贸易战在未来可能变得无意义。

中美贸易不平衡并不简单代表贸易擂台上的输赢,而是两国在许多方面差异的体现。美国在制造业方面不如中国及其他东亚国家,但在科技、金融等领域处于领先地位。贸易不平衡维持了美国长达半个世纪的货币和金融霸主地位。东亚地区的高储蓄和低消费结构导致了贸易顺差,这并非简单的贸易政策问题。

美国的问题在于全球化过程中未能处理好底层民众的福利保障,相比之下,欧洲在这方面做得更好。贸易不平衡反而可能是中国和东亚面临的真正问题。东亚的技术进步主要依靠制造业,与欧美的基础研究不同。东亚国家受到传统文化影响,更注重制造立国。中国作为一个大国,需要处理好需求问题,通过分散出口市场和加快海外直接投资来促进出口。同时,必须释放国内潜在消费需求,形成支撑内循环的总需求。

地方政府的支持和补贴导致新能源汽车产能过剩,这涉及政府体系的激励导向问题。建议政府增加对家庭的转移支付和收入支持,保护知识产权,确保企业有足够的盈利空间。特朗普的关税战或许给了中国一个决心改变的机会,解决扩大内需的堵点,应对冲击的同时做好自己的事情。

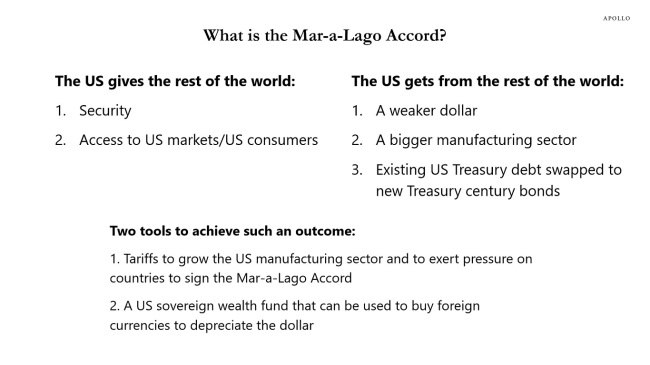

关于美元霸权和贸易战的关系,张军认为美国既想保持贸易赤字以维持美元地位,又希望通过贸易战减少赤字,这种做法在逻辑上是矛盾的。人民币国际化需要中国成为贸易赤字国家,但中国不会轻易放弃现有优势。对于海湖庄园协议,中国反应强硬,不会轻易妥协。资本市场方面,国家队成立平准基金有助于稳定市场,但长期来看需要非银行金融机构持有更多股票。这些政策思路有助于应对对等关税的冲击。

相关文章

凤凰传奇曾毅路过全网爆梗!面对搭档抛过来的大热作品台词主打一个已读乱回

美国电影股再跌 特朗普关税砸碎好莱坞的复苏希望

男子开车参加泼水节被语音控制开车门?这辆车的修车费起码就要上万?

多亏有你们!2岁男童迷路误进树林暴走4个小时

美边防暴力对待入境者事件层出不穷,大批外国赴美游客被拘留

青岛发布楼市新政12条 助力青年就业与安居

企业逆势而上的底气何在?记者直击外贸第一线

网红小狗“毛毛”离世 果园小帮手离去引发网友哀悼

谁是黄金大赢家 避险情绪推升金价

警方证实贵州一夫二妻婚宴是闹剧 三人婚礼计划取消

00后整顿职场是对还是错 代际交锋引发变革

男孩在高速上开迈巴赫?车主回应:视频全程在拖车上拍摄

美学者:“美国受害论”极其讽刺 贸易壁垒难阻中国创新

日本女高中生遭24岁男子杀害 随机犯案震惊社会

康佳生死劫:谁能救活“彩电大王” 重组与转型的十字路口

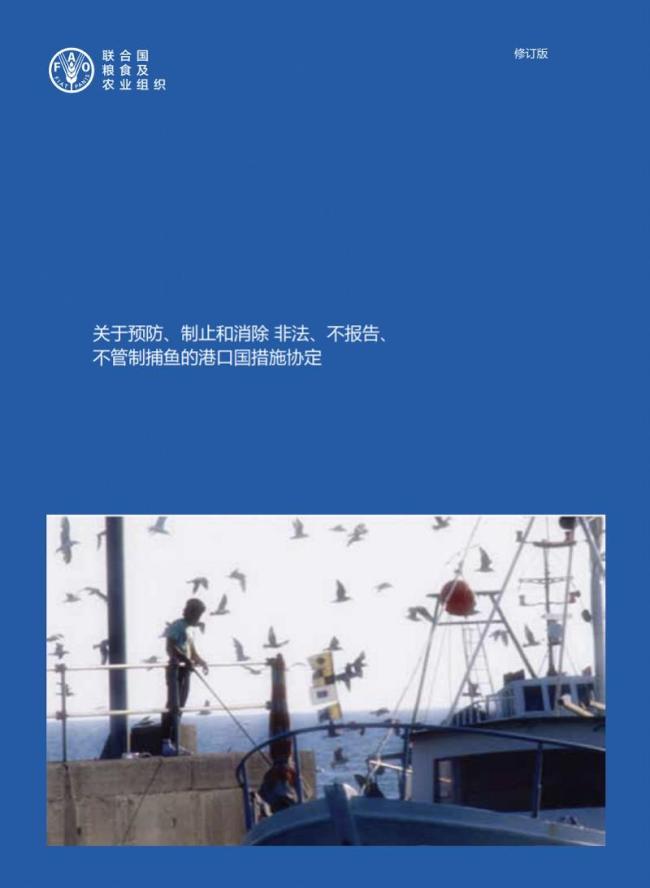

中国宣布加入港口国措施协定 打击非法捕捞迈出重要一步

20多家银行下调存款利率 高息产品难觅踪迹

- 800万粉丝博主称地勤欺负老人,首都机场回应:已开始调查,普通人曝光也会管的 涉事地勤行为遭质疑

- 特朗普称伊朗拖延谈判进程 可能面临严厉回应

- 国内油价17日或迎大跌 年度最大降幅来临

- 一个人越喜欢上班,越容易失业!

- 苏炳添官宣喜得三胎 再添小公主

- 殷美根一审被判死缓 受贿2.07亿余元

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势