马斯克“美国党”,一场注定失败的革命,还是撬动铁幕的序章?

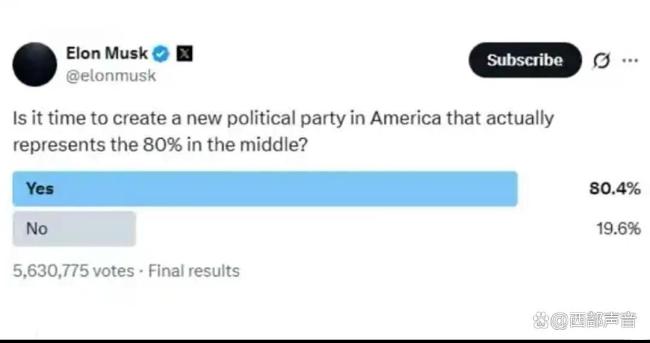

埃隆·马斯克,这位以“火星殖民”和“脑机接口”颠覆人类想象的科技狂人,于2025年7月5日,在X平台(前身为Twitter)上投下了一颗更具爆炸性的政治炸弹:他宣布成立“美国党”(America Party)。此举并非心血来潮,而是对特朗普政府“大而美”税收和支出法案的直接反击。马斯克痛斥该法案是“浪费和贪污的温床”,并兑现了其“法案通过,我便建党”的承诺。在此之前,他发起的网络投票中,超过65%的参与者支持成立新党,这数据看似振奋人心,实则揭示了美国民众对现有两党政治的普遍厌倦与对变革的饥渴。然而,历史的铁幕早已落下,马斯克的“美国党”能否撕开一道裂缝,抑或只是又一个政治行为艺术?

马斯克此番“下凡”政治,其核心驱动力是对美国两党制根深蒂固的弊病的极度不满。他直言不讳地指出,民主党与共和党轮流坐庄的模式,已然无法代表“中间80%”的美国民众。因此,“美国党”的纲领直指痛点:财政紧缩,计划通过AI算法削减两年内两万亿美元的政府支出,实现政务合同全透明,并建立防火墙以防科技寡头干预政策。更具颠覆性的是,他主张扁平化政府结构,给予年轻技术官员更多机会,并重点关注新能源、AI、机器人、航天等新兴技术产业。这套“科技自由主义”的组合拳,无疑是试图以硅谷的效率和创新精神,重塑华盛顿的官僚体系,吸引那些对传统政治失望透顶的独立选民。

然而,马斯克的政治抱负,注定要撞上美国政治体系那堵坚不可摧的“柏林墙”。这堵墙并非今日才立,而是由历史、制度、利益集团和选民心理共同浇筑而成。首当其冲的便是美国独特的选举制度——“赢者通吃”的选举人团制和单一选区简单多数制。在总统选举中,除了缅因和内布拉斯加州,其余48个州和哥伦比亚特区都奉行“赢者通吃”:即便第三党候选人在某州获得可观的普选票,只要不是最高,便一票选举人票也拿不到。这直接导致选民产生“浪费选票”的心理,宁愿在“两害相权取其轻”中选择,也不愿将宝贵的一票投给“注定失败”的第三党。1992年,亿万富翁罗斯·佩罗以独立候选人身份参选,斩获近19%的普选票,却因“赢者通吃”而颗粒无收,其“改革党”也迅速瓦解,这便是血淋淋的教训。同样,国会及地方选举的单一选区制,也使得第三党难以在议会中获得哪怕一个席位,遑论形成有效的政治影响力。

除了选举制度的结构性限制,制度和利益集团的壁垒更是第三党难以逾越的鸿沟。首先是严苛的选票准入门槛:各州对新政党和独立候选人设定的签名数量要求堪称“天价”,例如加州需要吸纳全州0.33%的选民或提交110万份有效签名,得州则需17万选民支持。对于一个缺乏基层组织和人力的新党而言,这无异于西西弗斯推石上山。其次,竞选资金的垄断是致命伤。民主、共和两党拥有百年积累的成熟筹款网络,能够从大企业、工会和富豪等利益集团获得天文数字般的政治献金,用于铺天盖地的广告轰炸和精密的地面动员。尽管马斯克个人财富高达3900亿美元,足以轻松承担全国性竞选开支,但联邦选举法对个人捐款有严格上限,且建立能与两党抗衡的全国性筹款网络,并非仅凭金钱就能一蹴而就。再者,媒体的把关作用也至关重要。主流媒体往往将大量报道资源集中在两大党,第三党难以获得充分曝光,而由两党资深人士主导的总统辩论委员会,更是通过设定15%的民调门槛,将第三党候选人基本排除在全国性辩论之外,使其难以向公众传达政纲,形成恶性循环。

面对潜在的第三势力崛起,民主党和共和党往往会展现出惊人的“团结”——一种表面互撕、实则暗中牵手的“塑料姐妹情”。这种“封杀”并非仅限于口头威胁,而是多维度的策略。他们可以通过立法限制第三方筹款,利用其在国会的多数优势修改选举规则,使得新党更难获得选票准入资格。在媒体层面,两大党会通过其影响力控制舆论阀门,边缘化第三方声音,甚至通过算法推送强化现有两党叙事。例如,历史上的第三党若提出有吸引力的议题,两大党常会迅速“收割”这些主张,将其纳入自身党纲,从而瓦解第三党存在的价值。特朗普已威胁“驱逐马斯克并切断补贴”,民主党也警惕其分流选票,这些都预示着“美国党”将面临来自建制派的强大阻力,一场金钱与权力的内战已然打响。

马斯克提出的“科技自由主义”纲领,强调财政紧缩和技术赋能,试图吸引对两党不满的独立选民。然而,其政策被指“四不像”,可能难以在美国深刻的社会和意识形态分裂中找到明确的定位。对于左翼选民,马斯克可能被视为反工会、压榨员工的资本家;对于右翼选民,他又可能被视为高高在上的硅谷寡头,老想着通过人工智能和现代科技改造世界。这种横跨左右的模糊立场,可能导致两头不讨好,难以获得选民的忠诚度。更深层次地看,马斯克的愿景,即便充满未来感,也难以弥合美国社会中工人与技术精英、传统与创新、保守与自由之间的深层裂痕,甚至可能加剧新的分歧,将“中间80%”的选民进一步撕裂。

尽管面临重重困难,马斯克的“美国党”可能不会以执政为最终目标,而是试图成为“政策孵化器”或“关键搅局者”,以撬动美国现有的政治格局。作为“政策孵化器”,它可能通过马斯克巨大的社交媒体影响力,将民众对两党制的不满具象化,推广其财政紧缩、AI治国等理念,迫使两大党不得不审视自身问题,调整政策方向。例如,如果“美国党”能在X平台上成功发起针对某个具体政策的民意运动,并获得广泛关注,两大党即便不认同其政党身份,也可能被迫在相关议题上做出回应。作为“关键搅局者”,“美国党”可能在关键摇摆州或胶着选区扶持第三方候选人,精准分流票源,从而影响选举结果,迫使两大党在某些议题上做出让步。这种“干扰式投入”不需要赢得选举,只需为不满现状的选民提供一个“抗议出口”,就能打乱对方阵型、瓦解两党叙事,甚至可能在2026年中期选举中,通过影响少数关键席位,改变国会的力量对比。

然而,马斯克在政治经验方面几乎为零,且其个人风格(如推特治国、直言不讳)在商业领域是优势,但在需要妥协、联盟和基层深耕的政治领域可能成为劣势。更致命的是,他南非出生的身份使其无法亲自参选总统,这对于一个以个人魅力为核心的政党而言,无疑是釜底抽薪。因此,这场由马斯克发起的政治实验,无论最终成败,都已引发了美国社会对政治体制改革的深层讨论。它折射出民众对政治僵局的无奈与对变革的渴望,也暴露出美国政治改革在制度、资金、媒体和选民心理等多重因素下的固有顽疾。

最终,马斯克的“美国党”很可能不会成为美国政坛的第三极,更不会诞生一位“美国党”总统。它更像是一面镜子,映照出美国两党制下日益加剧的民意撕裂与制度僵化。马斯克或许只是在用他惯有的“火星思维”挑战地球上的政治引力,但即便无法成功着陆,他所激起的涟漪,也足以让那些沉睡已久的政治巨头们感到一丝不安。毕竟,当一个国家的80%民众都渴望变革时,即便最坚固的铁幕,也终将面临被撕裂的风险。而我们,作为看客,不妨备好瓜子,静待这场“硅谷钢铁侠”与“华盛顿老油条”的世纪对决,究竟是闹剧一场,还是新时代的序曲。

相关文章

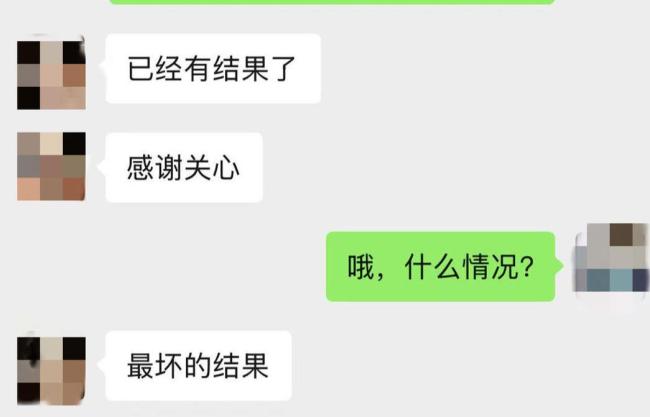

女生徒步失联 姐姐称接到最坏的结果 搜救结束

常州战平淮安收获第1分 拿下苏超首分

苏超“撒贝宁”终究还是败给了高温 冰块降温显温情

《以法之名》中的案件吸引你吗 真实案例引热议

苏超宿迁球员进球后致敬若塔 温情一幕触动人心

专家:美上演科技资本对决民粹政治 马斯克组建“美国党”反击

“美国党”能否颠覆美国两党制 马斯克的第三势力实验

博主:《以法之名》揭秘张译接戏真相 追求真实与正义

小米YU7改配引质疑 配置表文案错误风波

血铅异常幼儿园老师:我也是受害者 同餐老师亦受影响

探访“幼儿血铅异常”涉事幼儿园 违规添加剂引发关注

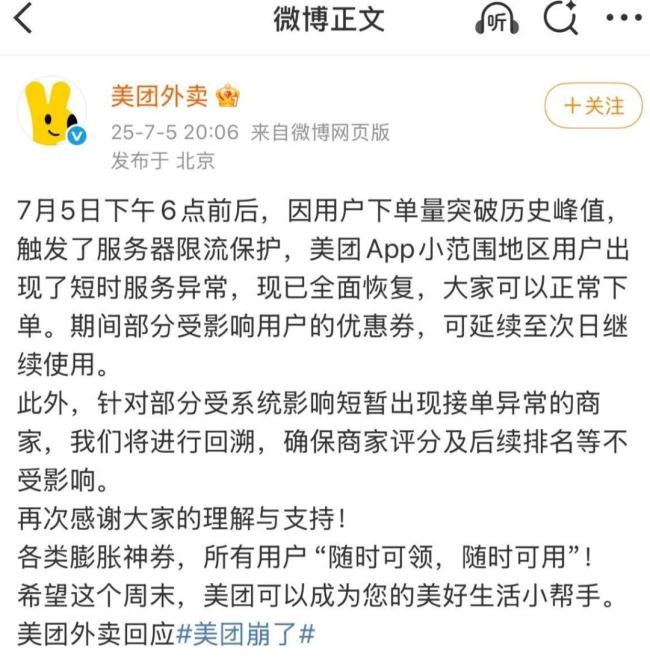

外卖红包大战缘何而起 平台竞争白热化

中国女篮63-76澳大利亚女篮 热身赛惜败

金世佳工作室回应身份证掉了 网友热议

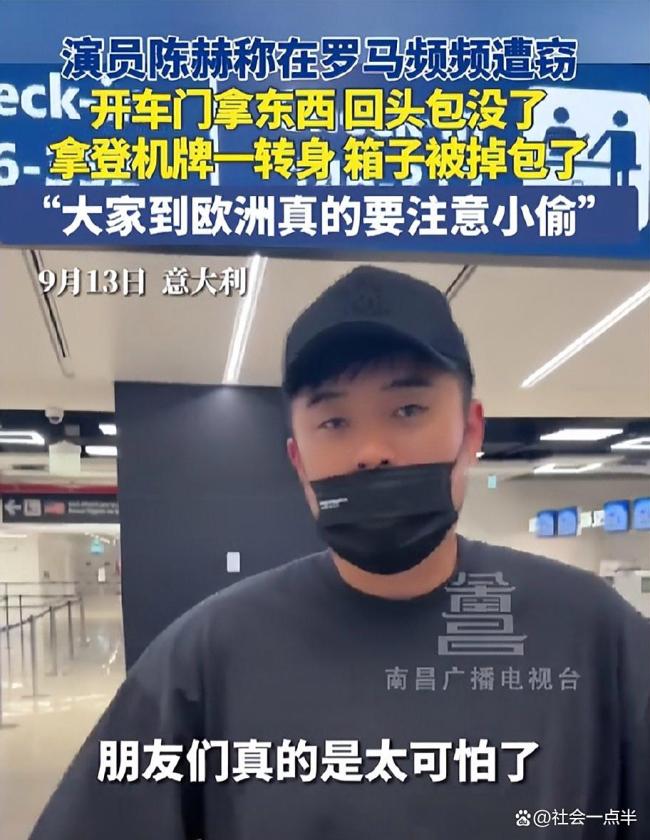

意大利旅游时一车人被偷行李背包 小偷猖狂警察不管

高校学生热晕送医 附近民宿酒店爆满 高温引发住宿难题

游本昌的济公对你童年有哪些影响 嬉笑怒骂中的纯真回忆

越南妥协对中美关税博弈有多大影响 全球产业链重构的深层博弈

小米YU7今日开启交付 全国58城同步启动

苏超真正的“顶流之争”来了 谁是苏超第一城揭晓时刻

- 格力地产并入华发集团,昔日“珠海三剑客”仅一枝独秀 转型免税业务求新生

- TikTok上刮起中国工厂旋风 揭露奢侈品真相

- 儿媳爷爷得知三口遇难伤心过度去世 一家三口被撞案家属抱儿孙遗照进法院

- 韩国一女子强开飞机逃生门 幽闭恐惧症引发风波

- 国羽二队签“禁赌协议” 严打赌球假球乱象

- 大熊猫芦芦去世 死因公布 因肠穿孔引发多器官衰竭

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势