长安的荔枝电影语境新突破 原创性改编观照现实

近期播出的《藏海传》与《长安的荔枝》在古装剧创作领域引起了广泛关注。这两部剧集均在原著基础上进行了大胆改编,摆脱了对IP的路径依赖,在内容原创性上迈出新的一步。剧情观照现实,与当下的观众形成强烈的情绪共振。但在人物塑造、叙事打磨和传统文化元素的使用上也遇到了新的困境。

《藏海传》脱胎于南派三叔《盗墓笔记》的支线《藏海戏麟》,仅依据原作者在微博上发表的几段散碎文字,结合“洪武年间”的背景、“汪藏海组建神木司”“汪藏海精于风水堪舆、营造建筑”等元素,以汪藏海为原型塑造剧作主人公藏海,并构建起40集完整的叙事体系。《长安的荔枝》则以马伯庸七万字的同名中篇小说为蓝本,围绕“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的诗句展开想象,用35集的长剧体量描画出唐朝官场与民间的百态图。两部剧均突破了原著限定,实现了将小故事改编为长剧集的突破。

在改编处理上,《藏海传》中的家国故事、权谋布局均为原创内容,核心道具“癸玺”的争夺逻辑也跳出了原小说的盗墓框架,形成了独立于原著之外的叙事体系。而《长安的荔枝》则是以原著小说为骨,通过新增角色、添加故事线、强化谐趣风格、补充历史细节等方式,使内容更为丰富。

在叙事上,《藏海传》以高密度的智谋交锋推动剧情发展,首集便交代了主人公藏海的前世今生,之后迅速展开“修筑王陵”“棋子殉葬”等情节,将藏海背后的权谋暗黑之网逐步撕开。这种快节奏叙事精准贴合了年轻观众的独特审美趣味。剧中还隐喻现代职场生态,让观众产生共鸣。

相比之下,《长安的荔枝》以慢节奏叙事为古装剧扩容。剧集更加细化地呈现了李善德成为荔枝使的缘由,展现了大唐“打工人”李善德在长安贷款买房、遭遇同侪排挤、被动卷入权谋斗争等遭遇。剧集同样将盛唐的官场与当代的职场紧密关联,展现出个体面对庞大外部系统裹挟时的挣扎与觉醒。

尽管两部剧集在叙事上有各自的特色,但它们在“类型创新”与“现实深度”的矛盾中遭遇新的困境。例如,《长安的荔枝》中李善德荔枝转运的动机被简化,情感线显得突兀,削弱了剧情的深度。《藏海传》中主角光环过于强大,一些剧情设定缺乏逻辑动因,反派角色扁平化,导致权谋斗争沦为表面冲突。

此外,两部剧集在传统文化元素的运用上也存在不足。虽然它们都注重东方美学元素的融合,但这些元素未能真正嵌入叙事肌理,只停留在视听层面的新奇与炫技。例如,《长安的荔枝》中的斗鸡场景未能与官场博弈形成更深层的意象勾连,《藏海传》中的传统文化元素也没能从更深层面融入剧情设计。

《长安的荔枝》和《藏海传》折射出当下古装剧的创作转型之势。它们在题材融合层面突破传统叙事类型,将现代议题嵌入历史语境,但也在叙事打磨与人物塑造上暴露出不足。只有回归现实主义创作初心,让权谋斗争扎根于现实土壤,古装剧才能书写出更具深度的时代寓言。

相关文章

老人海里游泳遭3只野狗攻击 海滩悲剧引发治理危机

青岛大学通报宿管大爷离世:排除刑案,具体原因待查

美国忠实航空一客机因炸弹威胁折返 乘客口角引发恐慌

南京队苗明:希望大家共同爱护苏超 像爱孩子一样呵护它

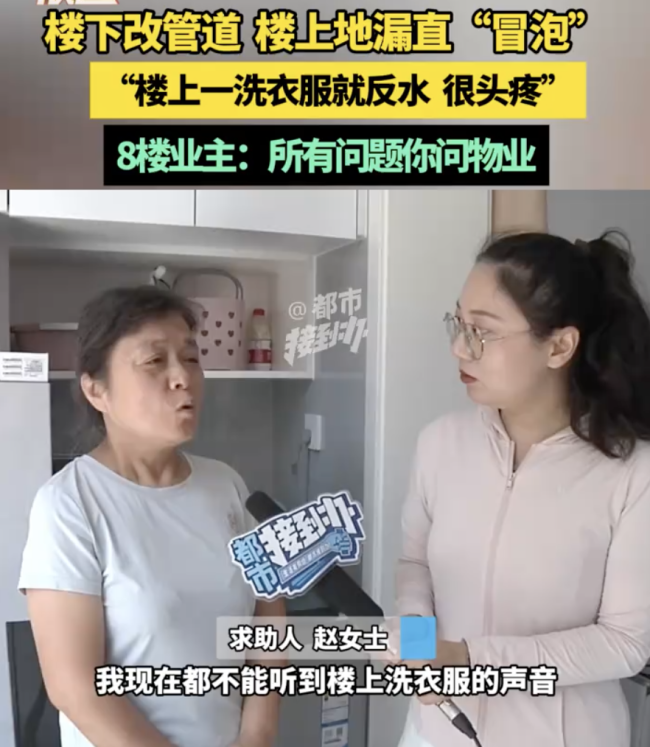

楼下改管道 楼上地漏直“冒泡”:水从阳台冒出

乡道因高温爆裂拱起十分惊险

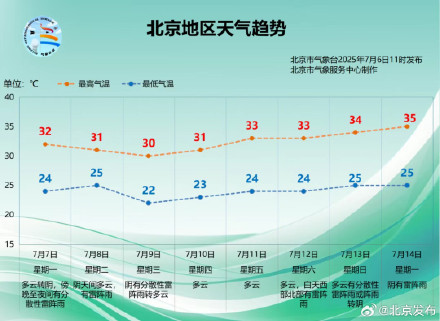

本周,北京都是“桑拿天”!闷热伴分散性降雨

前5个月生产原煤19.9亿吨 今夏能源保供底气足

A股程序化交易新规7月7日起落地,高频交易迎重点监管 新规细化高频交易标准

赵立坚推介王一博万物可爱:鼓励青年朋友不负青春,勇往直前

外卖大战补贴升级 周末上演大爆单 平台竞争白热化

小暑节气这样养生 护心脾防湿热

镇政府回应老人为乘凉挤满餐厅 已劝导离开

墨西哥2比1逆转美国夺冠 金杯赛激烈对决

李想称经常和雷军吃饭交流 坦诚相待共话未来

重庆一水库水位下降现宋代摩崖造像 新发现丰富石刻艺术类型

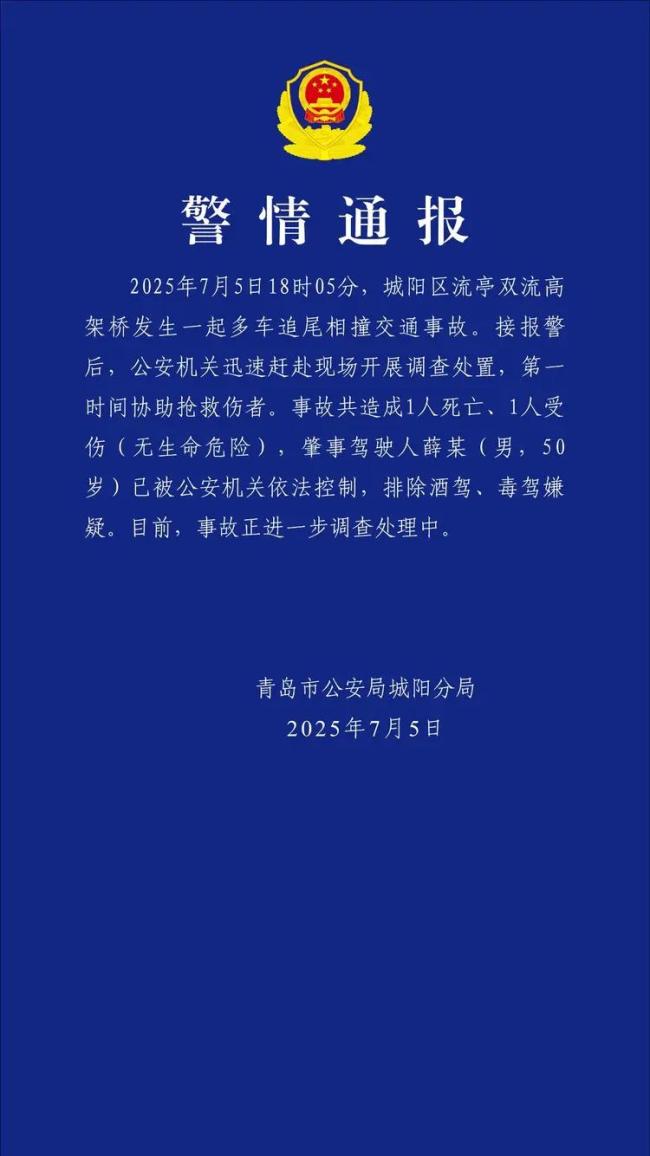

青岛一高架发生追尾事故 1死1伤肇事者被控制

运城舰率先启程 山东舰航母编队陆续返航离港

外卖大战白热化有骑手1天赚1700多元 平台补贴引发订单狂潮

负债2019亿,郑志刚梦碎美丽“新世界” 家族企业转型求生

- 女子唱K离话筒太近感染病毒 无药可根治引发关注

- 雷军时隔一周多再发文 回应小米登顶引发热议

- 律师:撞死1家3口司机辩称没看清 冷漠态度引争议

- TVB资深演员回应在演唱会当保安 开拓事业新领域

- 讣告,卫星轨道设计师杨维廉逝世 航天事业痛失英才

- 订婚强奸案女方是否存在骗婚情形 法院回应社会关切

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势