媒体:考生放弃清北报他校并非坏事 理性选择反映教育观念变化

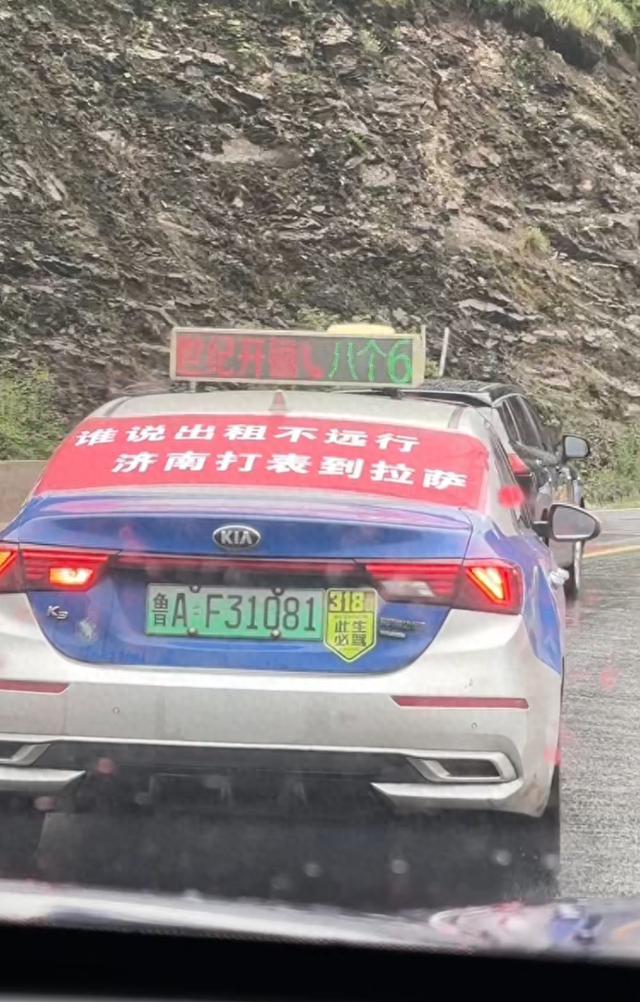

近日,江西瑞昌市第一中学一名老师因三名学生未填报清华北大,怒斥他们“以自我为中心”、“完全以一己之心填报热门专业”,认为这是“教育的失败”,并表示将解散该清北团队合作微信群。7月7日夜里,该校发布了情况说明。

声明中提到,高考成绩公布后,漆某芳老师根据这三名学生的高考成绩和与家长沟通的情况,建议他们填报清华或北大的相关专业志愿。然而,在得知三名学生并未填报清华北大志愿后,漆某芳在微信群内发表了不当言论。针对这一情况,瑞昌一中立即召开教师会议,漆某芳在会上作出了深刻检讨,并认识到自己行为的不当。学校进一步强调了家校沟通纪律,要求老师强化考试招生正面宣传引导,充分尊重学生意愿,不得干预学生的志愿填报。目前,学校和漆某芳已向学生及家长表达了诚挚歉意,争取他们的谅解。三名学生已按照自己的意愿填报志愿。

填报志愿到底听谁的?听老师的还是按照自己的意愿?这个问题的答案很明确:谁承担填报后果,就听从谁的意愿。学生选择清北还是其他学校,代表了两种完全不同的人生走向,所有后果都由考生及其家长承担。相反,无论学生选择哪所学校,并不影响老师的工作。如果学生上了清北之后后悔了,也不应由老师来承担选择的后果。前阵子有个案例,一个上了北大护理学专业的考生最后选择了退学转考清华,所有的后果和时间成本都由孩子承担。

按照学校的说法,目前三名学生已按照自己的意愿填报志愿。换句话说,三名考生最终都没有选择清北,而填报了其他学校的热门专业。这件事情也算是顺利落幕,但思考不能停止。这一事件反映了当前部分学生及其家长的选择已经渐趋理性,不再是非清北不上。由于高等学校专业设置的问题,清北的本科招生专业中也有不少在学生及其家长看来不那么好找工作的专业。在这种情况下,学生和家长会陷入保学校还是保专业的纠结。不同的学生及其家长做出了不同的选择,人生道路自然也就不同。

此外,这一事件背后还反映了部分地区对高中学校及其教师评价体系的功利化与单一化。近年来,部分地区对高中学校及其教师的评价陷入了“唯清北论”的误区,一所学校考取清北的人数成为衡量该校当年高考成绩的主要指标。实际上,“两院”院士的本科毕业学校极其分散和多元,甚至有部分院士毕业于一般本科学校甚至专科学校。“唯清北论”的评价体系亟须改革。可以借鉴教育行政管理部门整治“高考状元”宣传乱象的经验,改变评价体系,各校均不得再宣传其考取清北的学生数,而是以中考入学成绩为基础考核各高中的培养成效。评价体系改变后,学校领导及其教师的“清北情结”自然消解。有“清北情结”的人,还可以继续选择清北;更在意专业的,当然可以另投他校。参差多态,才是幸福本原。