男孩高考失利无缘985执意复读,学长的一场宣讲竟让他决定上大学 重拾自我价值

男孩高考失利无缘985执意复读,学长的一场宣讲竟让他决定上大学 重拾自我价值!高考结束了,孩子们在新闻里像劫后余生般狂欢,撕书、撒花,全家为之庆祝。但我们的孩子到家后就把自己关进房间,邀他出去吃饭,他说没胃口。我和他爸面面相觑,感觉像是大祸临头。我们也不敢撕书,因为不知道会不会复读。

张爱玲《小团圆》的开头写道:大考的早晨,那惨淡的心情大概只有军队作战前的黎明可以比拟,像《斯巴达克斯》里奴隶起义的叛军在晨雾中遥望罗马大军摆阵,所有的战争片中最恐怖的一幕,因为完全是等待。陪孩子参加高考等出分,作为老母亲,也尽是这样惨淡又恐慌的等待。

高考前一晚,我夜不能寐,侧耳聆听隔壁孩子的动静。不敢去卫生间怕吵到孩子,直到凌晨两点才轻手轻脚地去卫生间,冲马桶的声音让我几乎魂飞魄散。回到床上,我屏住呼吸听隔壁房间的动静,判断自己有没有成为千古罪人。如此煎熬到早晨,吃早饭时,我小心查看孩子脸色,不敢问他睡得如何,怕增加他的焦虑。

孩子他爸却一再问文具有没有带齐,孩子被搞毛,发作起来,他才忍辱负重地闭了嘴。当局者迷,他不明白,他这么絮叨并不是为孩子好,而是借此缓解自己内心的紧张。我穿了旗袍,戴了条金项链,出门时半开玩笑地说:“你看,旗袍是灰色的,项链是黄色的,加起来就是旗开得胜,走向辉煌。”

放以前,我会觉得这种做法有点可笑,妈妈穿什么和孩子的成绩有啥关系呢?但人遇到只能听天由命的大事就会变得唯心,一向持无神论的我在高考前特地去庙里烧了两次香,给文殊菩萨磕了头。第一场考语文,作文题全民关注,之前无论是各种模考还是学校里的段考,都指向思辨类写作,但我担心我们的练习反而会把孩子带偏。

孩子出来还挺高兴,说他写的主题是“无论悲喜,执意歌唱”,写人无论困境逆境都应该保持乐观,永远歌唱。我知道这个题目让写集体,孩子写的却是个人。事到如今,我只能口是心非地夸他写得特别,标题好主题好,肯定能让阅卷老师眼前一亮。

下午考数学,孩子出来时表情轻松,说考得还行。第一天算是差强人意。第二天上午考物理,这是孩子相对比较稳定的一科,孩子出来时头上冒着汗,脸上却像结了一层冰,呼吸的都是冷气。他说题目很容易,但是他没考好。容易的话,整体分数会很高,差距一下子就拉开了。事已至此,我们也只能安慰他两句便闭口不提。

下午场却是冰火两重天,孩子出来笑逐颜开,说都会做,上午物理考得不太好,下午英语考场上产生了心流,做得特别顺当。不过,跟第三天比起来,这两天的忐忑不安都算是轻量级的,第三天才是真正的劫难。

从考完到出分,我从未见时间流逝得这么慢,过了上午居然才是下午,过了20号居然才是21号,我看到大片空白时间摆在那里,我没有办法填充它。虽然考到崩溃版也有学上,但万一作文比我们想象的扣得多呢,万一他答题卡涂串行了呢?难道真的要复读?

出分是在周三,我周二晚上吃了半粒安眠药,早早睡下,凌晨三点多就醒了,站在落地窗前,看着朝霞一点点地绚烂起来。我以为查分平台会很拥堵,没想到一下子就刷出来了,孩子捂住最下面的总成绩,要一个个朝下看,我已经从他手指缝里看到那分数。虽然濒临绝望版,但起码没到崩溃版,高出了特控线五十多分,应该是不用复读了。

孩子的心情却down到谷底,默默回到自己房间。这时手机响了好几声,都是各路人士问我娃的成绩。其实从孩子参加考试那天就不停地有人问,这是我最不理解的迷惑行为,这跟问人家收入有啥区别?挣的不多你会捐款吗?还是就图个暗爽一把?

回来路上,孩子坚定地说他要复读,孩子说他有信心,他想清楚了,这次没考好,固然有很多偶然因素,更重要的是,他高三时想法太多,如果复读,他就要学会自我麻木,把自己变成一个没有感情的刷题机器。我听得有点难过,现在孩子把自我麻木当成必行之路,我也觉得哪里不对劲。

有些时候会非常想让孩子复读,比如看到小某书上有人贴出复读提分几十分到一百多不等的成绩单时,在短视频平台刷到梦校宣讲时,对着志愿填报指南,感觉若是多一点分数都有更大余地时,复读的欲望立即会被激活。但这种欲望也很容易被摧毁,想到那几天的如履薄冰,问自己,那样的日子还要再来一遍吗?

最后是一件小事让我的想法固定下来。那天有朋友邀请我去湖边,我没什么兴致就拒绝了。然后我想起,我曾经多么喜欢那个湖,十天半个月就开车到湖边跑一趟,想要看它在不同季节与天气里的样子。孩子上高中后,我中断了对于那个湖的探望,一直想着,等到他毕业再去看吧。现在我有了时间,却没了兴致,也许在不知不觉中,我自己也被高考改变了心理结构。

眼看着孩子心意如铁,谁想转变来得没有预兆,这天他去学校退饭卡上的钱,窗口还没开,他信步走到旁边的报告厅,正好有所学校在那里宣讲。不是什么985和211,连双一流都不是,但宣讲的老师讲到学校里自由舒展的空气,学生们有更多空间发展自我,尤其是,有个学长上台现身说法,他神气活现地说:“我本来就是一个自信的人,在这里,我变得更自信了。”孩子听得入了迷,回到家跟我说,他不想复读了,不是说就想进入这所大学,而是,听宣讲的过程中,他发现,做自己,比做“会得到赞许的人”有意思多了。

于是,我看着他逐渐过上了完全不同的生活,看电影,看书,写文案,做电影推荐的短视频。我印象中不是特别有耐心的孩子,现在能在自己房间里待一整天,对一句文案反复打磨,录几个版本调试节奏,我感觉,他已经开始做自己了。

填好志愿,该做的算是都做完了,我忽然意识到,这其实是我们和孩子的初步告别。之后会有若干年,我们无法像现在这样长久地在一起,不能说不失落,但从高考到现在,我们经历了最难的修行,有了共同成长,这也算送给彼此的一份礼物吧。

相关文章

外卖大战进入白热化骑手赚得多 订单激增忙不停

蓬莱机场成全球最美机场之一 匠心设计获国际认可

媒体评极端天气弹性工作制度 保障职工安全健康权益

央视曝光网络水军产业链 揭秘灰色操作手法

曝库明加和勇士谈判没有进展 市场依旧冷清

浙江多所高校领导班子调整 新任领导履新

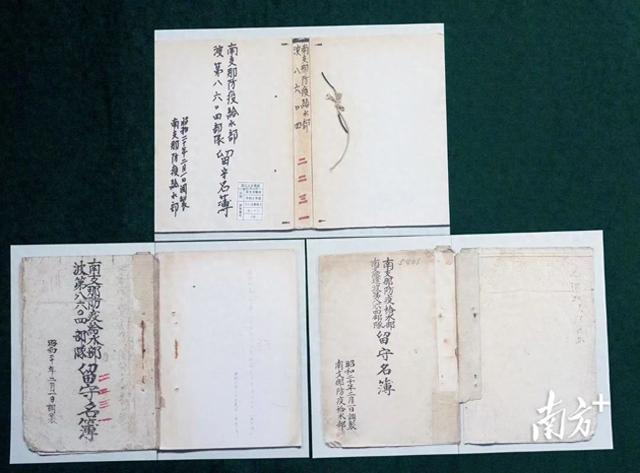

侵华日军驻广东细菌部队名单 揭露华南防疫给水部真相

马斯克面临特朗普报复风险!

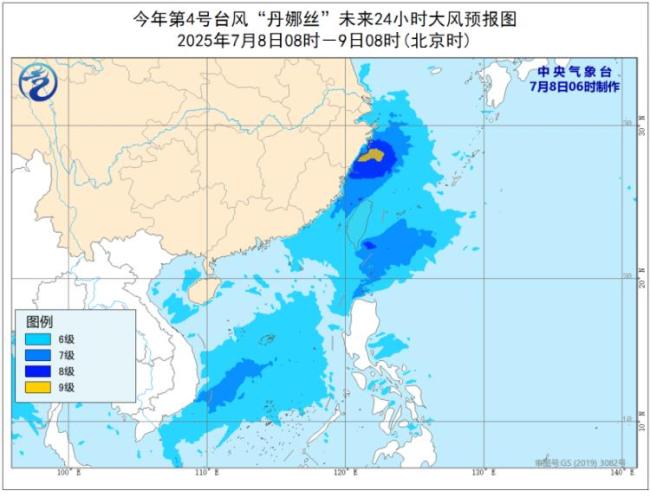

中央气象台7月8日发布暴雨黄色预警 多地面临强降雨挑战

记者:“关税函”撕裂美日韩盟友表象 经贸博弈加剧

林诗栋vs泊雷特 激战五局取胜

张帅组合晋级温网混双四强 连续两大赛事挺进四强

哪些人会给马斯克美国党投票 硅谷方法论颠覆传统政党

马斯克成立美国党想做搅局者吗 打破两党制僵局

比卢普斯一对一指导杨瀚森 细致训练要求

罗马仕不少中层也加入维权 公司内外交困

深圳一地大量泡沫不断从地面涌出 施工方回应称属正常现象

买日本二手驱逐舰 菲律宾想干啥 构建日菲准军事同盟

各大圈子已经不是低龄化的问题了 别让运动员的汗水被键盘侠糟蹋!

媒体:里约金砖峰会成为全球焦点 “大金砖”展现强劲势头

- 国安部披露!多起涉境外间谍案件

- 职工伪造证件提前退休骗待遇被罚40万 骗取社保基金案例曝光

- 女子将轿车五花大绑防止被砸 创意应对获赞

- 白宫发言人多件着装都是中国制造“Made in China”!

- 男童被生父女友虐死案将开庭 生母求公正判决

- 落马副部殷美根受贿超2亿获死缓 长期贪腐终受严惩

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势