黄梅戏起源地-----安徽安庆,早在唐朝就盛行“采茶歌”。

采茶歌,是茶农在采茶(或进行其他劳动)时期所唱的山歌、民歌、小调的通称。顾名思义,采茶歌的产生,首要的条件是茶叶以及产茶的区域。

安庆茶叶的产生,最早溯于西汉时期。西汉寿春人梅福,为南昌县尉。西汉末年,大司马王凤当权,外戚王氏控制了西汉政权。汉成帝永始元年(前16),皇太后之侄王莽封为新都侯,朝政日非,民怨四起。梅福以一县尉之微官上书朝廷,指陈政事,并讽刺王凤,但被朝廷斥为“边部小吏,妄议朝政”,险遭杀身之祸。因此梅福挂冠而去。隐于太湖县与望江县交界处的香茗山。

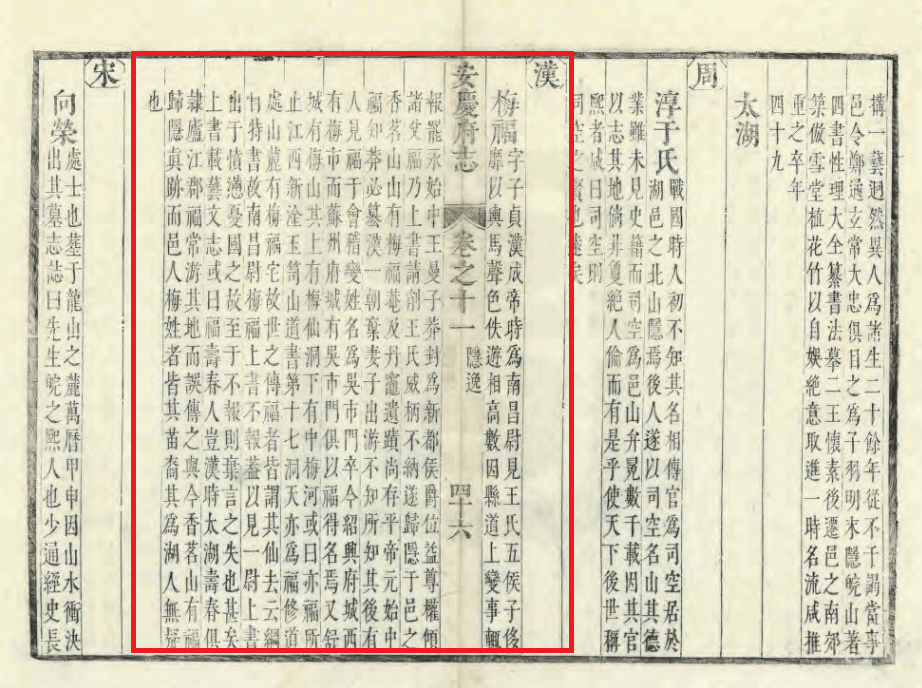

据明《嘉靖安庆府志》地理志载:“太湖……南三十里曰茗山…..有梅福炼丹坛”; 康熙十四年(1675)《安庆府志》古迹志:“太湖……炼丹台,香茗山,梅福炼丹于此”。梅福辞官后,隐居安庆太湖县与望江县交界处的香茗山,炼丹修行,香茗山至今还有其“炼丹台”遗迹。茶在远古只是一种治病的草药,到梅福生活的西汉时,茶已成为士大夫阶层的待客饮料。但当时的茶叶均采自野生。梅福因为“炼丹”需要,在香茗山采摘野茶的同时,也培育了一些“香茗”。所以后人称梅福为“茶祖”,香茗山也因此而得名。

康熙十四年(1675)《安庆府志》隐逸志中记载梅福为太湖人。

康熙十四年《安庆府志》关于梅福的记载

康熙十四年《安庆府志》关于梅福的记载

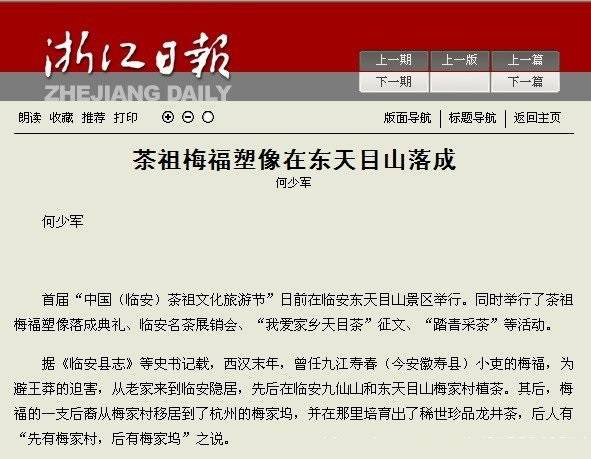

《浙江日报》关于《茶祖梅福塑像在天目山落成》的新闻

《浙江日报》关于《茶祖梅福塑像在天目山落成》的新闻

至唐朝,名茶蔚成,唐朝茶学家陆羽在《茶经》中认为:舒州茶在淮南茶区中是较好的茶,并点名“生太湖县潜山县者”。

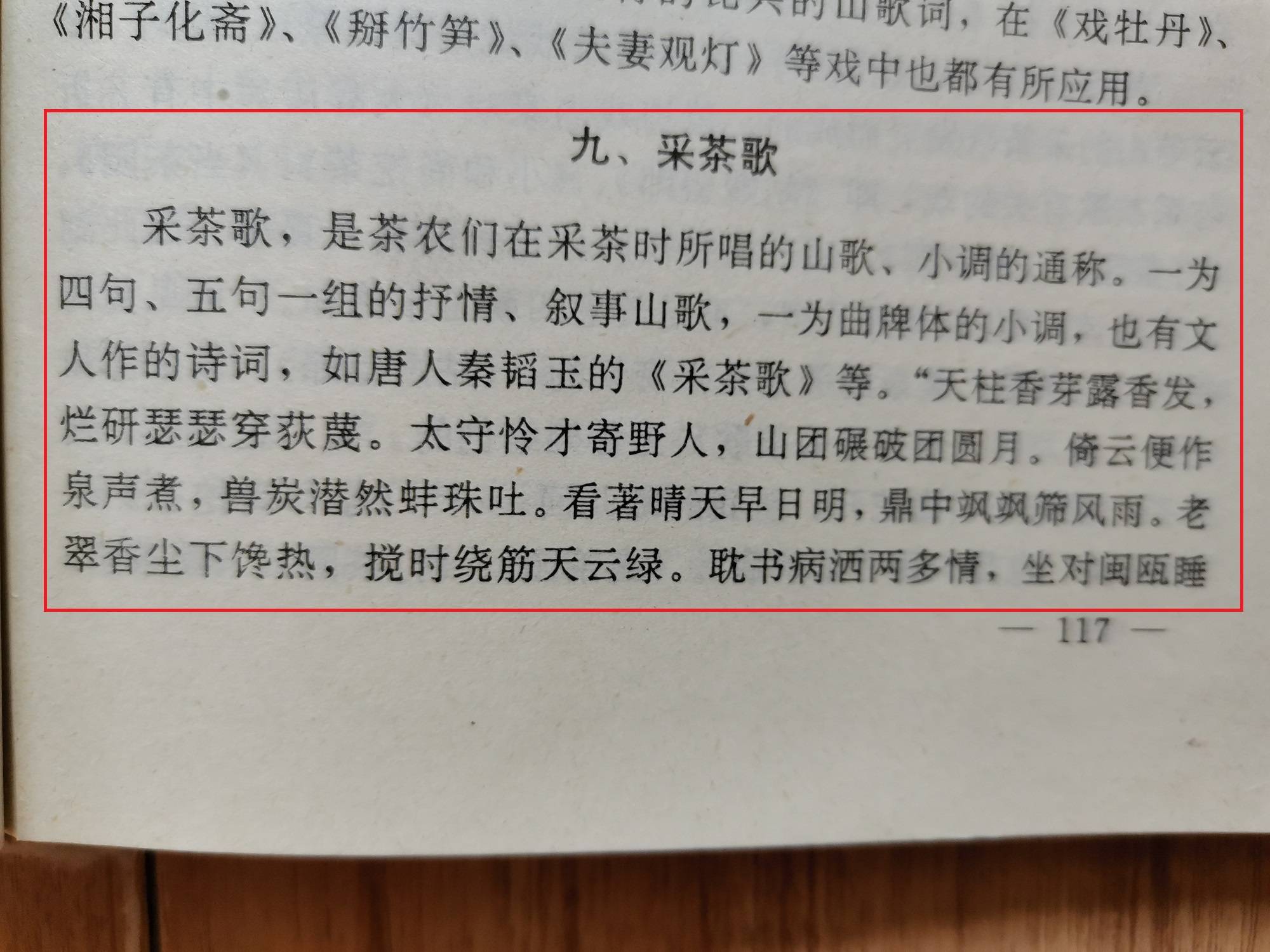

茶叶品质好,采摘的人就多,因此在劳动中就产生“采茶歌”。采茶歌不仅有山歌、民调,除了曲牌体的小调,也有文人作的诗词。唐朝诗人秦韬玉(字中明,京兆长安(今陕西西安)人,少有词藻,工歌吟,中和二年(882)特赐进士及第,编入春榜。)就为安庆天柱山茶作了一首《采茶歌》:

天柱香芽露香发,烂研瑟瑟穿荻篾。

太守怜才寄野人,山童碾破团团月。

倚云便酌泉声煮,兽炭潜然蚌珠吐。

看著晴天早日明,鼎中飒飒筛风雨。

老翠香尘下才熟,搅时绕箸秋云绿。

耽书病酒两多情,坐对闽瓯睡先足。

洗我胸中幽思清,鬼神应愁歌欲成。

秦韬玉《采茶歌》截图

秦韬玉《采茶歌》截图

湖北黄梅戏史论研究者桂遇秋发表在一九九六年《湖北文史资料》第二辑的文章《说唱文学与黄梅戏的历史渊源》中就第引用了这首写天柱茶的诗。可见唐朝韩韬玉这首写安庆天柱茶的《采茶歌》对黄梅戏的起源研究十分重要,同时也证实了唐朝时期安庆盛行“采茶歌”。

桂遇秋《说唱文学与黄梅戏的历史渊源》 文章截图

桂遇秋《说唱文学与黄梅戏的历史渊源》 文章截图

唐朝文学家罗隐(833—910),原名罗横,字昭谏,杭州新城人。唐大中年间,其十多次进士试,全部铩羽而归,史称“十上不第”,后改名罗隐,先后隐居于九华山和安庆太湖县与望江县交界处的香茗山。明《嘉靖安庆府志》地理志载:“小茗山上有莲花有峰,其山峻削而秀丽,相传唐罗隐曾居此”。康熙十四年(1675)《安庆府志》山川志:“小茗莲花峰峻削秀丽,唐罗隐曾居此”。乾隆三十三年(1768)《望江县志》流寓志载:“罗隐,字字昭谏,杭州人,善诗赋,举进士不第,尝隐邑北六十里小茗山莲花峰”。

罗隐在香茗山隐居期间,有诗:《送霅川郑员外》:

明时塞诏列分麾,东拥朱轮出帝畿。

铜虎贵提天子印,银鱼荣傍老莱衣。

歌听茗坞春山暖,诗咏苹洲暮鸟飞。

知有掖垣南步在,可能须待政成归。

乾隆三十三年(1768)《望江县志》卷二山川中对此诗做了解释:“又按罗江东隐居小茗传疑,可也前志搜隐二诗入志,以中有海门茗坞四字,窃意海门葢依钱王时所望,岂必指安庆哉,茗坞只是产茶处,況歌听诗……”。

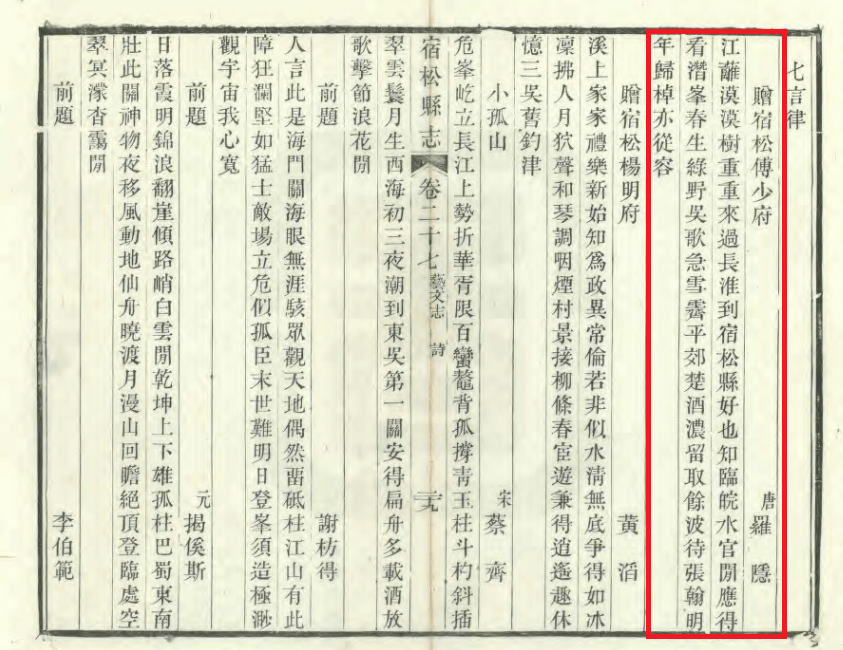

罗隐另一首诗,也体现了当时安庆地区民歌盛行的状况。《送宿松傅坚,(一题作送宿松县傅少府)》:

江蓠漠漠树重重,东过清淮到宿松。

县好也知临浣水,官闲应得看灊峰。

春生绿野吴歌怨,雪霁平郊楚酒浓。

留取馀杯待张翰,明年归棹一从容。

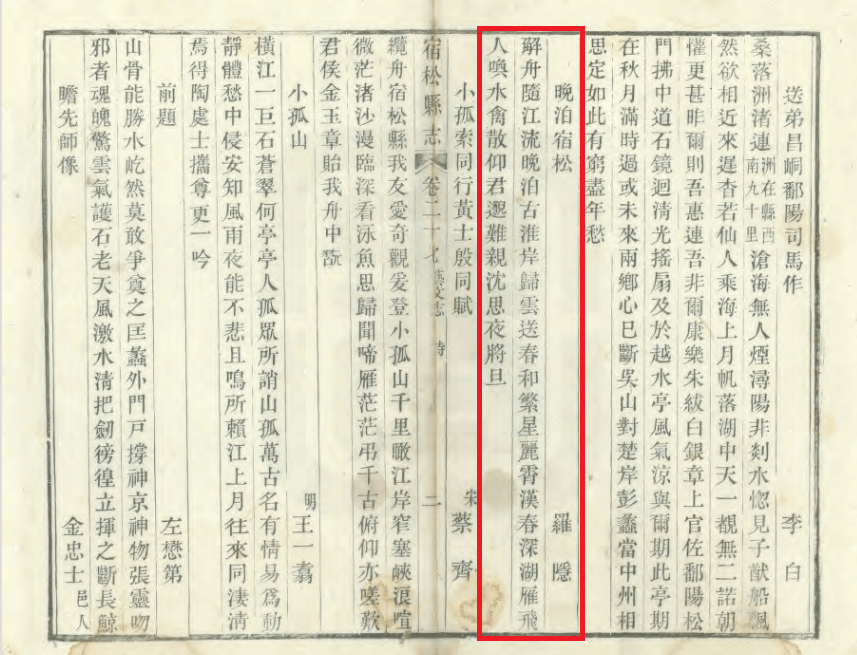

道光八年(1828)《宿松县志》载罗隐诗《晚泊宿松》

道光八年(1828)《宿松县志》载罗隐诗《晚泊宿松》

道光八年(1828)《宿松县志》载罗隐诗《 送宿松县傅少府》

道光八年(1828)《宿松县志》载罗隐诗《 送宿松县傅少府》

在文人所做的诗词,很多能体现当时的民歌、山歌盛行的状况。除罗隐诗中宿松“吴歌”的体现,唐朝独孤及(字至之,洛阳人。唐天宝十三年(754),应道举,对策高第,授华阴尉。安史乱起,南奔。唐大历中,官舒州刺史)的《代书寄上李广州》诗,其中:“独有舆人歌,隔云声諠聒”的句子就体现了皖江地区的“舆人歌”盛行:

皖水望番禺,迢迢青天末。鸿雁飞不到,音尘何由达。

独有舆人歌,隔云声諠聒。皆称府君仁,百越赖全活。

推诚鱼鳖信,持正魑魅怛。疲民保中和,性足无夭阏。

天子咨四岳,伫公济方割。几时复旋归,入践青琐闼。

贱子托明德,缭若松上葛。别离鄙吝生,结念思所豁。

门栏关山阻,岐路天地阔。唯凭万里书,持用慰饥渴。

(作者: 项结权)