宝成铁路全线通车50周年 电气化铁路迈向“中国智造”

电气化铁路是现代化铁路运输的重要标志,也是国家交通基础设施现代化的体现。1975年7月,宝成铁路电气化工程全部建成,新中国第一条电气化铁路诞生,开启了中国铁路现代化的新篇章。

半个世纪以来,从手工架线到智能运维,从高原雪域到繁华都市,中国铁路经历了从艰难起步到全球领先的转变。如今,一条条电气化“钢铁动脉”遍布神州大地。截至2024年底,全国铁路营业里程已达16.2万公里,其中电气化铁路超过12万公里,电气化率达75.8%。这背后凝聚了无数建设者的心血和智慧,也展示了中国速度、质量和标准的崛起之路。

成都平原上,一座现代化车站正在拔地而起。曾经的宝成铁路成都站正变身为成渝中线高铁成都站。雷扬是中国中铁电气化局接触网工,他的父亲曾参与宝成铁路电气化建设,如今他也在成渝中线高铁建设中贡献力量。“蜀道之难,难于上青天!”自古以来,蜀道以其高峻险要著称。直到宝成铁路通车,才结束了“百步九折萦岩”的历史。

新中国成立后,经过十多万名建设者近六年的艰苦努力,宝成铁路终于在1958年1月全线通车。1975年7月1日,宝成铁路实现四川与西北地区铁路电气化直通运输,列车运行时速由原来的平均20公里提升到50公里,显著提升了“蜀道”通行能力。随着高铁不断提速,对铁路供电等系统技术标准体系提出了更高要求。中国中铁电气化局正在成体系开展时速400公里牵引供电系统研究,推进智能装备、数字化技术和数据平台应用,打造智能高铁新标杆。

50年间,我国电气化铁路建设从未停歇。1996年,我国电气化铁路里程突破1万公里。进入21世纪,根据最新中长期铁路网规划,电气化铁路迎来发展高峰。2024年,杭温高铁、沪苏湖高铁、池黄高铁等一批新线建成投运。林云志表示,半个世纪深耕,我们已经形成了覆盖重载铁路、普速铁路、高速铁路、市域铁路的全制式电气化技术体系,见证了从“中国制造”到“中国智造”的跨越。

京沪高铁是我国第一条具有自主知识产权、完全实现国产化的高铁,其枣庄至蚌埠间先导段曾创下世界铁路运营试验速度最高纪录——时速486.1公里。该区段采用了自行研制的铜铬锆合金接触线,在强度、导电性、耐磨性等方面全面超越传统材料,填补了我国350公里时速以上高铁接触网的技术空白。该导线荣获国家科学技术进步奖二等奖,被誉为“接触网系统皇冠上的明珠”。

在标准化建设方面,简统化接触网成为具有完全自主知识产权的中国技术标准接触网。这种接触网简化了零部件数量,提高了制造稳定性,安装和维护效率提升了三分之一。同时,接触网施工装备的国产化水平也在不断提升。中国中铁电气化局技术人员自主研制的恒张力放线车打破了国外技术垄断,精度高于时速350公里高铁接触网平直度验收标准。

在运维方面,中国中铁电气化局建设了智慧运维大数据平台,依托5G、大数据、图像识别等技术,打造了高速铁路4C视觉智能分析系统,可实现零部件松动、缺失等1300多类接触网隐患的智能识别和预警,大幅提升高铁安全保障能力。

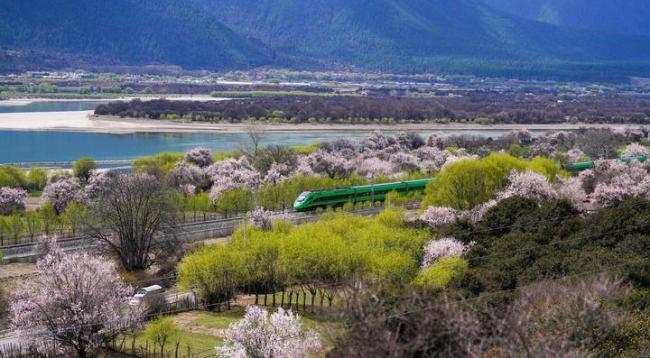

中国电气化铁路的发展不仅体现在速度和规模的跃升,更在于其对复杂环境的强大适应力。哈大高铁是世界首条高寒高铁,填补了严寒地区高铁施工与维护的多项技术空白。雅万高铁是东南亚第一条高铁,采用的接触网系统装备由中国中铁电气化局自主生产。拉林铁路是世界海拔最高的电气化铁路,穿行于雪域高原,对施工和运维提出极高要求。中国中铁电气化局制定了一系列针对性技术措施,确保高原复杂环境下的安全稳定运行。

从山区高铁贵南高铁到戈壁沙漠铁路格库铁路,再到大风沙铁路兰新高铁,中国电气化铁路正以覆盖全地形、全气候、全场景的能力,不断积累复杂环境下电气化铁路建设的实践经验。50年间,从跨越“蜀道难”到打造“时空快线”,中国电气化铁路不仅加速了人流物流的畅通,也推动了国家现代化发展的“加速度”。一代代电气化建设者用智慧和汗水绘就了纵横中华大地的铁路网络,让世界看到了一个不断向前奔跑的中国。