院校:殡葬专业录取线超本科就业率高 冷门变热门

院校:殡葬专业录取线超本科就业率高 冷门变热门!最近一则新闻颇具喜感:中国最冷门的殡葬专业,就业率接近100%,甚至有学生还没毕业就被预定了。因此,这个专科专业已经连续四年录取分数线超过本科线。很多人听都没听过的专业突然变得热门起来。大多数人上大学还是为了好找工作,这并不稀奇。挣钱不寒碜。老龄人口越来越多,对相关服务的需求自然也越来越大,这也算是银发经济的一种。

人口结构的变化对社会的冲击几乎涵盖每一个角落。从2024年初开始,一线城市的消费增速被二三线城市反超。2024年上半年,一线城市社零增速为负的0.5%,远低于全国平均值3.7%。今年这种趋势不仅没有缓解,反而更加明显。国家统计局数据显示,今年前五个月,社会消费品零售总额20.32万亿元,同比增长5%;其中,5月份单月4.13万亿元,同比增长6.4%。总体看起来都好了很多,但分地区看,分化越来越夸张。比如,重庆以四个月5385.43亿元的消费总额,首次超越上海,成为全国第一大消费城市。今年1-4月,一线城市与全国社零增速之差已经扩大到10%以上。理论上购买力最强的一线城市,现在成了拖后腿的。各路评论对此有很多解释,有人归咎于房价,有人认为储蓄太多,还有人认为一线城市消费倾向较基准偏离较多,修复也更慢。

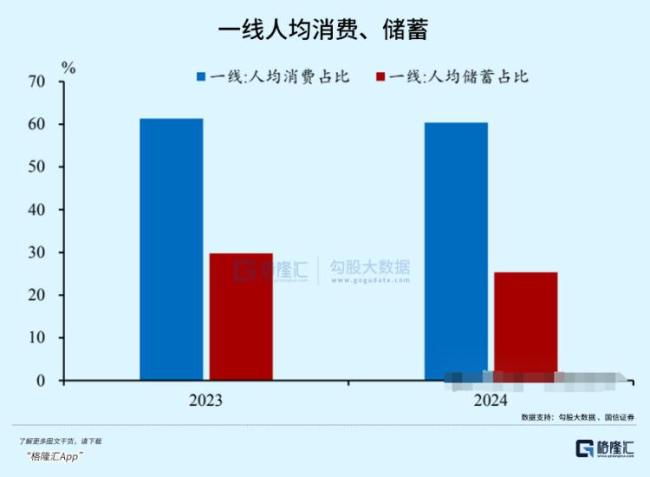

其实,既然是反常现象,不妨看另外两组反常的数据。第一,一线城市消费和储蓄双降。消费倾向回落,很多人理所当然认为是储蓄倾向提升的结果。但实际上,在消费拖后腿的同时,一线城市居民用于储蓄的比例也在下降。也就是说,并不是储蓄挤占了消费。由此可以得出结论:一线消费难看,只是单纯没钱而已。第二组反常数据更有意义。据东吴证券发布的调研显示,2010-2018年,我国20-29岁人口贡献了13.8%的消费增幅;2018-2022年,这一数字下滑至0.8%,几乎可以忽略不计。与此同时,未成年人和老年人的消费能力却在上升,尤其是60岁以上的老人,消费贡献从18.6%上升至27.3%。与其说是二三线城市的消费力比一线城市高,不如说是老年人的消费力比年轻人高。导致一线城市消费拖全国后腿的重要因素,或许是年轻人太多了。全国人口老龄化确实严峻,但一线城市的人口年轻化程度很高。数量庞大的年轻人给一线城市带来了巨大的活力和竞争力,但他们撑起的火车头带动了全国经济,自己却失去了消费能力,成了“拖后腿的”。这或许是在即将到来的老龄化社会中最现实的矛盾,酝酿出的恶果可能远远超出想象。

新冠疫情期间,海外互联网流行一句话:OK,Boomer!事情的起因是一位美国白人老头在Tik Tok上发表了一段演讲,批评千禧一代和Z世代幼稚、永远不想长大。这句话被看作是Z世代对站着说话不腰疼的老一辈人的群体反击。二战后婴儿潮中出生的一代人目前在61-79岁之间,他们可以说是人类历史上最幸运的一批人,积累了大量财富,几乎没有遇到过挫折。但这些时代的馈赠却被很多人认为是自己努力得来的,大部分人完全不想回馈社会和下一辈,只想把一切带进棺材里。这种不可调和的矛盾在美国年轻人中引起了负面情绪,甚至有些人把新冠病毒称为boomer remover,认为这对美国社会是一剂刮骨疗伤的良方。新世代的人并非单纯的“恨老”,大概率只是厌恶富裕而自大的老人。奋斗十几年,却达不到别人起点,还要被嘲讽,这样的负面情绪一旦出现就很难收回去了。这种现象在被“孝文化”绑架的中日韩表现得更为夸张。在日本,长年以来就有大量人抱怨上一代人享受了30年的繁荣,老后还有丰厚的退休金,新生代在萧条中成长,却被上一代骂成废柴一代。类似的恶性事件可能会快速蔓延到我们这边,适可而止吧。

大家肯定都见过这样的场景:早上出门上班,广场上已经堆满了打太极、下棋的老人,穿着体面清爽、谈吐不凡。这些老人大多都是公务机关退下来的,退休金至少一万,浑身有劲,六十多岁有四十岁的精神头。挤进地铁后,对比更加明显。整个车厢里坐满了叽叽喳喳的老阿姨,要么约着去爬山,要么送孙子去上学;在角落站着的年轻人,要么盯着手机发呆,要么闭眼假寐。整个白天,整个城市,随处都是暮气沉沉的年轻人和朝气蓬勃的老年人。与此相对的是,在工地上、工厂门口,许多老头特意把头发染成黑色,逢人就说自己不到60岁,只为得到一个搬砖的机会。人的悲喜,从不相通。