这些创新高地正在拔地而起 科创建设热潮涌动

2025年是“十四五”规划收官之年,站在历史节点回望,“十四五”规划纲要提出部署建设“重大科技创新平台”,指出要建设北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥综合性国家科学中心,支持有条件的地方建设区域科技创新中心。从太空俯瞰,卫星捕捉到科学高地正在加速崛起。

在北京市怀柔区,2016年9月国务院印发《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》,提出统筹规划建设中关村科学城、怀柔科学城和未来科技城。2017年,北京怀柔综合性国家科学中心建设方案获批。如今,经过近十年的发展,怀柔科学城已从最初的规划逐步发展为国家重大科技基础设施密度最高的地区之一。高能同步辐射光源(HEPS)作为核心设施,建成后将是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一。

上海市浦东新区的张江科学城前身为张江高科技园区,1992年7月正式开园。经过30多年发展,张江科学城目前建有2个国家实验室和基地、9个大科学设施、20多个国家级和上海市级研发机构及100多个孵化器,夯实了创新创业的基础。作为上海科创中心建设的核心承载区,张江科学城从最初的17平方公里扩展到如今的220平方公里,正向国际一流的科学城迈进。

深圳市光明区的光明科学城建设规划总面积达99平方公里,作为深圳综合性国家科学中心的核心承载区,重点布局大科学装置集群、科教融合集群、科技创新集群。深圳理工大学主校区坐落在光明科学城科教融合集群区,于2024年5月获批设立,定位为新型研究型大学,依托中国科学院深圳先进技术研究院的优质资源,着重开展基础性、前沿科学技术研究,并致力于培养拔尖创新人才。

安徽省合肥市的未来大科学城,规划总面积约19.2平方公里,是合肥综合性国家科学中心的重要一极。依托中国科学技术大学、中国科学院合肥物质科学研究院等科研力量,聚焦量子信息、聚变能源、深空探测三大科创引领高地,建设以“夸父”(聚变堆主机关键系统综合研究设施)与BEST(紧凑型聚变能实验装置)等大科学装置为代表的“国之重器”。

四川省成都市的西部(成都)科学城内实验室集群也在迅速发展。西部科学城采用“一城多园”模式合作共建,涵盖西部(成都)科学城、西部(重庆)科学城、重庆两江协同创新区、中国(绵阳)科技城等创新资源集聚载体。西部(成都)科学城目前已布局6个大科学装置,其中电磁驱动聚变、跨尺度矢量光场2个纳入国家“十四五”规划重大科技基础设施布局。该科学城聚焦电子信息、生物医药、数字经济三大主导产业,深入实施产业“建圈强链”,已成为全市高质量发展的动力引擎和重要增长极。

相关文章

李佳薇《天后》真声顶高音开口跪 技术派的自我救赎

《歌手》第八期单依纯排名第三 激烈竞演引关注

抗洪救援人员撤离 百姓自发送别 感恩之心温暖送行

《歌手》李佳薇揭榜成功 者来女淘汰 火星电台乐队同遭淘汰

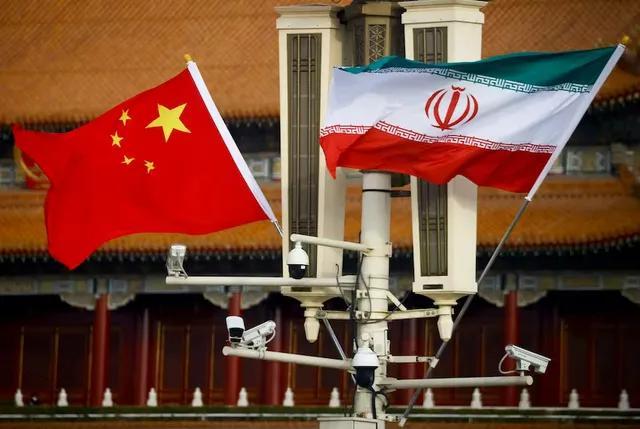

伊朗将大量购歼-10CE?评论员解读 提升空军实力迫在眉睫

车主回应付费寻找被冲走的货车:愿意酬谢,找回来维修下还能用

女子患糖尿病双腿肿成大象腿 多因素导致严重肿胀

六旬老人患罕见Q热高烧半个多月 捡垃圾习惯成病因

职业伴郎真的能月入过万?新兴职业悄然兴起

老人年近七旬手脚还在长大 罕见疾病信号

铅中毒幼儿家长质疑幼儿园检测结果 跨省求医寻真相

夏日黄河边兴起晒背热 专家支招 科学晒背指南

学者:大而美法案是全球经济的震荡弹 财政与税收改革规模空前

儿子704分考上清华大学 父亲发声 开启公益回馈社会

石家庄一星级酒店“外摆”火出圈 烟火气中生意火爆

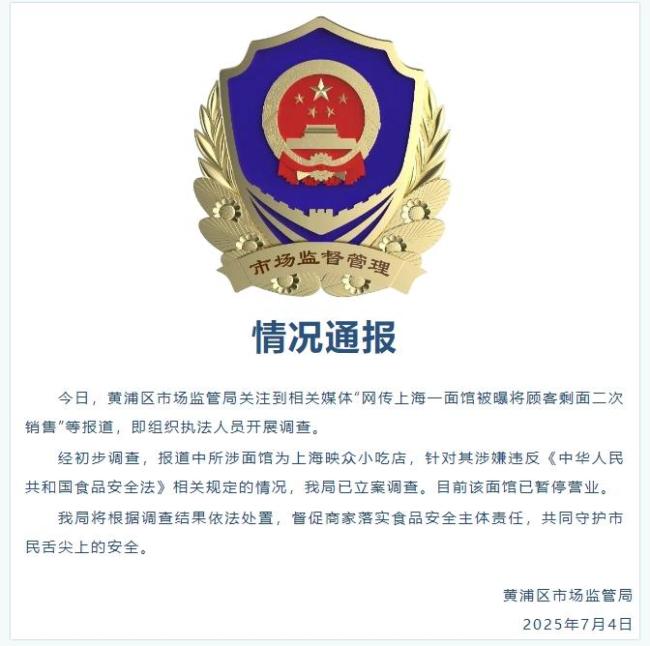

面馆将客人剩面二次上桌 顾客怒怼 涉事店铺已暂停营业

成都暴雨一地库成瀑布 物业回应 紧急抽水作业中

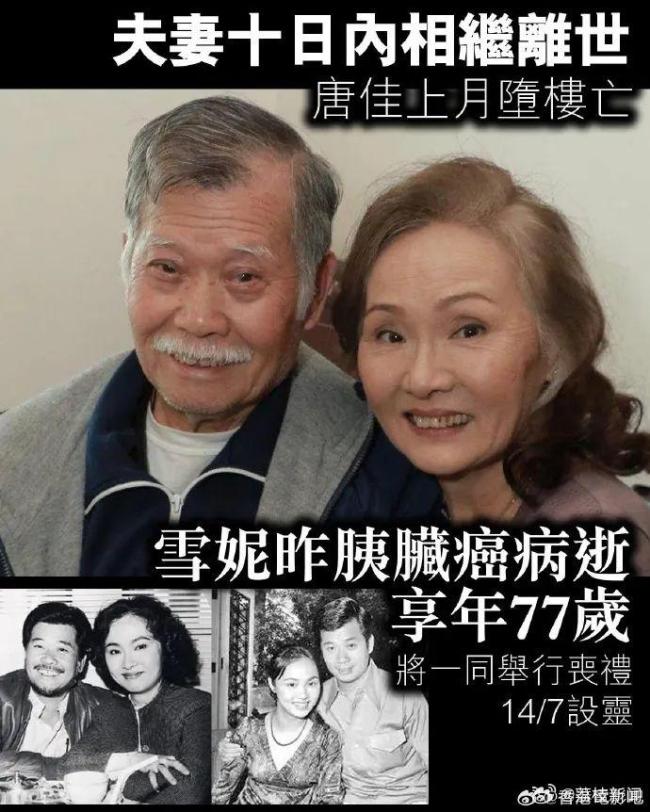

香港演员雪妮病逝 丈夫唐佳上月坠亡 影坛伉俪相继离世

艾莉西亚像顶配版者来女 双声碰撞闪耀舞台

博主:《朱雀堂》剧情悬疑度不足 背景宏大却难掩叙事短板

- 经济学家林采宜:美国用关税壁垒搞得垮我们吗?两败俱伤无赢家

- 广东试点解决住院患者陪护难 智慧系统助力互联互通

- 中国女篮集训名单:李月汝领衔张子宇首次入选 新星闪耀未来可期

- 维护国家安全人人不能缺席 共筑安全防线

- 三河回应禁色令赔偿:哪些人该为此事负责?

- 高中男教师被举报与女学生发生关系:两情相悦还是违法犯罪?

- 沪上阿姨拟实施H股全流通计划 不超过35255992股转为H股

- 欧洲科技巨头CEO:别学美国AI砸大钱 质疑数据中心建设必要性

- 美越达成贸易协议对中企有何影响 转口贸易受冲击

- 博主:美暂停对乌部分军援 欧洲慌了 北约成员国措手不及

- 俄正式承认阿富汗临时政府意味什么 中俄表态支持

- 税务严打骗享小微企业所得税优惠 违规手段曝光