去年有幸读到《金榜题名之后:大学生出路分化之谜》这本书,感悟良久。我对困扰自己多年关于个人求学、成长、发展的迷途似乎有了清晰的认知。如果当年求学的时候,看到这本书,或许会少走一些弯路吧。

这次借着做“聪爸伴学”媒体号的契机,我重读了这本书,在此帮大家梳理一下本书的观点,希望更多即将踏入大学校园的高中毕业生、大一大二的在校生能够看到,读懂它才能更好地融入大学生活、更好地掌控自己的人生!

一、问题提出与洞察

本书的作者郑雅君是一位90后,出生于甘肃张掖。作者结合自己在上海复旦大学的求学经历,观察到一个显见却难解的现象:为什么社会出身劣势的学生即使进入了最好的大学,却仍然在毕业出路与生涯前景上劣势明显?

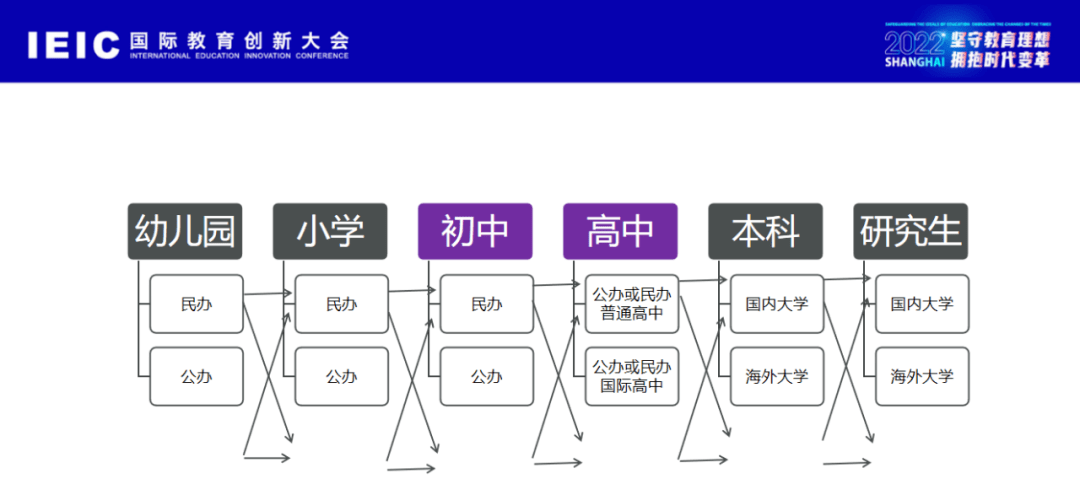

曾经大家以为:只要努力考上一所重点大学,就可以挣脱原生家庭的限制、迈入阶层向上流动的光明未来。许多老师和家长告诉学生:“考上大学之后就‘解放’了”。但事实是,寒门学子(通常都是第一代大学生:“first generation college students”,指父母都没上过大学的大学生)冲破壁垒考入名校虽然是一个众望所归的胜利,却更是另一个激烈角逐的开始。

在当前“双向选择、自主择业”的政策背景下,“上大学”已不再是一个无差别的“传送带”。来自低阶层家庭的“小镇做题家”除了在家庭经济能力、关系网络、智力支持等方面存在劣势,更重要的是存在一种更为隐蔽的文化障碍。即不具备精英大学中被默认掌握的文化知识(cultural knowledge)和文化技能(cultural competence),从而不利于较低阶层大学生获取向上流动的机会,也不利于他们获得自我认同和对自身出路的满意感。

二、两类学习模式总结

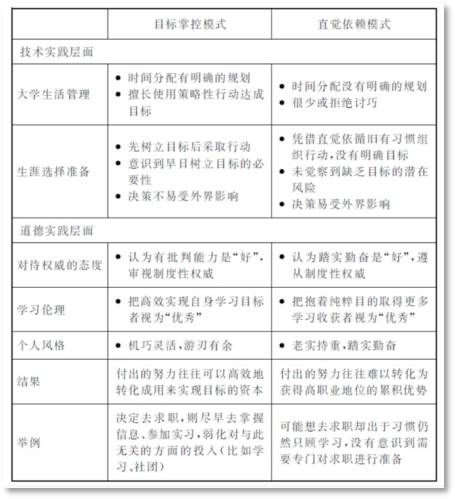

作者基于国内两所著名大学(清华大学&复旦大学)62名毕业班学生的深度跟踪式访谈,提出了两种“上大学”实践模式——“目标掌控模式”和“直觉依赖模式”。

“目标掌控模式”的大学生好比手持迷宫地图,早已提前做好了规划,一切都是按图索骥。这类学生往往来自于优势背景家庭,比如:高知、公务员、企业家等。他们了解大学和职场中的制度和规则,能有条不紊地组织大学生活,由于较早地树立了生涯目标(出国留学、国内保研/考研、就业、选调生等),他们能够合理分配自己的时间和精力,并懂得如何将大学期间的履历和成果高效转化为下一步生涯目标的资本。

“直觉依赖模式”的大学生则从未见过迷宫地图,更谈不上提前规划,只能在迷宫里碰运气了。这类学生往往来自于劣势背景家庭,他们沿袭了高中阶段刷题拿高分的学习成长模式,在陌生的大学场域中难以自我定位,从而无意识地陷入无目标状态(目标失焦),主要倚靠直觉和旧有习惯来组织大学生活,常常在浑然不觉之中错失利用名校资源为职业前景铺路的良机。比如:快毕业时还没有明确的职业目标,只能被动地选择一个自己够得着的职业,或者通过推研或考研来延缓就业。

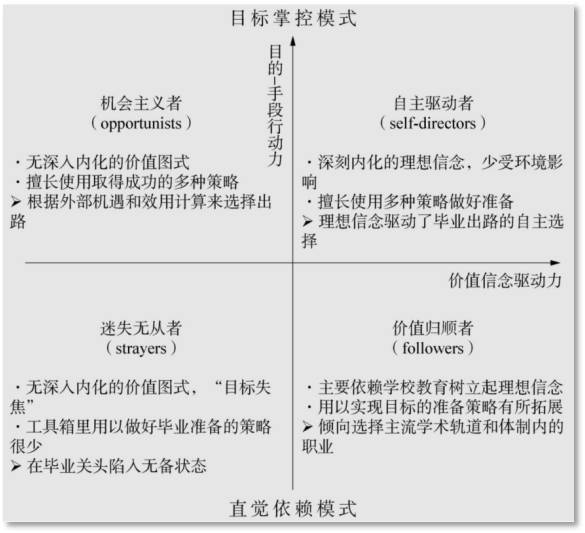

作者根据价值信念驱动力的不同,又将“目标掌控模式”分为“机会主义者”和“自主驱动者”,将“直觉依赖模式”分为“迷失无从者”和“价值归顺者”。以下是四种细分类型的特征(详见第5章):

三、寒门学子如何突围

聪爸注:古人常说“寒门出贵子”,这里“寒门”指有钱而没有权势的庶族。可见如果用古人的标准,穷苦出生的孩子连“寒门”都算不上。“寒门”现指家境贫寒,或者阶层地位低微的家庭。

能进入名校的寒门学子,都是通过基础教育严格选拔的人中龙凤,其能力势必不会差。人们期望他们家庭背景方面的劣势能够为优质高等教育所补足。学子自身要学会如何突破文化障碍。这里本书作者给出了几点建议:

1、转变对自己处境的认知。要意识到自己所经历的困境并非自身能力或性格缺陷所引起的,而是有规律可循的社会事实,无需任何心理负担。

2、走出舒适区,挑战习以为常的观念和生活方式,辩证地接受那些总是不假思索就拒绝的观念和事物

3、对新场域文化及“游戏规则”的广泛了解和学习。拥抱新社交圈子和场域文化的同时,衔接好旧有的社交关系和原本的自我认识,缓解习性的裂化带来的撕裂感

4、试着去欣赏自己的原生文化,并意识到和发挥好自己的文化身份和过渡经历带来的独特优势

四、对基础教育的启示

虽然本书是对大学生的学习生活指南,但大学学习模式的差别早在基础教育阶段就埋下了种子。聪爸认为,对于目前尚处在中小学阶段的孩子来说,仍然有一些借鉴意义。

家庭背景主要体现在:社会经济地位、人脉资源、学问见识等。我们无法改变孩子的出身,也不用夸大家庭层级对孩子未来的影响。但我们可以努力做到以下几点:

1、让孩子保持学业领先,但放下对成绩、排名的执念

将学习成绩保持在一定水平是必要的,这样能达到一些人才选拔标准。但如果唯成绩论,只要求成绩不断领先,就会给孩子树立不好的价值取向,沦为考试机器。

2、让孩子变得“有趣”、“有魅力”

帮助孩子开阔视野(多旅游、多阅读、多体验生活),多发展个人爱好,培养乐观豁达的性格,有伙伴和朋友。这样的孩子在哪里都能快速适应和融入。

3、培养孩子的目标感

从小目标感强的人就不容易迷失,知道自己是谁,想要什么。无论以后继续求学,还是职场发展都会有很好的方向感,这是一个从小就要培养的素质。

五、后记

1、本书核心章节(二、三、四)为作者在复旦大学研究生阶段的毕业论文,因其学术性和科研水平造诣较高,有一些专业术语,阅读时稍显晦涩。不会像畅销书那般平铺直叙,那般丝滑。对于关注个人成长、关心孩子教育发展的朋友来说,值得入手一本。

2、同题材的好书推荐如下:

² 程猛:《“读书的料”及其文化生产:当代农家子弟成长叙事研究》2018.12.1

² 林小英:《县中的孩子:中国县域教育生态》2023.7.1

² 劳伦·A.里韦拉(著),江涛、李敏(译)《出身:不平等的选拔与精英的自我复制》2019.6.1

² 黄灯:《我的二本学生》2020.1.1

如果诸位看官有兴趣,我再择期读完后说给大家听!

参考资料:

1、郑雅君:《金榜题名之后:大学生出路分化之谜》2023.1