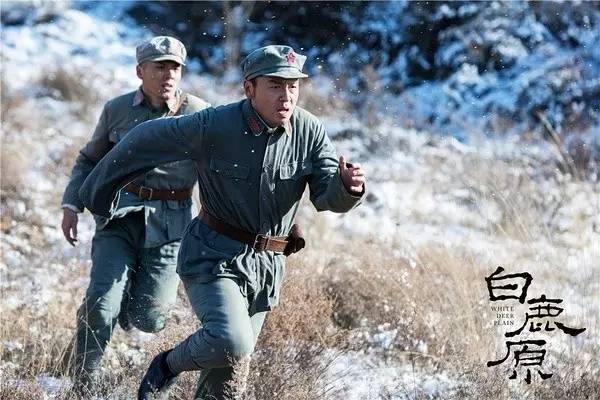

昨晚,改编自史诗级巨著、投资高达2.3亿、刚刚播了一集的《白鹿原》被紧急叫停!

网上瞬间猜测声四起,不少人表示,是该剧因“政治敏感”,在审查上出现了问题。

看来,没有最高检来撑腰,中国的影视界是不可能再出现“人民的名义”了。

文 | 于华东

昨晚(4月17日),《白鹿原》竟然被紧急停播!

4月16日,电视剧《白鹿原》首播,因为是周末,所以只播出了一集,不曾想,原定次日继续播出的安徽卫视和江苏卫视均停播《白鹿原》,安徽卫视垫档播出《耳畔中国》、江苏卫视以电影《港囧》垫档,未来能否继续播出还不确定。

据悉,吴奇隆主演的《繁星四月》已确定于今晚接档《白鹿原》,江苏卫视播出。

网上瞬间猜测声四起,不少人表示,是该剧因“政治敏感”,在审查上出现了问题。看来,没有最高检来撑腰,中国的影视界是不可能再出现“人民的名义”了。以后影视剧的“尺度”还是要谨慎把握,否则就算过审了,也有可能在被撤下,导致亏损!

刚播一集就被叫停,2.3亿成本的《白鹿原》或遭巨亏

《白鹿原》刚被播一集就被紧急叫停,究竟缘由何处?

澎湃新闻记者询问《白鹿原》总发行人高金玺,对方回应称:“没事儿,敬请期待。”当记者进一步询问时,对方再次表示:“没事儿,等我消息。”

搜狐娱乐记者第一时间联系了该剧的出品人赵安,他对此回应称:“实话我还不太清楚,”在记者追问他是否还未得到消息时,他回应:“我只能给你说到这里了。”随机仓促挂断电话。

同时,凤凰娱乐记者询问安徽卫视工作人员,对方表示也一脸懵,具体原因暂时不知也在等通知。

而安徽卫视相关人员也表示正为此“头疼”、“心急”,“我这边也在等台里通知。这部剧不会让我们失望的。”

网上瞬间猜测声四起,不少人表示,是该剧因“政治敏感”,在审查上出现了问题。

《白鹿原》的小说原著曾获得中国第四届茅盾文学奖。此次改编的电视剧是一部20世纪初渭河平原50年变迁史。特殊的背景,浓厚的关中风情,土地革命、抗日战争、解放战争,古老的土地,上演了一幕幕惊心动魄的画面。大革命洪流不息,日寇入侵危机四伏,三年内战社会动荡,白鹿原风云变幻,古老的土地在阵痛中颤栗,但是中华民族的根脉必定在洗礼中承传,变革要对旧体制和生产方式重新改写,迎来明媚的阳光……

据了解,被停播的电视剧《白鹿原》本身立项就十分坎坷,历经2000年到2010年整整10年,其之前的电影立项更是长达12年,当时上级明确指示不能拍。

《羊城晚报》曾报道,“时任广电部的一位副部长有过指示《废都》和《白鹿原》揭示的主题没有积极意义,更不宜拍成影视片,变成画面展示给观众。”

搜狐记者联系了《白鹿原》导演刘进,他似乎也未得到停播的消息,但如果停播是真的,他对此的解释是“因为它是一个有魔力的剧,所以什么都有可能吧”。

《数娱梦工厂》报道,《白鹿原》小说在《当代》杂志发表之前,时任《当代》杂志编委、编辑部副主任常振家当时看稿时主要担心的问题有两点,一方面小说中对性描写有大胆的突破,另一方面作品中朱先生关于国共两党的政治斗争“翻鏊子”的说法及有关描写容易引起误读,甚至使人联想到作品的政治历史倾向。

看来,没有最高检来撑腰,中国的影视界是不可能再出现“人民的名义”了。如果《白鹿原》不能复播,那么这部剧斥资2.3亿的好剧,将面临巨大亏损。

《人民的名义》过审,《白鹿原》却遭急停:个例或是“政治诉求”,“尺度”并没有放宽

当我们还在称赞《人民的名义》可以过审的时候,《白鹿原》却被紧急叫停,这未免有些讽刺。

所以,当我们称赞《人民的名义》的尺度取得空前突破的时候,也不免感慨,这些年被“尺度”压抑的观众实在太可怜了。看着这些因为《人民的名义》而“大惊小怪”的观众,用一句歌词来形容就是——狂欢是一群人的孤单。

要知道,早在2005年,美国观众就可以看到“反政府”电影《V字仇杀队》。该电影一度因为过于敏感在内地被禁。直至2012年12月14日晚,CCTV-6破天荒地播出播出了这部电影。当时在央视看到这部电影的观众,其兴奋程度完全不亚于现在看到《人民的名义》。

“人民不应该害怕政府,政府应该害怕人民”

“艺术家用谎言道出真相,政客用谎言掩盖真相”

“这个国家需要的不是一栋建筑,它需要希望”

“人民不应该害怕政府,政府应该害怕人民”

“艺术家用谎言道出真相,政客用谎言掩盖真相”

“这个国家需要的不是一栋建筑,它需要希望”

《V字仇杀队》大概的意思是,在一个虚构的未来世界里,国家被独裁专政统治,政府不说实话,媒体又被政府控制,人民没有任何民主和自由。这时候一个叫V的人出现,煽动起义,人民重新获得自由与民主。

已经习惯片子被禁的中国民众一下子得到了官方版本的未删减“禁片”,难免就会产生别样的情怀。

值得注意的是,《V字仇杀队》登录CCTV-6的2012年,恰巧是新领导上任的那年。

当时,就有网友提出,这或许是国内影视产业要放宽限制的信号?但是,5年过去了,尽管审查的确有所放宽,但是并没有取得真正实质性的进展。广电总局的审查标准依然没有透明,非常模糊。

与《白鹿原》一样,当时在《武媚娘传奇》的时候,广电总局就搞了个乌龙。都过审了,开播了几集之后,又让人家拿回去剪胸。让不让播,全看心情。

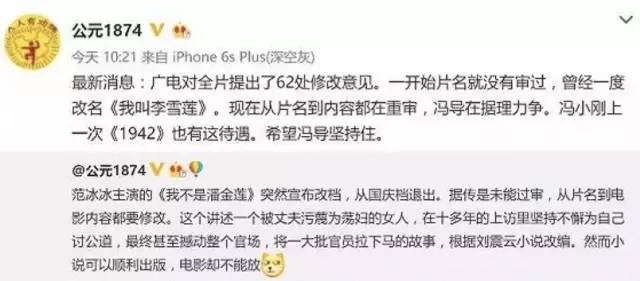

涉及到政治,广电总局则更加紧张。去年电影《我不是潘金莲》的上映之路也是极其坎坷。在距离其原定上映日期9月30日仅剩11天的时候,《我不是潘金莲》突然宣布改档,延期49天上映,业内纷纷猜测是审查出了问题。有消息称,广电对全片提出了62处修改意见。

到了《人民的名义》,更是一路辛酸。尽管是最高检钦定的项目,但反腐题材的敏感性依然遭到了投资方的迟疑,并且有多家毁约,高达50家投资方“逃跑”,果不其然,最后过审也是及其困难。

尽管最后也过审了,但是对于其他想拍“大尺度”反腐剧的影视人员来说,这也未必是个多大的利好消息。《人民的名义》的播出很有可能跟《V字仇杀队》登录CCTV-6一样,只是个例。

《三表龙门阵》写道:“在中国,开禁影视剧是争取民心的一条捷径。以前资本主义的电影,领导是关起门来自己看,譬如毛泽东一度喜欢看香港电影,看到李小龙打外国人打得起劲,一边看一边鼓掌:「功夫好!打得好!」长者也关起门来看了一部叫《泰坦尼克号》的电影,他对该片做出了很高的评价:「你们绝不要以为资本主义国家就没思想教育。」「泰坦尼克号讲到了财富与爱情、富人与穷人的关系,生动地表现了人们在面对灾难时的反应。」东风满眼春,至今思长者,中央领导的高度肯定,让这部辗转世界三个月的大片终于有机会让国人一饱眼福。

《人民的名义》一路绿灯,也让人嗅到了除了最高检的鼎力资助之外,还有更上峰的力量加持。好评如潮的社会舆论似乎也验证了「这步棋下的妙」,呼应了当下的高压反腐态势,民心所向,上之乐见。”

一时的松动还说明不了什么问题,鉴于并不久远的历史教训,请保持谨慎的乐观。

审查标准模糊,让每个中国导演都面临着巨大折磨

审查毋庸置疑。但是中国影视产业的审查一直缺乏明确的界定标准,这往往造成影视剧都过审了,却还要被临时换掉的尴尬。

一起拍电影在采访《十宗罪》编剧杨哲时,他就曾表达了类似的困惑。

《十宗罪》原著蜘蛛曾经想要把小说改编为电视剧。当时他写了十四页的剧本送去电视台,电视台给了七页的意见。大家都默认了,在中国的体制下,《十宗罪》几乎是一个碰不得的题材。

在蜘蛛之后,又有数个团队想把《十宗罪》影视化,但最终都没有做下去。

小说《十宗罪》的成功之处,除了悬疑感和重口味,还揭露了社会的黑暗面、底层小人物的挣扎,但后两者在审批体制内难以触及。没法写杀贪官,甚至没法写杀城管。在这种现实都市题材的故事里,有诸多需要避讳的东西。

编剧杨哲苦笑说道“你就看吧,所有国产探案剧里,警察、军人、医生、老师都不能是坏人,但其实,这些人恰好都是各国犯罪片中经常出现的坏人角色。在中国的审批体制内,你可以写谁是坏人呢?大抵上坏蛋只能是白领或者艺术家,也就这两类人怎么抹黑都行。”

杨哲的编剧组,面临最大的麻烦在于,总局并没有明文的规定。这些规则都是编剧编写的过程中,找专业人士一步步询问,最后摸索出来的经验。甚至他们都无法从先例上找到界限。

对于《白鹿原》被紧急叫停,杨哲也在朋友圈表示:“中国没文化怪不得小鲜肉,这是个只能出来小鲜肉的时代。”

冯小刚也曾在中国电影导演表彰大会上,罕见地激动落泪,难掩话里有话。

“这20年,正好赶上中国电影翻天覆地的一个20年。导演们在这20年中,内心都非常挣扎。过去,是在电影厂做导演,电影学院分到电影厂,国家给钱拍电影。这20年,东奔西走,四处磕头求人,喝大酒,找钱。这20年,又要满足观众的需要,市场的需要,又要满足自己内心的需要,非常挣扎。

这20年每个中国导演都面临着一个巨大的折磨,这个折磨就是审查。举个具体的例子,一个导演写一个剧本,请编剧来,挖空心思、绞尽脑汁去想一句有意思的台词,想一个非常好的细节,把故事放在非常站得住脚的、和我们命运相关的大背景里,但这个背景需要给虚了,不能提,它就只能变成一个形式范。

然后说,这词你得改了,这词你不能说。有时候,也许对一个细节、一句台词的意见是有道理的,但是还有很多时候,你拿到那个意见,令人啼笑皆非、匪夷所思。

当一个导演,坐在电脑前,写一个你觉得特别有意思的段落的时候,你的那种心情,和你明明知道这样好,但是你还要坐在电脑前,把它往不好了改的时候,所有的这些导演都受过这些折磨。好莱坞导演受这折磨吗?

当你在剪片子的时候,反复地去剪,反复地去弄,都是为了把片子弄得更好,现在为了能够通过,要把它剪得不好了。但这20年大家怎么还就坚持下来了呢?能够把中国电影推动到今天这么的繁荣?我觉得只有一个理由,那就是这帮傻子太爱电影了!太迷恋电影了!电影的魅力太大了!”

冯小刚:这帮傻子太爱电影了!

但是,换个角度想,“中国特色”的限制不仅在于“有关部门”,同时也植根于每个普通人的灵魂深处。

观众自己喜欢的剧被下架,被“剪胸”,就去找广电总局的麻烦,自己不想看到的剧在播,又想求助广电总局把它拿掉。这跟“仇富”心理又有什么区别?

比如,豆瓣上就有网友煽动吃瓜群众向广电举报电视剧《孤芳不自赏》,还希望两主演“禁演两年”。

放开审查尺度,现实意义才是影视作品的最大价值

“中国没文化怪不得小鲜肉,这是个只能出来小鲜肉的时代。”这种现象不仅限于电视剧,同样也是中国电影的悲哀。

自2016年中国电影市场迎来拐点,票房陷入疲软以来,对于国产电影粗制滥造的吐槽不绝于耳。

除去很多人的投机心理,也有很多导演、编剧、投资方,同样是受限制于审查,不得不只能拍媚俗的题材。

如今,把反面角色最高级别提高到了副国级,就引起了全民的狂欢,那如果中国版的《V字仇杀队》能够允许拍摄和上映,那观众的反应将会是怎样的空前。

广电总局严格把控电影的初衷,第一是把电影当做政府的喉舌,第二,是想对全民的意识形态进行引导和保护,生怕被美帝的价值观洗脑。

但很明显,是总局多虑了。

在当下,整个电影观众的平均年龄仅在21岁左右,电影已经不是政府宣传的工具了,而是全民娱乐的工具,不能再按照把控政府喉舌的姿态来管控。

我们应该有这种文化的自信和智慧,比如好莱坞向全世界输送老美的价值观,靠的不是美国政府的扶持,更不是美国政府的限制和管控,更多的还是市场自由的生命力。这比我们死板地去国外开个孔子学院的效果好多了。

除了进口片的限制,对于电影题材的审查,广电依然还有很多限制。

中国的电影审查很特殊,电影中只要设置了一个行业,那么这个行业就会有代表来审查,于是每个行业在电影中就都不能拍坏人,一拍坏人就被说成是以偏概全,“我们这个行业大部分都是好人”。于是,在电影中,老师不能有坏人,法官不能有坏人,医生不能有坏人,最后反面角色只能是无业游民。

开心麻花比较聪明的是,把“坏人”设定成了国民党。

开心麻花作为外行,之所以能把电影做起来,杀手锏不在于喜剧,而是讽刺。

《夏洛》本身就有讽刺性了,片中王老师的一句:“就在昨天,袁华同学得了全区作文比赛一等奖,作文题目是《我的区长父亲》。”也是很有趣的一点。

只是,《驴得水》的讽刺更为深刻和黑色。它讽刺教育“衣冠禽兽”的悲剧,它讽刺社会弄虚作假的黑暗,它讽刺官场上趋炎附势的腐败,更讽刺人性中最卑微的自己。

其实,对于创作者来说,表达自由相比其他政策的支持更为有效,韩国电影的历史,就证明了这一点。 目前,广电总局还停留在,一边卡死了艺术创作的自由性,用匪夷所思的标准来评审任何艺术的表达方式和形式,一边又说你们放心吧,我最终会保护你们的上座率。这只会使市场越来越畸形。

当下,中国影视的发展主要还是受限于这些影视审查机构,没有完善的分级制度,也没有明确的审查标准。《中国电影产业促进法》很多细则暂时还没有完善,希望其完善之后,对于电影,起到的不仅是限制管理的作用,更多的可以起到促进的作用。

尽管当下国产电影有很多粗制滥造,但是也不乏《驴得水》《我不是潘金莲》等优秀作品出现。一部优秀的影视作品,一定要反应现实问题,折射社会矛盾,拥有正视历史的勇气。正如《人民的名义》,如果把尺度放宽,一定会有更多优质的影视作品出现,中国的影视,甚至是整个文化市场,势必会更加繁荣。

【招聘】主编、记者【北京】

工资翻倍、送股份!详情

三大媒体矩阵

更加垂直,更多干货,信手拈来!

原创内容,转载请附上版权信息及作者署名

“一起拍电影”已入驻今日头条、百度百家、界面、一点资讯等渠道,覆盖娱乐产业核心人群

投稿、商务合作、加群,请后台回复“合作”

微信:15201655723

邮件:285295690@qq.com