大V:充电宝事故扯下电池技术遮羞布 行业危机持续发酵

充电宝事故扯下电池技术遮羞布 行业危机持续发酵!7月7日,据媒体报道,罗马仕充电宝在充电时发生爆炸,目击者称该型号并未被召回。而在前一天凌晨,罗马仕发布了停工停产放假通知。

这场由头部品牌及供应商引发的行业危机仍在持续。上个月,多所高校要求师生排查并停用罗马仕20000毫安充电宝。随后,罗马仕和安克创新发起相关产品召回计划,合计超过120万台。紧接着,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰或被召回型号的充电宝乘坐境内航班。

作为安全危机源头,上游电芯供应商安普瑞斯名下70多张电池与电芯3C认证证书被陆续标注为暂停或撤销状态。消费者人心惶惶,担心手中的充电宝成为行走的“炸弹”。这不仅是一场行业危机,还暴露了电量焦虑日益严重的大环境下,电池技术停滞不前的问题。移动充电宝非但没能解决问题,反而带来了新的隐患。

电量焦虑源于用户对线上消费、娱乐的依赖和生活工作压力下的“永不失联”需求。许多用户一旦手机电量低于某个数值,就急切寻找各种充电设备。移动充电宝行业正是在这种背景下诞生和发展起来的,但在手机使用时长增加的情况下,用户的电量焦虑并未减轻。

艾瑞咨询发布的报告显示,超过七成以上的手机用户倾向于在手机电量还剩10-30%时充电,且越来越多用户选择在电量超过20%时及时补给电力。国家统计局数据显示,互联网使用的居民每日平均时间为5小时37分钟,比2018年增加了近3小时。

智能手机电池续航能力跟不上用户用电需求的增长,尤其是AI技术的应用进一步加速了耗电速度。Hugging Face和卡内基梅隆大学的研究员发现,AI产生文字约需消耗0.042kWh,而生成图片则高达11.49kWh,相当于给957.5台智能手机充满电。如何平衡手机续航和AI功能之间的矛盾成了手机厂商亟待解决的问题。

除了手机,电动汽车、无人机、人形机器人等新物种也面临电量问题。人形机器人的续航能力普遍为2至6小时,存在巨大安全隐患。例如,宇树科技的Unitree机器人H1机型仅搭载0.815kWh锂电池,续航不足1小时。如果这些产品普及到生活场景,用户的电量焦虑将更加严重。

近年来,虽然移动电源、共享充电宝和快充技术缓解了部分电量焦虑,但电池技术的发展远远跟不上用户需求。以iPhone为例,从2013年的A7处理器到2023年的A17Pro,晶体管数量增长了19倍,但电池容量仅从1560mAh提升到3349mAh。安卓手机即使在新技术加持下,电池容量达到5500mAh,但仍难以满足长时间使用需求。手机电池寿命一般为2-3年,但用户换机周期延长至51个月,导致电池健康度下降,电量焦虑加剧。

电动汽车方面,尽管续航能力从200公里提升到1000公里,但续航虚标和气候环境影响使得实际续航大打折扣。固态电池虽有美好前景,但目前尚未实现规模化量产。充电宝技术核心仍围绕闪充或便携性,真实容量提升缓慢。锂电池能量密度已接近物理极限,改进主要集中在电极材料上,但效果有限。

此次安全事故的根本原因在于行业无序的价格战。近两年,移动充电宝价格不断下滑。一款“罗马仕20000mAh 22.5W快充充电宝”从2021年的129元降至2024年底的69元。优质电芯成本约为40至50元,当充电宝价格持续下滑,厂商利润受到影响,压力转嫁到供应商身上。据报道,涉事的电芯供应商安普瑞斯外包生产过程中违规替换了电池隔膜原材料,导致电池正负极隔膜失效风险,最终引发爆炸。

MMG发布的调研报告显示,2023年全球移动电源市场规模约为30.05亿美元,预计未来六年年复合增长率仅为1.3%。在市场触及增长天花板的情况下,厂商之间的竞争逐渐白热化,技术突破受阻,只能通过价格战来争夺市场份额。

两轮电动车和电动汽车领域也面临类似问题。两轮电动车长期围绕价格竞争,高端市场的锂电池电车价格也在下降。比亚迪进入二轮车市场后,锂电品牌纷纷降价。电动汽车价格战同样激烈,多家车企相继降价。价格战波及上游供应商,迫使他们降低成本,甚至偷工减料,从而引发更大的危机。

从价格战回归技术战迫在眉睫,这是解决电量需求增长和电池技术停滞之间矛盾的必要途径。然而,市场需求暴增让产业链上下游企业赚得盆满钵满,真正潜心研究电池技术的企业寥寥无几。新一轮电池变革需要多久才能实现,仍是未知数。

相关文章

北京桑拿天较往年提前十余天 高温高湿考验市民耐力

登机只需提前15分钟了 南航推出“极速一刻自在登机”服务

向鹏晋级WTT美国大满贯男单32强 激战四局胜出

《以法之名》把“刀刃向内”拍透了 检察侦查新视角

国少三场比赛收获信心看到差距 未来提升关键

博主:特朗普对乌军援政策反复无常 军援急转弯背后的算计

余承东回应开车睡觉:第一次进局子 澄清误会并表达愿景

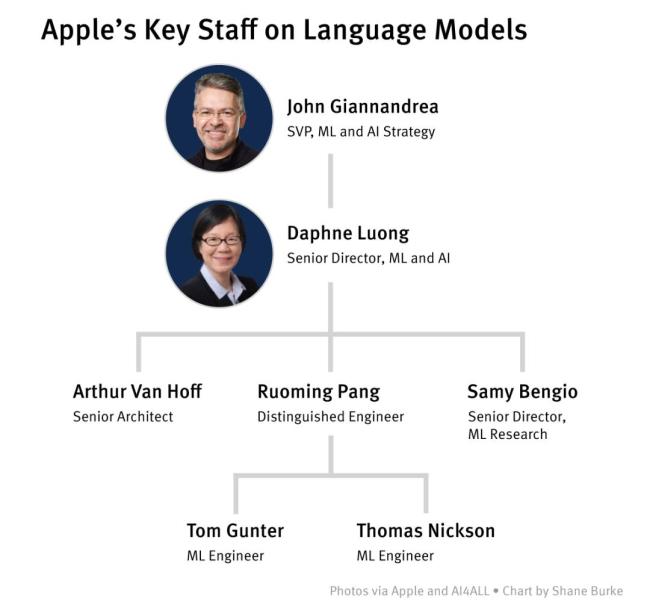

苹果基础模型团队负责人被Meta挖走 AI战略受挫

天太热 法国政坛激辩是否装空调!

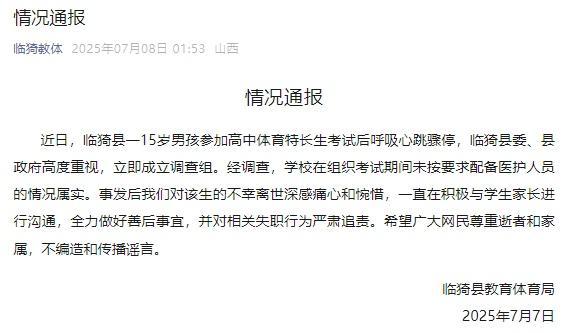

官方通报15岁男孩考试后离世 未配医护人员属实

女孩跳海捡手机溺水路人救人 1分钟抢回生命

2025年度电影总票房破300亿 国产片强势领跑

我使馆谈旅游团意大利被洗劫 警方已开具报失单助理赔

上海一超市6颗荔枝298元 限量供应引热议

中方回应外国船只挂五星红旗 坚持和平正义立场

幼童遭碾压身亡知情人发声 视线盲区悲剧

中方限制采购欧盟医疗器械影响多大 针对性较强

得州洪灾死伤惨重灾区市长含泪哭诉 预警缺失致悲剧

铅中毒离我们有多远?速查身边这些隐患

20岁贵州大三女生确认身亡 徒步遇险不幸坠崖

- “美团闪购”品牌正式发布,此前非餐即时零售日单量已超1800万 30分钟万物到家

- 24岁白血病女孩去世 曾因得病离婚 新婚两月确诊离世引发关注

- 定好闹钟!本周开始售票 五一火车票抢购攻略

- 石景山游乐园15日恢复开园 全面排查确保安全

- 上海部署碳达峰碳中和工作 推动绿色低碳转型

- 娜娜确诊白血病时刚新婚俩月 不幸离世引!

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势