理想血铅浓度应为零!这种纯粹的毒物,一超标就毁全身,从哪来的?

甘肃天水麦积区幼儿园血铅事件近日持续引发广泛关注。央视新闻7月3日报道,涉事幼儿园已被立案调查,后续消息显示,已有19名患儿被转送外地治疗,同时超过200份样本被送往甘肃省疾控中心复检。事件的发酵,也让“血铅超标”这一问题再次走入公众视野。

理想血铅浓度应为零

事实上,铅作为一种广泛存在的重金属污染物,早已被世界卫生组织列为“全球儿童健康的头号威胁”。联合国儿童基金会发布的一项全球报告指出,因铅暴露而引发的健康危害,已导致全球每年超过90万人死亡。

纯粹的神经毒物,理想摄入量应为“零”

在医学界,铅被视为一种彻头彻尾的神经毒素。它在人体内没有任何必要的生理作用,最安全的血铅浓度,只有“零”这个答案。

我国现行标准对血铅浓度的划分是这样的:低于100微克/升视为正常;100-199微克/升为高铅血症;200-249微克/升属于轻度铅中毒;250-449微克/升为中度铅中毒;超过450微克/升即为重度中毒。然而,针对儿童,医学界的共识远比标准更严苛——血铅水平应力争低于20微克/升。

铅的危害绝不仅仅是指标数字的升高,它对儿童成长的威胁几乎是不可逆的。一旦发生中毒,可能会对神经系统、认知功能、肝肾功能等多方面造成持久损伤。研究显示,儿童血铅每升高10微克/升,智商可能下降0.25至0.5分;若血铅升高100微克/升,身高可能比同龄孩子矮1厘米。这种“悄无声息”的隐患,比很多人想象的要严重得多。

儿童为何更容易中招?

全球约1/3的儿童正面临铅中毒的风险。联合国儿童基金会数据显示,全球已有8亿儿童的血铅水平达到或超过5微克/分升警戒线,中国血铅超标儿童也高达3123万人。

为何铅对儿童伤害如此之大?主要原因在于儿童的生理特征。首先,儿童的血脑屏障尚未发育成熟,铅极易穿透屏障进入大脑,损伤神经系统。其次,儿童常有频繁的手口动作,容易摄入含铅物质。更关键的是,儿童消化道对铅的吸收率明显高于成人,但排铅能力却较弱,导致体内铅含量容易积聚,从而引发中毒。

血铅超标,潜伏的“铅源”在哪儿?

许多人以为铅中毒主要来自污染食物,但实际上,更多“隐形威胁”来自生活细节。

世卫组织估算,儿童血铅的主要来源中,室内外尘土和食物几乎平分秋色,分别占45%和47%,饮水占6%,空气约占1%。然而,日常生活中容易被忽视的“铅陷阱”远不止此。

专家指出,锡箔、锡壶、红丹粉、黄丹粉等民间常见物品中,潜藏着大量铅风险。例如,祭祀燃烧锡箔会释放含铅烟尘,儿童接触后可致中毒;部分地区居民仍使用锡壶盛放黄酒或料酒,烹饪时的高温会析出铅,污染食物。此外,有些地方仍保留用红丹粉、黄丹粉为婴儿处理尿布疹、皮炎的习俗,孩子在无意中摄入铅粉,铅通过消化道吸收入体内,极易造成重度中毒。

而更令人警惕的,是那些被误信为“灵验”的偏方。一些民间疗法中,铅化物因具消炎、止痉等效果,被用于治疗皮肤炎症、口腔溃疡、哮喘、胃炎甚至抽动症,这类偏方对儿童尤具致命威胁。医生建议,凡是接触过此类偏方的儿童,都应尽早检查血铅水平。

此外,一些食物也可能成为隐患,例如老式爆米花机制作的爆米花、含铅超标的皮蛋、罐头、喷洒过杀虫剂的水果等,尤其是“散装罐头”“三无罐头”风险最高。

不过,对于此次甘肃案件,食品安全专家云无心特别提醒,家长不能仅盯着食物。因为儿童最常见的铅来源并非食物,而是“手口途径”。儿童日常接触的玩具、文具、餐具、家具等,若使用含铅颜料,极易成为铅中毒元凶。“相比食物,涉事幼儿园内部的玩具、墙面油漆、餐具、课桌等用品,其铅含量更值得高度警惕。”他强调,封存涉事食品的同时,也应对幼儿园所有接触物品开展全面铅含量检测。

血铅超标,不容忽视的健康隐患

儿童血铅中毒事件,再次警示社会:铅中毒的安全阈值,永远是“零”。铅毒性无声却凶猛,预防永远重于治疗。国家、社会、家庭层面都应时刻警醒,从根源上杜绝铅污染,守护儿童健康。孩子的成长,不该被看不见的“隐形毒物”所拖累。

相关文章

四川阿坝一车辆发生车祸 已致2死5人失联

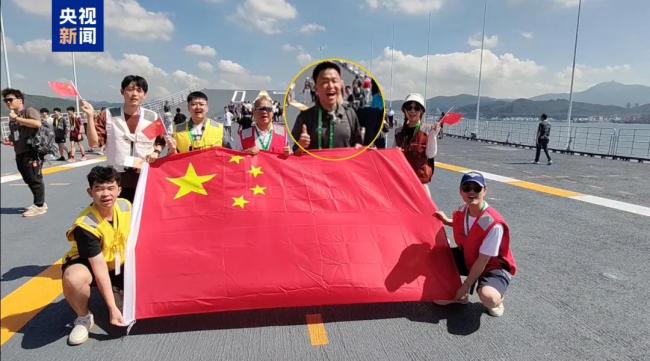

霍启刚夫妇一同参观山东舰 感受国之重器魅力

34岁男子户外作业热到全身抽筋,高温警钟敲响:中暑不止户外才危险

专家谈推进全国统一大市场建设 啃“硬骨头”攻坚阶段

哈利伯顿已确认无缘下赛季 跟腱手术后恢复中

20岁女孩称被绑架家人已转账超20万 疑陷缅甸诈骗集团

东中部枢纽之争或再起 航空物流竞争加剧

女出纳6年挪用1700万公司险破产 信任危机引爆财务黑洞

为什么日本不能彻底反省战争罪责? 殖民现代性的悖论

学费通胀潮起:当经济周期成为寒门学子的“隐形账单” 教育公平面临挑战

律师称打死金毛者或面临刑责 需查明是否超防卫限度

4人金店洗钱十分钟买15.9万黄金 快买快卖洗白资金

沈阳养狗新规是保护还是过度管制?

林高远爆冷出局 WTT大满贯大冷!!

歌手戴燕妮遇抢劫:巴黎行惊魂未定

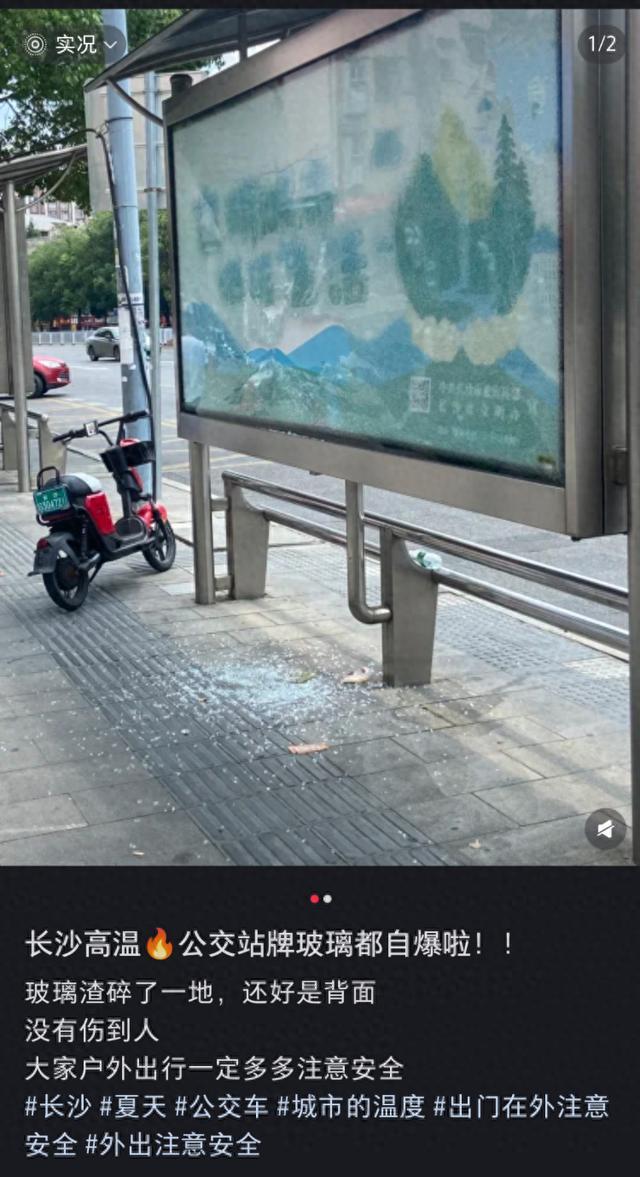

长沙公交候车亭玻璃热爆了 高温引发自爆现象

刘建宏:三流0-3输给一流很正常 差距明显暴露问题

北京22家博物馆暑期错峰或取消闭馆 延时开放服务启动

比亚迪将迎最大规模智驾OTA 天神之眼保有量超百万

上半年,北京新增停车位4.2万个 多措并举缓解停车难

- 早上运动 VS 晚上运动,哪个时间减肥最快、最有效? 早晨锻炼更佳

- 陈若琳透露全红婵每天训练8小时,光是207C就分解练习上百次

- 南京医科大学一宿舍楼突发火灾 火情迅速扑灭无伤亡

- 波音美股盘前走低一度跌超4%

- 铁路12306上线中铁轮渡 烟台大连航线便捷购票

- 业主入住小区2年 车库柱子钢筋裸露 质量问题引担忧

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势