未报清北的学霸和破防的班主任 教育评价体系引争议

近日,江西省瑞昌市第一中学一名老师因三名学生未填报清华大学、北京大学,在班级微信群中发表激烈言论,引发广泛关注。这名教师对学生的志愿选择权是否应该干预?报志愿时应优先考虑专业还是名校?教育评价体系是否过于单一?这些问题引发了深思。

事件发生在7月初高考志愿填报期间。瑞昌一中22209班的三名高分考生放弃了班主任漆某芳极力推荐的清华北大“强基计划”或相关专业方向。7月5日,漆某芳发现学生的实际志愿与预期不符后,在微信群中情绪激动地发出长段信息,指责学生以自我为中心,并将这种选择视为教育的失败,最终表示将以失望解散此群并退出。相关聊天截图在网络流传,迅速引发热议。

7月7日晚,校方发布情况说明,表示漆老师已在教师会议上作出深刻检讨,并向相关学生及家长道歉。校方明确要求全体教师尊重学生志愿选择,不得干预填报自由。九江市教育局也表示已关注此事,正在进一步调查处理。尽管校方及时回应在一定程度上平息了事态,但暴露的问题远未解决。

从漆某芳老师的言论中可以看出,她认为学生报考清北以外的学校辜负了学校的付出和老师的陪伴,流露出强烈的惋惜和失望情绪。这无疑是对学生报考志愿的情感绑架,展现了教育评价体系的单一性。难道分数够了,学生就只能选择清北吗?

这位教师的不满情绪,除了对学生情真意切的惋惜,或许还触碰到了教育者的某些利益。学生的升学去向,尤其是清北录取情况,往往直接与绩效考核、评优评先、奖金分配乃至职称晋升挂钩。有些网友的评论虽显尖锐,但确实点出了部分教师情绪失控的潜在现实因素。

教育部明确提出严禁以升学率或考试成绩对学校进行考核排名,对教师进行排名、奖惩,但在基层实践中,清北录取率作为“硬通货”的评价惯性依然强大。学校的评价体系如此,教师的心理压力大,职业价值观难免受到影响。因此,部分老师认为学生个人的专业前途、兴趣爱好固然需要考虑,但考上清北证明成绩的数据更加重要,最终形成了学生不报清北,老师情绪“破防”。

教育领域存在的过度追求升学率以及“清北率”的功利化倾向已经引发社会高度关注。相关部门明确严禁宣传炒作“升学率”、“高分考生”,并禁止将升学率与教师奖励、评优评职挂钩。这些都表明,“清北率”不应该成为一种考核指标,老师更不该因学生的自主选择而“破防”。

在事件中,三名考生若是经过深思熟虑后报考了理想的学校,这份坚定和对个人未来的规划值得点赞。近年来,越来越多的考生倾向选择高校的“王牌专业”,而不是唯“清北论”。在越来越多学子眼中,学科适配比学校光环更重要。根据个体情况进行理性的选择,可以避免专业选择不符合自己愿望导致退学复读的情况。当清北只能就读边缘专业时,其他学校的顶尖专业成为更务实的选择。

部分高校对于报考的考生设置了多元化的评价体系,令竞争的维度变得越来越多元。例如,香港一些高校的招生条件是:高考成绩只是敲门砖,决定了考生是否有机会进入面试环节,而面试表现则占到30%甚至更重的分量。甚至体育、艺术、科创等方面有特长的学生还有额外加分。

志愿填报确实是人生大事,这需要老师提供专业建议,学生根据情况自主选择。无论是志愿填报还是教书育人,放下功利的名校执念甚至是情感绑架,充分考虑个体差异,回归教育“以人为本”的初心至关重要。

相关文章

华北湿热天气持续的“元凶”是谁 副热带高压北抬

“甘当‘台独’分裂势力爪牙,必遭依法严惩”

张琳感觉汪顺还能再来两届奥运 状态很给力

报雨就出太阳报晴就下大雨!天气预报为什么老是不准?

男子称社恐母亲死在家中10年没报警 社交恐惧症成悲剧根源

美政府扬言全面封杀中国购买农地 国家安全借口再现

《扫毒风暴》定档7月12日腾讯视频&CCTV-8黄金强档

以承认其军事基地曾遭伊朗导弹袭击 首次官方证实

黄金跌破3300美元关口 美元走强致金价下跌

携枪拒捕贩毒被执行死刑 罪行极其严重

银行回应拒2万枚硬币兑换 资金来源成疑

巴西学者赞中国经济内生动力 强劲引擎引领增长

坐男友车出事故致截瘫女子发声 男友失联拒付医疗费

研究生济南打车进藏 毕业旅行引发关注

“丹娜丝”登陆浙江温州沿海 台风引发强风暴雨预警

大众7台重磅新车排队登场 多款热门车型升级亮相

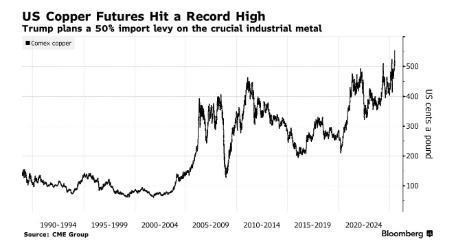

美国铜价创下历史新高 关税政策推高价格

6月份CPI同比上涨0.1% 食品价格微降非食品略升

- 周鸿祎称君子不立危墙之下 :车的秘密往往藏在车底而不在车里

- 现场可见明火和浓烟!南京医科大学一宿舍楼突发火灾

- 房产中介自媒体乱象亟待整治 虚假信息与焦虑贩卖泛滥

- “一家三口被撞案”细节曝光 肇事司机超速行驶

- 男子驾摩托车三次别停轿车 辱骂吐口水引发热议

- 受贿超2亿!落马副部被判死缓 巨额贪腐震惊全国

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势