这个夏天商场靠孩子续命 高温与带娃刚需成救星

这个夏天商场靠孩子续命 高温与带娃刚需成救星!今年夏天,许多商场因高温和孩子们而重新焕发了生机。七月份连续高温,部分地区气温逼近40℃,加上腾讯和网易同步上线的“暑期限玩日历”限制未成年人游戏时间,使得商场成为消磨假期的理想选择。

数据显示,2024年全国购物中心平均空置率创下近四年新高,超过三成项目空置率超过10%,一些中小商圈人气持续下滑,老旧项目只能靠临时展、短租摊位维持运营,连一线城市也难以幸免。然而,在这片萧条中,有些商场却因为暑假带娃的人群变得人满为患。

如果你最近去过商场,大概率会看到这样的场景:孩子在淘气堡里疯跑,大人拿着一杯奶茶靠墙“发呆”,一待就是四五个小时;不远处的亲子餐厅、童装店、母婴用品展区人气爆棚;一些高端商场甚至在空中花园搞起动物主题市集。曾经主打“潮流生活方式”的购物中心,如今成了城市里的“带娃基地”。

从“年轻人不买单”到“娃是商场的发动机”,中国的商场这几年人越来越少。过去几年,线上消费冲击、直播电商崛起,让大批线下商圈陷入“人来了但没消费”的困境。疫情之后,情况并未好转。2024年多地空置商铺率刷新纪录,一线城市也未能幸免。上海爱琴海室外区沦为临时仓库,七浦路曾经日进斗金的档口,如今空铺率高达90%。一位在北京CBD做商场招商的人直言:“早年讲人气,现在讲场景。现在连场景都快讲不下去了。”

当大家认为商场“要完了”的时候,有人发现了一个意外的“流量发动机”:孩子。以石家庄东胜广场为例,周末儿童乐园爆满早已常态化,与之配套的奶茶店、餐厅、母婴用品店、生鲜超市、亲子服装品牌也随之迎来久违的客流。商场没改装修、没上新品牌,但靠着儿童游乐区实现了“间接复苏”。这背后是一种新的消费模型正在成型:孩子负责引流,家长完成转化。一个家庭在商场的平均停留时间超过4小时,是情侣、白领人群的4倍;80%的家庭中,儿童相关支出占比高达30%-50%。美团数据显示,今年亲子活动相关搜索同比激增129%,儿童乐园增长率更是高达389%。

这不是偶然,是一场正在全国发生的客群更替:年轻人走了,家长们扛起了商场的水电费和租金。真正买单的不再是潮人和白领,而是拖着娃、提着袋子的普通年轻父母们。高温和“带娃刚需”成了商场的续命稻草。

热只是表象,真正让亲子家庭扎堆商场的是家长们越来越清醒的生活选择。不是不想带孩子去远方,而是现实不允许。周末两天,一天还得留给补觉和收拾屋子,真正能全家出动的时间少之又少。长途亲子游成本高、时间紧,还容易让大人比孩子更累。年轻父母早就意识到:频繁出远门不仅不现实,也未必划算。在“想陪伴但又不想太累”的双重拉扯下,商场成为一个低门槛、低成本、还不失陪伴感的折中方案。吃饭、玩耍、学习、休息,一站式搞定。孩子疯玩,大人松弛。最重要的是:不用大动干戈,不用开车跑远,不用担心天气,一家人说走就走,性价比极高。

越来越多新商场也看穿了这一需求,主动从“购物中心”变成“遛娃中心”。例如北京颐堤港,顶层巨型玻璃穹顶洒下自然光,孩子追光奔跑,大人刷手机放空,一坐就是一下午;新奥购物中心在地下楼层搞起了“钓虾赶海”,一边是孩子摸螃蟹,一边是家长试吃对面进口食品区的新茶饮。这些并不是刻意制造仪式感,而是顺应家庭的真实生活节奏。家长越来越知道,自己不是在为孩子“找乐子”,而是在寻找一种“轻松的共处”。既能让孩子放电,又能让自己喘口气;既有陪伴感,又有个体空间。于是,过去“孩子玩、大人等”的模式逐渐被淘汰,现在流行的是“孩子玩得疯、大人也不无聊,顺便还能买点该买的、吃顿想吃的”。

比如上海新世界城则在非遗纸鸢的亲子课堂中插入文化体验环节,不少商场游乐场和餐厅、文创、超市的联动越来越紧密,套餐、积分、打卡任务花样不断,家长也能参与动手,小朋友尖叫的同时,家长拍照发圈,心里也满意。这套组合拳的核心逻辑只有一个:让家长觉得,“这趟来得值”。

眼下,越来越多商场开始“亲子化转型”,但现实并没有想象中那么美好。“搞亲子”看上去门槛不高,真要落地却很容易走形。不少地方一上来就是“套模板”:淘气堡+卡通贴纸+门口一个“亲子乐园”指示牌,就想吸引带娃家庭进场。结果孩子十分钟玩腻了,大人刷完手机无聊到发呆,一张一大一小的门票花了几十块,感觉还不如小区广场遛弯。同时,项目越多,体验和安全问题就越难把控。尤其是三四线城市,很多商场连基础运营都没解决,只想着“蹭热点”“搞流量”。但亲子家庭对体验感和安全性极其敏感。游乐设备陈旧一点、工作人员态度敷衍一点,哪怕只是一次摔跤事故,家长的信任就可能彻底崩塌。

很多商场还忽视了一个现实:家庭消费本身也在分层。有人看重性价比,49元的考古乐园就能满足周末刚需;也有人愿意为444元的乐高中心买单,希望孩子“玩中有学”。但问题是,大多数商场既没有品牌整合能力,也没有运营体系,硬凑一堆亲子业态,看上去热热闹闹,实际留不住人,更谈不上复购和转化。更何况,孩子毕竟也在变少。未来能带孩子来遛弯的家长只会越来越少。就算做出了“最牛亲子场”,也很难扛起整个商场的基本盘。

所以真正的问题是:当孩子不再足够多,该拿什么留住客人?这个答案必须回到商场的本质:不是靠哪个项目吸引流量,而是靠场所本身满足人最底层的线下生活需求。未来的商场不该只想着怎么搞定带娃家庭,而是该去想怎么让大众重新愿意走进来。不是来拍照、打卡、躲热,而是来真实消费、放松自己。现在最大的问题是,很多年轻人根本懒得进商场。一部手机就能下单、一杯咖啡就能续命,一顿外卖、一场短剧、一轮直播就能打发周末。你要他们进来,就必须有足够的理由:比外卖好吃,比线上便宜,比短视频更有趣,比社交平台更真实。能不能做到,关键不在IP,不在装修,而在“有没有从顾客的真实需求出发”。

商场需要重新梳理“人、货、场”:不是多一个亲子项目、多一个美陈设计,而是要有意识地构建真实的“生活节奏”:父母看剧的地方、情侣约会的首选、社恐也愿意待着的咖啡馆、还能顺手剪头发、甚至做心理咨询的第三空间。简单说,商场要把“陪伴”这两个字学明白:不是只有孩子需要陪伴,所有人都需要。那些搞得出亲子闭环的商场只是先走一步;能构建出真实生活氛围的,才能笑到最后。亲子经济是现实的权宜之计,但不是终点。能否走出这一轮红利,取决于一个核心问题:在短视频、直播充斥的时代,商场到底凭什么把人从线上拽回来。

相关文章

校方谈男子光脚躺图书馆沙发 维修工人休息所致

惊险一幕!重庆退役军人紧急救援江中遇险男子

男子称在西湖景区穿汉服拍照遭驱赶 双方各执一词

青海1岁半幼童走失12个小时被找回 警民合力搜救成功

海陆空全方位重大突破!这些硬核画面看不够

社恐男母亲死家中10年未报警 社交恐惧症成悲剧根源

实探阿坝旅游车坠河现场 搜救持续进行

甲亢哥欧洲行用中文对粉丝喊冷静 中国文化“腌入味”

官方通报公职人员肖某生活作风问题 停职调查进行中

“无证婚姻”房产归属怎么分 同居关系下的法律界定

左氧氟沙星引发跟腱断裂?医生提醒 谨慎使用注意监护

景区回应网红蓝狐狸被曝出轨 NPC扮演者致歉并被辞退

男子被吸入飞机引擎身亡 机场运营暂停数小时

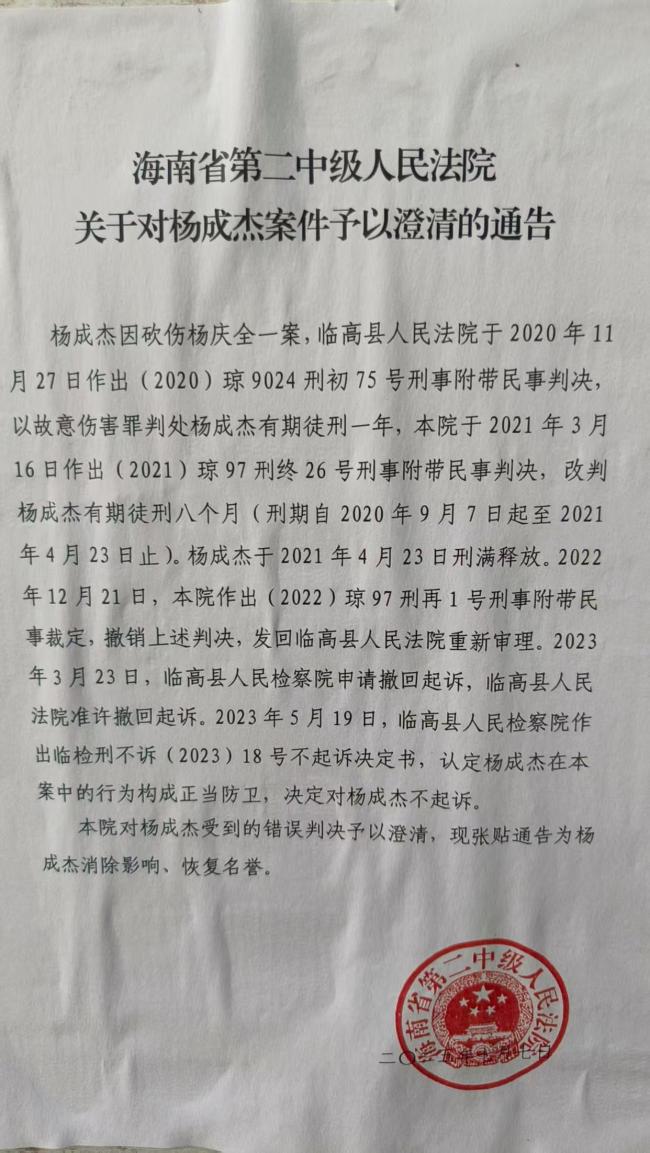

海南老人护孙砍伤醉汉案进展 法院张贴澄清通告

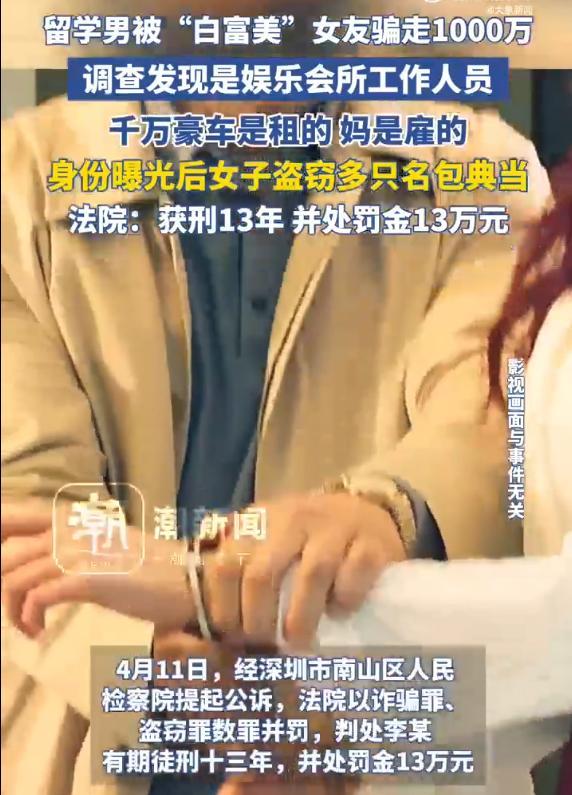

“白富美”女友骗留学男千万 人设崩塌获刑13年

女子被邻居冒用地址点外卖 奇葩行为引热议

男子驾车致女友截瘫后失联 坐姿争议引发关注

警方通报男生遭围殴后再被滋扰 案件正在进一步侦办中

明清珍贵文物寄往海外被拦截 海关成功拦截走私文物

记者:贡萨洛还是姆巴佩首发仍存疑问 哈维-阿隆索面临选择难题

- 消息称英特尔接近同银湖资本达成出售 FPGA 企业 Altera 多数股权协议 交易或因市场因素推迟

- 第10个全民国家安全教育日 识别“间谍”设备

- 摩托车转弯遇车辆刹车后翻车 右侧超车全责解析

- 95年女生在县城整顿职场 管理全女部门

- 券商年内发债规模已超3000亿元 资本驱动增长新时代

- 动画电影《孤独摇滚》将内地上映 社恐少女的音乐梦之旅

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势