种群数量仅200出头的鸮鹦鹉可不一般。在鹦鹉家族中,它是基部最原始的类群之一;虽是鹦鹉,却长着猫头鹰般的大圆脸,呆萌气十足;它是现生唯一不会飞的鹦鹉,也是最重的鹦鹉,还是寿命最长的鸟类之一;虽然视力不佳,它却偏爱在夜间活动;它不仅是唯一实行求偶场交配模式的鹦鹉,还是唯一实行这一模式的不会飞的鸟类。

不会飞的呆萌鸟

鸮鹦鹉(Strigops habroptila)具有让人一见难忘的独特魅力:体型大,看起来有些“发福”,宛如一大团绿影在地面悠然前行,比起典型的鹦鹉形象,它的气质更像一条呆萌的狗。

鸮鹦鹉体型肥大而浑圆,是现生鹦鹉中最重的物种。

成年鸮鹦鹉体长58〜64厘米,体重0.95〜4千克。雄鸟通常体重在2千克左右,雌鸟在1.5千克以下。它们是现生鹦鹉中最重的物种,比亚军紫蓝金刚鹦鹉(Anodorhynchus hyacinthinus,最重的会飞的鹦鹉)重了大约400克。之所以这样“压秤”的一个重要原因就在于鸮鹦鹉能囤积大量脂肪。大多数鸟类出于飞行的考虑,体重控制得很好,不会猛“长膘”,鸮鹦鹉是现生唯一不会飞的鹦鹉,也就不太在乎这一点了。

它们通体淡黄绿色,背面有深褐色或黑色斑纹,和我们印象中羽色艳丽的鹦鹉差别明显,这倒让它们能和植被丰富的栖息环境很好地融合。从长相上看,鸮鹦鹉的一大特色便是它的脸,圆圆的灰色脸庞极似鸮形目鸟类的脸盘,这也是它名字的由来。喙部较大,呈淡灰蓝色。喙部两旁长有长长的羽须,这是它们在黑夜中感知物体的重要工具。它们的腿粗壮,爪子尤为硕大,便于行走和攀援。

鸮鹦鹉羽毛除了微黄及如苔藓般的绿色作为主色外,还有黑或深棕色的斑纹,这种保护色使它们能在天然植被下得以隐藏。

鸮鹦鹉具有一定的性二型现象,差异主要体现在形态上,雌雄羽色差异较小。和雌性相比,雄鸟的头部更宽,脸庞更圆,喙部更宽,因此显得较为粗短;蜡膜和鼻孔也更大,腿和爪子更强健,尾巴也显得更粗短。

既然不会飞行,鸮鹦鹉的翅膀自然较为短小,羽毛也没必要具有一定的强度,很是柔软蓬松。1845年,英国动物学家乔治·罗伯特·格雷(George Robert Gray,曾担任大英博物馆鸟类学部主任)将鸮鹦鹉正式发表,并建立了鸮鹦鹉属这一单种属。属名很形象,意为“猫头鹰脸”,种加词则意为“柔软羽毛”。

在会飞行的鸟类中,胸部肌肉在飞行中起到举足轻重的作用,因此甚是发达,为了给这些肌肉提供附着的部位,胸骨腹面正中形成一纵向的脊状突起,形如船底的龙骨,故名龙骨突。鸮鹦鹉胸部肌肉并不发达,也没有龙骨突。

鸮鹦鹉有一对相对短小的翅膀,飞行肌肉不发达,并缺少供大量飞行肌肉附着的龙骨突,所以不能飞。虽然翅膀不足以使它飞行,但它从树上跳下时翅膀起到支撑和平衡的作用。

鹦鹉家族中少有的“夜猫子”,

谈恋爱还需求偶场

作为新西兰的特有种,鸮鹦鹉曾广布于南岛、北岛和其他一些较小的岛屿。新西兰原住民毛利人对它们很熟悉,在毛利语中,它们被称为kākāpō。kākā是毛利人对鹦鹉的统称,pō意为“夜晚”,合起来就是“夜鹦鹉”,这很好地概括了鸮鹦鹉的“夜猫子”属性。

新西兰属于波利尼西亚岛群,和该地区的不少群岛(如夏威夷)一样,新西兰缺乏本土食肉哺乳动物。这样一来,鸮鹦鹉不用担心被食肉动物捕食,也就没有太大必要飞行了。另一方面,鸮鹦鹉也占据了一部分本该被哺乳动物占据的生态位。鸮鹦鹉的生态位较广,除海滨、灌丛和草原外,在以罗汉松科等植物占优势的森林中也能发现它们的身影。它们对气候的适应能力也较强,无论是夏季干热的北岛,还是南岛西南部冬季寒冷的亚高山地区都是它们的家园。

虽然没有食肉动物的威胁,但鸮鹦鹉仍有天敌——新西兰隼(Falco novaeseelandiae)等现生和已灭绝的本土猛禽。这些猛禽中并没有常在夜间活动的鸮形目成员,为了躲避天敌,鸮鹦鹉可能演化出了保护色和主要在夜间活动的习性。在白天,鸮鹦鹉通常躲在树下或地上。

鸮鹦鹉被国际上列为“极度濒危”物种。很久之前,鸮鹦鹉唯一的天敌是新西兰隼,随着毛利人和探险者的到来,随之而来的老鼠、狗、白鼬、雪貂、负鼠、猫和枪等都成为了鸮鹦鹉走向灭绝边缘的克星。 乔·奥吉尔 绘

鸮鹦鹉视力不佳,为了在黑夜中移动和觅食,它们发展出了极佳的嗅觉,可以通过气味分辨食物,喙旁的羽须也能帮助感知物体。虽然不会飞行,但和其他鹦鹉一样,鸮鹦鹉具有对趾足(第1、4趾向后,第2、3趾向前),加上弯曲的喙部,这让它们具有很强的攀爬能力,可以从地面攀至高高的树冠。翅虽短小,但可以做“降落伞”,帮助鸮鹦鹉快速而安全地落至地面。鸮鹦鹉是已知寿命最长的鸟类之一,寿命普遍在60岁以上,这可能和它们较低的基础代谢率有关。

鸮鹦鹉与其他鹦鹉一样是对趾足(两趾向前两趾向后)。它们的爪子较其他鹦鹉大,以便攀爬。

作为严格的素食主义者,鸮鹦鹉以本土植物的叶片、果实、种子、花粉甚至树木的边材为食。它们的喙部可将食物研磨得较细,因此可以减轻砂囊(主要负责研磨食物,其中通常含有小石子等,我们吃的鸡胗便是砂囊)的负担。难怪和体型相当的其他鸟类相比,鸮鹦鹉的砂囊较小。它们采食的植物种类较多,且通常随季节变化,有蕨类、罗汉松科、菊科和兰科等成员。鸮鹦鹉会留下明显的采食区痕迹,每一个体的采食区面积在100〜5000平方米之间。

鸮鹦鹉是草食性动物,本土的植物、种子、果实及花粉,甚至是一些树木的边材都能成为它们的食物。

鸮鹦鹉的求偶过程也很有趣,它们不仅是唯一实行求偶场交配模式的鹦鹉,也是唯一实行这一模式的不会飞的鸟类。所谓求偶场,是指雄性个体通过不同类型的炫耀表演或展示,如夸张的求偶舞蹈、歌唱和羽毛展示等,达到求偶交配目的的场所。进入繁殖季节后,雄鸮鹦鹉便会离开日常生活区域,在山顶或山脊等地势较高处构建自己的求偶场。这些求偶场为圆盘形的凹坑,直径最大者约有10米,雄鸮鹦鹉还会为这些凹坑建立引导道路。

雄鸮鹦鹉在求偶场中发出嘹亮的鸣叫,以吸引四面八方的心上人前来赴约。雌鸮鹦鹉进入求偶场后,雄鸮鹦鹉便展开表演攻势:它们的身体左右摇摆,喙部快速咬合,发出哒哒声。随后雄鸮鹦鹉背对雌鸟,伸展双翅,并倒退着靠近雌鸟,之后的交配过程可持续40分钟以上。交配结束后,雌鸟便离开独自养育后代,而雄鸟则继续邀请下一位意中人。

雌鸮鹦鹉在地面或树洞中筑巢,一窝产1〜4枚卵,孵化期不到30天。雌鸟白天孵卵,晚上则离巢觅食。和其他鹦鹉一样,鸮鹦鹉的雏鸟也是晚成雏。雏鸟被有灰白色绒毛,出生10〜12周后才首次离巢。鸮鹦鹉并不每年繁殖,仅在食物丰富的年份才繁育后代。

雌鸮鹦鹉在地面或树洞中筑巢,一窝产1〜4枚卵,孵化期不到30天。

被特殊监护的雏鸟

左图:志愿者在巢穴称重一只雏鸟。如果雏鸟生长正常,就会被放回巢中;如果体重不足,它将被带回集中饲养几天,然后再返回巢穴。右图:每个巢穴内都放置了一个红外摄像机,以监控雌鸮鹦鹉给幼鸟喂食的频率和数量。

独占一科的演化奇葩

无论是从形态还是习性上看,鸮鹦鹉都算得上鹦鹉家族中的奇葩,最初被鸟类学家单独分到鹦鹉科下的鸮鹦鹉族中。鸮鹦鹉和现生的哪种或哪类鹦鹉的亲缘关系最近呢?说来也巧,就在距鸮鹦鹉家乡新西兰不远的澳大利亚,有一种夜鹦鹉(Pezoporus occidentalis),后者羽色也以绿色为主,且常在夜间活动,虽然能飞,但偏爱在地面活动。如此看来,似乎夜鹦鹉应该和鸮鹦鹉有较近的亲缘关系,不过最近的分子生物学研究却推翻了这一假说,两者的相似可能是适应相似环境的趋同进化结果。

要了解鸮鹦鹉的身世,还得先从整个鹦鹉家族的起源说起。整个鹦形目约含398个现生种,可分为3个超科:鹦鹉超科、凤头鹦鹉超科和鸮鹦鹉超科。鹦形目的多样性中心位于大洋洲和南美洲,其中尤以大洋洲为盛。大洋洲和南美洲远隔万里,为何两地都有这么多鹦鹉呢?这和鹦形目的起源地——冈瓦那古陆有很大关系。如今八竿子打不着的南极洲、南美洲、非洲和印度次大陆等地在距今约5.5亿〜1.8亿年间,其实都连成一体,这就是冈瓦那古陆,随后冈瓦那古陆的各组成部分渐渐分离。据推测,鹦形目是在白垩纪(距今约1.45亿〜6600万年)时期的冈瓦那古陆起源的。

在鹦形目的系统发育树上,鸮鹦鹉和同样特产于新西兰的啄羊鹦鹉属(Nestor)亲缘关系最近。啄羊鹦鹉属虽然飞行能力不俗,但它们也喜欢在地面觅食活动。鸮鹦鹉和啄羊鹦鹉属构成了整个鸮鹦鹉超科,这一超科位于鹦形目系统发育树的最基部,尤可见其原始。据推测,在距今约8200万年前,新西兰从冈瓦那古陆分离,之后鸮鹦鹉超科的祖先便和其他鹦形目祖先分隔,走上了独立的演化道路。在距今约3000万年前,鸮鹦鹉和啄羊鹦鹉属彼此分离。如今,不少鸟类学家主张专门为鸮鹦鹉设立一科:鸮鹦鹉科。

鸮鹦鹉和同样特产于新西兰的啄羊鹦鹉亲缘关系最近。

从遍布新西兰到极危种

距今约700年前,新西兰原住民毛利人的祖先抵达了新西兰,包括鸮鹦鹉在内的新西兰动物首次见到了人类。对于在海上漂流多时的人类来说,发现葱郁的新西兰真是一大福分,但人类却并未给鸮鹦鹉带来什么福祉。

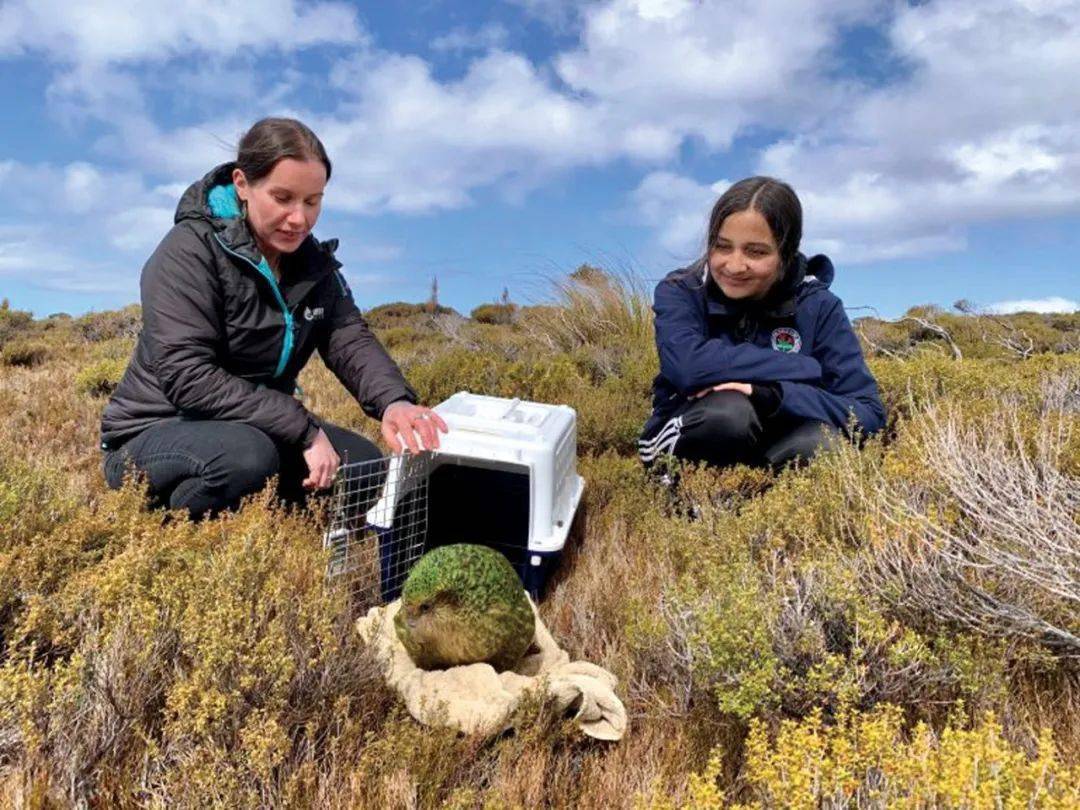

雄性鸮鹦鹉被志愿者放归丛林

根据化石记录推断,鸮鹦鹉在新西兰曾是颇为常见的鸟类。在毛利人的传说中,其祖先初到新西兰时,鸮鹦鹉的分布也甚广。由于鸮鹦鹉不会飞,遇到危险时并不逃跑,而是静止不动,加上浑身散发出特殊的甜香味,这种肉多体大的“傻大个”自然容易被毛利人捕获,成为盘中餐,它们的羽毛也被制成羽饰装饰披风。毛利人清除植被,破坏了鸮鹦鹉的部分生境;随毛利人祖先抵达新西兰的波利尼西亚鼠也成为鸮鹦鹉的新天敌(捕食卵和雏鸟)。在欧洲人抵达新西兰之前,鸮鹦鹉已在一些地区灭绝,但在局部区域数量仍较多。

和美洲野牛等不少动物的命运相似,原住民虽然对鸮鹦鹉的种群数量造成了一定影响,但并未让它们灭绝。在原住民之后抵达新西兰的欧裔移民和他们引入的家猫和鼬科动物等非新西兰本土动物把鸮鹦鹉推向了灭绝的边缘。

自19世纪40年代起,欧裔移民开展了大规模农牧业开荒活动,这使得鸮鹦鹉的栖息地面积进一步缩减;而早期的欧裔移民也以鸮鹦鹉为食。自鸮鹦鹉被发表后,人们在19世纪后半叶猎杀或捕获了数以千计的鸮鹦鹉,它们被制成标本售给博物馆或收藏家,或送到各地动物园。19世纪70年代,专门捕捉鸮鹦鹉的人就已察觉出这种鸟的数量极速下降,但他们并未就此停手,而是加快了捕捉的步伐,以免错失商机。

1891年,新西兰政府将峡湾区内的雷索卢申岛(Resolution Island)设为自然保护区,并先后将200余只鸮鹦鹉转移到岛上。遗憾的是,1900年,白鼬游上雷索卢申岛,岛上鸮鹦鹉的厄运降临。人们将3只雷索卢申岛上的鸮鹦鹉转移到小巴里尔岛,那里虽然没有鼬科动物,但流浪猫让岛上的鸮鹦鹉全军覆没。这样的转移共进行了数次,都以外来哺乳动物的存在而失败。

新西兰南岛达斯奇峡湾的安克岛无人居住,由新西兰保育部全权管理,是鸮鹦鹉的避难所。

20世纪20年代,新西兰北岛的鸮鹦鹉灭绝,南岛的种群数量也呈下降之势,地势崎岖的峡湾地区成了鸮鹦鹉最后的避难所。到了20世纪70年代初,人们开始怀疑鸮鹦鹉已经灭绝。转机出现在1974年,人们发现了一些雄性个体。1974到1978年间,人们在峡湾地区共发现了18只鸮鹦鹉。1995年,鸮鹦鹉仅剩51只,鸮鹦鹉复育计划于同年启动。

人们把仅剩的鸮鹦鹉转移到数个小岛上,通过人工辅助投食、巢穴监测、人工孵化和外来物种清除等措施,极力保障它们的生存和繁衍。每只鸮鹦鹉都配有小型无线电信号发射装置,以便监测行踪。每只鸮鹦鹉都有自己的名字,它们每年接受体检,并更换无线电装置。新西兰不能失去鸮鹦鹉,人类也不能失去它们。在精心呵护下,2009年,鸮鹦鹉的数量在复育计划启动后首次超过100只。

保育部门使用无人机运送鸮鹦鹉精子进行受精

研究人员正在给雌鸮鹦鹉人工授精

为了监测鸮鹦鹉,研究人员在每只鸟背上安装了一个小型无线电发射器。

2019年8月17日,鸮鹦鹉的数量突破200只,这是难能可贵的成绩,但鸮鹦鹉的命运依旧面临威胁。2019年4月,人们在鸮鹦鹉中发现了首例真菌感染病例,36只鸮鹦鹉被直升机转移到兽医院接受CT扫描和长达数月的精心治疗。此外,鸮鹦鹉经历了数量急剧减少的厄运,在遗传学上存在明显的瓶颈效应,以至于如今的种群遗传多样性较低,不利于抵御疾病等风险。希望鸮鹦鹉这一新西兰“年度鸟类”能在人类的帮助和呵护下坚强地延续下去,实现家族兴旺。

本文节选自2021年10月刊

如果您错过了《世界知识画报》

2021年征订期

点击左下角“阅读原文”即可订阅!

公众号ID:wap-1983

关注我们,更多原创内容

有『阅界』

你与画报 始终一起