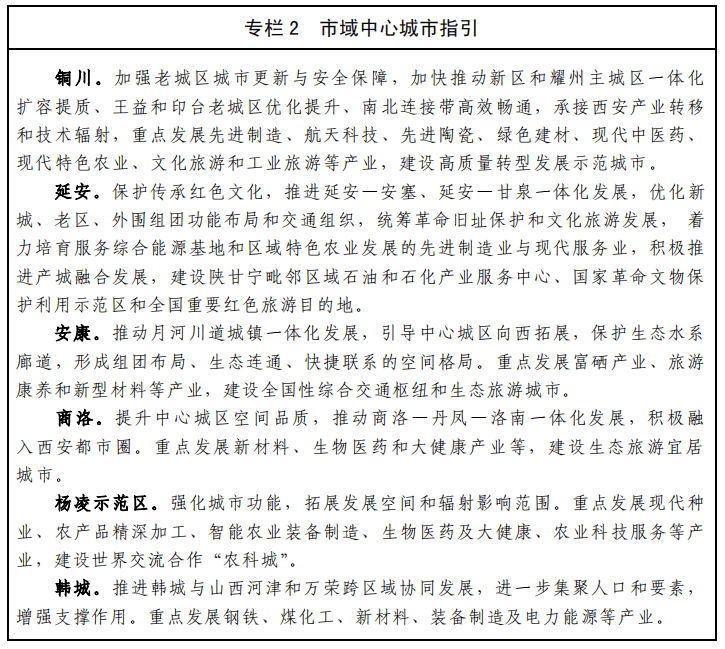

▼关注建筑最新政策,获取各地最新建筑政策

来源:陕西省人民政府

《陕西省国土空间规划(2021—2035年)》已于2024年1月31日经国务院批复同意。

2024年6月21日,陕西省人民政府正式印发《陕西省国土空间规划(2021—2035年)》

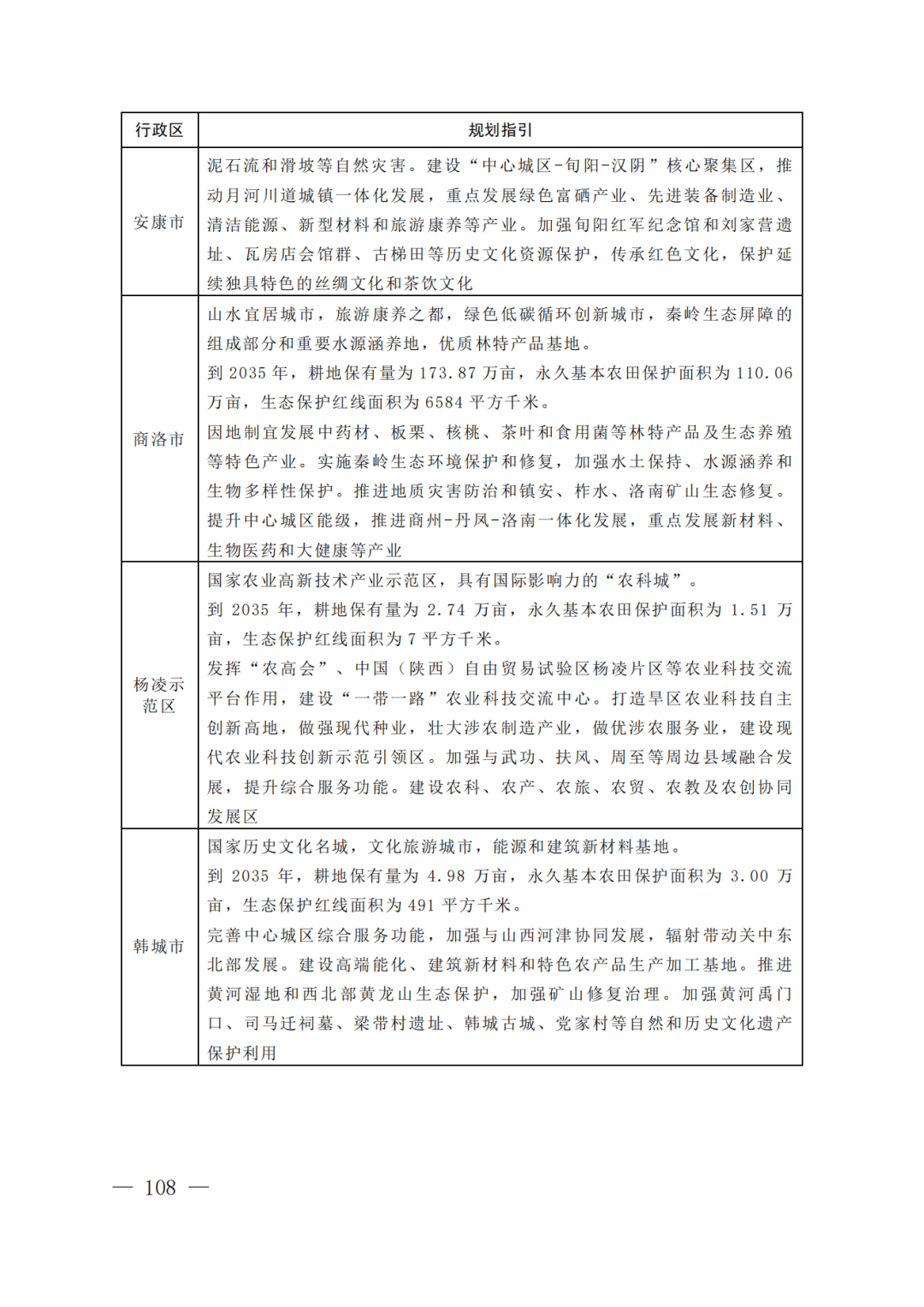

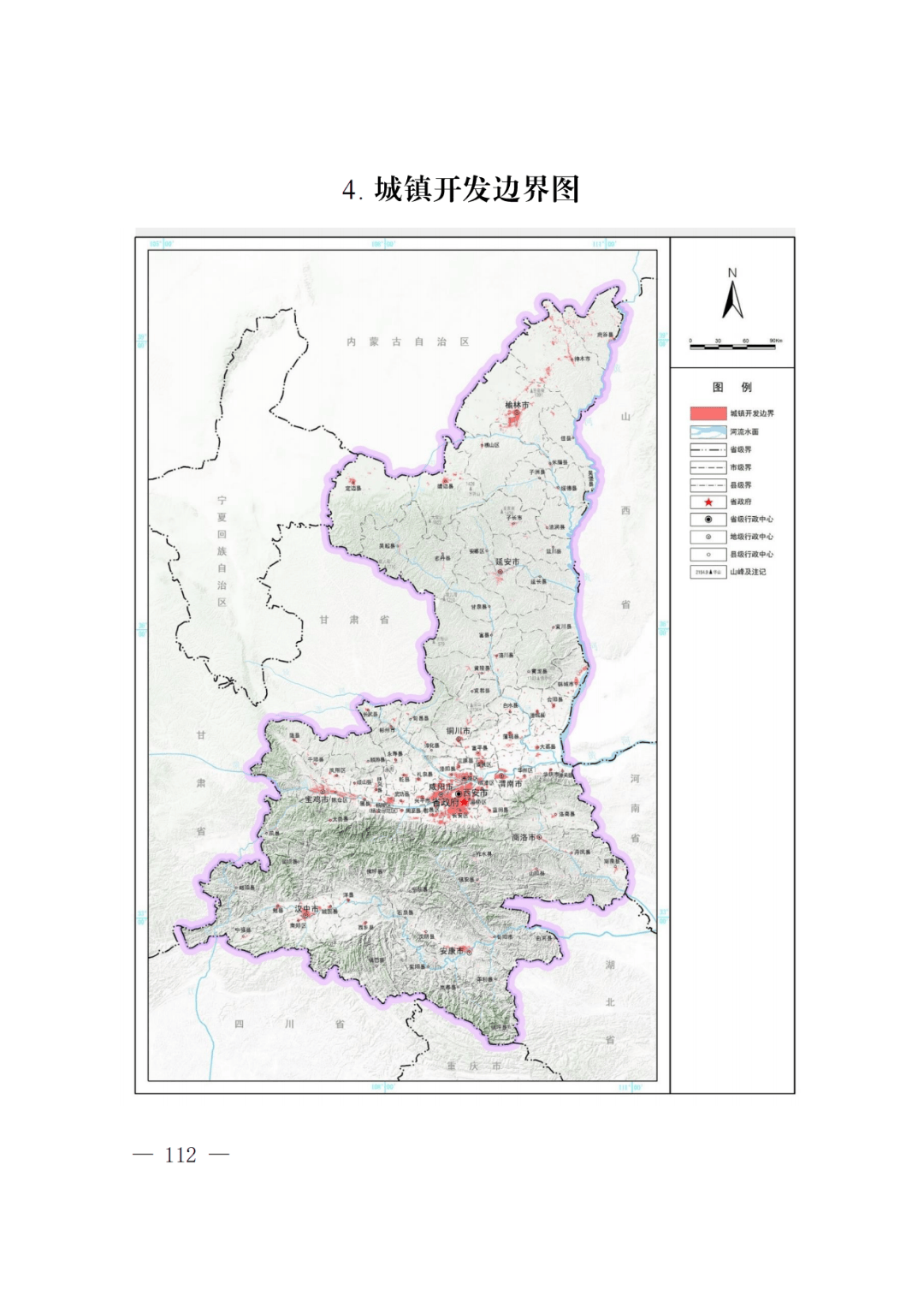

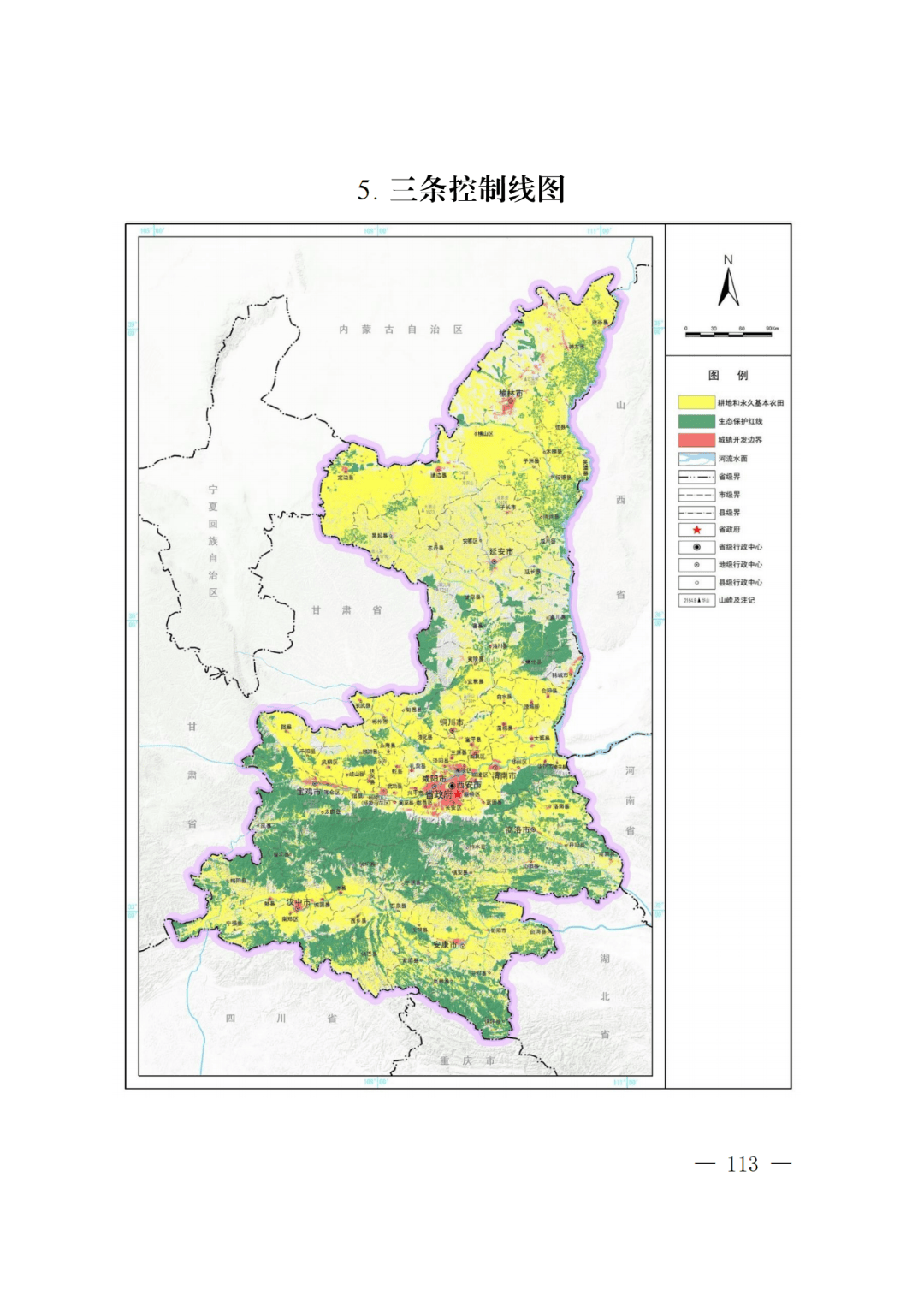

规划范围为陕西省行政区域内全部国土空间。规划期为2021—2035年,规划基期年2020年,规划目标年2035年,近期目标年2025年。

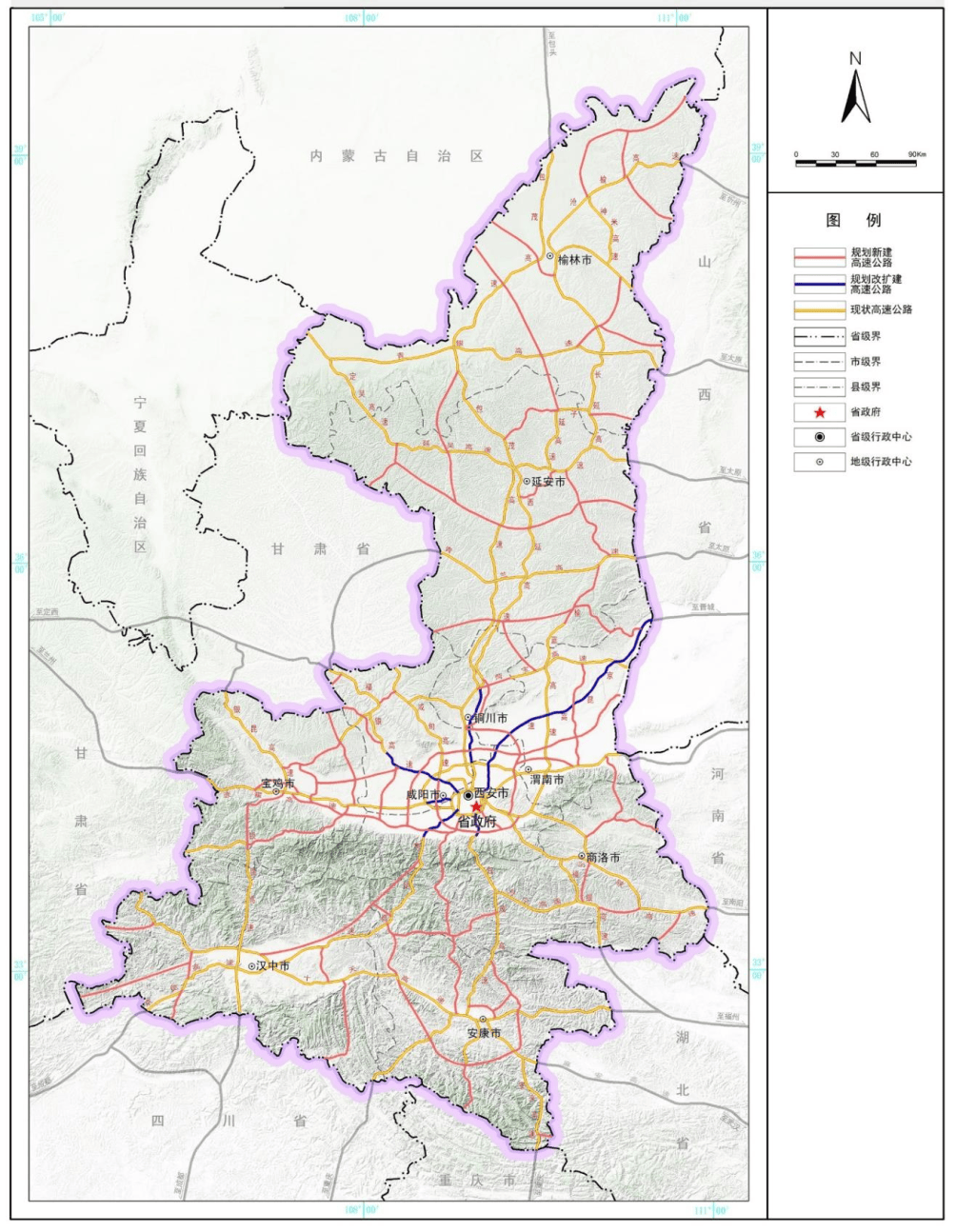

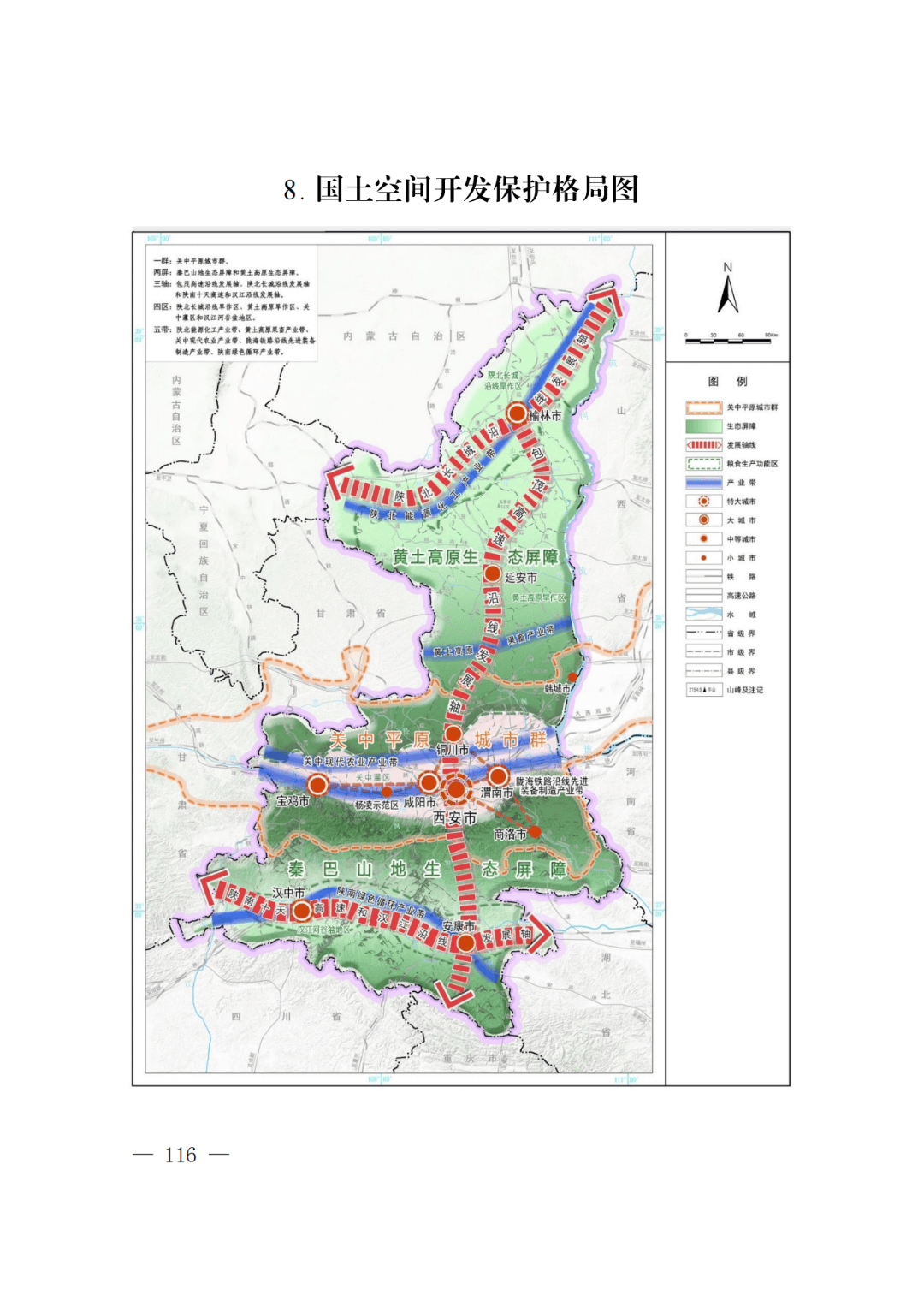

国土空间开发保护格局图

陕西省未来建设方向

构筑现代综合交通体系

构建完善的综合交通运输网络。

围绕陕西省交通枢纽节点及综合运输通道布局,以支撑三大区域协调发展和建设西安国际综合交通枢纽为核心,统筹公路、铁路、航空、水运、邮政快递等基础设施网络,建设内畅外联、经济高效、安全绿色、整体智治的现代综合交通运输体系。西安都市圈1小时通勤,关中平原城市群2小时互通,省内地市和主要县城3小时到达,全国主要城市2—3小时直达。

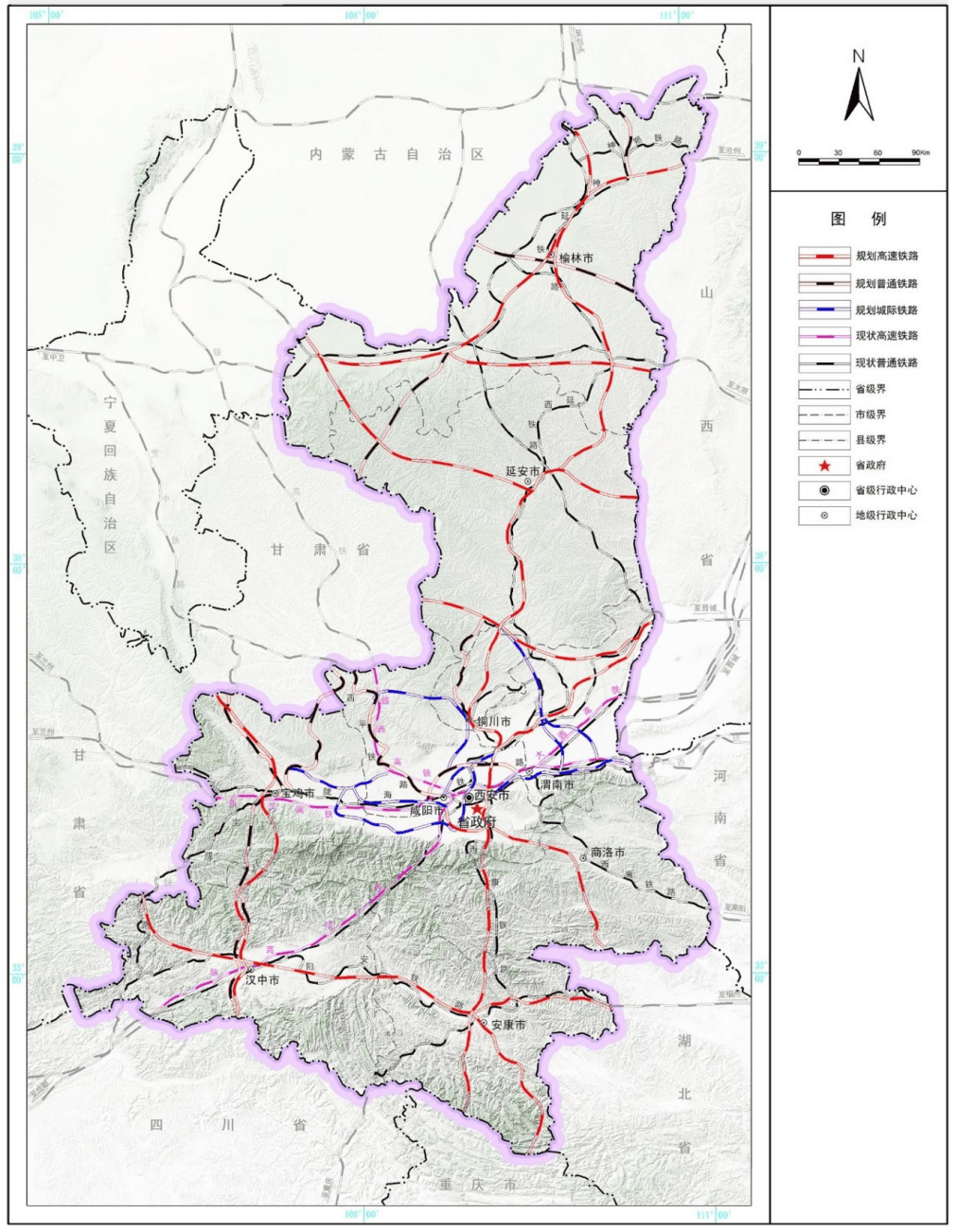

公路。

大力推进高速公路扩能改造工程,加快建设西安都市圈高速公路环线,推进区域中心城市高速公路环线建设,提高路网衔接转换和迂回连接水平,全面提升高速公路通行能力和服务水平。加快干线公路低等级路段提升改造,加速畅通省际公路运输通道,推动城镇过境公路建设。结合土地综合整治和村镇布局优化,持续完善农村公路网络。

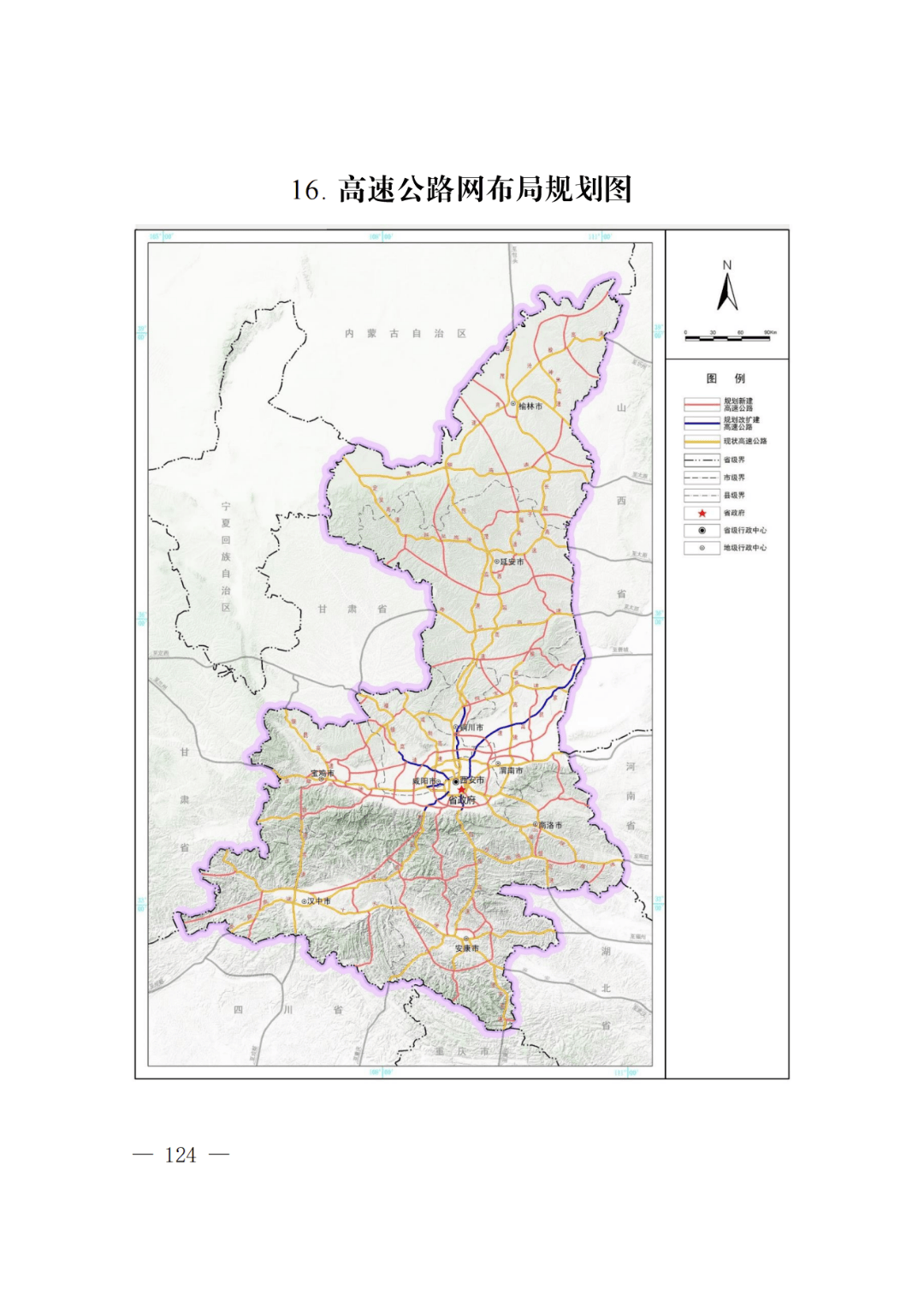

高速公路网布局规划图

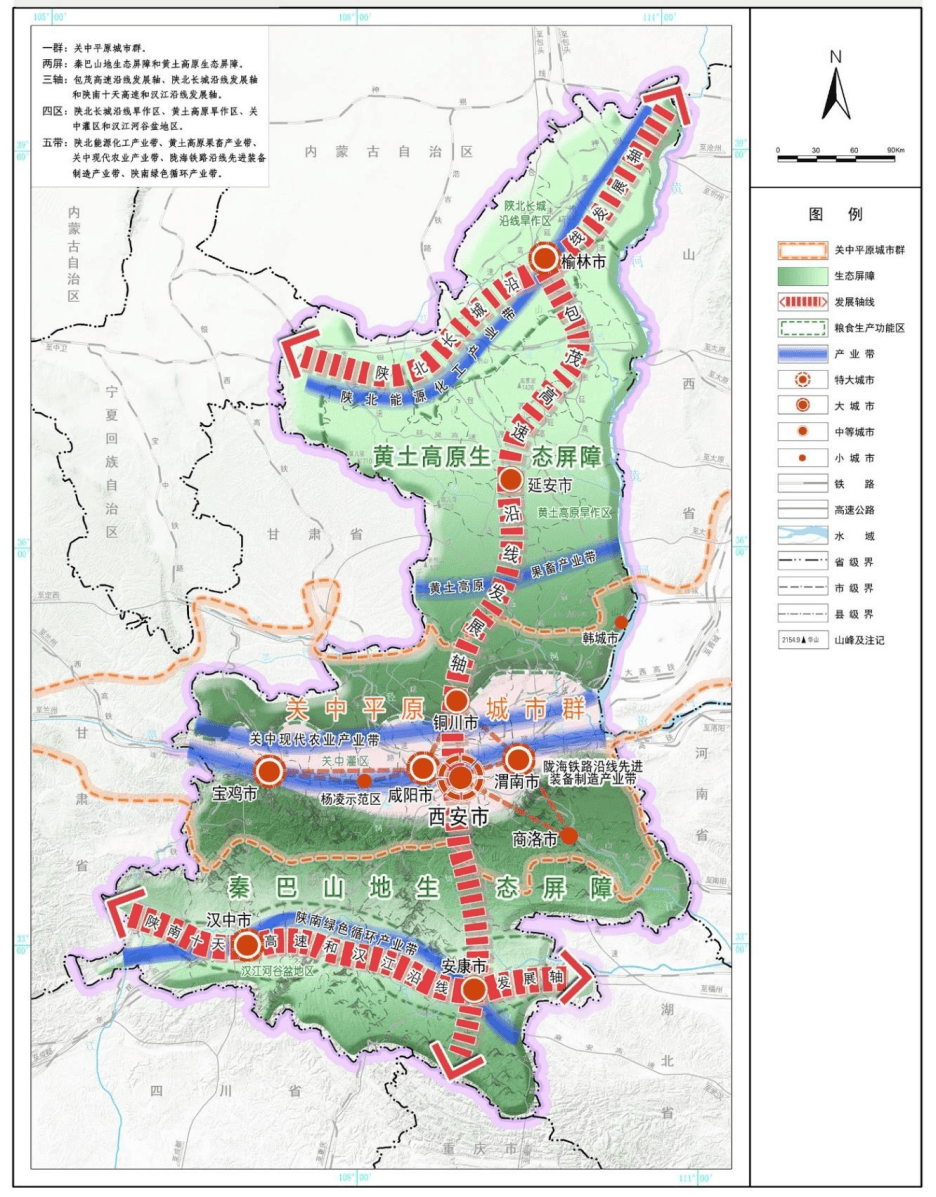

铁路。

强力推进包海等国家高速铁路通道陕西段建设,加速形成“米”字形高速铁路网。有序实施能源外运通道建设和繁忙线路扩能改造,持续完善普速铁路网。推进干线铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通等多网融合,加快完善多层次轨道交通网络。

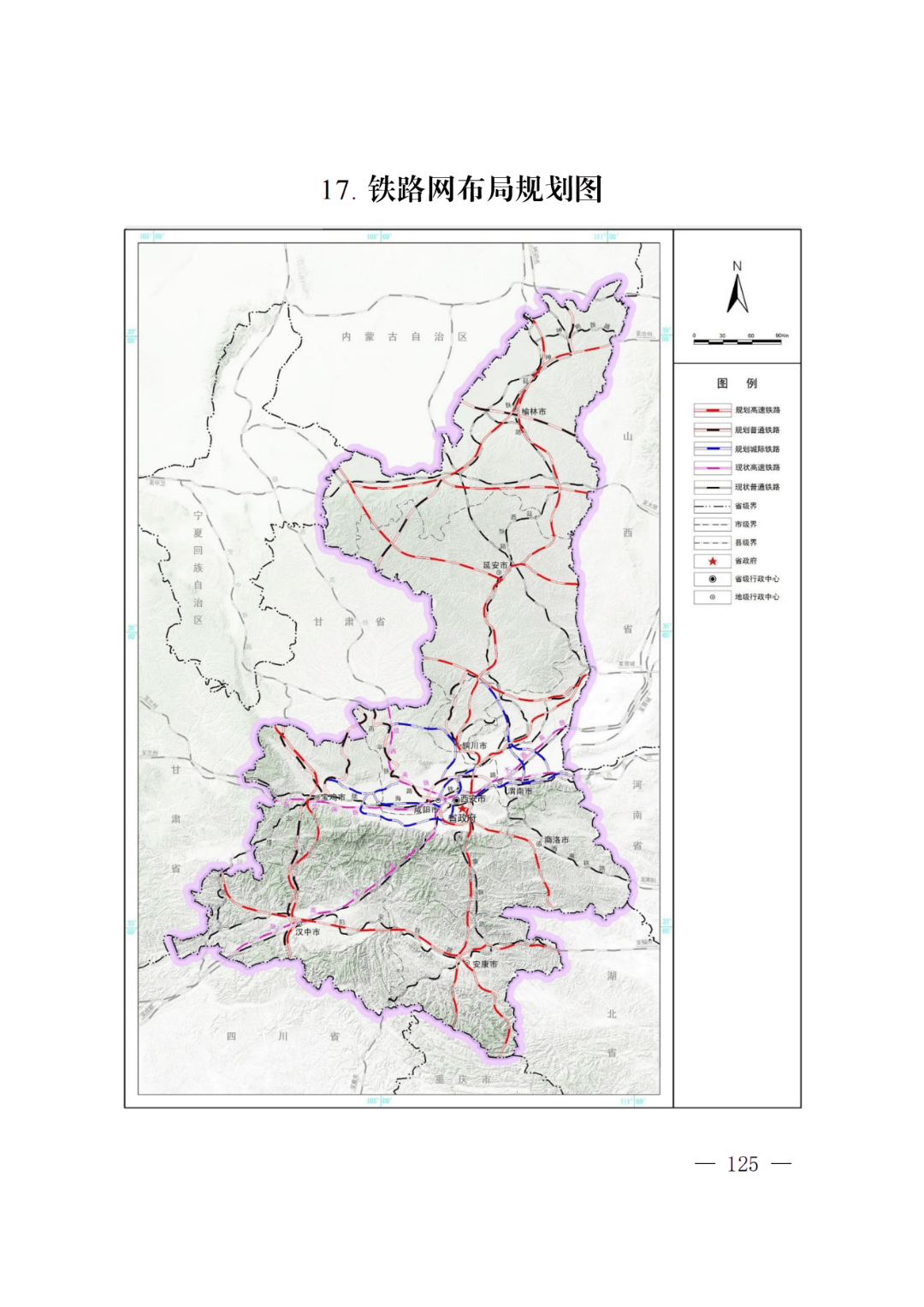

铁路网布局规划图

航空。

扩建西安咸阳国际机场三期,提升榆林榆阳机场功能,推进府谷、定边、华山、商洛等支线机场建设。统筹考虑通用航空发展需求与基础条件,保障抢险救灾、应急救援等公益需要,推动通用机场建设,基本实现通航服务县县覆盖。

水运。

围绕区域港口布局,构建以汉江、渭河、黄河为骨架,丹江、嘉陵江等河流为支撑的航道体系。

邮政快递。

打造西安(咸阳)全球性国际邮政快递枢纽,提升宝鸡、榆林、安康、汉中等邮政快递枢纽功能,加快建设渭南、延安、商洛、铜川等邮政快递节点,形成覆盖陕西省的邮政快递网络体系。

建设多层级一体化综合交通枢纽。

以西安国际港务区和西安咸阳国际机场为核心,建设西安国际铁路枢纽和场站、国际航空(货运)枢纽及全球性国际邮政快递枢纽,打造西安国际性综合交通枢纽。推进榆林、宝鸡、安康等全国性综合交通枢纽城市高效联通,增强区域性枢纽的集聚能力,完善枢纽物流功能。推动新建综合客运枢纽多种运输方式集中布局,加快物流枢纽多式联运换装设施与“集疏运”体系建设,推进综合交通枢纽一体化建设。

强化联通周边省份交通大通道建设。

统筹各种运输方式,围绕建设大能力主通道和衔接国际运输通道,强化与周边省市交通基础设施连通,加快铁路、公路与港口、园区连接线建设,构建陆海联运、空铁联运、中欧班列等有机结合的联运服务模式和物流大通道。推进西安—包头、西安—十堰、西安—重庆等高速铁路和兰州(定西)—平凉—庆阳—黄陵等铁路建设,形成覆盖广泛、辐射周边的铁路网,着力构建以高速铁路、普速铁路、国家高速公路为骨干的交通走廊,进一步增强陕西连通西南西北地区的运输能力。

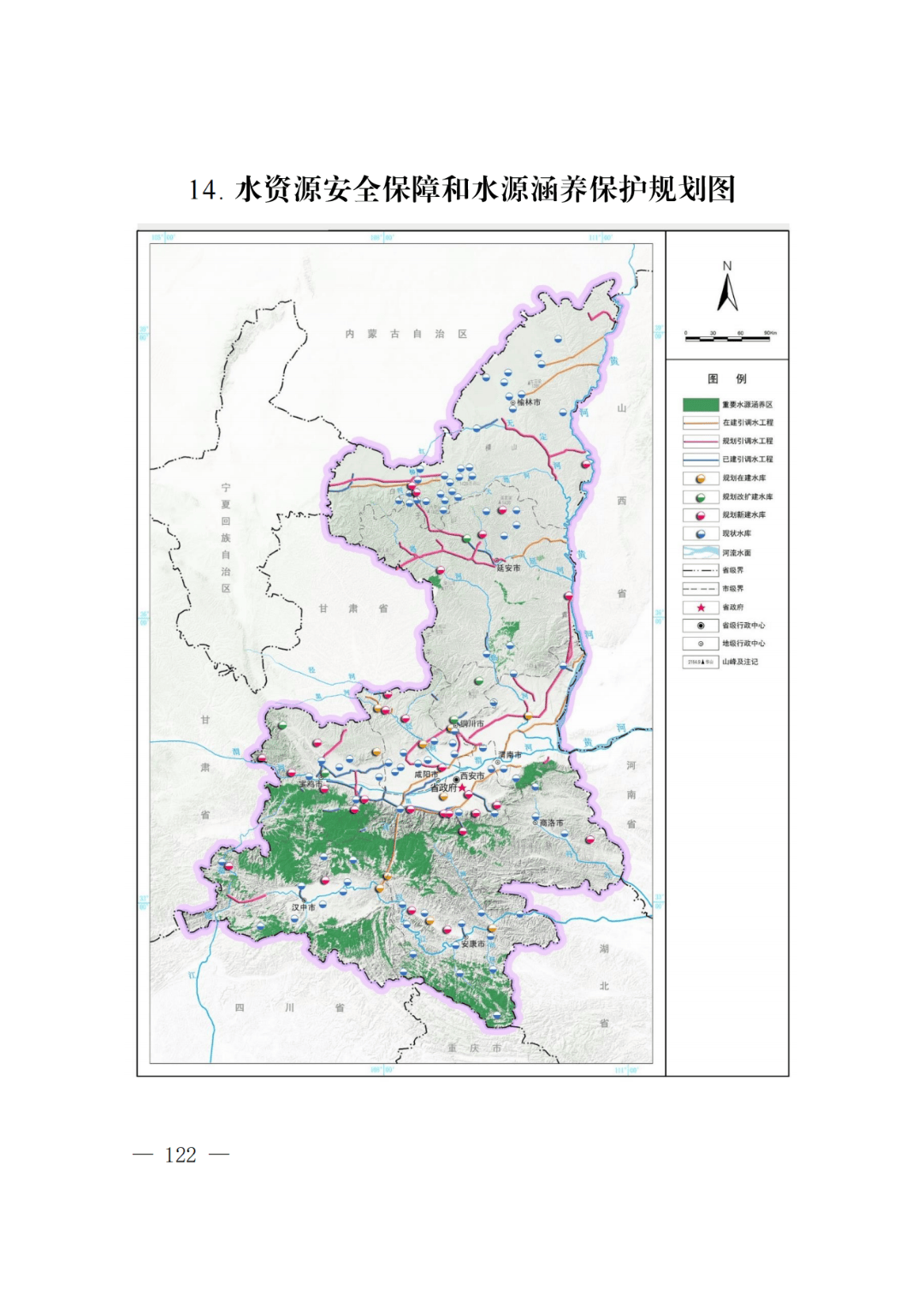

推动重大水利工程建设

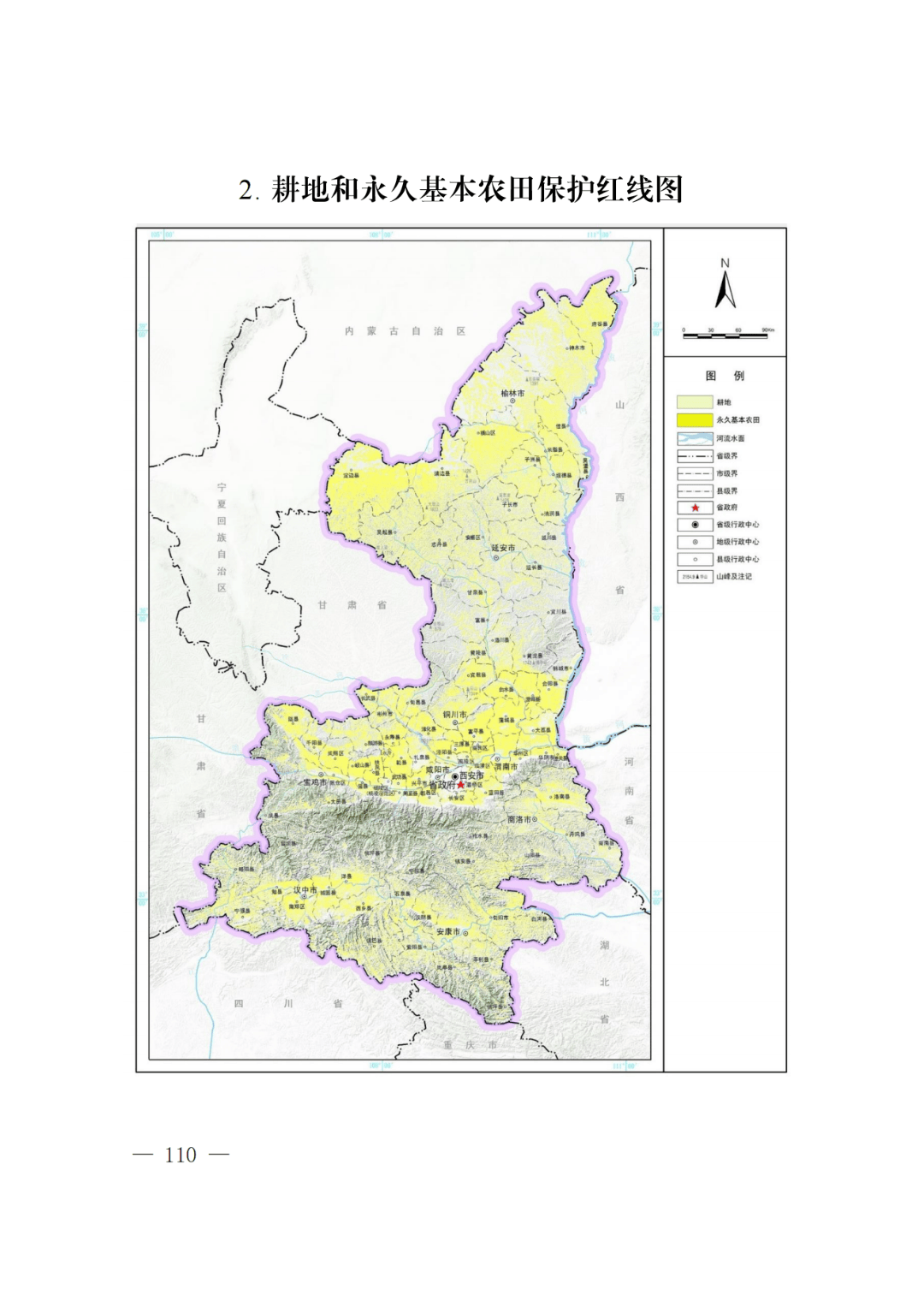

按照“东引黄河、南调汉水”的引调水格局,推进跨流域引调水工程和重大水源工程建设,构筑互联互通、丰枯调剂、空间均衡的现代水网。

陕北地区。

建设榆林黄河东线引水、盐环定扬黄定边供水扩建等工程,推进论证陕甘宁革命老区供水、王圪堵至靖边引水、白龙江引水(延安段)、古贤陕西供水、王瑶水库扩容、永宁水库等水资源配置工程,提高城市及工业园区供水能力。

连通锦界煤矿疏干水、秃尾河水系,增强红碱淖生态补水能力。推进蒋家窑则、雷河咀、龙安等大中型水库前期工作,调蓄洪水资源,促进无定河、延河下游生态补水。

关中地区。

持续推进引汉济渭工程建设,提高西安、咸阳、渭南、杨凌等渭河沿岸城市及周边城镇、工业园区供水能力。建设东庄水库供水工程,提高铜川、富平、西咸等区域供水能力。推进麟游普化水库、咸阳响石潭水库、铜川雷塬水库等水源工程前期工作,提高周边城镇及工业园区供水能力。

推进千阳冯坊河水库、渭南北洛河引干入支、洛惠渠龙首坝水库等项目前期工作,提高灌溉保障能力。推进宝鸡峡、冯家山水库、泾惠渠、东雷一期抽黄、东雷二期抽黄、洛惠渠灌区续建配套与现代化改造,完善交口、洛惠渠灌区及二华夹槽地区排灌体系。结合重点水源及输配水工程建设,在水土资源条件适宜地区,新建、改造一批现代化灌区。

推进通关河水库、银洞峡水库等项目前期工作,补充渭河干流生态用水。推进论证泾惠渠灌区河系连通、引洛济石等工程,实施石川河生态补水,恢复河流水生态。建设富平地下水库等地下调蓄工程。

陕南地区。

推进论证引嘉入汉和焦岩水库等工程,向城镇及工业园区供水。建设恒河水库,推进论证双营水库工程,向月河生态补水并兼顾工业园区生产生活用水。

提高供水保障能力。

建设引汉济渭、黄河引水、东庄水库等工程,加快推进论证引嘉入汉、白龙江引水等重大水源工程,提升水资源时空调节和循环保障能力。实施关中灌区续建配套和现代化改造,加强陕北地区农业节水改造,提高农业用水保障能力。

持续推进城镇输配水工程和配套管网建设改造,加快推进城乡供水一体化和提质增效,建设规模化、标准化供水工程。加快应急备用水源建设,保障用水安全。加强地表水、地下水联控联调,因地制宜建设雨水集蓄利用设施,实施地表水源替代地下水源,逐步将关中平原地下水作为战略储备水源。到2035年,基本实现水资源供需平衡。

合理配置水资源。

加快实施黄河引水工程,推进论证白龙江引水工程(延安段),保障陕北城镇和能源化工基地用水,将矿井疏干水纳入工业应急备用水源,优先配置工业、生态用水。

强化重要能源保障

保障传统能源供给。

加大陕北鄂尔多斯盆地油气藏勘探开发,建设陕北、黄陇、神东大型煤炭基地,稳步推进煤炭增产。推进煤矿智能化、绿色化改造,示范推广无煤柱开采、充填开采、保水采煤等开采技术,建设榆林国家煤制油气战略基地。勘探开发富县、宜君、旬邑、彬长等新油区,加大致密油和页岩油勘探开发力度,推进陕北安塞、靖安等老油区扩边精细勘探,稳定原油产量。

推进靖边、延安、榆神气田等老气区及新层系精细勘探开发,持续推进陕北地区致密砂岩气、延长探区陆相页岩气、镇巴—南郑区块页岩气和吴堡、铜川、韩城等区块煤层气等勘探开发,扩大天然气产量。

积极发展新能源,推进能源清洁化。

优化电源空间布局,“先立后改”推动煤电行业转型升级,进一步增强电力供应保障能力。建设陕北长城沿线大型光伏发电基地和风光储氢多能融合示范基地,鼓励利用采煤沉陷区废弃土地建设光伏发电项目。梯级开发汉江干流、黄河北干流水电,加快抽水蓄能电站建设。积极稳妥开发关中地热资源,有序开发生物质能。按照风光火储一体化和源网荷储一体化开发模式,优化各类电源规模配比,大力发展清洁能源,提高清洁能源占比。

加强城镇热源建设,提高集中供热覆盖率。

推进集中供热清洁化改造。鼓励城市周边电厂热电联产向城市供热,对现有燃煤集中供热站实施清洁化改造。统筹利用钢铁、化工、建材等企业余热资源,保障城镇和工业园区供热。

优化能源网络体系。

统筹建设省内骨干网架和电力外送通道。建设陕北—关中第三通道、关中—安康、关中—汉中和陕南环网等750千伏输电工程,新建750千伏西安东、西安西、西咸、蒲白、大保当、夏州西(靖边)和汉中东等变电站,满足负荷增长及新能源汇集送出需求。远期建设陕北—关中750千伏第四通道,满足陕北—关中远景电力输送需求,形成“四纵二环网一延伸”的骨干输电网架。

优化中心城区及重点园区330千伏变电站及电网布局,保障中心城市和城乡区域可靠供电。建设陕北—湖北、陕西—河南、陕北—安徽等特高压直流输电通道。预留陇东—山东、宁夏—湖南等跨区输电通道过境廊道和清洁能源基地等电力外送新增特高压输电通道,保障国家沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设。优化完善油气管网,加大天然气储备调峰能力建设,促进省属、国家管网互联互通。建设完善城镇燃气管网,形成以西安、榆林为中心,纵贯南北、横跨东西、干支互通的天然气输配骨干网络格局。

系统布局新型基础设施

保障新一代信息基础设施建设空间。

支持高水平建设陕西省5G、千兆光网“双千兆”网络,为网络强国、数字中国建设奠定坚实基础。加快布局工业互联网集群,搭建跨行业、跨领域和若干个行业级、区域级、企业级工业互联网平台。

构筑卫星互联网,完善升级陕西北斗基准站系统,逐步部署卫星信息网络基础设施,推进铜川卫星互联网工程应用示范基地建设。

加快下一代互联网规模化部署,促进互联网应用升级。优化国家超算西安中心、西咸新区国家级大数据和云计算产业基地、陕西空天超算中心、沣东新城智能计算中心和宝鸡数字经济产业集聚区等新一代算力设施布局。全面推进实景三维陕西建设,完善陕西时空信息基础设施,加强空间保障。

保障智能化基础设施建设空间。

运用互联网、大数据、人工智能等信息技术手段,对传统基础设施进行数字化、网络化和智能化改造升级,推进智慧城市建设。

推动水务、燃气等市政设施智慧化改造,加快推进道路、港口和机场等交通设施智能化升级。稳步开展数字化智能电网等综合能源网络建设,布局新能源汽车充电设施和储能网络。

保障高水平创新基础设施建设空间。

积极争取国家重大科技基础设施布局,融入国家实验室体系建设。围绕产业高质量发展,聚焦陕西省电子信息、航空航天和高端装备制造、新能源汽车、现代化工、新材料、生物医药等重点优势领域,打造一批高水平实验室、产业技术创新中心、制造业创新中心、工程研究中心和企业技术中心等创新平台。

提升防灾减灾救灾能力

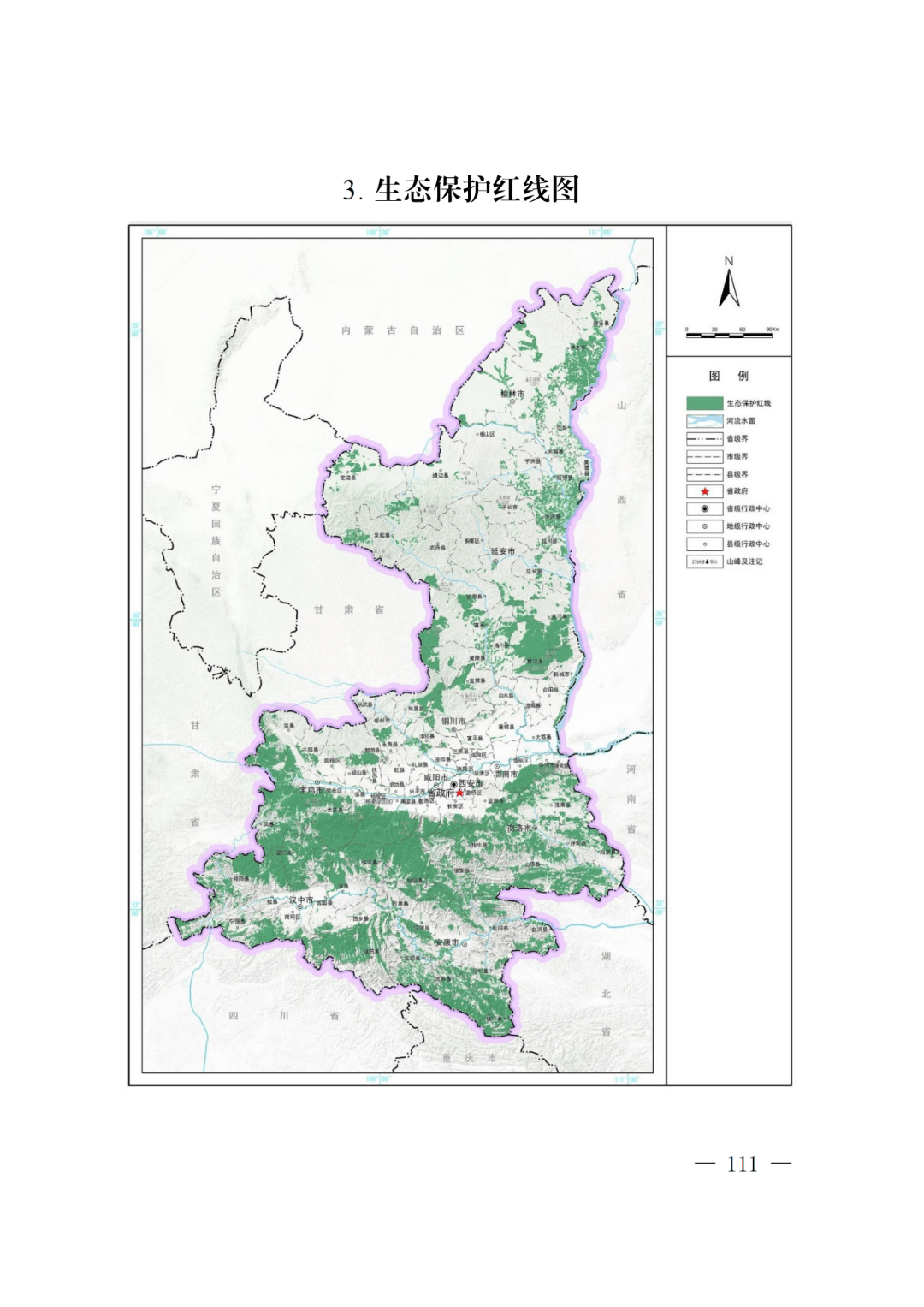

加强自然灾害防控。

加强预报预警能力建设,因地制宜实施自然灾害防治重点工程,推进高风险区的居民点搬迁避让,从源头上防灾减灾。

抗震防灾。加强地震灾害风险普查,提升地震预测预报能力,促进地震监测站网升级换代等工程建设。强化城市活动断层探测,开展大震危险源探查,加强房屋建筑和基础设施的地震灾害风险监测和隐患排查,定期开展地震灾害风险评估,对抗震能力不足的房屋设施开展抗震加固,提升城镇地震安全韧性。严格执行抗震设防烈度要求,陕南和关中地震灾害风险较高区域,加强地震次生灾害防范,统筹城市公园、广场、体育场等公共开敞空间与应急避难场所和疏散通道建设,保障生命线系统安全。

防洪排涝。完善河流防洪治理体系,加强黄河干流禹门口至潼关段综合治理,推进渭河、延河、无定河、汉江、嘉陵江等黄河与长江主要支流及中小河流防洪治理。推进延安、榆林城区和子洲、绥德、旬阳、略阳、洛南等县城的防洪控制性工程建设,实施渭河宝鸡市区段堤防加固及生态治理工程,除险加固林皋、魏家岔、观音河、李家梁、河口庙、桃曲坡、沋河等7座中型水库与红旗、会清、团结等300多座小型水库。加快交口灌区、卤泊滩、大荔盐池洼、朝邑内滩、沙苑、渭河下游沿岸等重度涝片及汉滨区、南郑区等重点涝区治理。

建设安全韧性城镇。

加强防灾基础设施建设。推进江河湖堤防达标建设,加快防洪控制性水库、蓄滞洪区以及山洪防治设施建设。推进重大水源和引调水骨干工程建设,加快中小型抗旱应急水源建设,提高抗旱供水水源保障和城乡供水安全保障能力。

加强生命线系统的安全韧性。以保障生命线安全为目标,优化供水、排水、能源、通信、医疗卫生和其他物资供应等基础设施布局,加强救灾物资和装备储备,建设省、市、县三级救灾物资储备库。合理布局防灾抗灾救灾通道,协同铁路、航空、公路和城市干道,重点保障区域疏散救援通道畅通,提升各类突发事件交通运输应急保障能力。

完善公共卫生防控救治体系。

按照“平战结合、分层分类、高效协作”的原则,加强省、市、县三级疾控中心建设,构建分级分层分流的城市传染病救治网络,全面提升县级医院传染病监测和诊治能力。重点加强省级重大公共卫生设施建设,建设陕西省公共卫生中心和西安市公共卫生中心2个省级重大疫情救治基地,以及国家紧急医学救援基地和国家中医疫病防治基地,提高疾病预防控制现代化水平。

统筹基础设施空间布局

优化线性基础设施廊道布局。

重点在渭河、汉丹江、延河、无定河等沿岸地区的交通线路、高压输电线网、油气及供水管道等线性基础设施密集分布区域,建设基础设施廊道。其他线性基础设施密集分布的城镇,要因地制宜确定基础设施廊道布局。

共谋省际深度合作

加强周边城市群合作联动。

落实国家区域协同战略,推进包海、连霍大通道建设,加强关中平原城市群与呼包鄂榆、兰州—西宁等城市群协调联动,增强产业协作,提升城市群发展能级,打造引领西北地区开放开发的核心引擎。积极融入汉江生态经济带,建设汉江生态经济带绿色发展先行区,探索推动建立与长江中游城市群、成渝地区双城经济圈和中原城市群合作机制。

协同推进黄河流域生态保护和高质量发展。

加强与沿黄省份在黄河流域综合治理、水资源利用、重大基础设施建设等方面的深度合作,协同推进黄河及其支流堤防建设、河道整治、滩区治理、生态修复等重大工程,统筹水资源分配利用与产业布局、城市建设。

深化晋陕豫黄河金三角生态环境治理和区域经济协作,持续推进汾渭平原大气污染联合治理,协同推进黄河干流和汾渭两大支流保护治理,统筹推进堤防建设、河道整治、岸滩治理、生态修复等重大工程。

推动西安、渭南、洛阳、郑州等城市产业互动和要素流通,建设郑(州)洛(阳)西(安)高质量发展合作带。加强陕甘宁蒙晋跨区域合作,协同推进长城沿线土地荒漠化治理、能源基地建设和长城、长征、黄河国家文化公园建设,打造一批标志性旅游目的地。

共推省域协同发展和保护

推动三大区域形成优势互补的发展格局。

加强三大区域资源统筹、要素流动、发展协作,促进资源优势转换为经济优势。发挥科教优势,加强关中各市(区)与西安产业协作配套,促进关中产业布局一体化,提升关中协同创新发展水平,辐射带动陕北转型升级发展和陕南绿色循环发展。推动能源化工产业向精深加工、高端化延伸,建设陕北高端能源化工基地。

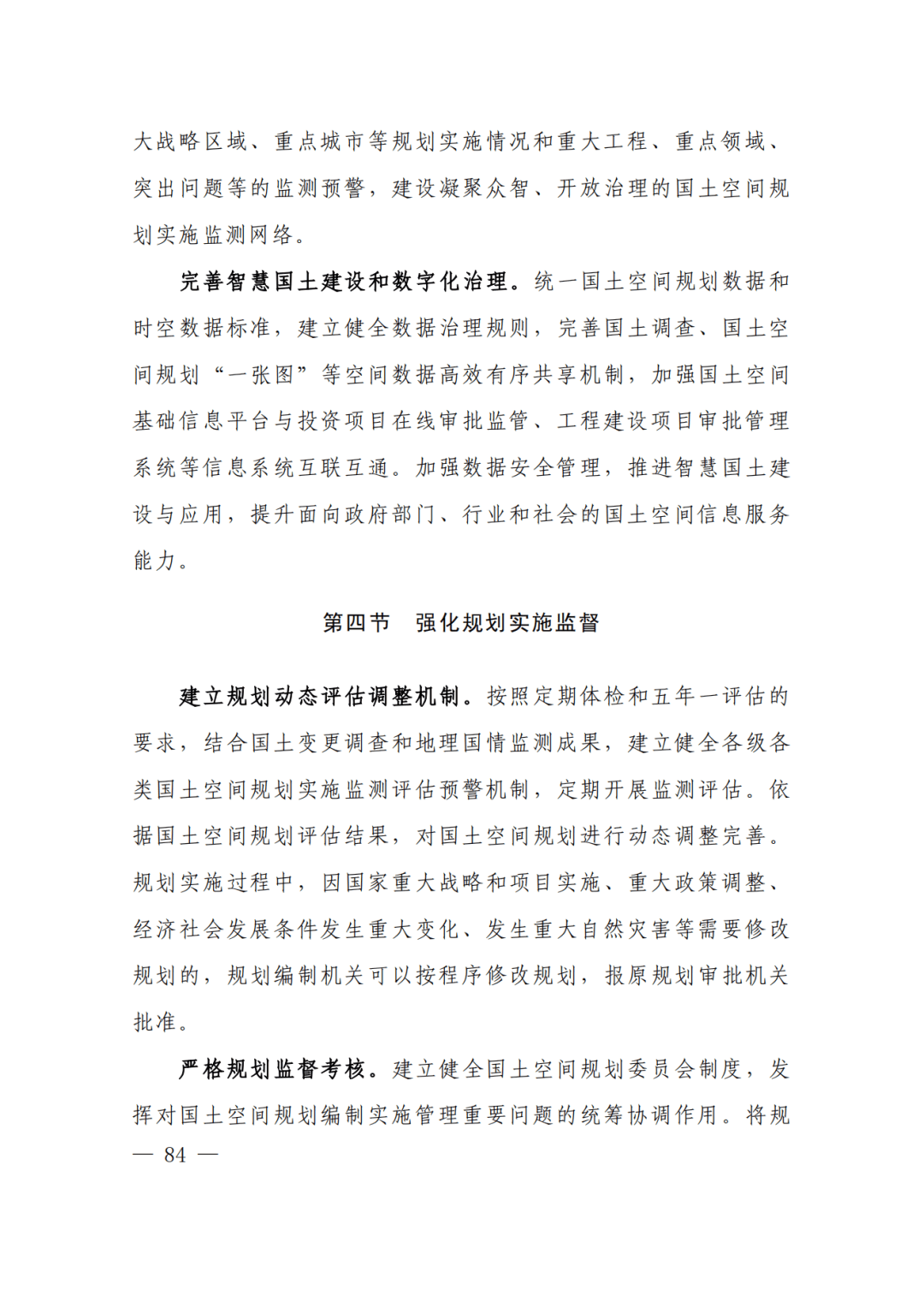

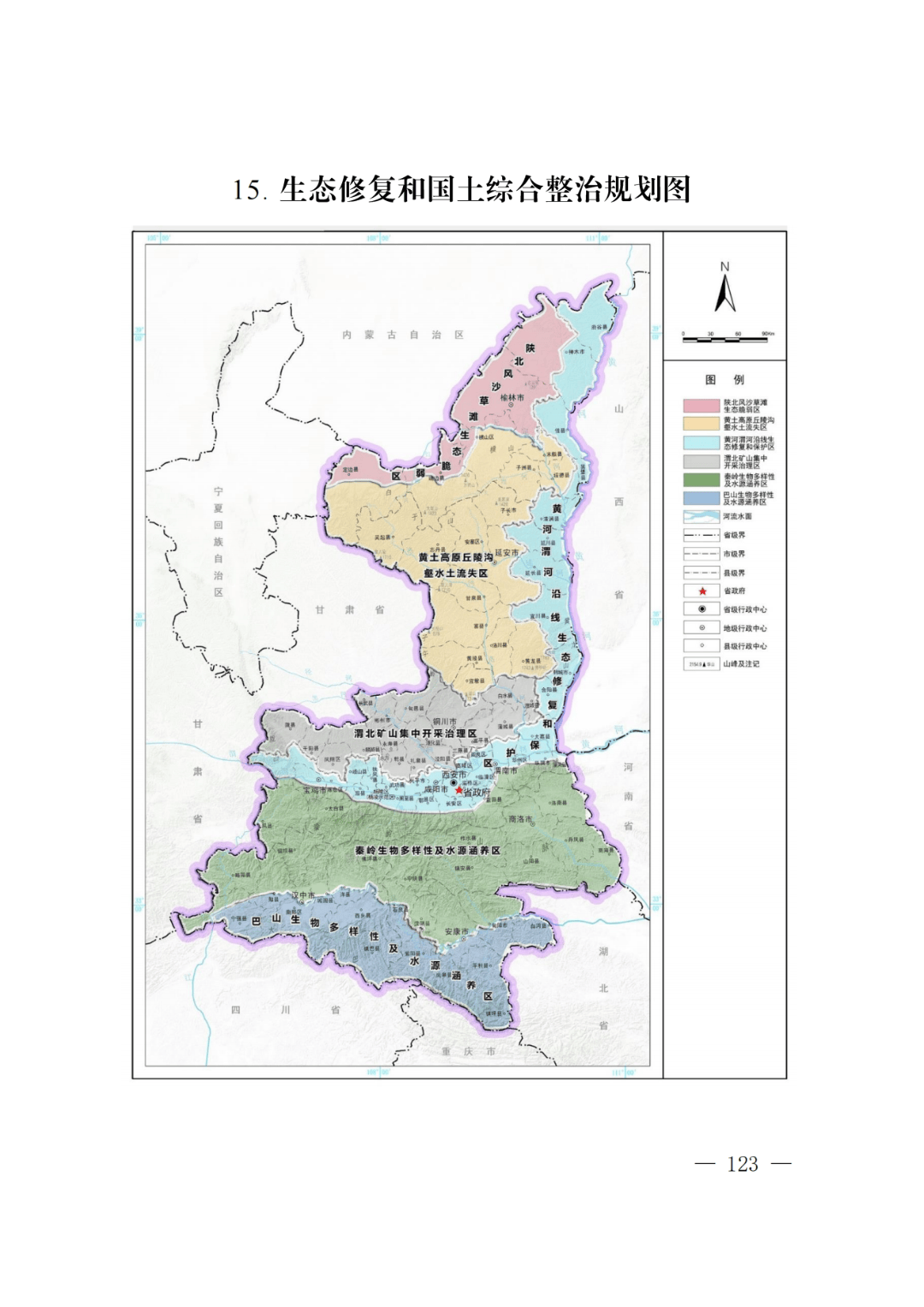

统筹区域国土综合整治。

加强黄河流域系统治理,协同推进陕北长城沿线防风固沙、黄土高原水土保持和国土绿化。渭河、延河、无定河等河流要按照上下游统筹、干支协同、水岸联动、系统治理原则,开展水资源利用、河道整治、水污染防治和生态修复。

陕南汉江流域要统筹协调引汉济渭、引嘉济汉和大中型水库、城镇引提水等水资源配置工程,协调推进干支流堤防建设、水库除险加固和山洪灾害防治工程建设,加强水库群联合调度,提高流域供水和防洪排涝能力。

深入推进西咸一体化和富阎一体化。

加强西安、咸阳和西咸新区协调发展,一体谋划轨道交通、城市快速道路等建设,统筹产业发展布局、水源和能源保障、大遗址保护、重要市政设施等重大事项,加强资源整合和制度设计,强化规划协同与功能衔接。富平县、阎良区要以军民融合发展为主题,以产业合作为基础,以园区共建为载体,加快基础设施互联互通、公共服务设施资源共享,系统推进产业发展集聚、生态环境共治,促进一体化发展。

助力高水平对外开放

建设高水平开放枢纽。

加强与周边省份合作,促进西安国际港务区提质,推进宝鸡港务区建设,加快建设新筑、阳平铁路物流基地和中欧班列西安集结中心。完善临空经济示范区建设机制,优化空间布局,建设西安—咸阳临空经济带。推动陆港、空港平台对接,资源共享,提升陕西省对外开放设施支撑能力。

建设高标准开放合作平台。

深入推进中国(陕西)自由贸易试验区和协同创新区建设,以自贸试验区、综合保税区、省级以上开发区,以及国家赋予的各类开放合作示范试点为载体,深化国际合作。加快省内国际合作产业园区建设,支持各类开放平台优化区域布局,推进陕南、陕北设立综合保税区。加强与共建“一带一路”国家和地区在现代农业、教育科研、文化旅游等领域的合作。

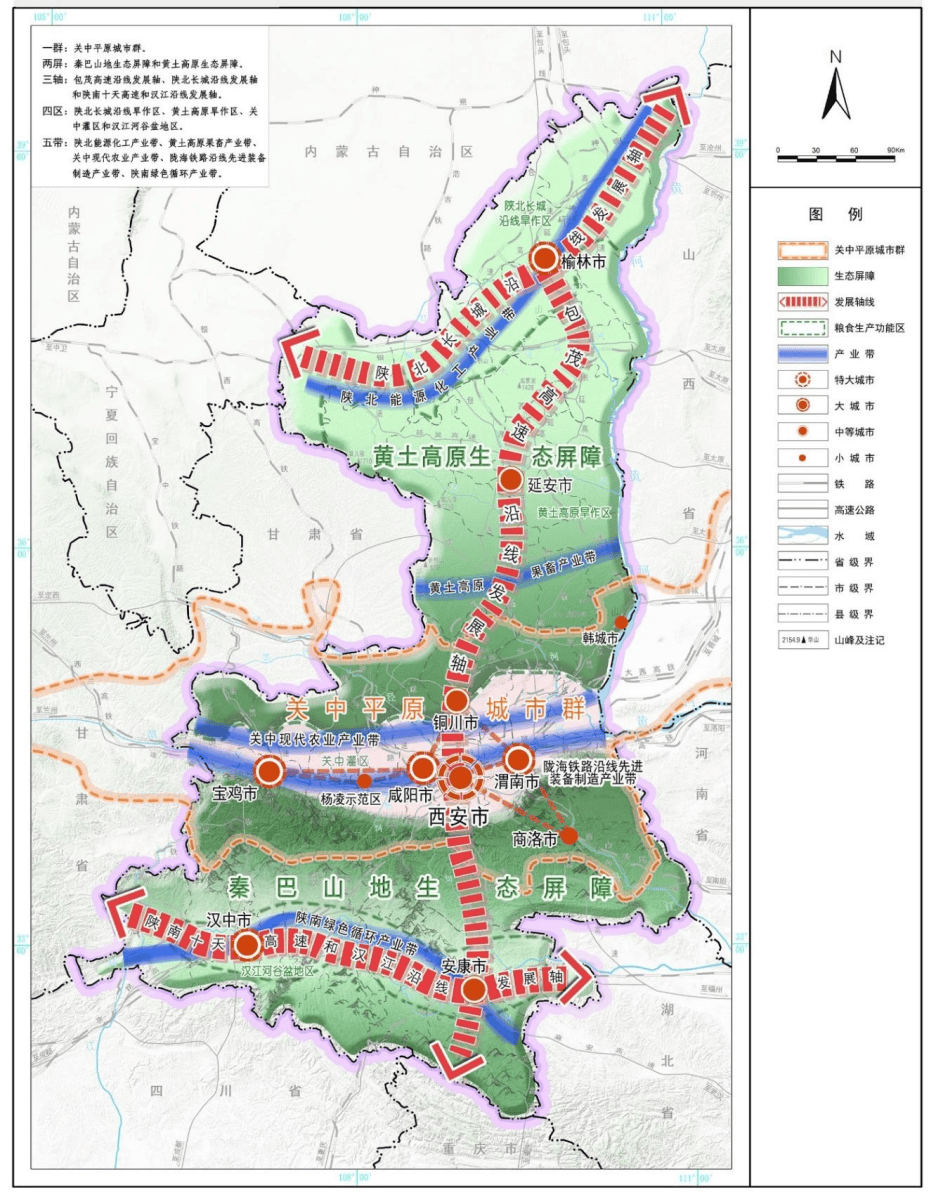

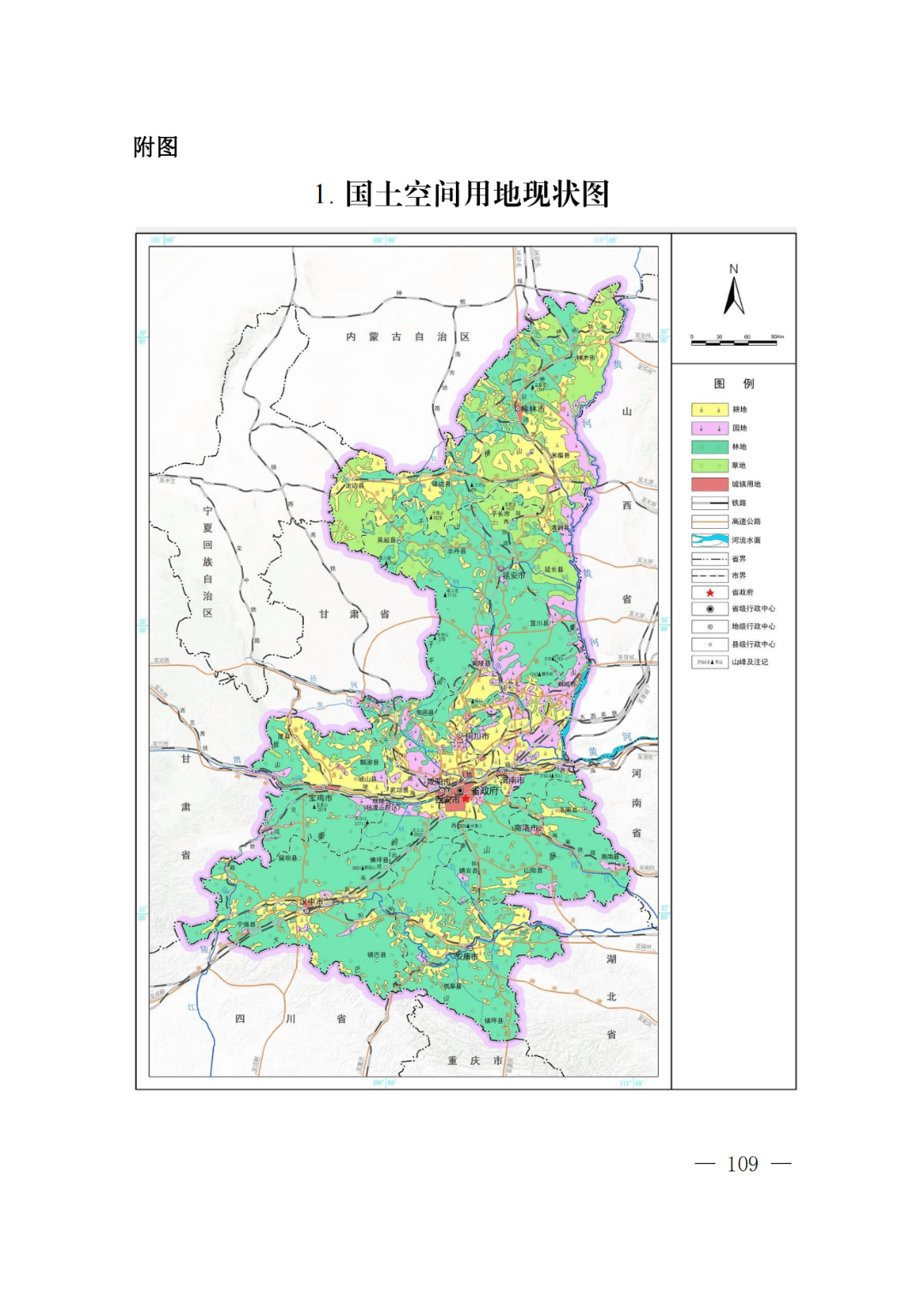

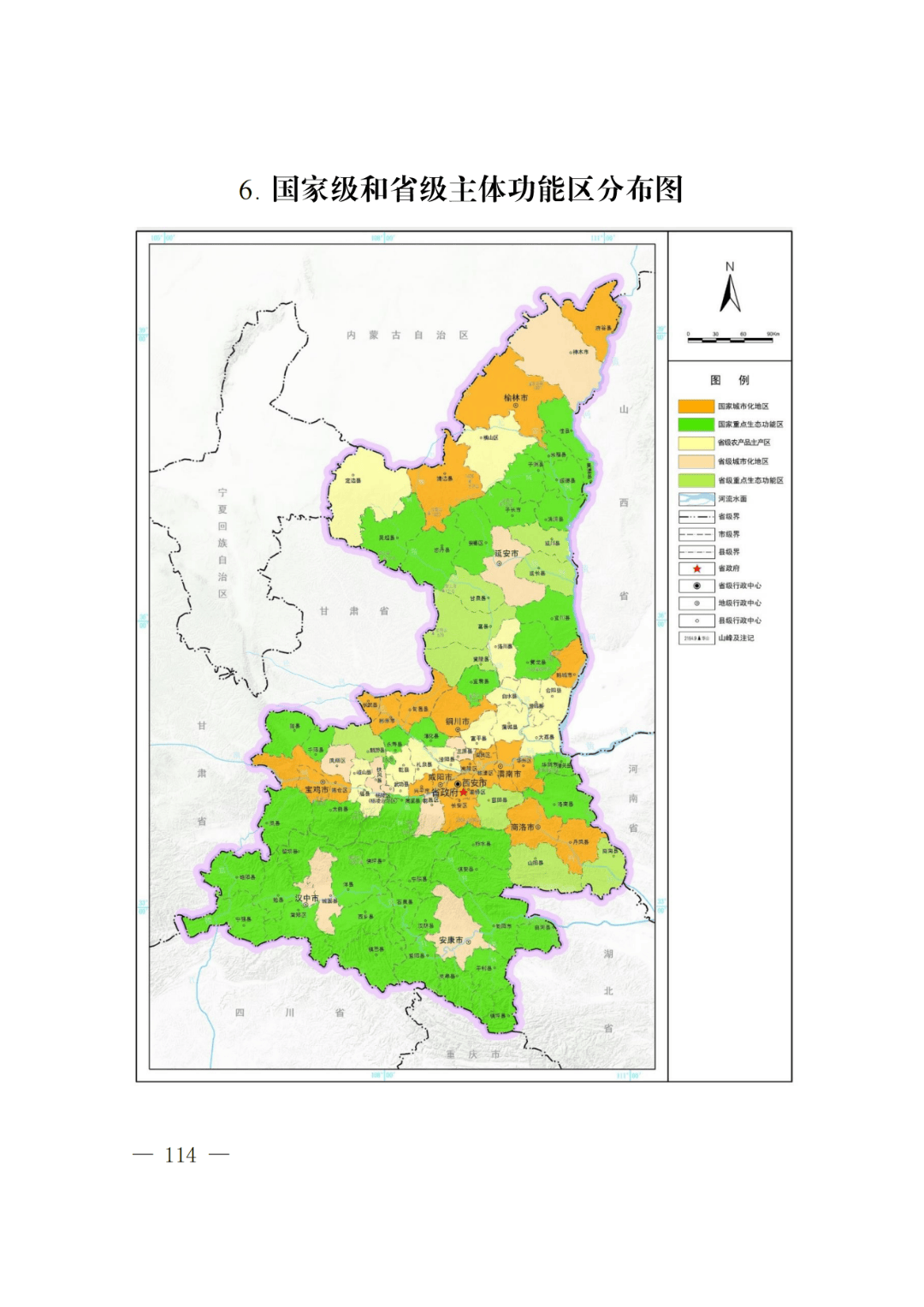

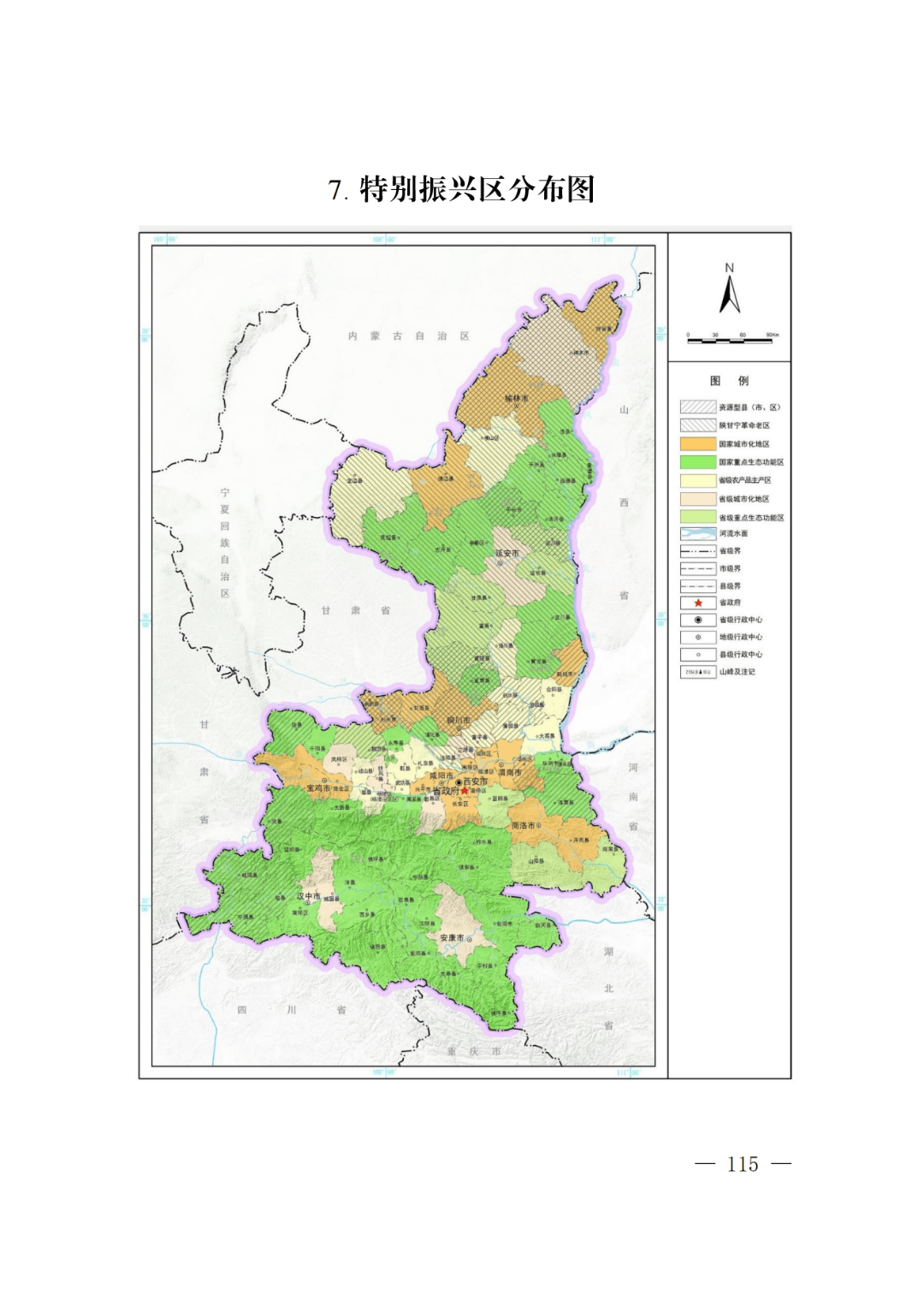

构建“一群两屏三轴四区五带”的国土空间开发保护总体格局。

国土空间开发保护格局图

一群:

关中平原城市群。以陇海交通干线为主轴、西安都市圈为核心的关中平原网络化发展区域,是我国向西开放的战略支点,引领西北地区发展的重要增长极,以军民融合为特色的国家创新高地,传承中华文化的世界级旅游目的地和内陆生态文明建设先行区。

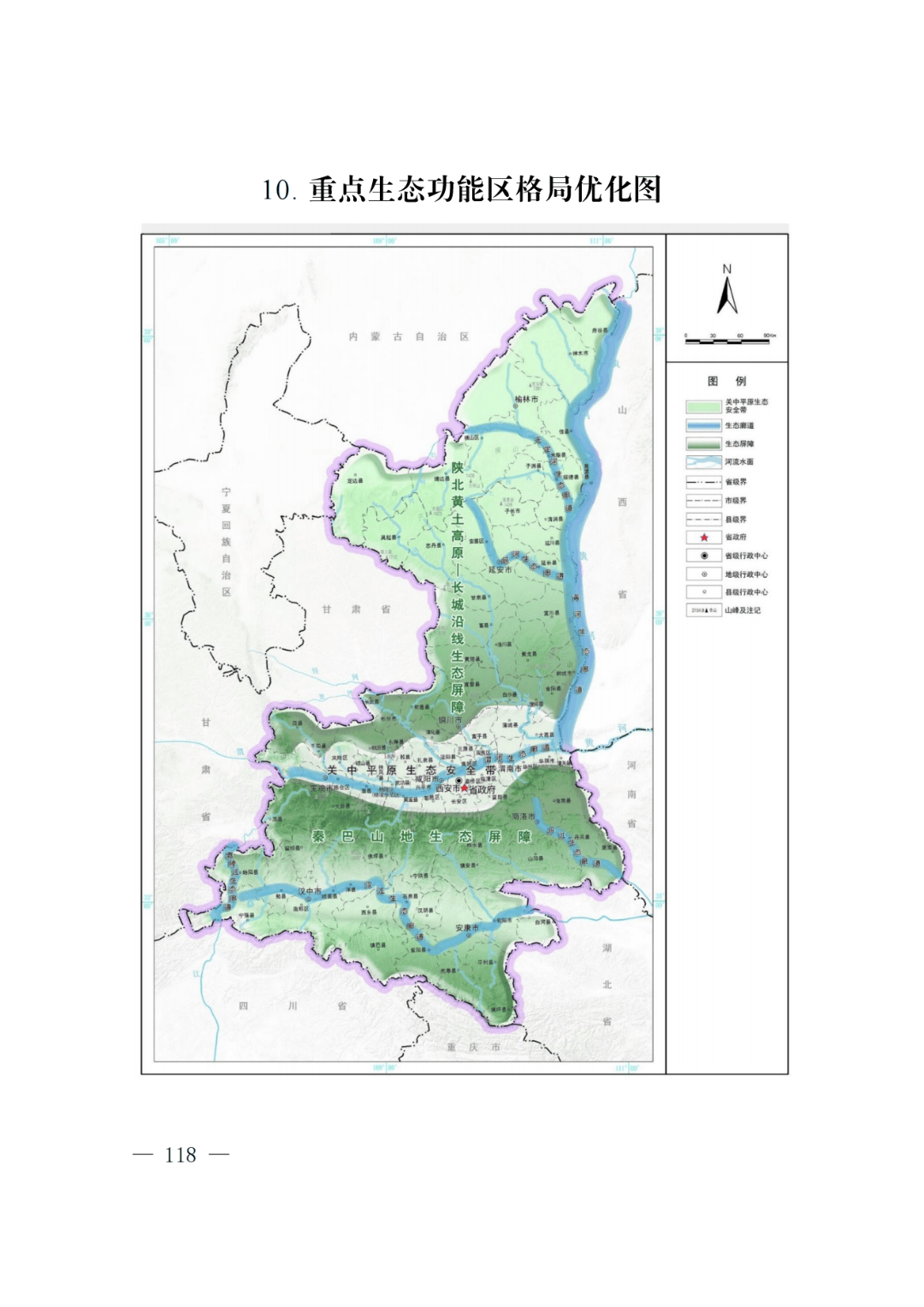

两屏:

秦巴山地生态屏障和黄土高原生态屏障。秦巴山地生态屏障涉及汉中、安康、商洛、宝鸡、西安和渭南等6市,是国家秦巴生物多样性生态功能区的主要组成部分,承担重要的生物多样性保护和水源涵养等生态功能;黄土高原生态屏障主要涉及延安、榆林、铜川和渭南等4市,是国家黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区组成部分,承担水土保持、水源涵养和生物多样性保护等生态功能。

三轴:

包茂高速沿线发展轴、陕北长城沿线发展轴、陕南十天高速和汉江沿线发展轴。

包茂高速沿线发展轴:包括榆林、延安、铜川、西安、商洛、安康等包茂高速沿线地区,是关中平原城市群辐射带动陕北、陕南发展的轴线。

陕北长城沿线发展轴:包括榆林定边、靖边、横山、榆阳、神木和府谷等6县(市、区),是国家综合能源基地产业集聚区和陕北城镇发展密集区,也是呼包鄂榆城市群的重要组成部分。

陕南十天高速和汉江沿线发展轴:包括安康白河、旬阳、汉滨、汉阴和石泉等5县(市、区),汉中西乡、洋县、城固、汉台、勉县和略阳等6县(区),是秦巴山区人口相对集聚、产业布局相对集中的发展轴。

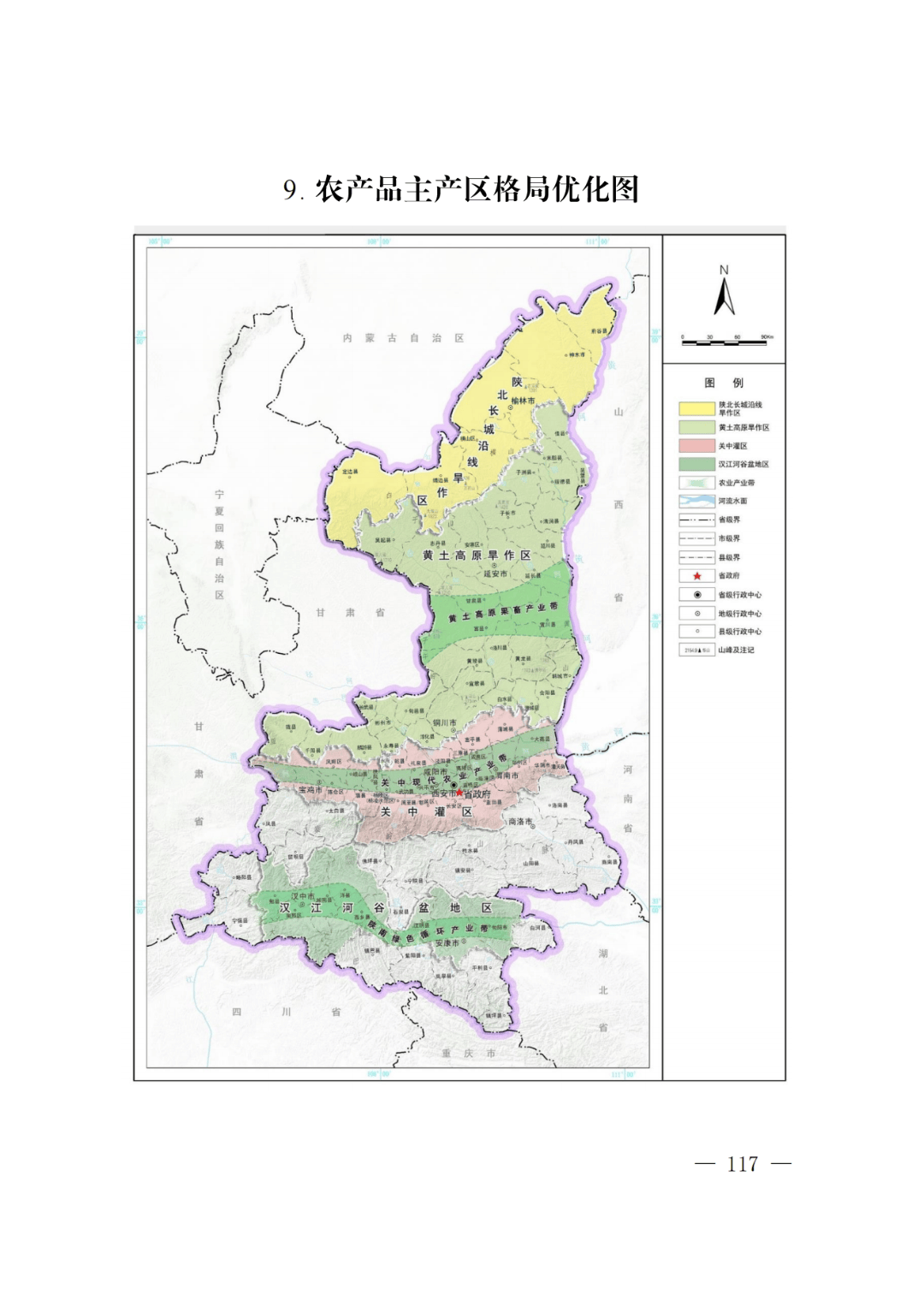

四区:

陕北长城沿线旱作区、黄土高原旱作区、关中灌区和汉江河谷盆地四大粮食生产功能区,是陕西省小麦、玉米、水稻、马铃薯和小杂粮的主要生产区。

五带:

陕北能源化工产业带、黄土高原果畜产业带、关中现代农业产业带、陇海铁路沿线先进装备制造产业带、陕南绿色循环产业带,是陕西省产业发展的主要承载空间。

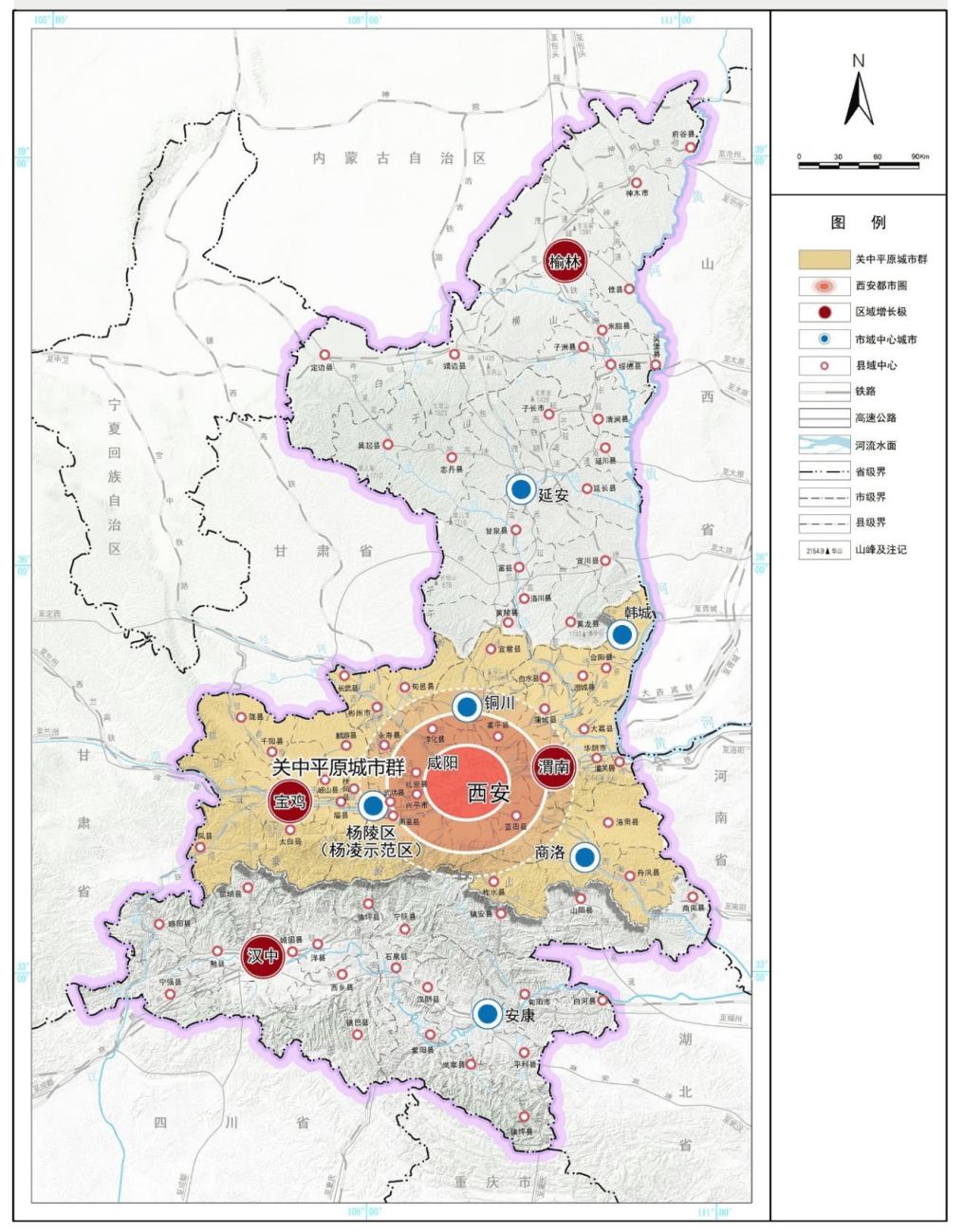

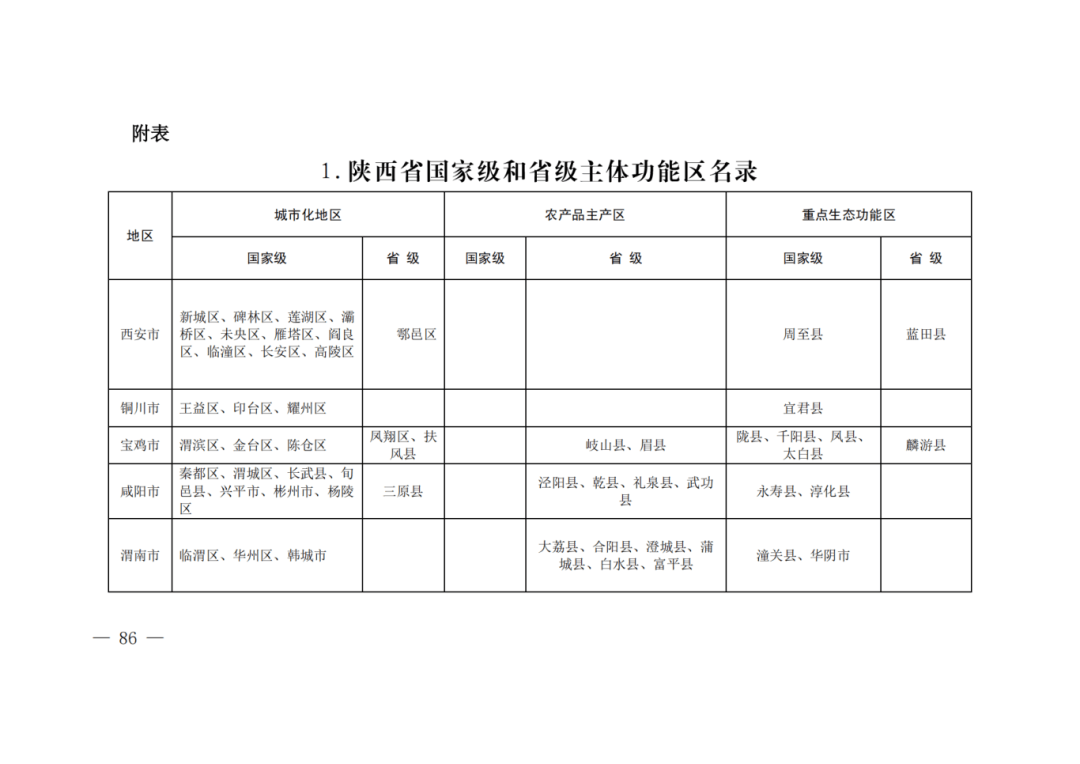

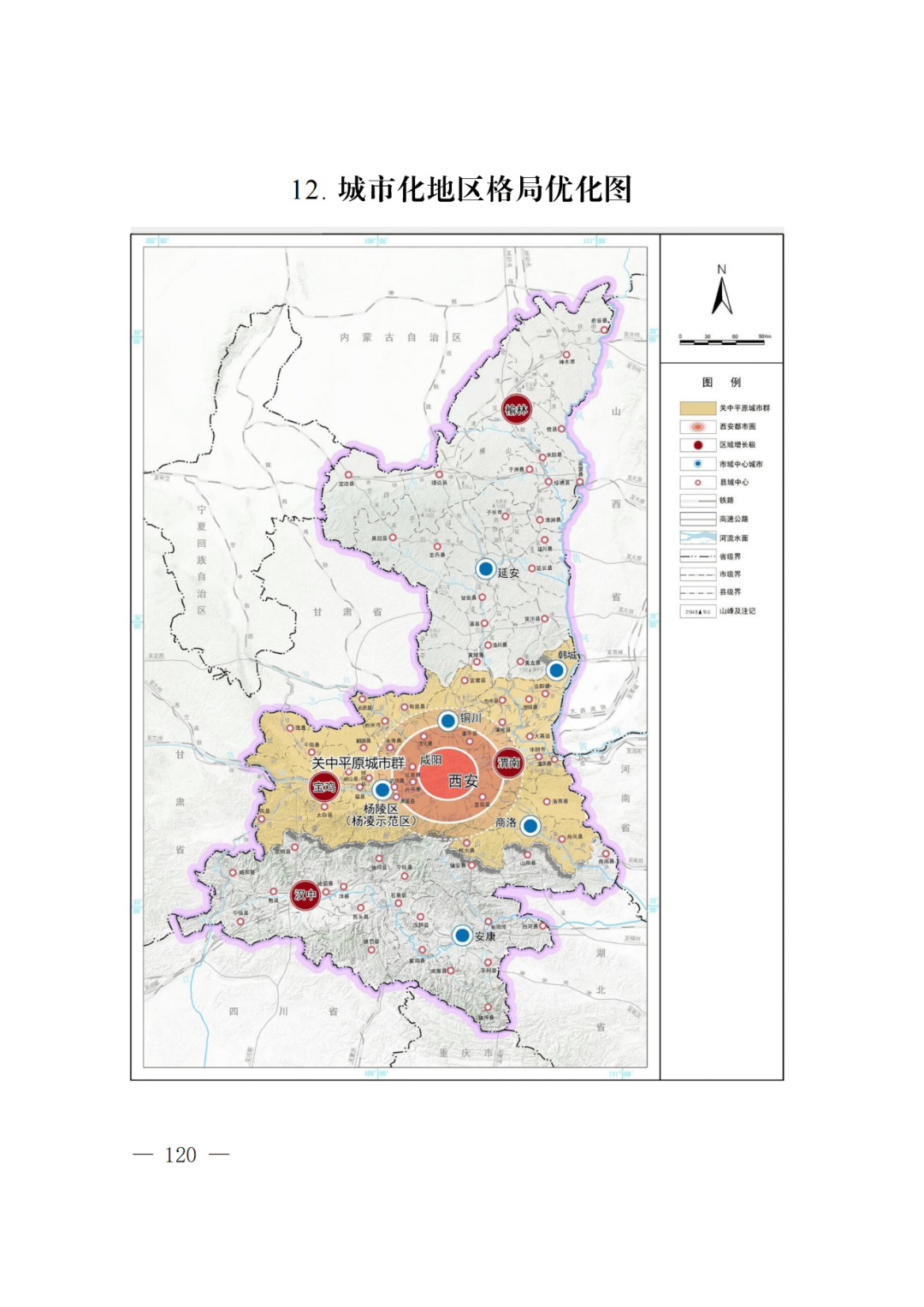

构建“一群一圈四极六城多镇”的城镇空间格局。

城市化地区格局优化图

一群:以西安都市圈为核心的关中平原城市群。

一圈:以西安国家中心城市为核心,包括咸阳中心城区,渭南中心城区、铜川中心城区、杨凌示范区等共同组成的西安都市圈,是陕西省发展的核心区域。

四极:榆林、宝鸡、渭南和汉中等4个区域中心城市,是辐射带动区域发展的增长极。

六城:铜川、延安、安康、商洛、杨凌示范区和韩城等6个市域中心城市,是带动市域发展的中心。

多镇:县城(市)和重点镇,是城镇化的重要载体,是统筹城乡发展、促进乡村振兴的重要支撑。

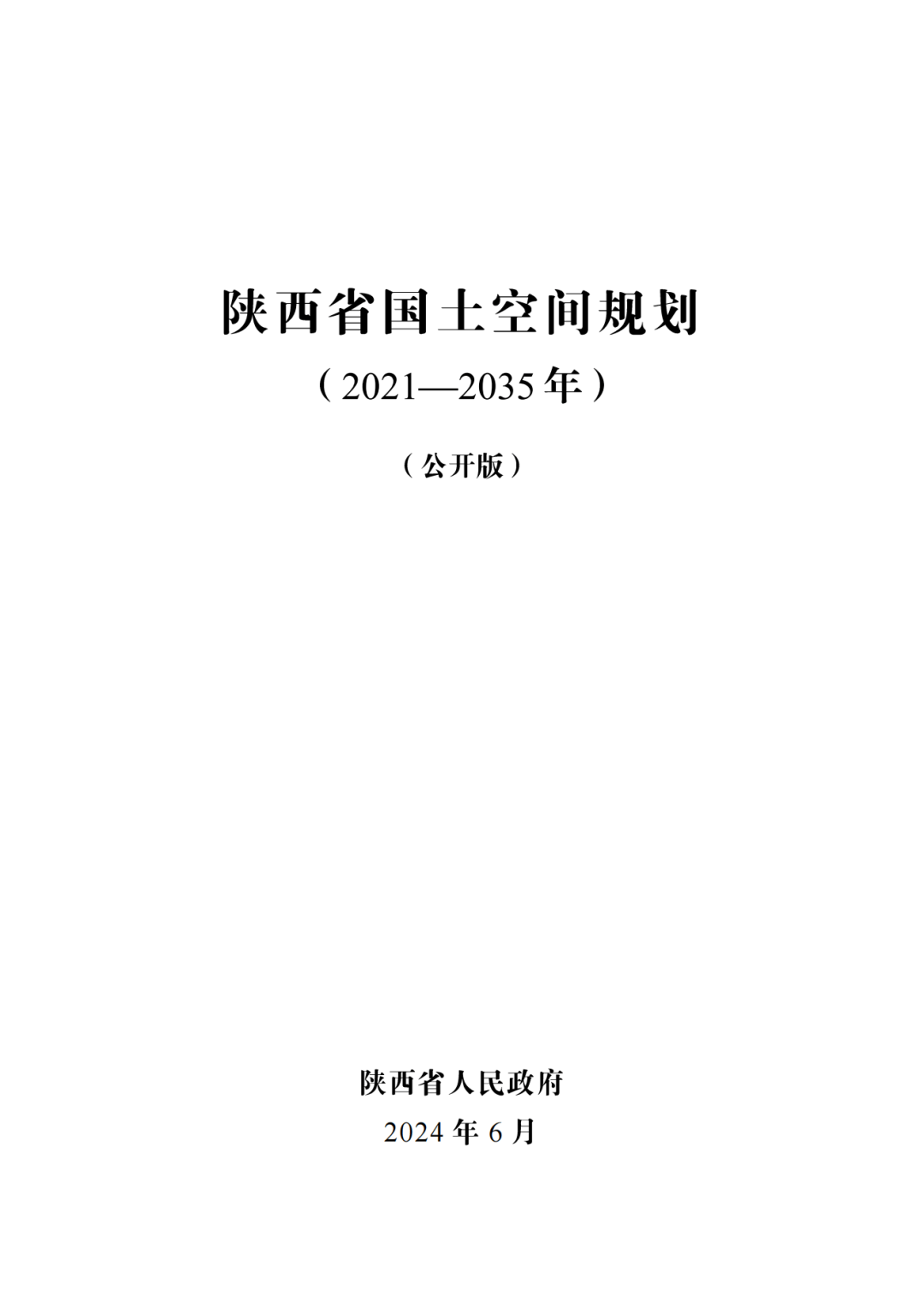

推动关中平原城市群高质量发展。

以秦创原创新驱动平台为牵引,以西安(含西咸新区)、咸阳为重点,整合重大科技创新平台和产业发展平台,构建协同创新体系,优化产业空间布局,促进创新发展。进一步完善高铁网、公路网、航空网、信息网建设,加快构建城市群对外运输大通道和内部快速交通网络,推动交通基础设施互联互通。

完善城市群协同发展机制,深化与长江中游、中原、山西中部、兰州—西宁等城市群联动发展,建立与成渝地区双城经济圈协同对接机制,打造引领西部地区开放开发的核心引擎。

建设西安都市圈。

围绕“三中心两高地一枢纽”的国家中心城市建设目标,完善核心区城市功能。重点发展以先进制造业为支撑的实体经济,推动先进制造业和现代服务业深度融合,完善金融服务功能,强化科教服务功能。培育壮大总部经济、数字经济、创意经济、平台经济等,提升产业现代化发展水平。依托丰厚历史文化资源,大力发展文化旅游产业。推动交通物流基础设施高质量发展,提升开放交流服务功能,增强枢纽服务能力。

加强富平—阎良、高陵—泾河新城—三原、西咸新区空港新城—咸阳经开区、临渭—华州、耀州、杨凌—武功—周至、乾县—礼泉等外围组团发展,完善组团城市功能,承接核心区功能外溢,促进职住平衡,有效疏解核心区人口和产业。

推进都市圈同城化,贯通、加密城际快速公路网,推进西安都市圈内各层次道路交通有效衔接转换,实现城际公路市政化和城际客运公交化。建设关中城际铁路网,推动高速铁路、普速铁路、城际铁路和城市轨道等多网融合发展。推进西安轨道交通向周边城镇、产业园区延伸,建设快捷通勤交通系统。完善空港综合交通配套,形成一体化高效立体交通网络。深入推进西安—咸阳一体化发展,促进公共服务均衡普惠、基础设施互联互通、科创产业深度融合、生态环境共保共治。

培育区域增长极。

建设榆林、宝鸡、渭南和汉中等4个区域中心城市,促进中心城市与外围城镇联动、优质公共服务和就业功能区域化发展,形成多中心、组团式的空间形态和中心城区带动、产业协同发展、交通互联互通、生态协同治理、设施共建共享的城镇圈。

壮大市域中心城市。

立足特色资源和产业基础,优化发展空间,壮大铜川、延安、安康、商洛、杨凌示范区和韩城等6个市域中心城市,增强辐射带动能力。

合理利用城镇地下空间。

开展地下基础设施调查和地质环境普查。根据城市地下空间特点和发展需求,统筹地下管线(管廊)、地下通道、地下公共停车场、人民防空工程等各类市政基础设施建设空间。结合城市地形特征和跨路、跨河、穿山联系的要求,合理布局交通涵道、地下商业设施和仓储设施等。

西安和咸阳要加强人流集中区地铁枢纽、地下步行系统、地下停车场与地面公交枢纽、商业网点、人民防空工程等协同建设,促进地上地下空间复合开发。人口密集区的老城区和城市新区核心地段,要推进建设系统化、网络化的城市地下空间系统。

宝鸡、渭南、铜川、安康、汉中、榆林、延安等城市要以公共地下停车场建设为重点,适度开发符合人民防空要求的地下商业设施。

小城市、县城及重点镇要根据城镇建设需求和人民防空建设要求,统筹建设地下停车场、地下通道等。

原文如下:

谢谢你的在看和点赞

![[巴基斯坦]海拔6,286米Great Trango Tower峰西南山脊首攀|世界上距离最长的大型山壁攀岩线路](http://q5.itc.cn/q_70/images03/20240120/ce47283f2b714e52976a0c84b409435f.jpeg)