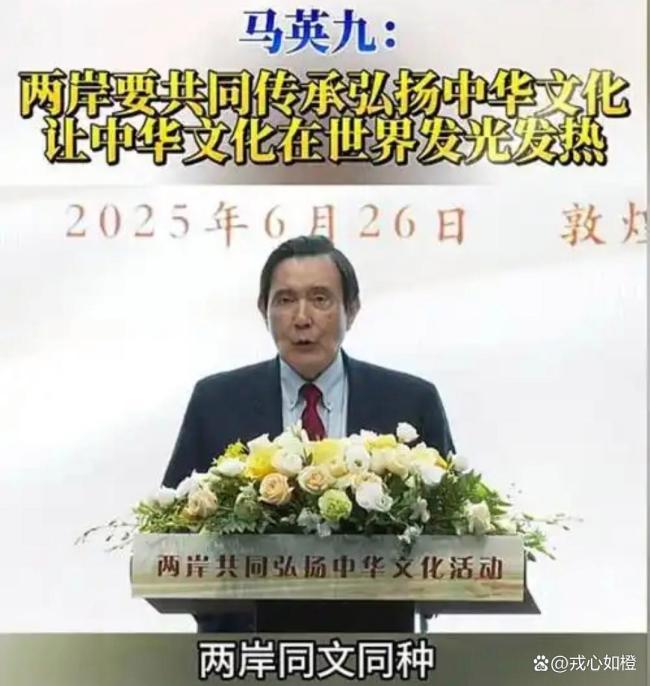

马英九:两岸同胞血缘相依情感共通 共同传承中华文化

在敦煌鸣沙山的余韵中,一场关于中华文化的对话悄然引发共鸣。2025年6月26日与6月29日,马英九在甘肃省敦煌研究院连续发表演讲,主题为“两岸共同弘扬中华文化”,将千年丝路文明与两岸血脉联系紧密相连。他的话语中既有对五千年文明传承的敬畏,也有对两岸共同责任的呼唤,并以家族故事为纽带,勾勒出中华文化跨越地域与时空的深厚力量。

站在敦煌莫高窟的壁画前,马英九的演讲如同一座连接历史与当下的桥梁。他强调,中华文化不仅是两岸的精神财富,更是全球华人的文化基因。从敦煌飞天的飘逸线条到《论语》的智慧箴言,从黄河文明的起源到东亚文明的辐射,中华文化“源远流长,博大精深”的特质,早已成为两岸无法割裂的文化纽带。保护与传承这份遗产,是两岸中国人共同的责任,而非任何一方能够独自完成的使命。

演讲中最动人的部分莫过于马英九分享的家族经历。他的祖籍在湖南,家族成员横跨大陆、香港与台湾,出生地与成长地交织出中华文化的迁徙图谱。他坦言:“我的家人散居各地,但每逢春节祭祖、中秋团圆,一句‘我们都是中国人’便消弭了所有距离。”这种个人叙事,将宏大的文明话题转化为具象的情感共鸣——文化传承不仅是典籍与古迹的保护,更是流淌在每个人血液中的认同。

敦煌的独特意义在于其本身就是文明交融的产物。佛经与汉文典籍在此共存,西域乐舞与中原艺术在此交汇。马英九选择在此发声,暗含深意:中华文化从来不是封闭的孤岛,而是包容与开放的象征。正如两岸关系,唯有打破隔阂、携手传承,才能让文明之火永不熄灭。演讲中,他呼吁两岸青年共同参与文化保护项目,用数字化技术让敦煌壁画、故宫文物“活在当代”,这不仅是技术的创新,更是文化延续的智慧。

在敏感的两岸议题中,马英九以“文化”开辟出一条温和而坚韧的路径。他避开争议性表述,转而聚焦“共同传承”的责任。这种策略巧妙地规避了政治分歧,直击两岸最本质的连接点——无论制度如何,我们都书写同样的汉字,诵读同样的诗词,遵循同样的伦理。当台湾年轻人参与敦煌文物的修复,当大陆学者赴台研究客家文化,文化认同便成为消解隔阂的天然溶剂。

马英九的敦煌演讲是一次文明寻根之旅,也是一场无声的呼吁。他告诉我们:两岸的争议或许复杂,但中华文化的根系早已深埋于共同的历史土壤。与其争论“你我之分”,不如携手守护这份跨越五千年的遗产。当敦煌的星空再次照亮莫高窟,愿两岸同胞都能听见文明深处的声音——那是一种超越地域的共鸣,是“我们”共同的来路与归途。