九月九 · 重阳节

《九日齐山登高》

唐·杜牧

江涵秋影雁初飞,

与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,

菊花须插满头归。

但将酩酊酬佳节,

不作登临恨落晖。

古往今来只如此,

牛山何必独沾衣。

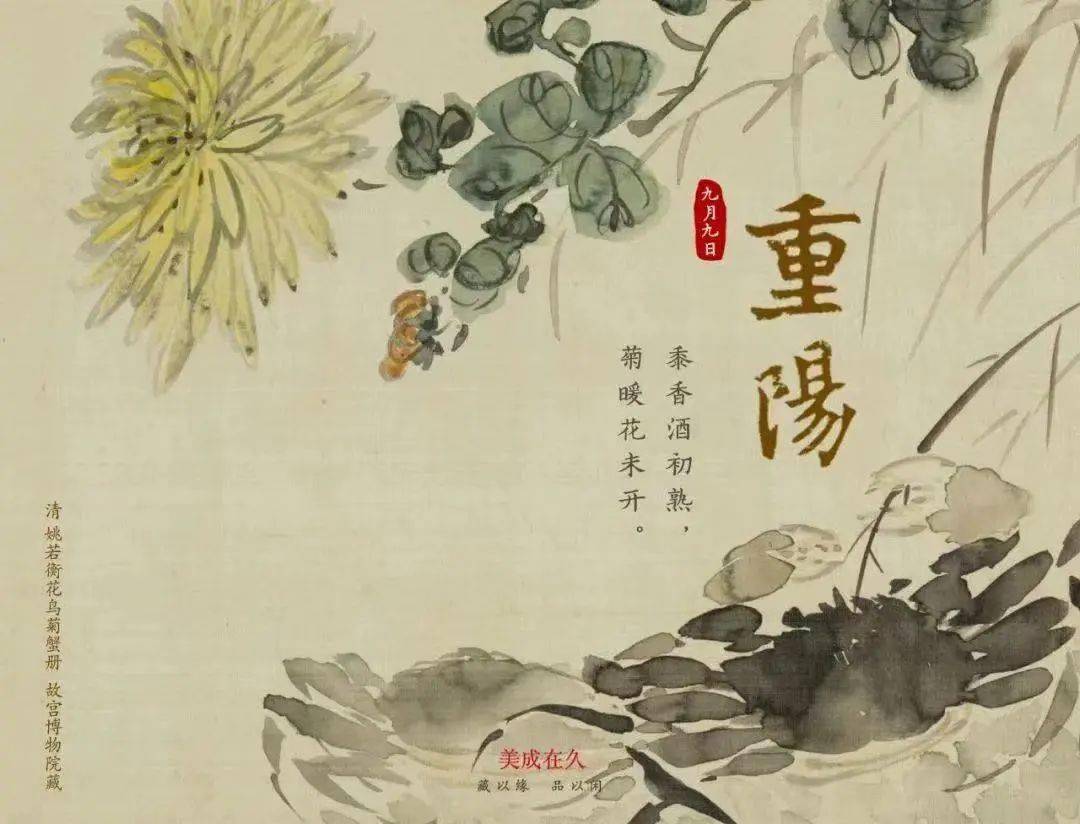

“九”为老阳,是阳极数,农历九月初九,两九相重,故曰重阳;又因日与月皆逢九,故又称为“重九”。

九为单数者大,又与敬老、老人合意,在现代,“重阳”也被称为敬老节。

《九日》

唐·文森

三载重阳菊,开时不在家。

何期今日酒,忽对故园花。

野旷云连树,天寒雁聚沙。

登临无限意,何处望京华。

重阳节节俗或云肇端于战国,后成型于西汉。

登高辞青、配簪茱萸、品菊赏菊、吃重阳糕、等习俗沿袭至今。

秋高气爽,此时登高远望可达到心旷神怡、健身祛病的目的。

周处《风土记》曾记:“俗尚九月九日谓上九。茱萸气烈,熟色赤,可折其房以插头,云辞恶气而御初寒。” 古人用这种气味浓烈、果实为红色的植物来驱虫祛湿以逐风邪。

古时,菊花酒被看作是重阳必饮,是祛灾祈福的“吉祥酒”与“长寿酒”,别称“延寿客”。《西京杂记》中载:“九月九日,佩茱萸,食蓬饵,饮菊花酒,令人长寿……菊花舒时,并采茎叶,杂黍米酿之,密封置室中,至来年九月九日始熟,就饮焉,故谓之菊花酒。”

《重阳日至峡道》

唐·文森

强插黄花三两枝,

还图一醉浸愁眉。

半床斜月醉醒后,

惆怅多于未醉时。

流年不弃桑榆老,春光冉冉映重阳。

如今,虽然很多传统习俗已随光阴流转而有了新的演变,但怀古感恩与敬老尊老这一中华民族的美好品德却不曾被改变。

冉冉秋光留不住

满阶红叶暮

又是过重阳

台榭登临处

山海微风不燥

出走半生万般景

还愿归乡共举杯话桑麻