勒勒车是草原游牧文化的标志性物件,上世纪90年代前是草原上牧民必需的生产生活用具。高大的车轮,能通过泥雪、沙漠地貌和沼泽边缘,甚至蹚过小河。窄窄的车轮阻力小,破雪能力、通过能力强。素有"草原之舟"“草原列车”之称,在游牧民族的生产生活中发挥过巨大的作用。

(陈巴尔虎草原上新制作的勒勒车 )

勒勒车的历史几乎与北方游牧民族的历史同样古老,勒勒车有记载的起源可上溯到《汉书》所记载的"辕辐"南北朝时期,鲜卑、柔然、铁勒(又叫敕勒)等族,造车技术已经相当娴熟。

北朝时的铁勒人就以造车闻名,他们造的车"车轮高大,辐数至多"《汉书》,史书上称为"高车人"。辽代,蒙古族造车技术已经很发达,并且广泛用于游牧生活中。《辽史》记载:“扎剌亦儿部以车为阑,每一千车为一库伦,共有库伦七十。”以此计算,仅在扎剌亦儿部即有车数万辆。呼伦贝尔草原上一片黑车白帐。

(匈奴时期的阴山岩画双马拉车)

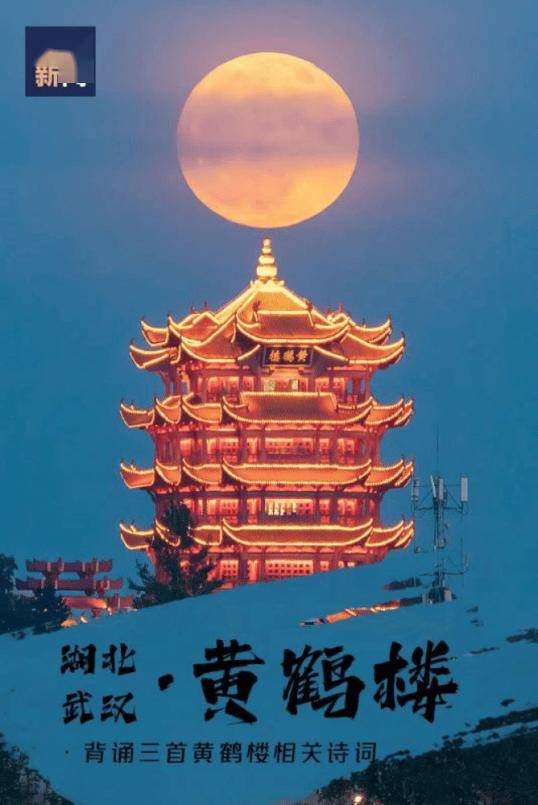

(辽代韩师训墓驼车壁画)

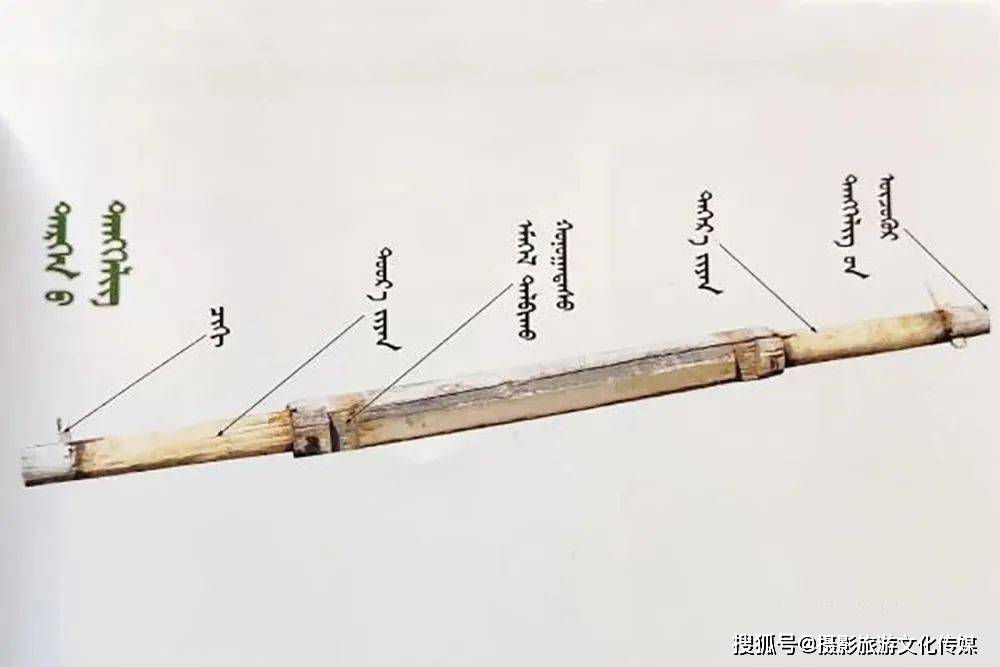

呼伦贝尔各游牧部族均制作勒勒车,最著名的是达斡尔族的“大轱辘车”,他们在300多年前,就是乘坐自制的大轱辘车,从黑龙江北岸迁到嫩江流域的。兴安岭最硬的两种木头黑桦和柞木(蒙古栎),在莫旗这一带资源丰富。车轮高约1.7米,有17-21根辐条,车辋用两根直径约8厘米的黑桦对接制作,车轴长约1.6米,在车轴两头和与车轮磨擦的地方镶上了铸铁铸成的车尖子。在车头穿轴的孔内有铁铸的车穿。车板是两根车辕八根车重子横穿连接后,在车重子上用柳条交错编穿的车风子组成。制作完需要抹上植物油防止开裂。车辕长4.2-4.4米,最贵的时候,通常一辆车能换一匹马或一头牛。大轱辘车载重约500公斤,日行数十里至百里。

(20世纪初海拉尔)

整车用柞木的地方两处,一个是车幅,另一个是车拍子(车板两侧护架)上的横穿和立柱。最早是一侧做活的,后来也有两侧做活的,车夫在紧急情况下卸下来防身使用,柞木比黑桦重,且坚硬,轮起来铁棍一样结实。这个材料要选用生长在阴坡上的柞木,生长缓慢,密度更大,其余地方均用黑桦制作。

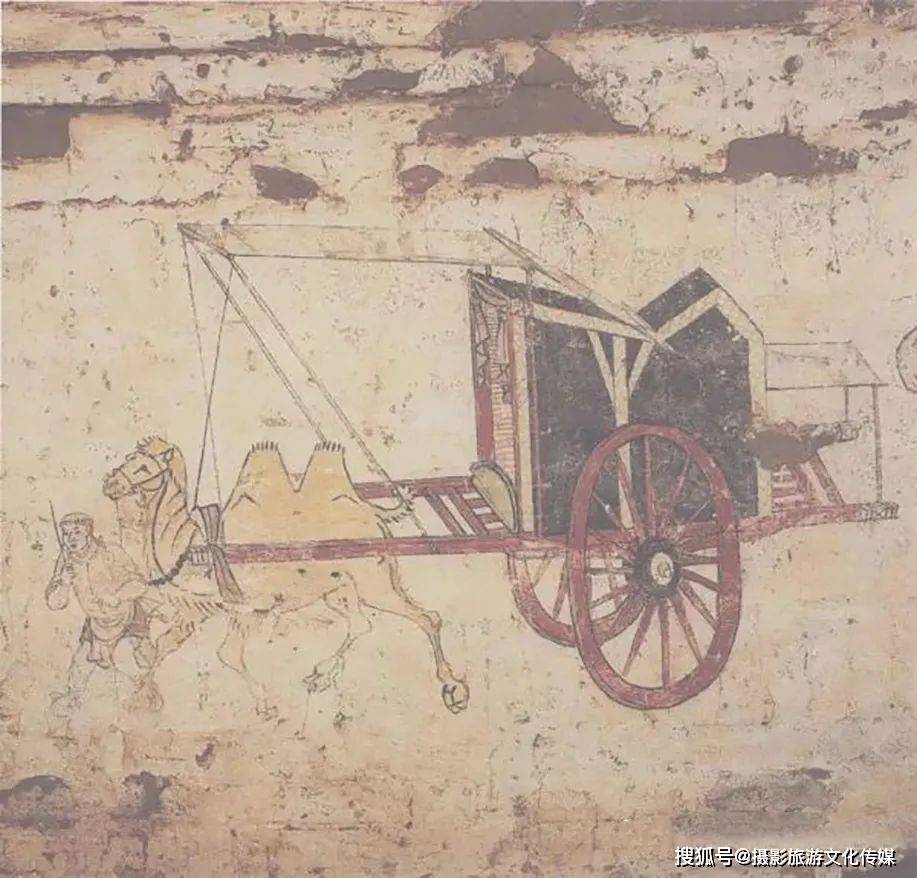

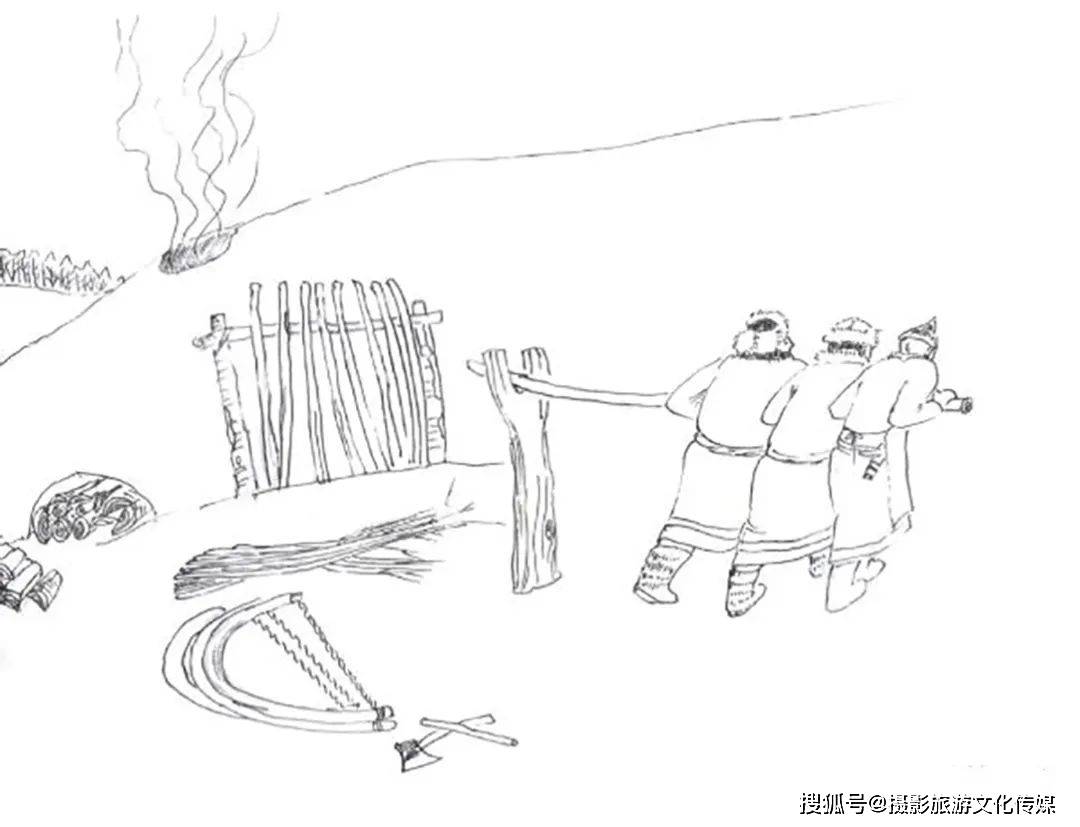

一直到上世纪80年代,达斡尔人制作大轱辘车的车辋需要挖辋窑熏熟,需要最少三个人带上围裙在丫字形桩子上用肚子顶着一点一点挪动别点,揻出来弯来,一推一回,一点点塑性。有了弯度后,在用柳条连接两头,用木棍拧成“麻花”,把桦木杆揻出半圆形来。

(揻车辋图)

先秦荀子《劝学》开篇就讲:青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。可见中原的制轮技术在中国源远流长。

草原地区的勒勒车轮都是两根桦木连接,住在陈巴尔虎旗林草结合部的鄂温克族通古斯牧民库勒日老人说:他们过去造车也窑烤制轮,因为冬天采伐的冻木入窑会缩尺,用量也不大,他们一般在夏季制作车轮,在入伏后采伐桦木,把桦木去皮在莫尔格勒河河边沙石里埋半截子,将丫型桩子埋在河边,中午阳光下爆晒两个时辰就骑马过去了,取出晒热的桦木在河边就直接揻了,相对黑桦,白桦还是容易揻一些,,一个人就能揻。轮心的桦木要选用林子边的孤桦树,经历风吹雨打结实一些。

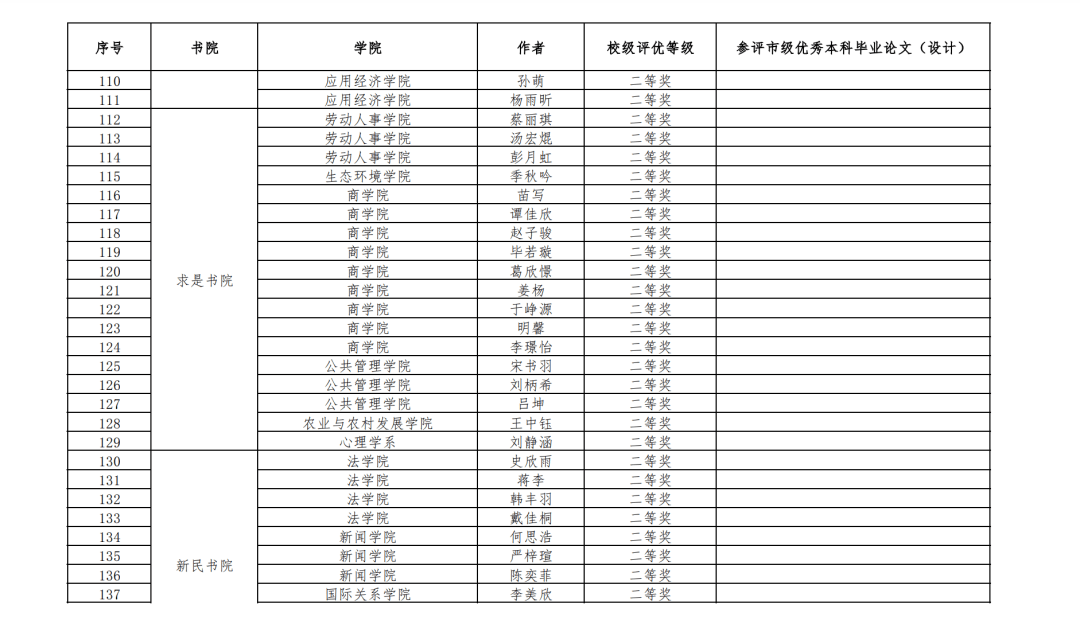

(勒勒车结构,图片引用自图书《巴尔虎文化》,主编讷黑图。)

过去,勒勒车承载了牧人全部的家当,车轮、底盘及长度一样,上半部分功能各异,按照巴尔虎方言:勒勒车分为木哈里亚(载人车)、刚特日格(水缸车)、辛格力格(装干牛粪车)、呼里耶尔(载物箱车)、扎达盖特日格(拉羊圈或蒙古包的车),根据需要,可以任意组合,在车队里,有的车多,有的车少,迁徙的场面浩浩荡荡。

(1918年,海拉尔街景)

布里亚特、巴尔虎等部过去购买使用达斡尔大轮车,就地取材自制的勒勒车轮较小。过去牧民夏营地时就进林子砍伐车辋揻好后取回。勒勒车属于轻型车辆,但是城市用的勒勒车没有越野需求,主要功能是载重和提高速度,属于重型车辆,车轮直径更小、更厚,使用榆木板拼接车辋,金属泡钉连接,外箍铁瓦,与中原地区相似。

(东北沦陷时期,新巴尔虎牧民在运牛粪)

《呼伦湖志》记载了20世纪20年代甘珠尔庙会的盛景;由布特哈、莫力达瓦等地来的黄轴大轮车商,在半月形市场南,各设圆形圈落买卖。新巴尔虎左翼正蓝旗和辉河、伊敏等地的耶鲁特、索伦部落卖白轴勒勒车的也都圈落其南边。《呼伦贝尔旅蒙商》一书记载,1924年,莫力达瓦旗产的大轱辘车卖18元一辆,海拉尔,牙克石产的车卖14元,可见,硬柞木制作的车卖价就是比普通材质的车价高。1934年,甘珠尔庙会卖大轮车的达斡尔人就100多人,车轮及配件也有单独交易商铺。达斡尔人仅庙会每年卖掉2000多辆大轱辘车。买车的人主要为当地巴尔虎人和外蒙人,车缺时,一辆车换一匹马,过剩时,三四辆车换有匹马或牛 。

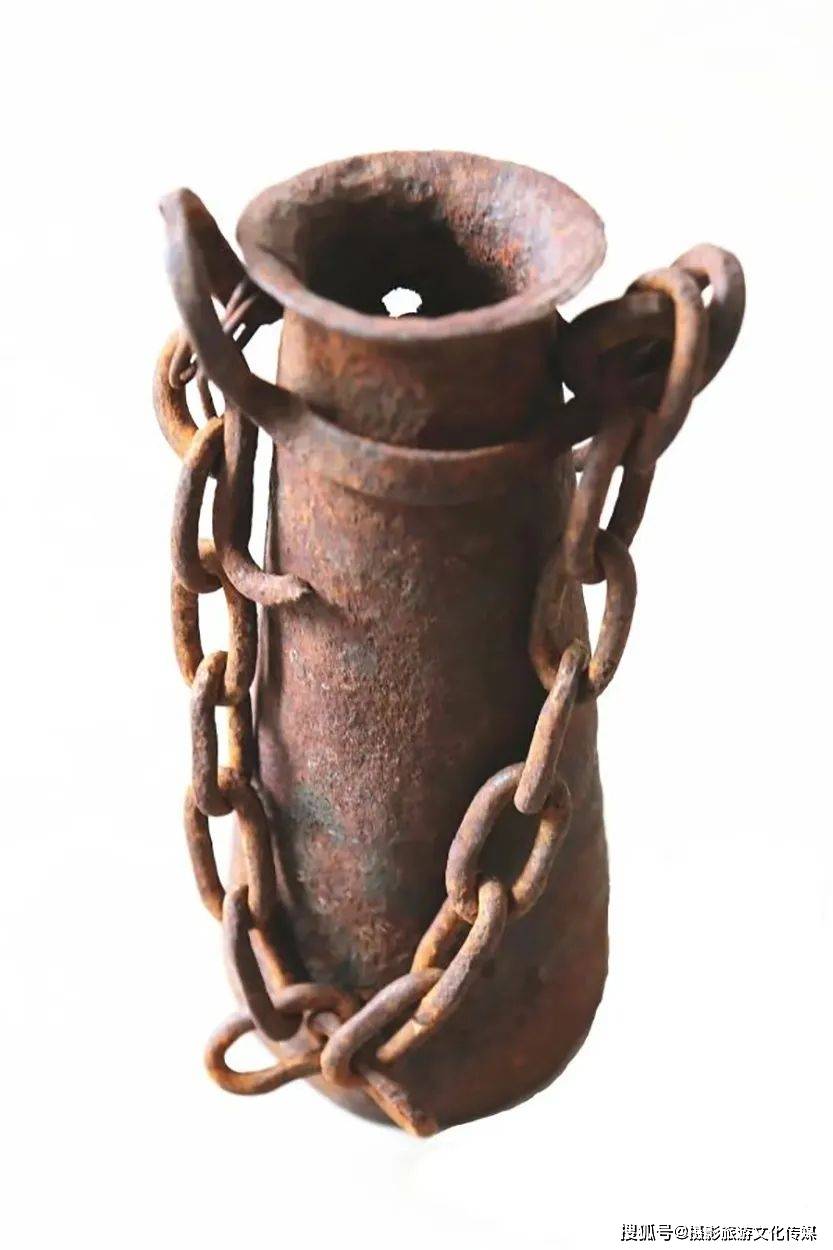

(勒勒车油壶)

除了甘珠尔庙会满足牧民需求,呼伦贝尔最早造勒勒车的车铺是民国期间河北南宫人白长兴在海拉尔人正阳街88号开设义兴公木铺,主要经营勒勒车、行克里、蒙古包门、蒙古锅架、衣箱等。勒勒车主要材料车辋料来自莫旗,干燥定型后运到海拉尔。

1943年,海拉尔市有木工铺25户,制材铺10户,满洲里有家具铺3户,车木铺2户约10余人,扎莱诺尔有车木铺2户;新巴尔虎左旗有木匠铺30户。莫力达瓦旗木匠铺3户,生产木制钢轴车和达斡尔族使用的大轱辘车。

(上世纪30年代的海拉尔街头的勒勒车)

中华人民共和国成立后,木器加工行业发展较快,1953年,海拉尔木工生产合作社和扎兰屯铁木生产合作社成立有社员42人,生产日用家具、牧民大篷车等,索伦旗木器家具合作小组成立,共有社员10人,生产蒙古包架、勒勒车产品,到了1956年手工业合作化时,全盟共有木工生产合作社(组)22个,有社员491人。制作的勒勒车等产品源源不断满足牧区需求。鉴于勒勒车为易耗品,这个时期的车没有实物保留下来。

(上世纪70年代陈巴尔虎旗鄂温克民族苏木斯格尔基泉边拉水的牧民,勒勒车轮开始变小。)

(上世纪70年代末,陈巴尔虎旗巴彦哈达苏木乌兰础鲁牧民在水车边,已经使用了铁轮勒勒车。)

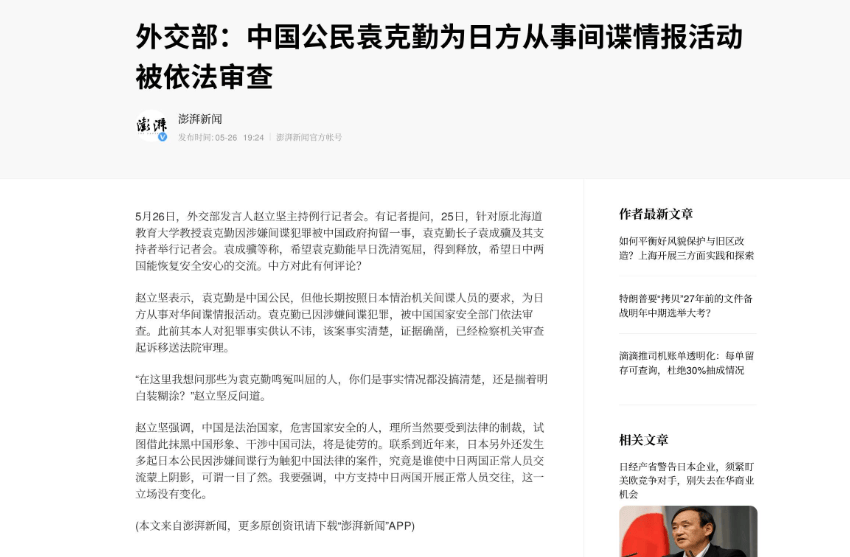

据1966年统计:巴尔虎三旗牧民共有各种畜力车辆29634辆,其中陈巴尔虎旗3782辆。按照当年的全旗总户数4350户,牧业户数为四分之三,户均不足一辆车,而且绝大部分为生产队车辆。因为特殊的历史原因,也有牧户把载人车或水车的轮子换上现成的俄罗斯或苏联时期的马车轮子,或者侵华日军41式75MM山炮轮子的。这个炮轮子为铁轴木幅轮子,在诺门坎战役大量使用,苏联红军打进来时,把炮筒毁了,轮子扔下跑了。一直到上世纪70年代,在草原上使用该车轮的勒勒车都能偶见。

(侵华日军41式75MM山炮轮子,陈巴尔虎博物馆藏品)

(鄂温克族自治旗牧民家中使用的勒勒车)

勒勒车伴随着呼伦贝尔草原两千年时光,其功能样式,材质并没有质的突破。一辆普通桦木勒勒车的使用寿命只有4、5年,车辋磨损了,截断车幅重开榫头,车圈一次比一次小,最多能更换三次,轮心使用的时间最长,能用一二十年。过去的勒勒车来源为一部分是牧民购买商品车,一部分为牧民就地取材自制,牧民家家户户都有简易木工工具,不断修修补补使用。牧民将松树根烧出的油当做车轴润滑油,并涂满车身当做保护漆。没有润滑油就在草地上抓“油拉罐子”,学名叫蒙古棘颈螽的昆虫,塞到车轮里,“嘎吱”“嘎吱”的风雪无阻的行走在茫茫草原上。

(蒙古棘颈螽)

(1977年迁徙莫尔格勒河夏营地,大轱辘车仍然有少量使用。)

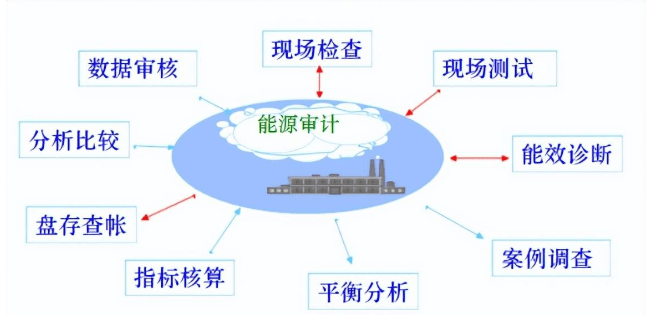

一直到上世纪70年代初,大轱辘勒勒车风靡呼伦贝尔草原,从70年代初,车轱辘开始变小,直径变成120-140cm,车幅在18—20根之间,与大轱辘车并行了一段时光。根据陈巴尔虎旗木器厂老职工回忆,当初“破四旧,立四新”的原因,1969年开始旗木器厂不在制作大轱辘勒勒车,新车轮子改小后,老车也在继续使用。

到了1976年,呼伦贝尔草原上沿用千年的勒勒车迎来了质的提升,海拉尔市木器厂试制轴承橡胶铁轮勒勒车成功。这是生产力跨时代的进步。最高产量1978年为700台。

(该勒勒车轮为海拉尔木器厂产品,车轮采用4MM厚的铁板卷成车圈,接头焊接 ,车圈外镶汽车外胎切割成的胶带,用直径12毫米圆钢做车条焊接在车圈 ,车幅16根,分两排焊接在轴套上,转动部分安装滚珠轴并有注油孔,车轮外直径为120CM,车圈直径110厘米,轴套为车制,直径7.5CM,长14.5CM,两轮轴距1.5米,轴与车体交界处螺栓压板紧固,车轴上焊有定位稍,结构简单坚固,车棚扔采用木质结构,保持木勒勒车的特点。该产品早期车圈铁皮厚,70年代末生产的产品铁圈变薄。因为是工业量产产品,有技术标准,产品制作质量较好。)

该厂的产品一经问世,受到牧民欢迎,从套牛可以套马,不仅车速提高,坚固耐用。各牧业旗机械修理厂也开始仿制,为牧民订制,产量少,没有实现标准化,和海拉尔批量生产的“原装正品”在工艺上差距较大,但用料厚足,结实耐用。一些旗县也复制生产了一批铁轮勒勒车轮,轮径变小,轴距变短,车幅变多,类似于马车胎。也有一种类似于自行车辐条的,可更换辐条的外地制作的铁制勒勒车轮来呼伦贝尔销售。但是后出的这些产品只生产车轮和轴一套,并不生产车架。

呼伦贝尔目前遗留的勒勒车铁轮子大部分是海拉尔木器厂产品,虽然车上木制品几经更换,车轮一直在草原上行走了近半个世纪,至今仍然在使用。勒勒车轮到了“后游牧时代”车轮越变越小,除了牧区材料的限制,也和犍牛、骆驼越来越少有关,高车需要大犍牛来套车,套车后车辕大体上与牲畜高度平衡。包产到户后许多牧户需要基础母蓄,就没有分到套车的犍牛,有的牧民就只在附近放牧,不走远处的夏营地了。

(这个轮子是陈旗机修厂1978年制作的勒勒车轮,一共制作了100多台。该车轮目前在巴彦哈达苏木葛根呼硕嘎查牧民家使用。车轮外直径 95 CM,车圈直径90CM,车圈宽度5 CM,轴套为车制,直径9CM,长度18CM,两轮轴距110.5CM,车幅18根,分两排焊接在车轴上。和海拉尔产品的主要区别为直径小,轴套宽,更敦实一些,但是车圈铁皮变薄,两侧为了包住橡胶皮外胎将车圈两侧拍出立面夹住,手工拍打导致不平整,因无专用设备加工,无技术标准,整体工艺和海拉尔木器厂制作产品有差距。车辐圆钢有飞边,可见改革开放后,为降低成本,使用小厂非国标钢材制作。)

(该车1978年旗机修厂生产后,制作了三、四年便开始淘汰。旗政府采取财政补贴的方式,计划生产勒勒车轮和轴,发放各生产队,由生产队组织制作车木架。海拉尔产勒勒车就没有再进入陈旗市场。)

(1982年,新巴尔虎右旗受灾后组织牧民来到陈巴尔虎旗转场时的车队,最后两辆车使用两种不同的铁轮,后一种为活动辐条式。)

(1982年,新巴尔虎右旗牧民在游牧途中扎包,该活动辐条铁轮勒勒车轮由旗政府从扎赉诺尔统一购买。)

(该车轮为锡林郭勒盟同时代勒勒车橡胶外胎铁轮,该车轮直径85厘米,40根车辐分两排勾在轴套上,与自行车辐连接方式相同,车圈上用螺丝拧紧后包上橡胶外胎。该车轮较呼伦贝尔勒勒车轮小,为张家口70年代初产品,由各旗县供销社销售,只卖车轮和轴一套,牧民买来后自制车架。)

在改革开放后,牧业机械化时代的到来彻底改变了传统的生产方式。上世纪80年代初,随着小型拖拉机、北京吉普车、农用车等开始进入牧民家庭,勒勒车亦逐渐从其重要的历史地位中退出。特别是“双权一制”的实施,牧民开始定居,游牧从四季生产变成季节性生产活动。那个时代,牧民移营走夏营地,干脆将勒勒车一辆辆首尾相连,前面用一辆拖拉机牵引,呈现出一幅现代与传统相结合的景像 。至90年代初,其生产性功能完全被替代,牧户保留下来的少数铁轮勒勒车箱车当做库房使用,或者在景区展览使用了。

(呼伦贝尔牧区勒勒车轮变迁图)

90年代后随着旅游业发展,呼伦贝尔牧区又恢复了一些木制勒勒车,除了修复老车,新制作的车轮又有所改变,车辋变成了一根细桦木揻制,主要是一个接头制作容易,但不实用,容易变形,只能停在哪里参观了。2006年,蒙古族勒勒车制作技艺列入第一批国家级非物质文化遗产名录。与之相关的“抢枢”2007年被列为自治区第一批非物质文化遗产名录。

来源:陈巴尔虎旗民族博物馆