以色列抗议者:想向全世界道歉 国家陷入多重危机

以色列,这个以强硬姿态闻名中东的国家,在短短48小时内遭遇了全球30多个国家的集体声讨。曾经的中东“硬核玩家”如今陷入外交、经济和军事的多重危机。这背后的原因值得深思。

2023年11月,特拉维夫街头愤怒的民众举着“要坦克还是面包?”的标语牌涌向政府大楼。这场持续数周的抗议活动让内塔尼亚胡焦头烂额——130名人质在加沙仍无音讯,经济恶化让民众忍无可忍。防暴警察与示威者发生冲突时,很少有人记得这个国家曾以军事强国的姿态威震中东。国内民心的溃散正在动摇这个国家的根基。

就在国内动荡之际,以色列的军事行动再次引发国际震怒。2023年10月,阿赫利阿拉伯医院遭空袭造成471人死亡,这场人道主义灾难让联合国安理会罕见地达成一致谴责。尽管以色列声称这是“误炸”,但联合国人道主义事务协调办公室的数据显示,袭击发生时该区域并无军事目标活动记录。各国代表在纽约的愤怒声讨中,以色列代表团的含糊道歉显得格外苍白,这个曾经的中东秩序维护者正眼睁睁看着自己的国际信誉崩塌。

经济层面的打击接踵而至。2024年5月,土耳其突然宣布暂停价值70亿美元的双边贸易,埃尔多安痛斥以色列的加沙政策“不可接受”。海法港的贸易量应声骤减40%,超市货架上的民生物资开始短缺。这个依赖出口和能源的中东小国突然发现,经济制裁的寒风比军事威胁更致命——当海湾国家的石油美元开始绕过以色列时,连最坚定的支持者也开始计算得失。

中东地缘政治格局也在发生微妙变化。2023年10月,沙特阿拉伯宣布暂停与以色列的《亚伯拉罕协议》谈判,穆罕默德·本·萨勒曼王储明确要求以军停止加沙攻势。这个曾被视为中东和平突破口的协议,如今成为以色列外交失败的注脚。耶路撒冷的决策者才惊觉,忽视巴勒斯坦问题正在让整个阿拉伯世界重新团结。

欧洲盟友的态度转变同样令人警惕。2024年3月,欧盟突然对以色列定居点扩张实施制裁,博雷利外交事务高级代表的声明直指国际法底线:1.2万个新定居点单位将被禁止获得欧盟认证。曾经在联合国安理会为以色列辩护的欧洲国家,如今开始公开批评其扩张政策。这种来自传统盟友的背刺,让以色列在全球博弈中的处境更加孤立。

这场危机暴露出以色列战略中的致命伤:当军事威慑力遭遇国际道义审判时,强硬政策反而会成为双刃剑。国内经济民生问题被长期忽视,外交上又陷入单边主义的泥潭,最终导致多线溃败。加沙医院的废墟、土耳其港口的集装箱、海法超市的空货架,这些画面共同构成了一幅国家危机的图景。

以色列需要的或许不是更猛烈的军事回应,而是重新审视其生存策略。在社交媒体时代,国际社会的愤怒传播速度远超坦克装甲车的行进速度。当普通民众开始用面包价格衡量国家政策成败时,任何军事胜利都难以弥补民心的流失。这个曾经的中东霸主正站在历史的十字路口——是继续在强硬道路上孤军奋战,还是寻找对话与妥协的新平衡点?

中东和平从来不是非黑即白的选择题,以色列的困境恰恰印证了这一点。当国内抗议与国际谴责形成共振时,任何政权都需要重新计算代价。或许正如那句古老的谚语所言:屋漏偏逢连夜雨,但真正的智慧在于学会在雨中修缮屋顶。

相关文章

精神病患者犯罪事件引讨论 鉴定程序待完善

王聪将是下一个UFC冠军?她如何解决美国开销问题? 轻装上阵冲击排名

哈佛毕业礼中国学生发声:呼吁“在分裂中保持善意” 展示大国胸怀

成都发生3.9级地震 震源深度12千米

姆巴佩祝贺巴黎夺冠:伟大的日子终于来临 荣光属于整个俱乐部

孙颖莎潘展乐郑钦文童年照好可爱 萌照引热议

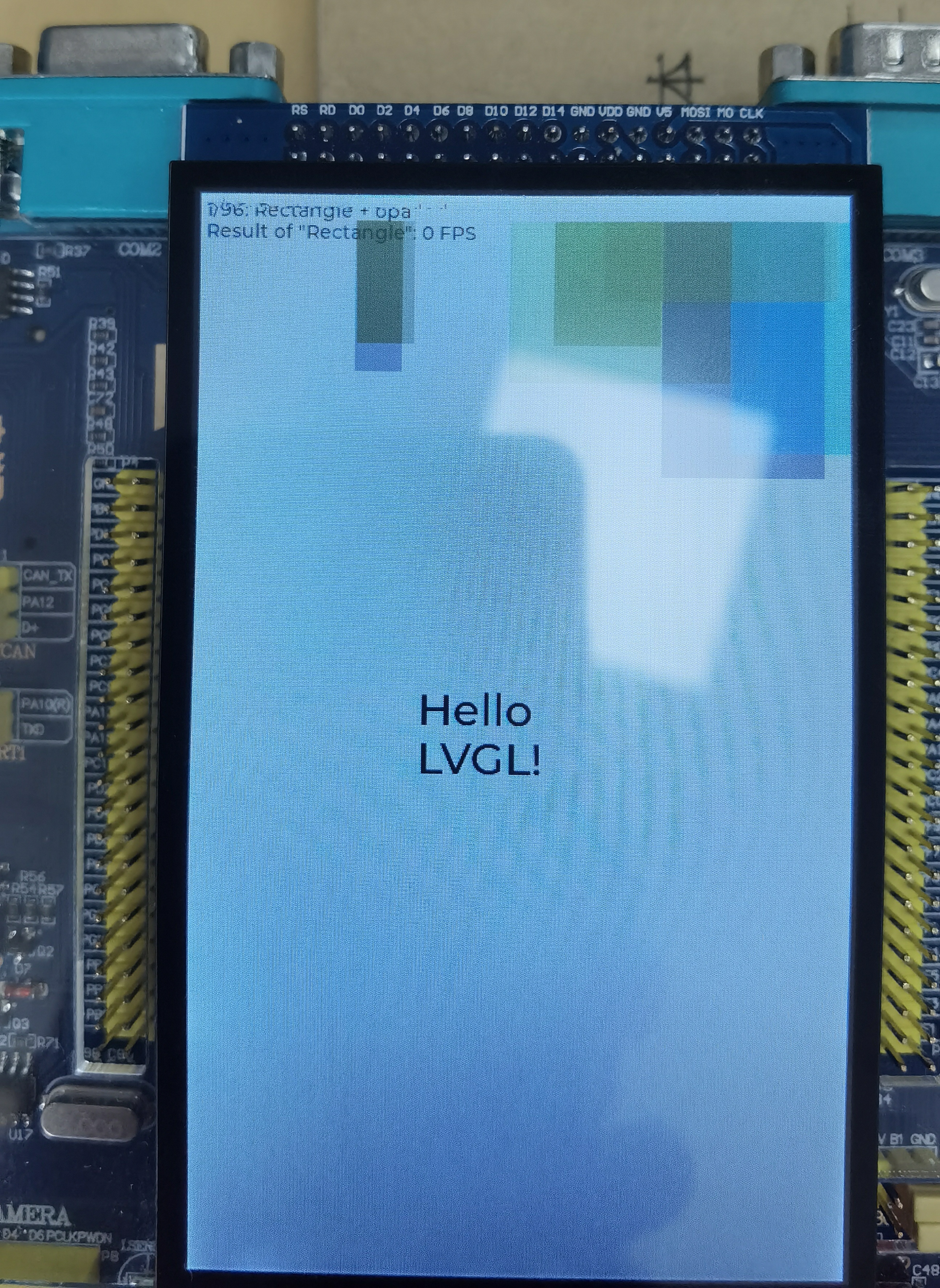

在MDK中自动部署LVGL,在stm32f407ZGT6移植LVGL-8.4,运行demo,显示label

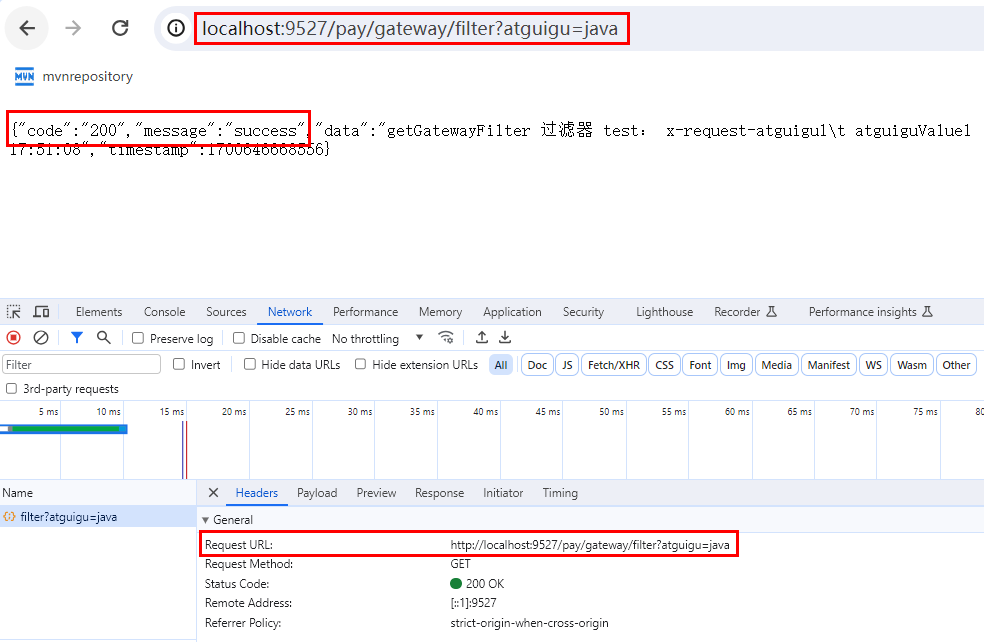

9.Gateway新一代网关

雷军刚学的莫言名言不是莫言说的 小米华为汽车大乱斗

广东本月起在8市启动住院免陪护试点 缓解家庭陪护压力

AI炼丹日志-22 - MCP 自动操作 Figma+Cursor 自动设计原型

数字化赋能风电未来:视频监控+应急管理系统破解边远基站无人值守难题

45岁陈冠希咖啡店被偶遇 悠闲生活羡煞旁人

关之琳62岁状态极佳 港圈传奇女神依旧风采

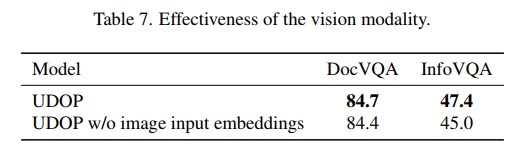

UDOP:统一视觉、文本与版式的信息以实现通用文档处理

新理财手段突然爆火 谷子经济引关注

《全员加速中》苏醒最后一秒被抓 再就业男团欢乐互动

雷军透露小米YU7预计7月量产 全力准备中

俄罗斯桥梁坍塌 火车脱轨扭成麻花 事故致7死数十伤

小米多位高管集体发声 全力准备小米yu7量产

- 体脂率是身体最诚实的胖瘦指标,想知道自己是不是真胖,看体重可不准!

- 女孩用巧克力复原圆明园海晏堂:6个月时间,1860块巧克力

- 罗永浩力挺闪购 即时零售重塑生活仪式感

- 网红卫生巾被反映出现异物 质量问题引关注

- 成亮:吴曦短时间内很难获得轮休 申花中场核心不可或缺

- 美国如何失去全球制造业强国地位 从辉煌到衰退

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势