气候危机纪元开启:气候灾害每天造成115人死亡、2亿美元损失

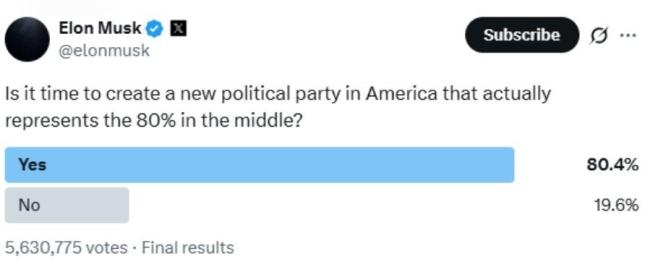

近日,多地气温最高气温直升40度。2025年,《巴黎协定》达成十年之际,气候治理困局何解?我们的下一代还能感受夏季奥运会、世界杯和马拉松吗?

腾讯新闻科学联合科普中国发起《向未来发问》特别策划,面对气候变化,我们和来自中国科学院大气物理研究所的研究员魏科聊了聊极端高温下的户外运动。以下是演讲全文:

大家好!我是中国科学院大气物理研究所魏科。

熟悉我的朋友最近见我总会说,魏老师胖了啊。确实,比一年前胖了10多斤,相当于天天背着一大桶色拉油。

我仔细想了想,发胖应该从去年夏天开始的。我之前多年每天午饭后会坚持大概每次走3公里,用时40分钟。但去年5月有一天中午出去散步,差点中暑,这可把我吓坏了,此后就断了这个习惯,一断就再也没继续。当时朋友还调侃我,说魏老师你天天研究和科普气候变化问题,自己可就是受害者啊。

全球变暖:屡创新高的“最热一年”

确实,我们生活在一个变暖的世界里。

要想自由呼吸和奔跑,我们越来越需要了解天气和气候变化问题。

2025年1月10日,全球多家研究和业务机构,包括NOAA、NASA、欧盟哥白尼气候变化服务局等,以及我所在的中国科学院大气物理研究所,发布了2024年全球温度数据。结果显示,2024年的全球平均温度超过了2023年,成为有现代气象观测记录以来最暖的一年。

极端高温:无声的杀手

当然,各个研究机构给出的数据精确值略有差别。世界气象组织综合后判断,2024年全球平均气温比工业化前平均水平高出约1.55摄氏度,这是全球平均气温首次比工业化前水平高出1.5℃以上。高1.55摄氏度意味着什么?这可是过去2000年来最暖的一年。而根据联合国政府间气候变化委员会2021年的报告,目前的温度可能是过去10万年里最暖的。

在局部地区,极端高温更是恐怖。例如,2024年北京最高温超过35摄氏度的酷暑日达到44天,而20年前我研究全国酷暑日数分布时,北京一年最多也就20多天酷暑日。当时北京最高温超过40摄氏度比较少见,而过去几年几乎每年都会出现。

全球同此凉热,国内外其他地区的高温也在不断创纪录。2024年重庆的高温日数达到77天,期间最高温达到43.5摄氏度。2024年欧洲西班牙的最高温达到45.6摄氏度,印度的最高温达到50.5摄氏度,美国拉斯维加斯的最高温达到48.9摄氏度,菲尼克斯连续113天最高气温超过100华氏度,也就是37.8摄氏度。

高温下的运动风险

极端高温来势汹汹,且愈发频繁,世界卫生组织早就发出警告,高温天气会对人体健康产生不少负面影响。2003年欧洲的极端高温天气导致了大约7万人的超额死亡,其中法国就有约1.5万人丧生。2022年欧洲再次遭遇极端热浪,造成了6万多例死亡。

在高温天气里,做户外运动是要冒一定风险的,最直接的影响就是中暑。轻则头晕、恶心,重则可能危及生命。在我差点中暑的大概两周后,著名歌手陈奕迅在室外打网球时中暑休克晕倒,倒地时下巴撞地受伤,导致腮骨出现骨裂,据说缝了30多针,原定的演唱会也延期到今年(2025年)举行,届时演唱会的时候,大家不妨观察下他的伤痕。

夏季奥运会:未来的挑战

奥运会通常在夏季举行,具体时间一般为7月或8月。而7月底8月初正是我们熟悉的三伏天,这是北半球一年中最高温、高湿的季节。很多城市在这期间温度动辄飙升至35度以上,甚至40度以上都成为常态。很多人坐在室内都汗如雨下,更何况在户外进行体育比赛。对于从事剧烈运动的奥运选手而言,高温不仅会影响发挥和成绩,甚至可能会引起健康风险,算得上是拿生命在冒险。

2021年日本奥运会期间,东京连续多日温度超过35摄氏度,开赛一周之内,30名志愿者、工作人员中暑。俄罗斯射箭选手斯韦特兰娜·贡博耶娃在比赛时中暑晕倒。西班牙网球运动员宝拉·巴多萨因中暑被迫退赛,在轮椅上被护送下场。

为了应对高温,奥组委把7月26日的铁人三项比赛提前到了早上6点30分,但缓解有限。比赛到早上8点40分时,户外温度已经快30摄氏度。挪威选手克里斯蒂安·布鲁门菲尔特在完成比赛后就开始呕吐并晕倒,这已经是中暑了。在高温的赛场上,运动员们不仅在挑战极限,更是在与死神赛跑。

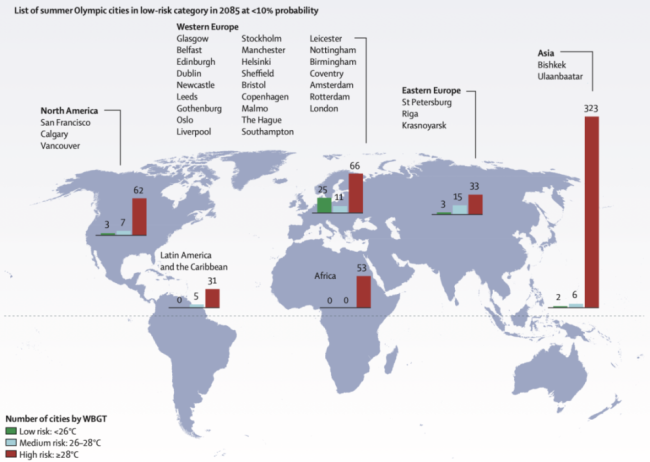

2016年,《柳叶刀》杂志上有一篇题为《最后的奥运会?气候变化、健康与户外工作》的文章。来自美国、新西兰等国研究人员用气候模式预测了未来的气温和湿度,并根据对气温、湿度、热辐射和风力的综合分析,评估未来哪些城市还适合主办夏季奥运会。研究发现,如果全球变暖持续,到2085年,在西欧以外的543个北半球城市中,只有8个气温凉爽程度适合举办夏季奥运会,拉丁美洲和非洲没有一个城市符合条件。过去20年奥运会的举办地,如希腊雅典、北京、英国伦敦、巴西里约热内卢、日本东京等,都将因为太热而不适合举办夏季奥运会。

而到22世纪后,适合举办夏季奥运会的将仅剩4个西欧城市。夏季奥运会的未来,或许会成为我们这一代人的“最后的狂欢”。对于热爱看比赛的朋友来说,且看且珍惜。

图片来自The last Summer Olympics? Climate change, health, and work outdoors(SMITH K R, WOODWARD A, LEMKE B, et al., 2016. The Last Summer Olympics? Climate Change, Health, and Work Outdoors [J]. The Lancet, 388(10045): 642-644)

冬季运动:冰雪的消融

冬季运动也面临着巨大的挑战。全球变暖导致积雪面积减少,冰川退缩,很多地方的滑雪季长度都在缩短。作为冰雪运动发烧友,我之前滑雪摔跤断了膝盖前叉韧带,“冰雪运动的终点都在骨科”,但我依然喜欢冰上和雪上运动。2024年冬季,我本来想去北京市区的冰场玩,结果发现冬季前海冰场未能开放,后海冰场的开放区域大幅减少了一半,并且直到1月17日冰场才开放,而到了2月初就匆匆结束运营。原因很简单,就是因为气温偏高,冰面厚度未达到安全标准,这不光是我和很多爱好者的遗憾,整个冰雪产业估计也损失不小。

未来在全球变暖的影响下,冬奥会能选择的城市也会越来越少。

为了维持冰雪的稳定,冬奥会需要选择温度低、降雪量充沛的地区。根据2024年奥地利因斯布鲁克大学和加拿大滑铁卢大学的一项研究,对于举办冬奥会和冬残奥会的93个潜在主办地,考虑中等情况下的全球变暖,到2050年,适合举办的城市就剩下52个,到2080年代只剩下不到一半的46个。而冬残奥会由于在3月举行,受春季升温影响,2050年代仅22个地点可靠,2080年代仅16个。如果考虑全球变暖加速,以上数据还将大幅减少。

冰雪运动的未来,或许会在全球变暖的浪潮中逐渐消融。当然,有人可能会想到人造雪,但问题是,你能造出雪,能造出整个冬天么?

运动员不光比赛需要雪,在漫长的训练中也需要雪,广大群众的雪上运动也需要雪,人造雪的权宜之计治标不治本,真正有效的办法还是在于减缓全球变暖。

图片来自STEIGER R, SCOTT D, 2024. Climate Change and the Climate Reliability of Hosts in the Second Century of the Winter Olympic Games [J]. Current Issues in Tourism: 1-14. Doi: 10.1080/13683500.2024.2403133. 图3.

图片来自STEIGER R, SCOTT D, 2024. Climate Change and the Climate Reliability of Hosts in the Second Century of the Winter Olympic Games [J]. Current Issues in Tourism: 1-14. Doi: 10.1080/13683500.2024.2403133. 图5

气候灾害:频繁的极端事件

根据联合国防灾减灾署发布的《灾害造成的人类损失2000-2019》报告,21世纪的前20年,与20世纪末的后20年相比,气候灾害大幅度增加。高温事件增加了232%,洪涝事件增加了134%,风暴事件增加了97%,山火事件增加了46%,干旱事件增加了29%。联合国“United in Science”报告更指出,与气候有关的灾害在过去50年里增加了5倍,平均每天造成115人死亡,每天造成2亿美元的损失,未来还会越来越严重。

气候灾害不是偶然事件,而是全球变暖的必然结果。

每一次极端天气,都是大自然发出的警告。

全球变暖不是标准黑天鹅事件,也不是标准灰犀牛事件,它缺乏一个明确的起点和标志性事件。

全球温度的升高是循序渐进的,有点像是“温水煮青蛙”,但是又不一样,因为青蛙意识到危险的时候,可以一跃而出,从而避免危险,而全球变暖从开始起,就持续造成严重的危害,而摆脱其影响又困难重重,需要巨大的努力。如果要做个比喻的话,

全球变暖像是海上的溺水事件,需要顽强的毅力和努力才能返回海岸。

在过去几年里,我提出了“气候危机纪元”的概念,“气候危机纪元”意味着我们不光是处于全球变暖之中,而且已经置身危机、十分紧急了。我把气候纪元时代的起点设在2020年,因为这一年联合国秘书长古特雷斯先生呼吁全球进入气候紧急状态,这一年我们国家开启碳达峰碳中和战略,最重要的是,2020年之后全球气候灾害确实多了起来。

2024年全球多地经历了极端高温、干旱、暴雨和飓风等气候事件,进一步凸显了气候变暖的影响。2024年迪拜、西班牙遭遇洪水,亚马孙森林持续火灾,美国连续遭受飓风“海伦妮”和飓风“米尔顿”侵袭,气候波动导致北美西部干旱持续,加州山火损失惨重。这些极端灾害未来还会反复发生,并且变得更强更频繁。

对我们普通人来说,想痛痛快快地在户外运动,比如散步、跑步、打球,面临的高温和极端天气考验会越来越多。户外运动的风险大大增加,严重影响我们未来的生活质量。

失去户外运动,失去的可不仅仅是运动本身。户外运动对我们的身心健康有着不可替代的作用。它能增强体质、缓解压力、改善心情,还能培养人与自然的亲密联系。更重要的是,户外运动也代表着一种自由和快乐。它代表着我们能够自由地呼吸新鲜空气,感受阳光和微风,与朋友们在大自然中尽情奔跑、欢笑。如果失去了这些,不光旅游和户外产业受到摧毁,也会影响社会凝聚力和文化传承,很难想象那时候如何保家卫国。

个人与社会的行动

要在“气候危机纪元”进行安全的户外活动,需要个人和社会共同采取行动。

从个人层面来说,我要提醒大家,户外运动得挑时间、选地点,避开一天中最热的时候,可以把户外运动放在凌晨或者夜间,最近这几年夜跑还挺时尚。平时就关注天气预报和气温变化,以后得成为户外活动之前的必修课。出门的时候,做好防晒措施,多喝水,防止中暑。要是有条件,可以多参加一些室内的运动项目,比如游泳、健身、瑜伽之类的。有朋友拉我去夜跑和晨跑,夜间温度大幅低于白天,凌晨时温度很少超过25摄氏度,这样的温度几乎不影响大多数户外运动。我准备今年试一试,等明年给大家汇报运动情况。

而社会层面来说,城市需要加强绿化,种植更多的树木,增加公园和绿地面积,改善城市的微气候。同时,完善城市基础设施,比如增加公共遮阳设施、建设更多的室内运动场馆等。城市管理者还应该制定高温天气应急预案,保障市民的生命安全。

人类有很强的适应能力,但这种适应是有限度的。如果极端天气持续加剧,我们的身体机能可能会受到影响,耐热能力、运动能力等都可能下降。而且,长期处于高温环境中,心理健康也会面临挑战,比如情绪烦躁、焦虑等。

如果全球变暖的趋势得不到有效控制,我们的后代可能会面临一个更加炎热、极端的世界。户外运动可能会受到更多限制,他们可能更多地依赖室内的运动场馆和虚拟现实技术来体验运动的乐趣。

这不是我们想要的未来。

直面新常态

极端天气正在成为“新常态”,而我们,必须学会在这个“新常态”中生存。我相信人类不会轻易被“驯化”。我们已经在反击了,在过去20年里,以太阳能和风能为代表的新能源迅速崛起,其成本大幅降低为只有之前的1/10左右,对于传统的煤炭和石油等已经有了价格优势,这意味着新能源已经具备大规模替代传统能源并减少温室气体的潜力,这成为应对气候危机的核心解决方案。未来,随着技术进步和规模效应的进一步发挥,新能源的成本有望继续下降。新能源的崛起,是我们对抗气候危机的希望之光。

有人可能想说,现在科技这么发达,我们能不能采用工程方法改变全球变暖的状况呢?比如在太空造无数面巨大无比的镜子,或者给大气层顶撒上一层气溶胶,阻挡太阳光,或者把云变得亮一点多一点,或者把大气中的二氧化碳等温室气体吸收掉,不就可以改变气候么?以上这些都是被称作气候工程或者地球工程的想法,想法虽然好,目前大多数还属于科幻阶段,有些可能副作用还远大于降温作用,有些在实际操作中,技术还远不成熟或者成本非常高,还需要进一步的深入攻关。所以气候工程方法目前还不能完全依赖。在气候危机面前,我们不能把希望寄托在尚未成熟或者不存在的科技上。

拯救世界的“英雄”

目前的全球变暖是人类活动大量燃烧煤炭、石油和甲烷等温室气体导致的,我们每个人都是参与者。那些冒着烟的工厂、那些排着尾气的车,城市里所有的烟囱,都不断地排出温室气体。尽管这些碳排放由不同的部门和企业承担,分散于不同的生产环节,但最终还是要用于消费者本身,而我们每一个人都首先是消费者。

在全球社会快速转型时期,作为消费者,我们首先需要减少浪费,尤其是食品浪费,目前我国食品浪费的比例在20-30%之间,食品生产的各个环节都有碳排放;其次,精明购物,在哪怕无法遏制买买买的冲动时,也能考虑产品生命周期的碳排放,选择更低碳的产品,比如智利的车厘子vs北京大兴的樱桃,新西兰的奇异果vs陕西的猕猴桃,美国的蛇果vs山东和陕西的红富士,明显本地生产的产品更低碳。消费者的行为最终会影响生产者,影响整个社会的趋势,懒人也能改变世界。消费者的选择,就是地球的未来。

回到我们运动的主题上,又是人类历史上最热的一年,明年我们还能自由奔跑吗?

我的答案是,还可以,前提是关注天气选择合适时间。在全球变暖的背景下,我们不得不学会与极端天气共处,即在努力减缓全球变暖时,做好“气候适应”。我要强调的是,户外运动也会成为拯救世界的解决方案之一,如果我们能更多的从事跑步、散步和骑车等日常户外活动,就必然减少室内对于空调等的依赖,同时减少乘坐交通工具的碳排放量。我之前总结了一个小技巧,我希望再把它用起来,这个技巧就是从穿鞋和衣服开始,如果大家穿着皮鞋高跟鞋和西装套装,那肯定没法运动,而如果每天出门前选择一套便于运动的衣服和鞋,那天气和时间允许时,就可以随时散步、跑步和骑自行车,可以到公园里奔跑一小会。这样的小改变,可以改变你的生活,让你变成自己更喜欢的自己。我们一起动起来吧!