秦始皇陵没有被盗的真正原因是什么?

在中国古代帝王陵墓中,秦始皇陵无疑是传奇色彩的存在。这座占地约56平方公里的庞大陵寝,不仅埋藏着中国皇帝嬴政的遗骸,更以精巧的构造和神秘的陪葬品成为世界文化遗产的瑰宝。然而在1937-1945年的中日战争期间,当日军铁蹄践踏大半个中国时,这座位于陕西临潼的陵墓却奇迹般地躲过了盗掘的命运。这背后究竟隐藏着怎样的历史密码?让我们从战略、技术、地理和人文四个维度揭开这段尘封的往事。

战略天平上的权衡

侵华日军在战争初期势如破竹,但其军事行动始终遵循着明确的战略优先级。占领工业城市、控制交通枢纽、摧毁抵抗力量是他们的核心目标,而考古发掘显然不在作战清单上。据史料记载,日军高层甚至曾明确指示部队避免破坏具有文化象征意义的遗迹——这种看似矛盾的行为,实则暗含政治算计:既想削弱中国人的民族认同,又企图以"文明保护者"姿态减轻国际舆论压力。就像赌徒不会在激战时分散筹码,日军有限的兵力与资源也决定了他们必须集中力量完成主要军事任务。

青铜地宫的技术壁垒

即使日军有意染指秦始皇陵,他们面对的将是堪比现代核潜艇基地的防御体系。当代考古发现显示,陵墓内部存在复杂的水银江河系统、自动弩机陷阱以及深达30米以上的夯土封土层。二十世纪40年代的发掘技术面对这样的工程奇迹,无异于用木铲挖掘钛合金保险箱。更现实的问题是:在战线绵延数千公里的战争状态下,调集专业考古团队和重型设备几乎是不可能的任务。正如东京大学战后解密的文件所示当时,日本本土的考古学家。正忙于在朝鲜半岛进行殖民文化调查,根本无暇西顾。

秦岭屏障与战争迷雾

从地理角度看,秦始皇陵所在的位置恰似天然的战略缓冲带。秦岭山脉如同巨龙的脊梁横亘在关中平原,使得机械化部队难以展开。1944年的豫湘桂战役期间,日军虽一度逼近陕西,但始终未能控制陵区周边制高点。当地农民至今流传着这样的故事:每逢大雾天气,整个骊山会笼罩在特殊的磁性地层干扰中,让指南针失灵——这种自然现象在战争年代无疑为陵墓提供了额外的保护罩。现代卫星测绘证实,陵区地下存在大规模金属矿脉,这或许正是当年日军侦察分队屡屡迷航的原因。

血肉铸就的文化长城

最不该被遗忘的,是那些用生命守护文明火种的普通人。西北联大师生曾冒险将重要考古文献转移至汉中地窖;当地游击队发明了"疑冢战术",在方圆百里内布置了上百处假封土堆;更有村民自发组成"护陵会",用最原始的铜锣报警系统对抗武装到牙齿的侵略者。这些看似微弱的抵抗,如同千万只萤火虫汇聚成的光网,让掠夺者始终找不到真正的目标。1942年,当日本学者试图以"学术考察"名义接近陵区时,他们惊讶地发现:每个路口都有儿童唱着暗号般的民谣,每个山洞都可能藏着武装民兵。

站在历史的维度回望,秦始皇陵的幸存绝非偶然。它是军事理性与文化敬畏的微妙平衡,是自然伟力与人类智慧的共同杰作,更是中华民族守护文明根脉的永恒见证。当我们在博物馆凝视那些精美的兵马俑时,或许应该记住:它们能穿越两千多年时光来到我们面前,既得益于古代工匠的巧思,也仰仗于战火年代无数无名守护者的抉择。正如考古学家苏秉琦所言:"真正的文物守护神,永远是那些把文化尊严看得比生命还重的普通人。"在全球化时代,这段历史提醒着我们:文明的火种需要代代相传地守护,而每一次对历史的尊重,都是对未来的投资。

相关文章

吴京谢楠、秦岚魏大勋等明星的八卦传闻

全裸健身课每人要交350元,教练的目光直击灵魂!

小崔霸气回应冯小刚十问:你号称导演,说话不能像没穿裤子

云南一地小时降雨量全国第一!预警升级,这些地方有大暴雨→

这个波斯女人长的“黑腯而慧艳”,为什么却能得到皇帝的专宠

R级色情电影 盘点丨18禁、R级、三级……给你盘点电影

2018,开工大吉!

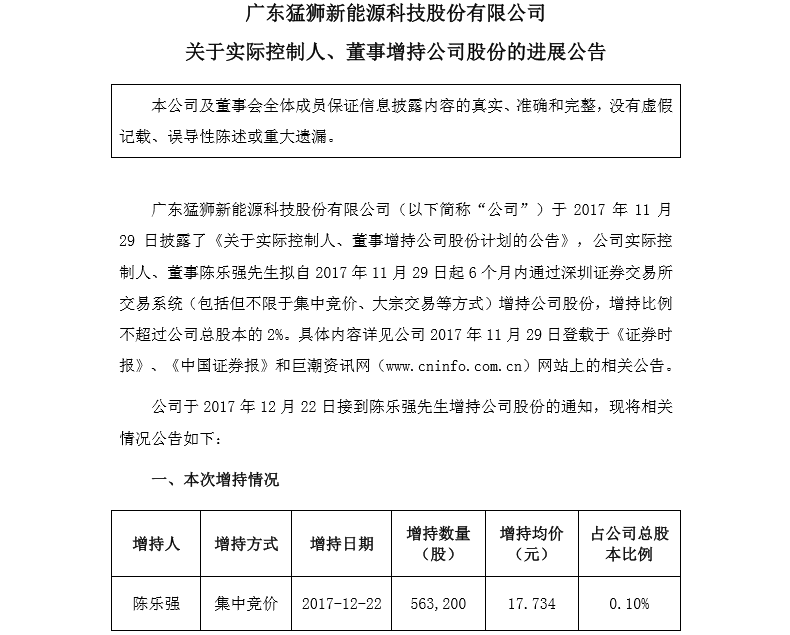

汕头一上市公司实控人赌输29亿跳楼自杀?公司高层:因病逝世

手绘插画风电影海报,看完想全部再刷一遍!

原创那英对他毕恭毕敬,如今在医院瘦成皮包骨,坐轮椅度日让人心疼!

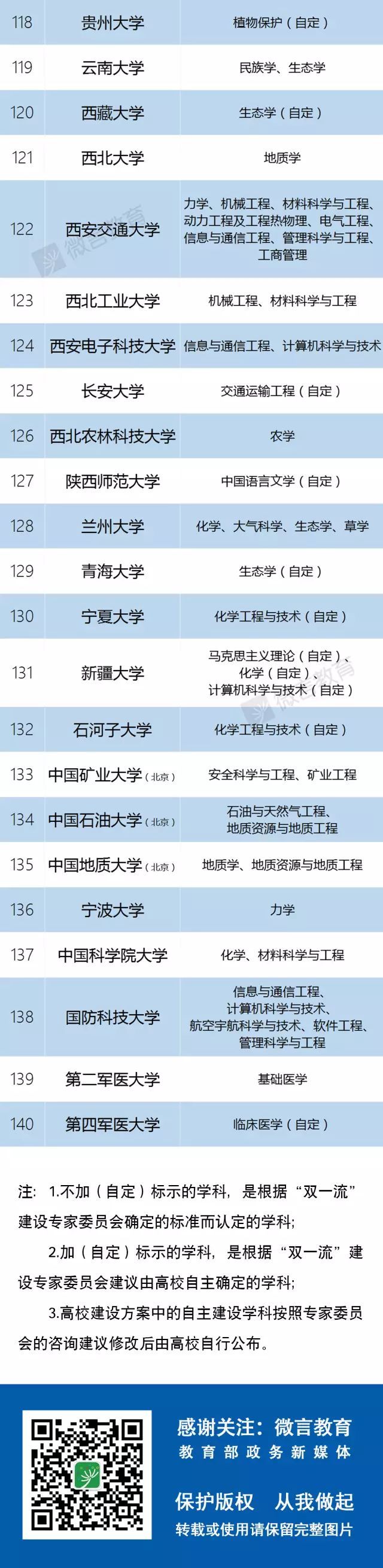

重磅!2017年中国双一流大学最终名单出炉!

孙俪大戏《那年花开月正圆》大结局(74集)剧情详版

薛之谦出轨再复婚!离婚原因让人震惊

兖州3.6级地震,临沂整个朋友圈都在“晃悠”!省地震局权威回应

一个总是站在有理层面的伪善者

张芷溪变脸速度惊人!从清纯到整容鸡,她到底经历了什么?

《我们的少年时代》郁风沙婉的意义何在?

2017年17个小本创业项目,让你快速致富

小马过河全真题TPO震撼来袭

故宫“修缮师”历时12年,复原200余幅建筑纹样,再现风雅宋韵

- 46岁阿姨跳街舞5年被夸太燃了!90后正躺在床上看70的大姐跳舞

- 首次发布!我国强化培养民政高技能人才!新政助力人才发展

- 妻子离家3年男子查出大女儿非亲生 16年婚姻破碎真相

- 男子开车偶遇野生东北虎,互相对视了一分钟

- 一个人越喜欢上班,越容易失业!

- 欧盟拟将碳纤维列为危险材料 汽车业面临冲击

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势