网红书店的生意今年不好做了 高颜值难敌经营困境

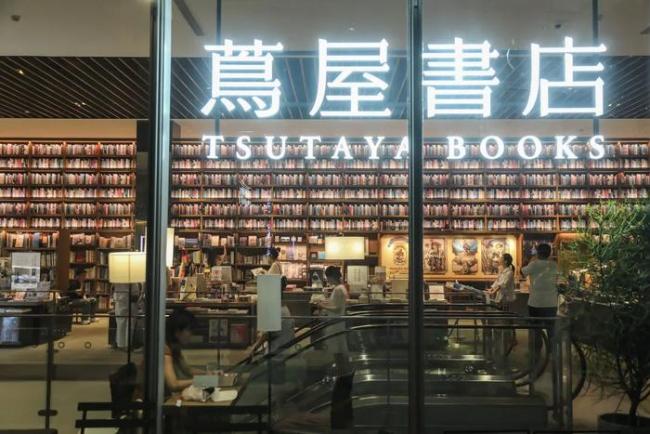

网红书店的生意今年不好做了 高颜值难敌经营困境!上海静安MOHO商场三楼,曾经的文化地标茑屋书店已悄然退场。原址上,一家网红健身房取而代之,店内布局从书架、自习区变为健身器械区——而这已是茑屋书店一年内在国内关闭的第三家店。

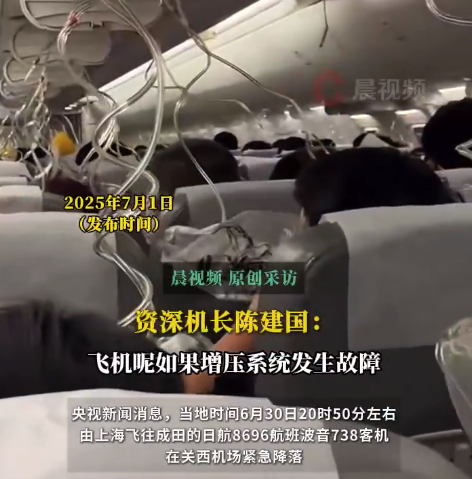

茑屋书店的接连退场,折射出中国网红书店普遍面临的尴尬处境。据统计,2024年初至2025年4月期间,全国至少有7家知名网红书店品牌出现大规模闭店或退出市场现象,包括茑屋书店(关闭西安、上海、天津3家门店)、十点书店(厦门3家门店全关)、钟书阁(重庆旗舰店关闭)等。若叠加连锁品牌言几又的大规模关店,实际关停的网红书店总数远超50家,波及北京、上海、西安、厦门等十余座城市。

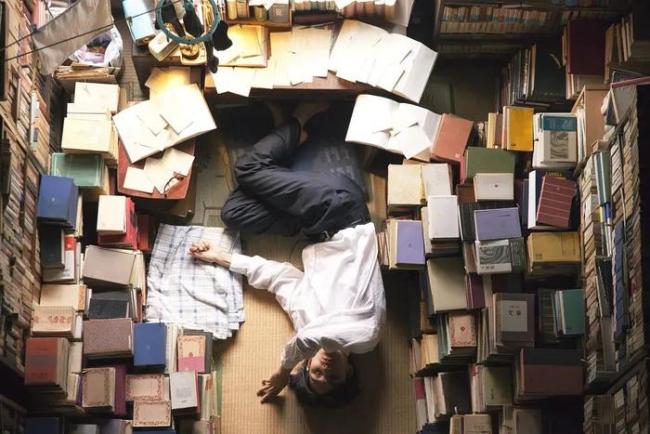

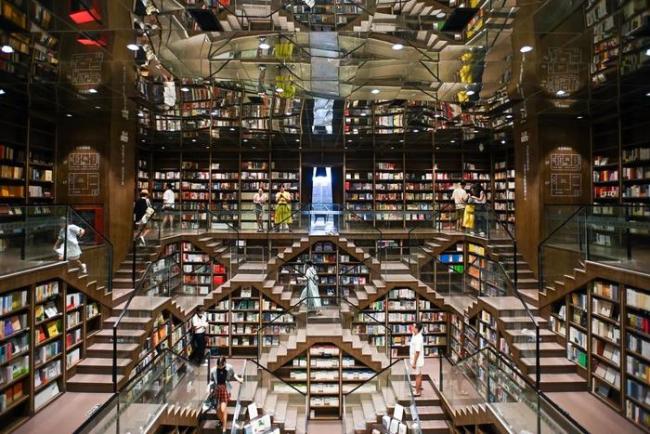

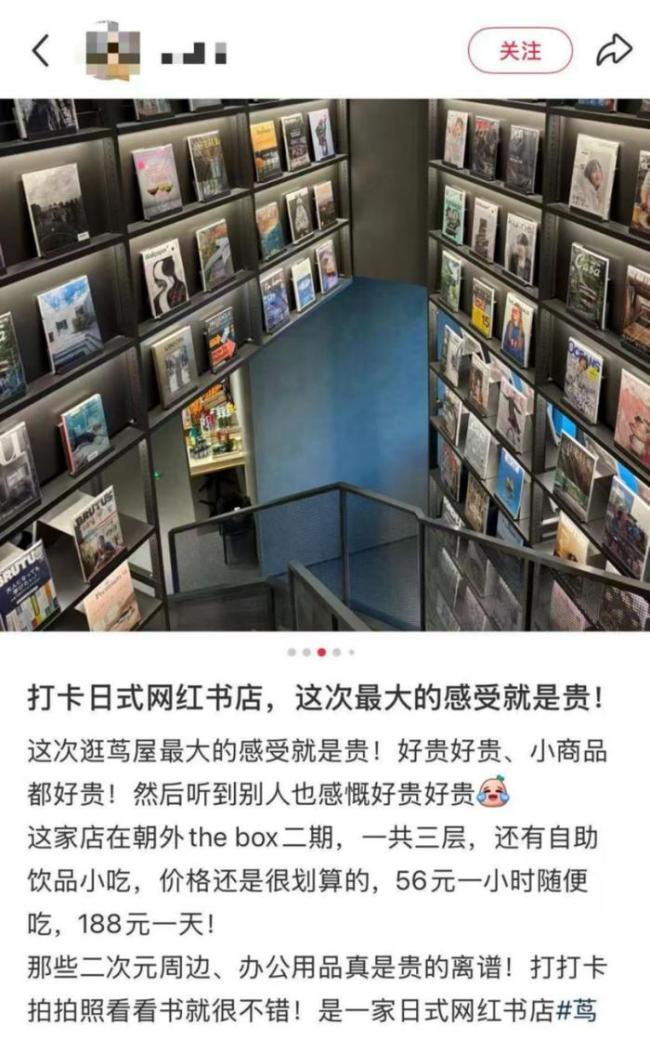

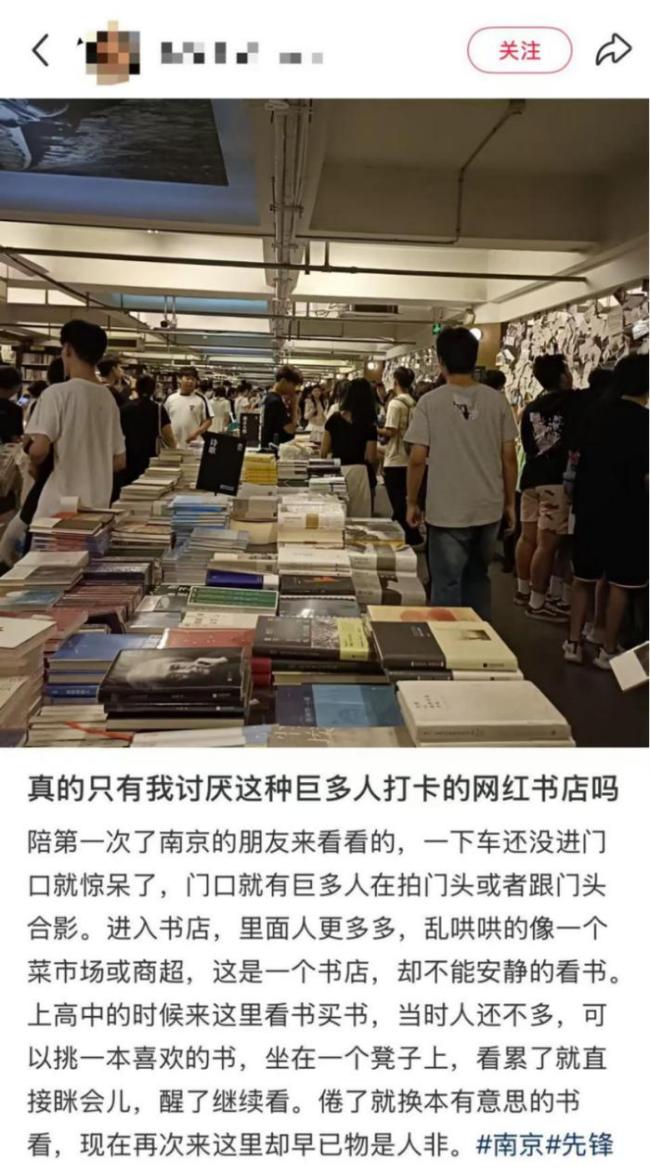

过去几年,许多网红书店陷入一个尴尬的循环:店内拍照打卡者络绎不绝,真正驻足购书者却寥寥无几。顾客更热衷手持咖啡,在精心设计的“网红角落”留影;标价不菲的文创产品常常乏人问津;而疫情以来,更多消费者已经习惯了从电商平台购书,实体书店在价格、成本和规模上都难以抗衡。当依靠视觉冲击力吸引眼球的热潮退去,商业泡沫被戳破,一个根本性问题便无法回避:剥离了“颜值”滤镜,实体书店的核心竞争力究竟何在?年轻人走进一家书店的理由,真的和阅读无关吗?

书店的“网红瘾”源于现实压力:只靠卖书,真的养不活自己了。如今人们的阅读习惯趋向碎片化,网上买书又便宜又方便。《2024年图书零售市场年度报告》显示,实体书店在图书零售市场的份额仅为13.99%,不到线上渠道的三分之一。刀锋书酒馆创始人江凌表示,如今书店整体销售额中,卖书只占到30%,剩下70%全靠餐饮。再看利润,卖书的贡献连10%都不到。

因此,“书+”几乎成了近几年书店的救命稻草。现在走进书店,闻到的多半是咖啡香、面包香,书香反而成了陪衬。卖“小玩意儿”的区域总是挺热闹,运气好还能碰上作家来聊天、签售。至于店面本身,必须得好看、漂亮、出片——两层楼高的亮闪闪的书架、螺旋楼梯,几乎成了“网红书店”的标配。

日本的茑屋书店正是深谙此道的高手。在日本,已有7000万人持有茑屋书店的T-CARD积分卡,超过其全国半数人口。茑屋母公司借此构建了精准的数据网络,化身“生活方式提案商”。根据用户消费数据,茑屋能精准摸透中产们的喜好。5年前茑屋在杭州开启首店时,曾宣称十年在国内开满1100家门店。对茑屋而言,书更像是个引子。茑屋书店创始人增田宗昭提到:“我们不是在贩卖商品,而是通过‘商品’来对‘生活’提案。”

然而,这条看似性感的资本转型之路五年后回望,在现实的衬托下显得格外骨感。“很多人来拍个照、打个卡,发完朋友圈就走了。”一位文化行业人士说,“真正愿意掏钱买书或者那些高价周边的比例很低。”对比之下,那些装修越豪华的书店,租金和日常维护的成本越高,坪效压力就更大。成本像雪球越滚越大,收入却跟不上。长此以往,再热闹的门面也难以为继。

当然,书店要活下去,适应市场是必须的。关键在于如何把握好那个度——在吸引人流和守住书店本分之间找到平衡。创新可以有,但别为了追逐一时的流量,把书店的“魂”弄丢了。未来实体书店的盈利主要依靠三个部分:从只卖图书、文创、咖啡等有形产品,拓展到课程、知识、服务等无形产品;从原来的只提供现有产品的批发零售服务,到提供社交和情感的服务;从线下到线上,积累对自己有信任感的客户。

一些中小型独立书店反而活得有滋有味。例如,在成都阿来书房,作家阿来展开的几场关于古诗中的成都在地文化的讲座,线上线下基本场场爆满。事实上,单纯依赖“颜值经济”或同质化场景已难以为继,但“贩卖生活方式”的模式并未完全失效。国内书店的生命力在于它和周围社区的“血肉联系”,尤其是和孩子们、学生们、教育的紧密联系。比如,和社区合作,以书为媒,搞亲子故事会、小型的文化讲座、作家分享会,甚至是公益课堂。

与此同时,也有书店回归最原始的功能,重拾选书的专业性。去年,“老网红”风入松书店在北京中关村重新开张,明确不复制“网红模式”,而是探索学术书店可持续路径,包括设置大量免费阅读座位,鼓励“先阅读后购买”等。正如书店主理人丁永勋所说,他的业绩指标不是赚钱,而是有多少人进这个店,看了多少本书。

这种基于纯粹的阅读、带着书本温度的交流,也能抓住一部分读者的心。李欢至今仍会每周逛两次书店。在她看来,书店是抵御算法“茧房”的堡垒。“有次在书店想找一本冷门的历史书,店员不仅帮我找到了,还推荐了另一本视角独特的书,聊起来才知道他真读过。这种计划外的不期而遇,网购永远给不了。” 她说。

后“最美书店”时代,浮华终会散尽。能真正留住读者的书店,必然是那些散发着“人”的温暖、深深扎根于本地文化、努力成为社区心灵家园的地方。它们不需要多“网红”,但能在城市的某个角落,持续亮起一盏不灭的灯,照亮爱书人的路。