没有中超的江苏凭啥踢成足球顶流 散装文化点燃全民热情

最近,中国足球圈发生了一件离奇的事:一个没有中超球队的省份,硬生生把足球玩成了全国顶流。江苏城市足球联赛被网友戏称为“苏超”,开赛不到一个月,直接在虎扑、抖音、微博等平台上引起轰动。场均观众超过8000人,比中甲联赛还火;黄牛票炒到600元一张,原价才10块;盐城球迷看球送景区门票,常州恐龙园给外地球迷免门票……这哪是踢球?分明是一场大型团建狂欢。

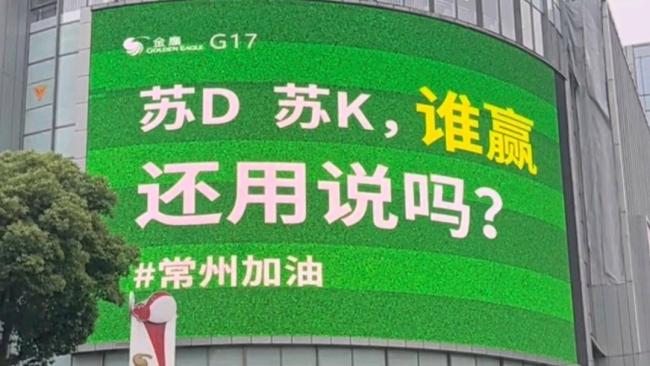

有人调侃:“江苏人踢球,连输赢都能变成段子。”淮安4-0赢了镇江,镇江球迷当场宣布:“以后一滴醋都不卖给淮安!”常州连输两场,网友嘲讽:“霸王龙变吊州蜥蜴,连宝盖头都踢飞了。”更绝的是,南京和连云港的比赛,双方口号是“大圣爆烤盐水鸭”和“踏平花果山”。这哪是足球比赛?这是《西游记》和《水浒传》混搭的江湖恩怨录。

但笑归笑,一个问题浮出水面:江苏凭什么能靠“苏超”火出圈?中国足球,真的能靠江苏“搞上去”吗?

江苏人总爱自嘲“散装”,13个地市互不服气。苏南人觉得苏北土,苏北人吐槽苏南“娘娘腔”,徐州人说淮安没历史,苏州人笑南通口音怪……这种“内斗”文化甚至让“十三太保”成了网络热梗。但足球来了以后,画风突变。“苏超”把这种“散装文化”变成了超级燃料。每个城市都把比赛当成荣誉之战:镇江球迷喊“为醋而战”,徐州球迷举着“刘邦故里战宿迁”的横幅,南京球迷甚至喊出“省会保卫战”的口号。场外互撕,场内拼命,但撕着撕着,江苏人突然发现:原来我们不是散装的,而是“散装即团结”。

就像欧洲五大联赛,德国的拜仁慕尼黑和多特蒙德死磕,西班牙的皇马和巴萨百年恩怨,意大利的尤文图斯和国际米兰相爱相杀。越是“散装”,越能激发竞争活力。江苏的足球联赛某种程度上复制了欧洲足球的底层逻辑:地方认同感+全民参与度+文化符号化。而中国足球缺的,恰恰是这种“接地气的烟火气”。

有人问:“苏超”这么火,是不是因为江苏有钱?答案是:当然有钱,但不止是钱的事。江苏2024年GDP高达1.93万亿美元,超过韩国(1.86万亿)和西班牙(1.42万亿),人均GDP超2.3万美元,逼近发达国家门槛。13个地市全进全国GDP百强,9个位列前50。这种经济实力,办一场足球联赛就像请客吃饭,再贵也掏得起。但江苏的高明之处在于:它把足球当成了“文化投资”,而非单纯的烧钱游戏。比如南京队给球员每人每天发500块补助,一个月工资能破万;泰州直接租借亚泰U21梯队参赛;盐城给外地球迷送免费景区票和鸡蛋饼……这些操作看似“砸钱”,实则算了一笔大账:文旅联动、城市营销、民生福利。

换句话说,江苏足球联赛的本质,是一场“政府搭台、经济唱戏、文化出圈”的实验。国足这些年最尴尬的问题是什么?不是没钱,不是没人,而是足球文化断层。职业联赛“金元足球”泡沫破裂后,球迷骂假赌黑,青训骂选材难,国家队骂成绩差……国足就像一个病人,哪儿都疼,但不知道病根在哪。“苏超”的出现,意外补上了几个关键缺口:重建“足球与人群”的链接、激活地方足球生态、用互联网思维玩IP。扬州球迷说:“以前看球是看外援表演,现在看球是看隔壁老王进球。”这种“身边人踢球”的亲近感,让足球从“职业运动”变成了“生活方式”。

江苏全省有5支职业队、3000所足球特色学校、4000家业余俱乐部。徐州“村界杯”、苏州南京足球重点城市建设,早就埋下了火种。“苏超”把这些零散资源整合成了一张网:青训球员有上升通道,退役球员有再就业机会,普通爱好者能现场追梦。“苏超”的段子比电视剧还精彩:南京VS苏州是“吴越争霸”,连云港VS盐城是“海鲜德比”,淮安VS扬州直接叫“淮扬菜大战”。这些梗被抖音、虎扑疯狂传播,话题播放量破8亿。网友笑称:“江苏人踢球,把GDP都踢出文化了。”

“苏超”火了,但问题也来了:这种模式能全国推广吗?江苏的成功,是中国足球的解药还是止痛药?答案是:能复制,但很难抄作业。难点在于:散装文化无法复制、经济实力差距悬殊、青训体系尚未打通。“苏超”目前参赛年龄是16-40岁,大量退役职业球员参赛。这虽然保证了比赛质量,但也挤压了青少年的上升空间。江苏省足协副主席王小湾坦言:“联赛必须往下沉,设置U系列比赛,才能真正培养新人。”

江苏足球联赛的爆红,本质是一次“文化觉醒”。它证明了:中国足球缺的不是天赋,而是让足球回归草根、回归文化的土壤。江苏人用一场足球联赛告诉我们:足球不需要豪门球星,也能让万人空巷;地域文化不是分裂的根源,而是团结的纽带;经济强省的终极目标,不是GDP数字,而是让每个普通人感受到“归属感”。或许十年后回头看,“苏超”就是中国足球的一颗种子。它未必能立刻长成参天大树,但至少让人相信:当足球成为一种生活方式,胜利只是时间问题。毕竟,连“散装江苏”都能踢出欧洲联赛的气势。国足,还有什么理由继续躺平?

相关文章

李菁现身央视大楼,引起一片唏嘘,李菁得罪了谁?

iPhone17标准版:刷新率升级至120Hz

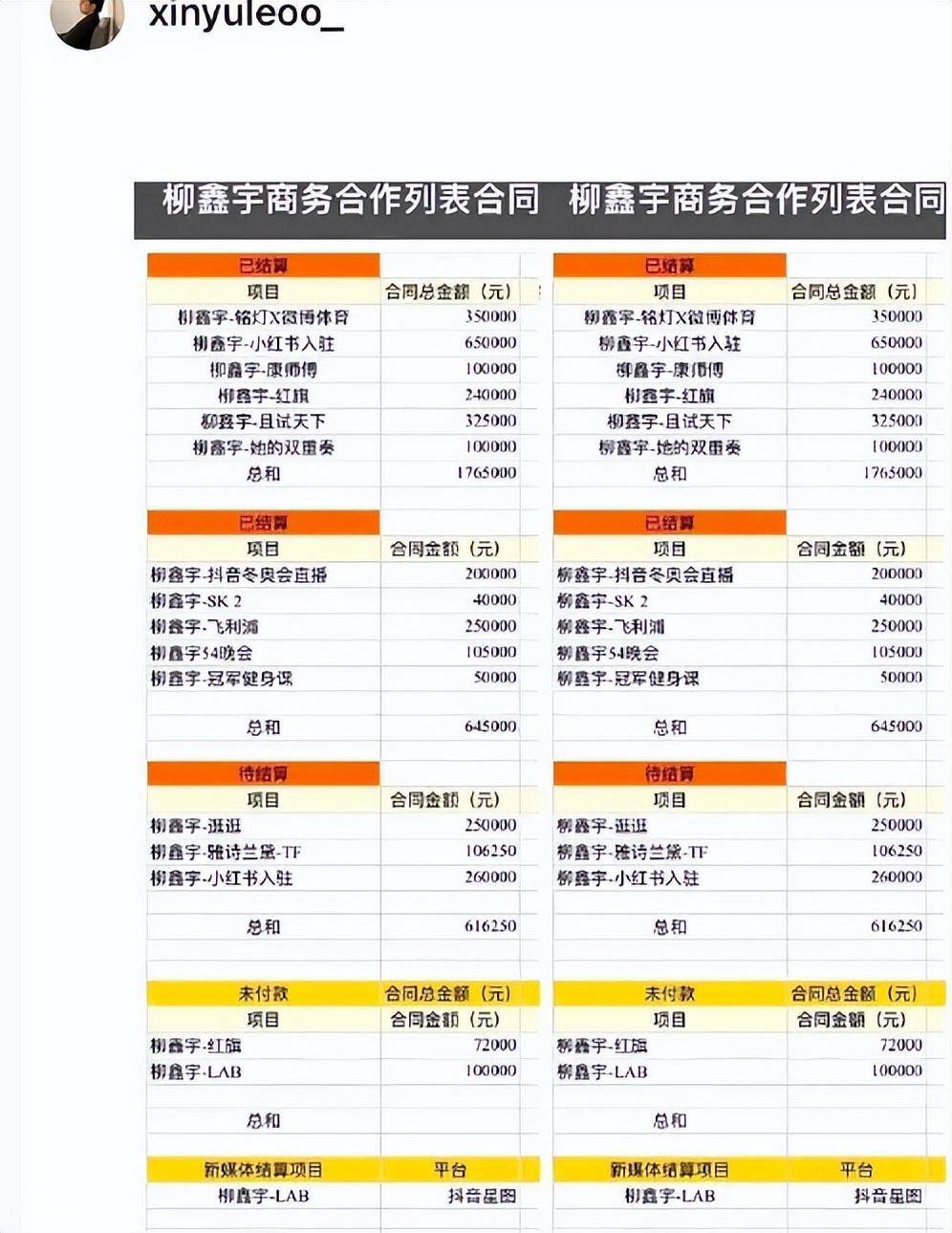

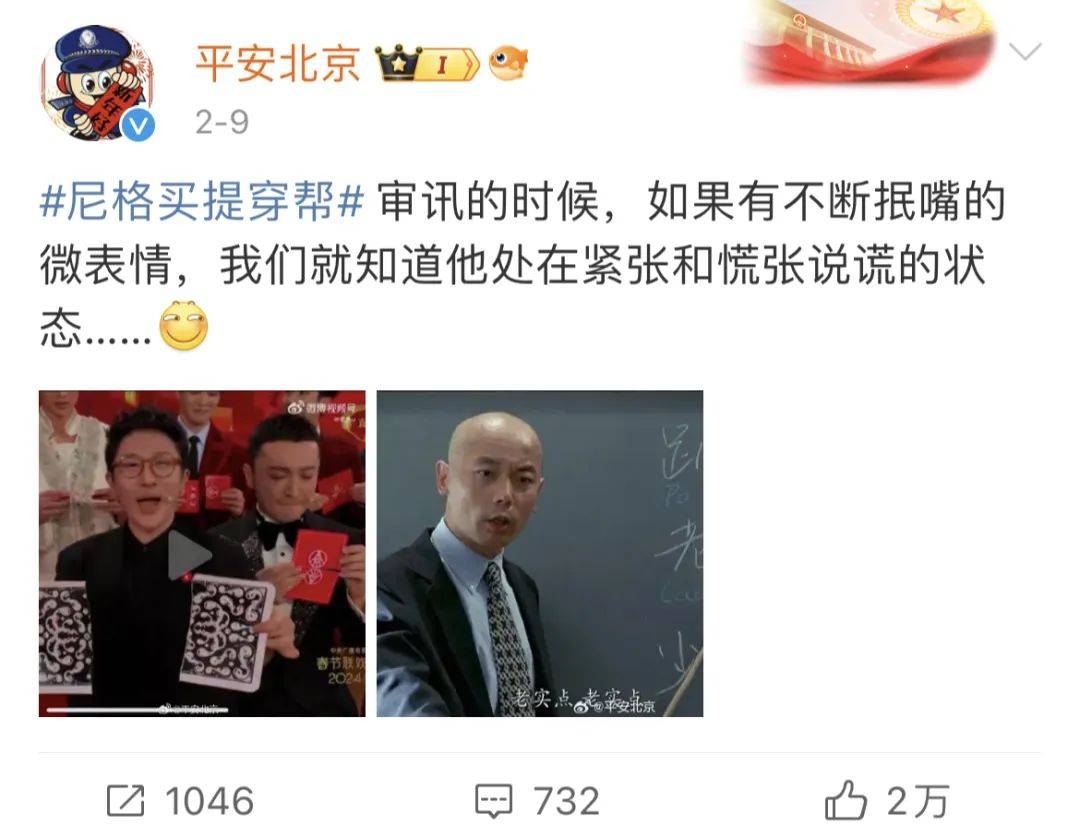

原创柳鑫宇本人再次发声:没报警,账号没被盗,自爆为真

重庆无人机灯光秀主飞手是00后 年轻飞手点亮山城夜空

央视回复小尼:再播亿遍

原创10年前惠英红神预言,娱乐圈将出一位国际女星,如今实现了

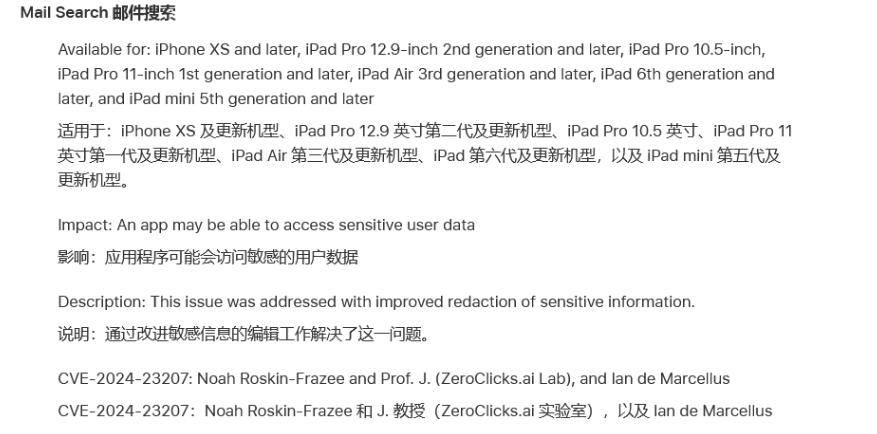

重大更新!苹果iOS 17.3正式版发布:

热搜!“80后”小哥送快递,3年收入超140万元!“收入比我高的同事有的是”…………

长安董事长谈辅助驾驶风波 安全底线不容忽视

原创正月十四最新新版早上好动态壁纸特漂亮图片 2023早上好问候语图片表情

原创2024龙年祝福图片带字7张,正月十二祝福吉祥语录,愿您开心无烦恼

生死时速!飞机冲出跑道起火 烈焰下乘客跳机逃命

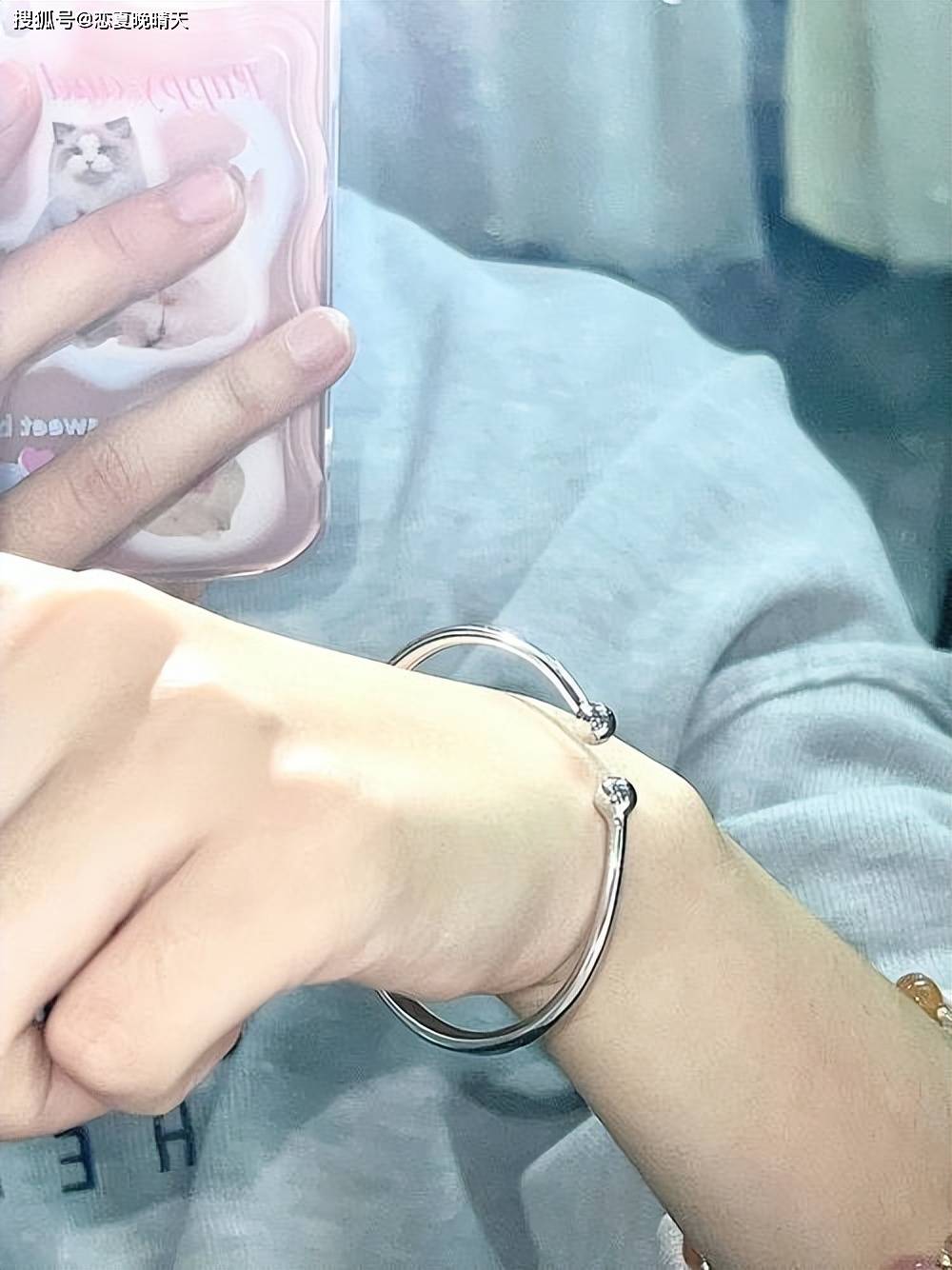

原创母亲将唯一银镯打成首饰送2个女儿

男子走应急车道鸣笛惹众怒被包围,声称他人活得像蝼蚁 警方:正调查

音乐与梦想:吴尊一家四口享受霉霉演唱会,感激昆凌赠票圆NeiNei追星梦

密集阵拦截失败,凌晨时分死神突降:伊朗系突袭,美军基地遇袭了

痛悼!国家一级导演李幼斌去世!

2024年九星照命躲星时间表及注意事项

原创得知基冈·特鲁姆普三分球13投12中后,库里一拍桌子:赶紧换掉他

保姆开奥迪买菜被绑架 两绑匪获刑8年

- AMD拿下台积电2nm制程首发 Zen6处理器投片成功

- 早上运动 VS 晚上运动,哪个时间减肥最快、最有效? 早晨锻炼更佳

- 美国人吐槽所有东西都在涨价!5美元玩具轻轻松松会涨到10美元

- SU7坠崖车主发文感谢雷军 平安归来再提新车

- 外交部回应3名美方间谍被中方通缉 网络攻击遭谴责

- 健身的人越多,Keep的日子越难 盈利困境加剧

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势