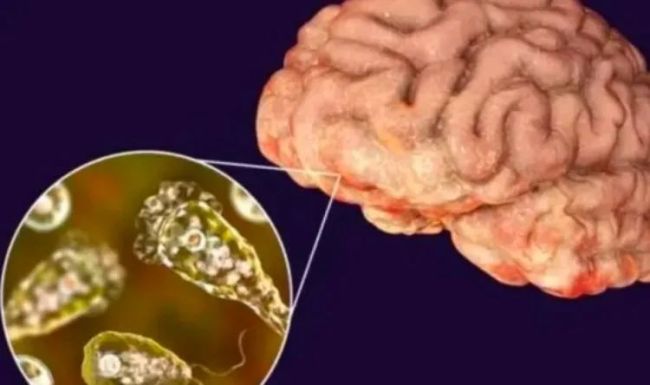

男童高烧不退 张文宏或参与会诊 罕见阿米巴原虫感染引发关注

近日,福建一名5岁女童在游泳时感染阿米巴原虫症(俗称“食脑虫”)的消息引起广泛关注。与此同时,安徽合肥一位家长也发帖求助称,自己的6岁儿子感染了狒狒阿米巴原虫,目前已转至上海治疗。经过药物治疗后,孩子已经退烧,但仍未脱离危险。

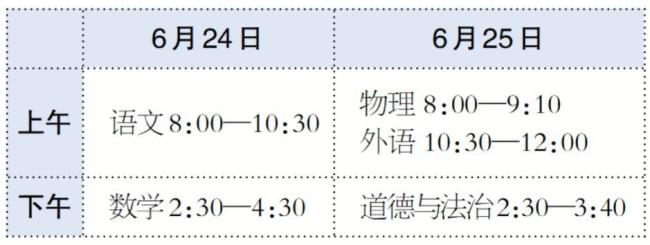

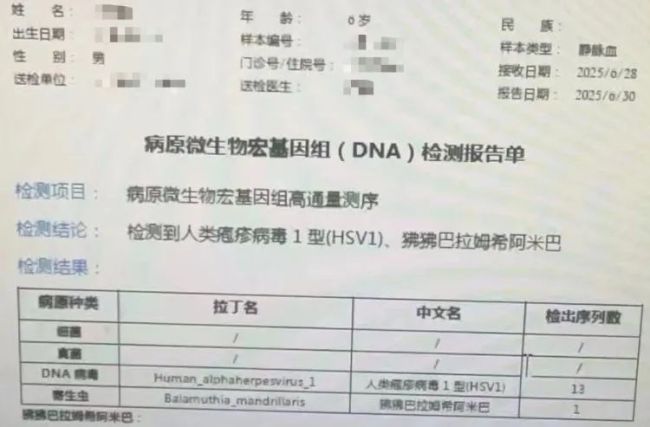

专家表示,“食脑虫”感染是小概率事件,但家长还是要注意避免孩子去湖泊、溪流等天然水域游泳。朱女士的孩子在6月17日突然发烧并伴有头痛,起初被诊断为病毒感染。6月23日,孩子入住安徽省儿童医院,但一直没有查出具体病因。直到6月30日在上海复旦大学附属儿科医院通过腰穿脑积液检查,才确诊为狒狒阿米巴原虫感染。

孩子的体温最高曾达到39.6度,但从前天晚上开始没有再发烧。医生认为这是孩子身体在恢复,也可能与用药有关。目前孩子精神状态还不错,只是走路有些不稳。医院正在紧急联系药企,寻找正规途径购买特效药,并计划请一些专家会诊,张文宏医生可能会参与。

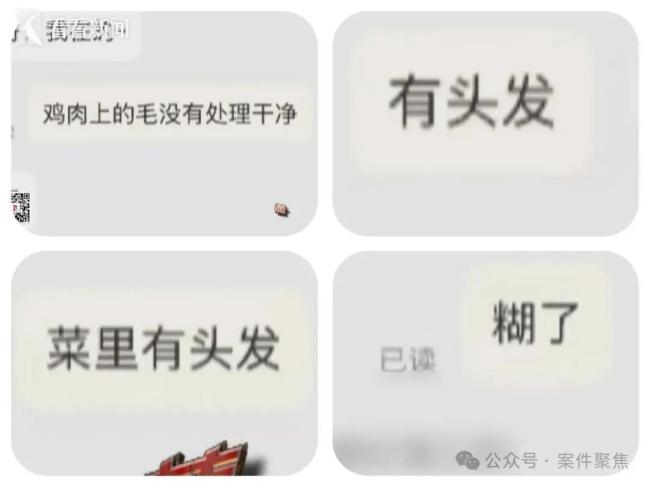

除了在复旦大学附属儿科医院治疗,朱女士还在网上发帖寻求特效药物。此前,福建一名5岁女孩也在6月22日出现头痛低热呕吐的情况,随后昏迷不醒,转入重症监护室。6月27日被检测出福氏耐格里阿米巴原虫,情况非常危急。最终通过网友帮助,用空运的方式购得一些治疗药物。

医疗大V江凯文表示,自己所在医院有过救治阿米巴原虫感染患者的例子,并已向朱女士和福建家长提供了药物治疗方案。男孩患的是肉芽肿性阿米巴脑炎,女孩患的是原发性阿米巴脑膜脑炎,男孩情况也很危险,但应该还有救。

据《科学》报道,美国加州大学旧金山分校研究人员发现,中国一款名为APL-1202的在研膀胱癌治疗药物对阿米巴原虫感染具有一定的治疗潜力。美国医疗团队向中国相关药企发出紧急援助请求,给药后患者恢复情况良好。该企业已在全球范围内为8名阿米巴原虫病患者提供了类似的用药援助,目前有一半还在生存期。

福建患儿的家属谢绝媒体采访,但他们表示已经与相关药企取得联系,但该药在国内还处于临床试验阶段,且只针对成人。他们希望推动申请事宜,但还未想好具体怎么做。

复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇表示,“食脑虫”感染在中国属于罕见事件,感染概率极低,但一旦进脑,病死率很高。国内有抢救成功的报道,关键在于早发现、早治疗。浙江大学医学院附属儿童医院曾收治一例阿米巴原虫感染患儿,经过两个月左右的精心治疗,患儿最终脱离生命危险。然而,另一个病例中的15岁孩子则不幸去世。

暑假到了,不少家长会带孩子去海边游玩或游泳。浙江大学医学院附属儿童医院感染科主任黄丽素提醒,虽然感染阿米巴原虫是小概率事件,但家长还是要注意预防,夏天是“食脑虫”感染的相对高发期。建议前往经过消毒处理、含氯的正规泳池,避免去湖泊、溪流等天然水域游泳。美国疾病预防控制中心也建议,在温暖的淡水中游泳时,应尽量避免头部浸入水中,戴上鼻夹,避免扰动沉积层。