中国参与三方峰会至关重要 重塑全球政治经济格局

2025年5月下旬,一场足以改写全球政治版图的多边峰会在阿布扎比悄然落下帷幕后,名为“中东-亚洲发展伙伴关系峰会”的盛会汇聚了来自中国、俄罗斯、沙特阿拉伯等17个国家的政要和商界领袖。峰会持续三天,讨论内容涵盖能源合作、基础设施建设、金融互联互通等关键议题。

引人注目的是,传统意义上的全球霸主美国被排除在外。这不是偶然的疏忽,而是一次经过精心策划的地缘政治重组。根据峰会组委会发布的官方声明,此次会议的核心目标是构建不依赖西方传统金融体系的新型合作框架。

从参会国家的构成来看,这17个国家的经济体量已经不容小觑。中国作为全球第二大经济体,2024年GDP达到17.89万亿美元;俄罗斯尽管受到制裁影响,但其丰富的能源资源依然是全球市场的重要支撑;沙特阿拉伯控制着全球石油储量的17%,日产原油超过1000万桶。这些数字单独拿出来或许不足为奇,但当它们聚合在一起时,就形成了一股足以撼动现有国际秩序的力量。

会议期间最重要的成果是签署了《阿布扎比共同发展协议》。这份协议的核心内容包括建立总规模达3000亿美元的多边开发基金,推动人民币、卢布、里亚尔等非美元货币在贸易结算中的使用比例,以及启动覆盖17国的数字支付网络建设。协议条款显示,参与国承诺在2026年底前将相互贸易中的美元结算比例降低至30%以下,这个目标对于习惯了美元霸权的华盛顿来说无疑是个巨大冲击。

中国在这次峰会中展现出的主导作用格外明显。中方代表团不仅提出了“新丝路数字货币走廊”倡议,还承诺为该项目提供初始资金1500亿美元。这个倡议的技术核心是基于区块链技术的跨境支付系统,能够绕过SWIFT国际结算网络,实现参与国之间的直接货币兑换和贸易结算。从技术参数来看,这套系统的处理速度是传统SWIFT系统的15倍,手续费用仅为后者的五分之一。

更为关键的是,中国央行数字货币(DCEP)将作为这个支付网络的主要储备货币之一。根据会议期间透露的信息,参与国将在各自央行储备中配置不少于10%的人民币资产,这意味着未来两年内将有超过2000亿美元的资金流入人民币资产市场。对于正在推进人民币国际化的中国来说,这无疑是一个历史性突破。

俄罗斯在峰会中同样扮演了重要角色。作为全球最大的天然气出口国和第二大石油出口国,俄罗斯提出了“能源卢布结算机制”。这个机制要求购买俄罗斯能源的参与国必须使用卢布或人民币进行结算,彻底摆脱对美元的依赖。数据显示,俄罗斯2024年的能源出口总额达到2400亿美元,如果这些交易完全转向非美元结算,将直接削弱美元在全球能源市场的主导地位。

沙特阿拉伯的参与让这次峰会具有了里程碑意义。作为石油美元体系的重要支柱,沙特宣布将在未来五年内将20%的石油贸易转向人民币结算。这个决定的背景是中沙两国在可再生能源领域的深度合作,沙特计划在2030年前投资1000亿美元发展太阳能和风能产业,而中国将为这些项目提供技术支持和设备供应。

峰会期间签署的另一项重要协议是《基础设施互联互通框架》。这个框架计划在未来十年内投资5000亿美元,建设连接亚洲、中东、非洲的铁路、港口、电网和通信网络。项目的技术标准将以中国的高铁技术和5G通信标准为主导,这意味着中国的技术影响力将延伸到更广阔的地理范围。

美国政府对这次峰会的反应颇为耐人寻味。起初,华盛顿方面试图淡化峰会的重要性,国务院发言人称这只是“地区性的商业合作会议”。但随着峰会成果的逐步披露,美国的态度开始发生微妙变化。拜登政府紧急召集了G7财长会议,讨论应对策略。美联储主席鲍威尔在会后的公开讲话中承认,“去美元化趋势正在加速,这对美国货币政策的全球影响力构成挑战”。

华尔街的反应更加直接。峰会消息传出后,美元指数连续三天下跌,累计跌幅达到2.3%。黄金价格则应声上涨,每盎司突破2100美元关口。分析师普遍认为,市场正在重新评估美元的长期价值,投资者开始寻找替代性资产来对冲去美元化风险。

从地缘政治角度分析,这次峰会标志着多极化世界格局的加速形成。冷战结束以来,美国凭借军事和经济优势建立的单极霸权体系正在受到前所未有的挑战。参与峰会的17个国家虽然政治制度和发展水平各不相同,但它们在摆脱美国主导的国际体系方面找到了共同利益。

这种变化的深层原因可以追溯到2008年金融危机以来的全球经济格局调整。美国通过量化宽松政策向全球输出流动性,实际上是在利用美元霸权地位向其他国家征收“铸币税”。根据国际货币基金组织的数据,2010年至2020年期间,新兴市场国家因美元汇率波动而遭受的损失超过2万亿美元。这种不公平的经济秩序自然会引发反弹。

技术创新也在加速这一进程。区块链技术、数字货币、人工智能等新兴技术正在重塑国际金融体系的基础设施。传统的金融霸权很大程度上建立在技术和网络效应的基础上,而新技术的出现为挑战者提供了“弯道超车”的机会。中国的央行数字货币试点项目已经涵盖了26个城市,累计交易金额超过1000亿人民币,这为人民币国际化提供了强有力的技术支撑。

能源因素在这次地缘政治重组中同样扮演了重要角色。美国页岩油革命虽然提升了其能源独立性,但全球能源市场的重心正在向亚洲转移。中国已经成为全球最大的石油进口国,2024年进口量达到5.4亿吨;印度的石油进口量也超过了2.3亿吨。这两个国家的能源需求增长为产油国提供了摆脱美元定价体系的动力。

俄乌冲突以来的制裁措施也加速了去美元化进程。西方国家将俄罗斯踢出SWIFT系统,冻结其央行资产,这些举措虽然对俄罗斯造成了短期冲击,但也让其他国家意识到过度依赖美元主导的金融体系的风险。2024年俄罗斯与中国的双边贸易中,美元结算比例已经降至35%以下,人民币和卢布结算比例则上升至60%以上。

峰会期间讨论的另一个重要议题是建立新的国际信用评级体系。目前全球信用评级市场被穆迪、标普、惠誉三家美国公司垄断,它们的评级结果往往带有明显的政治色彩。参与国计划成立“亚洲信用评级联盟”,建立独立于西方体系的评级标准。这个联盟的总部将设在新加坡,初期注册资本100亿美元,预计在2026年正式运营。

金融基础设施的独立化也是峰会的重要成果。除了支付系统之外,参与国还计划建立独立的清算银行、信用体系、保险网络等。这套体系一旦建成,将形成一个相对完整的金融生态圈,能够支撑大规模的国际贸易和投资活动。

美国对这些变化的应对策略正在发生调整。华盛顿方面意识到,单纯的制裁和施压已经难以阻挡这一趋势。拜登政府最近释放出愿意与中国就货币和金融议题进行对话的信号,这在一定程度上反映了美国态度的变化。财政部长耶伦在最近的公开讲话中表示,“美国愿意与各国就国际货币体系改革进行建设性对话”。

这种态度转变的背后是对现实的认知。美国经济虽然依然强大,但其全球占比正在下降。2000年美国GDP占全球GDP的比重超过30%,2024年这一比例已经降至24%左右。与此形成对比的是,中国经济占全球GDP的比重从2000年的3.6%上升至2024年的18.5%。经济实力的此消彼长必然会反映在货币和金融体系的变化上。

从长远来看,这次峰会可能会被历史学家视为国际秩序转换的重要节点。类似于1944年的布雷顿森林会议确立了美元的国际地位,2025年的阿布扎比峰会可能标志着多元化国际货币体系的开端。这个过程不会一蹴而就,可能需要十年甚至更长时间才能完成,但方向已经明确。

对于普通民众而言,这些变化的影响可能比想象中更加深远。汇率波动、商品价格、投资收益、就业机会等都可能受到影响。美元贬值可能会推高进口商品价格,但也会提升美国商品的出口竞争力。对于中国消费者来说,人民币国际地位的提升可能会降低海外旅游和购物的成本,同时也会吸引更多外资流入,推动国内资产价格上涨。

技术产业的竞争也会因此加剧。数字货币、区块链、人工智能等技术将成为各国争夺的焦点。掌握了这些技术的国家将在新的国际秩序中占据有利地位。中国在这些领域的投入正在加速,2024年在金融科技领域的投资达到500亿美元,超过了美国的450亿美元。

企业界对这些变化的反应同样值得关注。跨国公司需要重新评估其全球战略,适应多元化的货币和金融环境。一些美国公司已经开始在中国和其他市场持有人民币资产,以对冲美元风险。欧洲企业则在加快推进欧元国际化进程,试图在新的国际货币体系中占据一席之地。

教育和人才培养也面临新的挑战。传统的国际关系和经济学理论需要更新,以适应多极化世界的现实。语言技能的重要性也在发生变化,除了英语之外,中文、阿拉伯语、俄语等语言的价值正在提升。

环境和可持续发展议题在这次峰会中也占据了重要位置。参与国承诺在新的合作框架内加强绿色金融和清洁能源合作。计划设立总规模1000亿美元的绿色发展基金,支持可再生能源、环保技术、碳减排等项目。这个基金的运作将完全采用非美元货币,进一步推动绿色金融的去美元化。

文化交流和人文合作也是峰会的重要内容。参与国计划建立教育交流网络、文化产业合作平台、媒体传播联盟等。这些软实力建设虽然短期效果不明显,但对于长期的国际影响力构建具有重要意义。中国的孔子学院、俄罗斯的普希金学院、沙特的阿拉伯语学院等都将在这个网络中发挥作用。

面对这样一个正在重塑的世界,每个人都需要重新思考和适应。无论是个人投资理财、职业规划,还是教育选择、生活方式,都可能受到这些宏观变化的影响。理解并把握这些趋势,将有助于在变化中找到机遇。

这次峰会的影响还将继续发酵。按照计划,参与国将在今年下半年举行第二次会议,进一步细化合作方案。美国和西方国家的应对策略也会随之调整。全球政治经济格局的重塑已经开始,每个人都是这个历史进程的见证者和参与者。

相关文章

端午假期后局地逼近40℃ 华南闷热需防中暑

地磁暴预警!爆发!今明两天或将出现大地磁暴

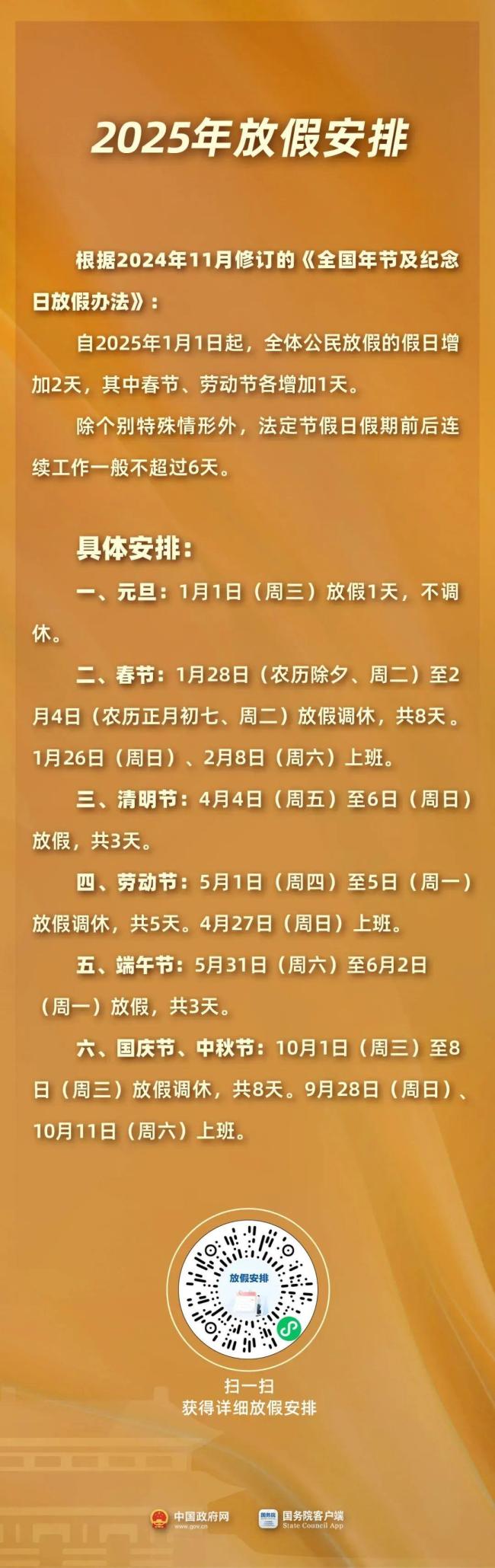

下次假期在4个月后 国庆中秋合并8天假

斯塔默:英国须警惕俄罗斯 恢复战备状态

法院:金价波动风险需自行承担 彩礼纠纷调解成功

全眼传真 樊振东加盟德国俱乐部,“一举三得”的妙招? 留洋备战显智慧

哈佛演讲女生蒋雨融否认走后门进哈佛 回应争议自述经历

内马尔因手球被罚下,桑托斯遭失利 争议判罚引发讨论

兰博基尼车主赖代驾5元被举报酒驾 豪车主人酒驾受罚

从三场大选看欧洲政治生态的新变局 政权更迭频现

加沙儿童节只有饥渴和死亡 战火中的绝望童年

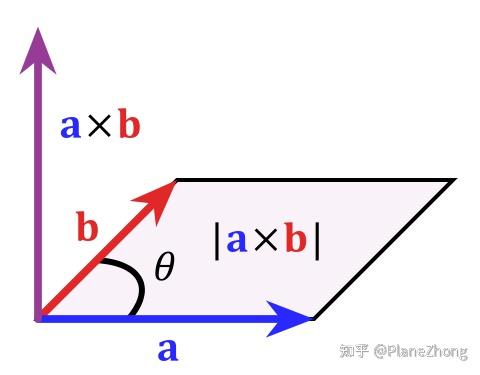

从代数到几何:向量点乘与叉乘的定义、推导及几何意义

外卖员真的不用办健康证了吗 食安封签普及引发讨论

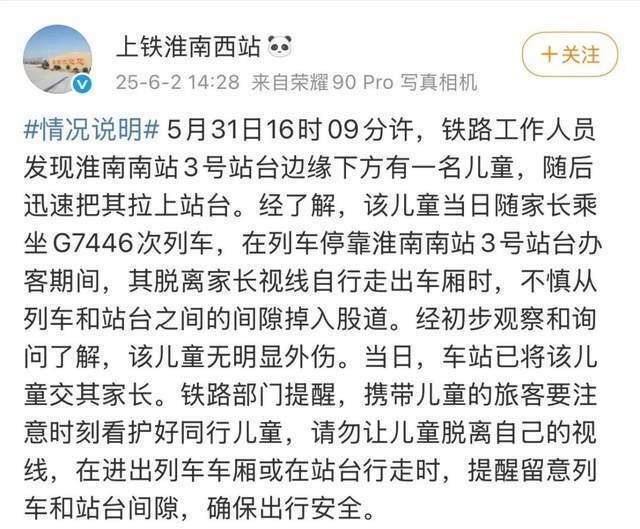

官方通报幼童掉入高铁站台股道 儿童已安全交还家长

LTspice电路仿真_笔记

“苏超”究竟有多火 引发全网热潮!

丁禹兮亲手给粉丝做小炒牛肉 宠粉天花板

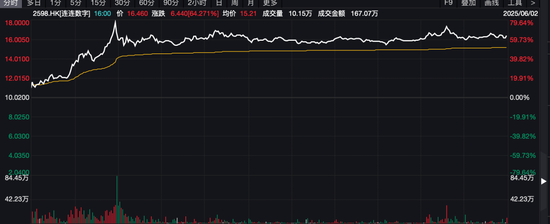

今天港股为何突然“V型”向上 午后反弹收窄跌幅

郑钦文:我会屏蔽一些国内媒体消息 专注网球本身

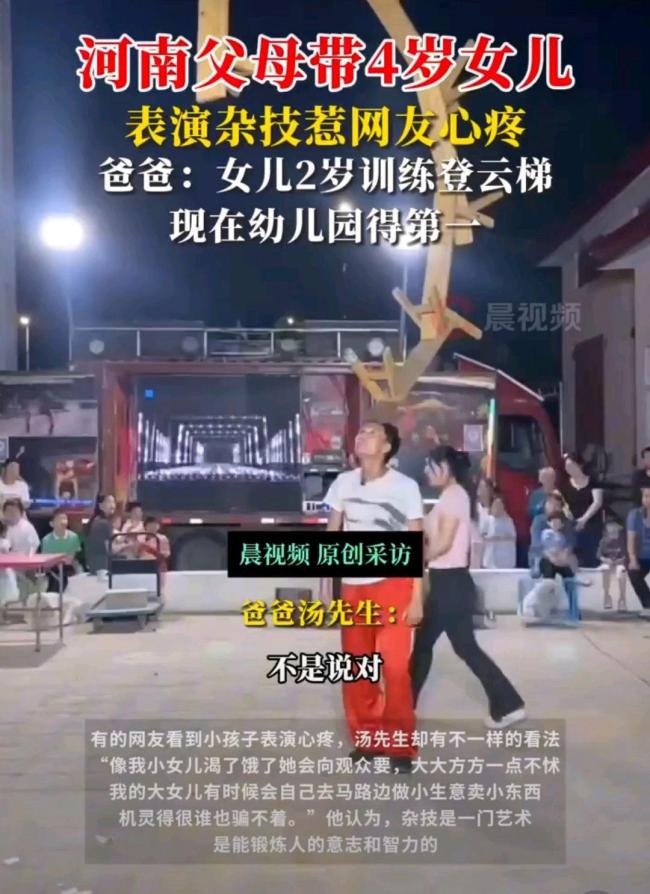

父母表演高空杂技6岁儿子雨中守护 儿童权益引关注

- 猛!全方位花钱,疯狂上项目了 基建热潮再起

- 张艺曼退出羽毛球国家队 开启新篇章

- 云南四川将发生7.6级地震?谣言 编造地震预警被查处

- 体脂率是身体最诚实的胖瘦指标,想知道自己是不是真胖,看体重可不准!

- 二手房成交价普遍跌回8年前 购房时机成关键

- 红星美凯龙两年亏损52亿 国资入主难挽颓势

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势