苏超爆火 其他省份可以抄作业吗 地域文化与消费创新结合

年初,各地纷纷组团前往杭州考察“杭州六小龙”,探讨科技创新的经验;年中,又转向江苏调研“苏超”,研究消费创新的模式。随着“苏超”的火爆,各地能否复制这一模式成为热议话题,尤其是在拥有三支中超球队的山东。

“苏超”走红后,浙江、广东、山东等地已启动省级足球联赛筹备工作,国家体育总局也在研究“全国城市足球联赛”方案。然而,向江苏学习并非易事。网友指出,“苏超”的成功在于其独特的地域文化冲突、经济实力均衡以及发达的交通网络。江苏13市之间的距离适中,高铁和高速公路网络发达,主客场球迷均可当日往返,这为赛事提供了便利条件。

从地理上看,江苏13市直线距离均在300公里内,高铁1-2小时通达,各市观众能当日往返,交通成本低。相比之下,山东虽然多山,但交通并不构成障碍。山东已经实现了县县通高速,预计到2027年将实现市市通高铁,具备交通优势。从人口密度看,江苏每平方公里有790人,位居全国第一,而山东人口过亿,位居全国第二,人口密度在全国也名列前茅。

在文化上,江苏内部的吴文化、江淮文化和楚汉文化长期并存,形成竞争氛围。山东则以儒家文化为主,胶东文化和鲁中文化也各具特色。从经济角度看,江苏13个地级市全部跻身全国GDP百强市,而山东16市中有12市跻身全国GDP百强,两者都属于均衡发展的省份。不过,江苏的地级市在财政上有更大自主权,能够更好地支配本地资源,为城际赛事的平等开展奠定了基础。

尽管如此,经济实力并非决定因素。贵州的“村超”就是一个例子,尽管经济总量不高,但凭借全民参与的热情形成了现象级热度。从体育产业来看,国内现存足球相关企业1.76万家,注册资本在100万元以内的企业最多。山东现存1223家足球相关企业,主要分布在青岛、济南、淄博和临沂,其中青岛入选了“全国足球发展重点城市”。

“苏超”的成功在于其“赛事+”的创新模式,通过深挖地域文化历史中的戏剧性冲突点,制造话题和热度。体育赛事不仅带来情绪价值,还通过段子手制造的情绪调味,形成“流量—变现”的消费闭环。举办地区联赛很烧钱,但“苏超”采取“政府主导+赛区协同+联赛运营”的架构,政府在各个环节发挥了重要作用,并投入大量资源,如盘活闲置体育场馆,降低办赛成本。

“苏超”的市场运作也颇具特色,总冠名江苏银行,官方战略合作伙伴今世缘酒业等,这些赞助商的支持为赛事提供了资金保障。江苏省政府还出台了奖励措施,鼓励演唱会、体育赛事等活动,以刺激消费。未来,地方足球赛事商业化模式的突破是必然趋势,需要科学规划赛事转播权益、赞助商回报等内容,逐步走向市场化。

“苏超”的火爆表明,深耕本土文化,活力在民间,这样的创新会越来越多。其他省市能否复制“苏超”模式,关键在于找到适合自身特点的发展路径。

相关文章

四川27岁男子因家庭矛盾跳桥自杀 警方初步判断为轻生

人大代表:建议全民开展死亡教育!家长怎样为孩子补上这一课?

肥肉也能换现金?21天减5-8斤,最高赢万元, 今年冬季最火爆的减肥游戏

考生身份证遗失 铁骑迅速送家长办理 紧急求助获响应

时尚圈中新「Sample Sale」,正在整活「抢劫」营销?

原创法图麦长期被网暴,默默点赞母亲微博,哈文独自坚强惹人泪目

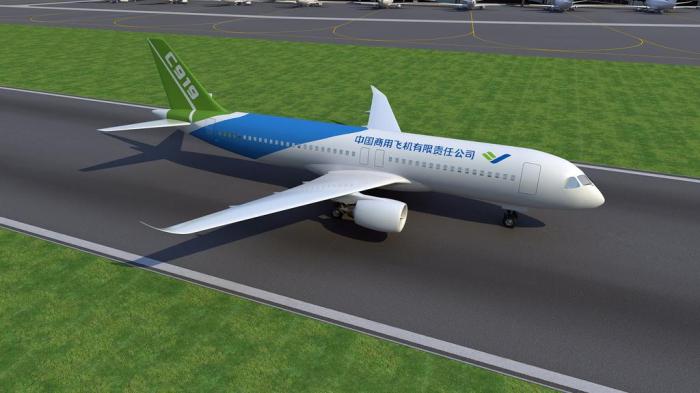

鼓励购买国产飞机 庞大的市场谁会受益?

长光卫星公布拍摄马航MH370最终结果

抖音七彩小黄鸭全套表情包哪里有 被套回的小黄鸭

超级重磅!齐达内宣布辞职:皇马三冠王后见好就收、急流勇退

共享行业迎来洗牌!称小黄车将被收购,ofo回应:纯属谣言!

她是斗鱼最草根女主播 有幸当过一姐 完美诠释了什么叫生活

红黄蓝幼儿园虐童旧案:4名幼教针扎幼儿不认罪,获刑逾两年

原创超酷超帅的空间说说,深受句子达人推崇!

最好骑的小蓝车为何倒下,又曝出了哪些尴尬?

双胞胎姐妹出门“换装”,网友:哇!惊艳

警方通报:确认王宝强前经纪人宋喆被抓

iPhone 8才出的“腮红金”,杨幂早就穿过了!

《中国有嘻哈》空降大魔王都是什么来头?

- 罗永浩力挺闪购 即时零售重塑生活仪式感

- 订婚强奸案男方母亲:女方事后不同意 坚信儿子无罪待宣判

- 北京西站一旅客晕倒心脏骤停,为救人检票口临时“改道” 生死救援争分夺秒

- 李家超批美滥施关税:算术都算错了 展现美国霸权真面目

- 五一长假前夜火车票今日开抢 假期出行提前规划

- 日本米价连续14周创新高:日本米价走势“极其异常”

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势