首先,让我们看一看小蓝单车这一年来的大事记:

2016年

2016年

-10月小蓝单车成立,随后进入公众视野。

-11月 召开全国新闻发布会,深圳成为首发第一城。

-12月相继进入广州、成都市场。

2017年

2017年

-1-2月 宣布完成4亿元A轮融资,成为深圳首个联合地方政府共同建立规范停放区域的共享单车,继而落地南京、佛山、北京,以及美国旧金山。

-3月北京发布会,发布2.0版本单车并推出半年卡活动,CEO李刚透露雄心壮志。

-5月 宣布和蚂蚁金服达成合作,通过信用积分免押金骑行小蓝单车。

-6月爆出宣传事故,继而B轮融资失败。

-8月 母公司野兽骑行开始裁员。

-9月退押金难传闻屡出。

-10月遭供应商围堵办公地点要账。

-11月自称“小蓝单车”员工在某职场社交平台发消息称,“小蓝单车”宣布解散。

-11月16日 小蓝单车创始人李刚发布公开信,道歉并宣布“拜客单车”全权代理小蓝单车未来的运营。

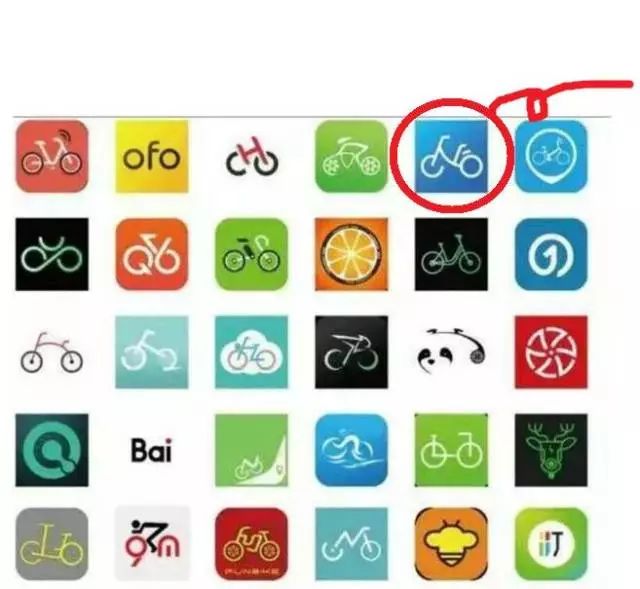

共享单车又倒一家,不少网民唏嘘不已。使用过多款共享单车的一些用户,都认为小蓝单车最好骑,如今却被曝团队解散,拖欠员工工资,多人离职。共享单车资本洗牌的速度远比人们预料得迅猛和汹涌。

最好骑的小蓝车

为何风光一年

便迅速倒下了呢?

1.高层决策失误忽略行业规则

曾经,面对摩拜和ofo抢占先机,小蓝单车CEO李刚一度自信地认为,自己将后发制人:

“只要用户自己去骑,就会发现,没有一家公司在产品的持久度、耐用度上,能跟我们相提并论。不管是在现在还是未来的产品体验上,我们都完爆市面上其他竞争对手。”

小蓝的单车产品确实有着良好的口碑与骑行体验,但很多人都忽略了一点,就是在共享单车前期跑马圈地的过程中,口碑并不是核心竞争力。而是产品的投放,城市的扩张,和节节攀升的市场份额。

举个最简单的例子,当用户想要骑车时,触手可及的只有摩拜与ofo。那这时小蓝再好骑,用户体验再好,又能怎么样呢?

小蓝单车经营层的这些做法,再度暴露了创业热潮、共享经济潮流的尴尬。

2.成也资本,败也资本

在小蓝还处于发展顺利的阶段时,创始团队其实拒绝了不少投资,摩拜和ofo则在资本市场上毫不手软地拿钱,分别完成了6亿和7亿美元的E轮融资,为接下来的战斗准备了充足弹药,也把小蓝单车这样的选手远远甩在身后。

而小蓝的融资只有一次,是在今年1月获得的4亿元A轮融资。但这样的金额对于共享单车企业来说,无异于杯水车薪。截至目前,小蓝单车投放量约为60万辆,单车成本为1000-2000元。按此计价,光造车的资金就已超过6亿元。

李刚在公开信上这样写道:

“我跑遍了上百家基金,得到了无数关于产品和团队的称赞,但这一切都没有换来一笔资金,打没了我最后一分骄傲。”

有传闻小蓝此前曾向ofo、美团、永安行寻求收购,但均无果,资金极度短缺成为压倒小蓝的最后一根稻草。资本迅速堆砌了共享单车市场,但也让无法继续获得资本的那些玩家重重摔下。

3. 风光过后一夜倒下,它曝出了哪些尴尬?

各种类型、各类技术模式的创新创业,往往难以避免成本外部化,尤其是打着共享经济旗号的创业,更是尽可能多的分解成本,再由社会承担。

共享单车刚出现时,一度被认为解决城市严重交通拥堵的良策,也成为市民绿色出行的重要选择。但共享单车为了争夺市场份额,并因此获得资本青睐,加速收割市场,一方面大量投放单车,过量投放,却不投入充足的维护人手,造成城市公共交通站点、小区周边及各类公共设施,到处充斥乱停乱放的共享单车的现象。

共享单车接连倒闭,国内许多城市交通主管部门陷入尴尬。这些地方的主管部门此前出台了鼓励共享单车企业发展、敦促其规范经营的意见,在给予必要的经营宽容后,要求企业如果停止服务需提前报备,押金需由第三方代管,履行及时退还用户押金的义务。

而共享单车企业无一例外的接受了这些要求——事实却证明,不光是之前倒闭的酷骑单车,还是此次陷入舆论风暴的小蓝单车,根本没有遵守上述要求,而各地的主管部门却一无所知。这样的监管,显然形同虚设。

共享单车行业宿命似乎早已注定,却仍不乏有“勇者”,牟足劲想要在颓势杀出一片天。对于共享单车企业,未来也需要找到清晰的盈利模式,有故事的同时,更要拿出真业绩。

那么下一轮竞争中,

能活下来的又会是谁?

来源:四川在线、澎湃新闻、

鼎捷智造综合编辑