全国两会

近日,全国两会召开,全国人大代表、北京大学肿瘤医院主任医师顾晋提出,建议全民开展死亡教育。

顾晋是北京大学肿瘤医院主任医师,采访中他提到,很多癌症晚期患者饱受病痛折磨,但家属往往会拒绝接受舒缓治疗,怕被认为是不孝。

社会上年轻人自杀现象时有发生,我们对尊重生命相关教育有一定欠缺。他建议从中小学生开始开展死亡教育,让人们尊重死亡尊重生命。

近年来,未成年人犯罪、自杀以及校园欺凌事件层出不穷,我国青少年的身心健康成为社会关注的焦点,这不仅是孩子的问题,更是每个家庭的问题。

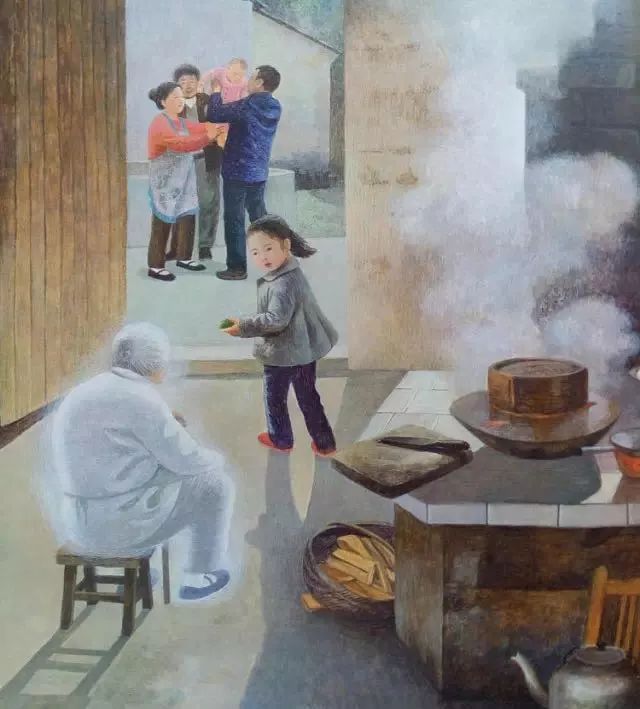

一直以来,在反省应试教育、家庭教育、挫折教育的同时,或许忽略了对青少年的生命教育。引导少年儿童对生命的正确认知,或许是当下教育者及家长迫在眉睫的事情。

我们都希望孩子们能够健康快乐地生长,那就有必要让他们懂得人性的恶和尊重生命的意义。

去年,一部迪士尼电影《寻梦环游记》赚足了观众的眼泪,正因为它用电影的方式将中国人避讳谈论的死亡话题描述的温情而催泪。

当家里有亲人离开人世时,家长难免会遇到如何向孩子解释“死亡”的难题。

父母怎样为孩子补上这一课呢?

1

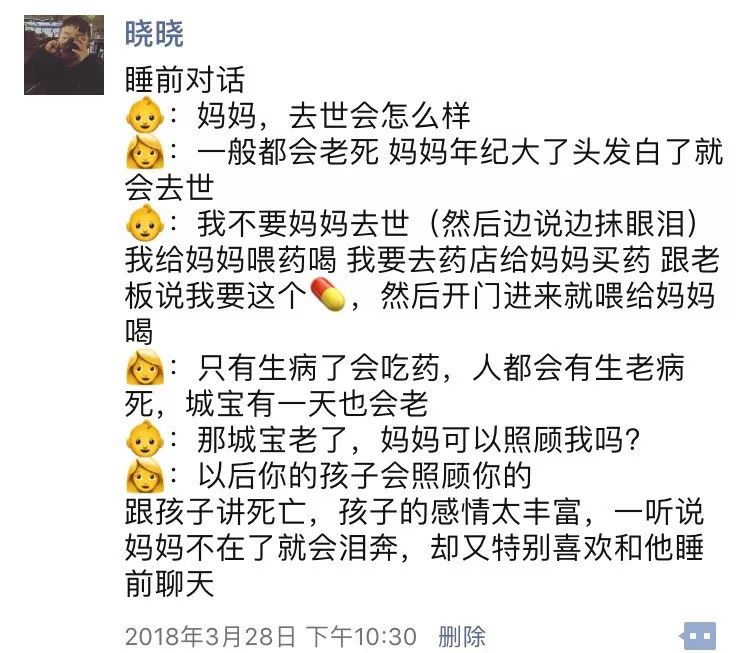

有一次,带小城宝去乡下,村上一位老人家过世了,看见很多人都在哭,不时还有敲锣声,小家伙很好奇,不停地问发什么事情了。当天晚上睡觉前,城宝和妈妈聊起了白天看到的一切,聊到了【去世】这个话题。

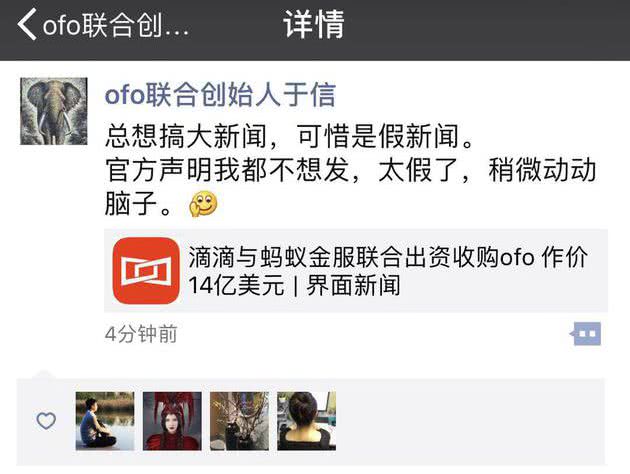

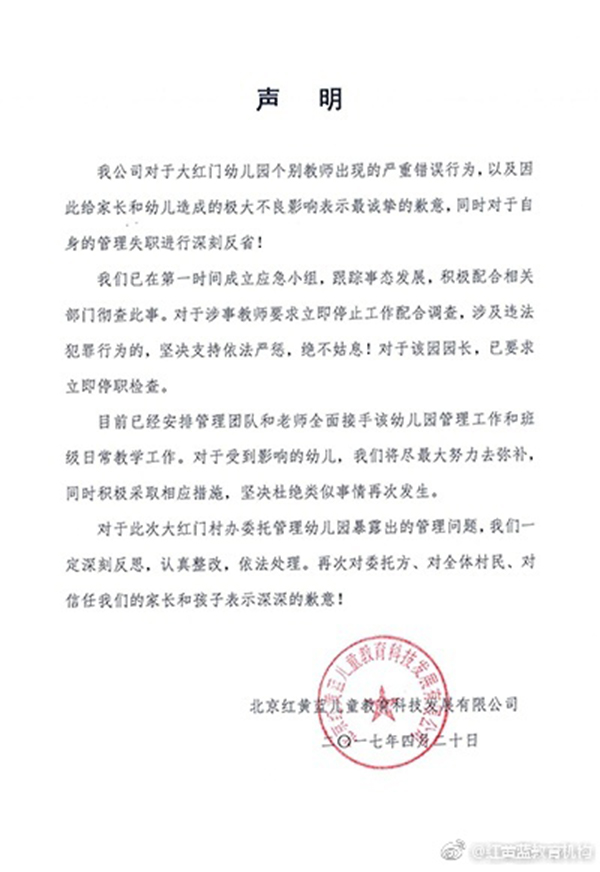

下面是小城宝和妈妈对话的截图,妈妈因为被感动,当天就刷这条朋友圈。

在很早之前妈妈就有给城宝讲过死亡的含义,让他知道珍惜每个小生命,会知道爱护自己,不让自己受伤,还会爱护小动物。

儿子知道死亡是什么意思,听到妈妈说自己也会死去就伤心的哭了起来,两个人睡前就是边聊边哭,朋友圈下面的评论妈妈们都感动的要哭了,相信也有很多孩子有问过妈妈这样的问题吧。

死亡,从古至今都是一个让人忌讳的话题。

人死了,我们一般会说“老了、去了、仙逝了”,很少直接说“死”。由于避讳“死”,连发音跟“死”相似的“4”也变得不吉利,4 楼不叫 4 楼,现在都改叫“3A”了。

谈论死亡都如此讳莫如深,更别说对孩子进行死亡教育了。但对孩子进行死亡教育又是必须的,否则,孩子可能会因为恐惧死亡而变得胆小,或者因为不懂得死亡的意义而伤害自己。

▌变得胆小、恐惧死亡

影视作品中,与死亡对应的场景一般是电闪雷鸣、狂风暴雨,或者是漆黑的长夜。这种气氛,已经让人很恐惧,很无助了,有些家长还会给孩子讲恐怖故事,使孩子将死亡与魔鬼联系在一起。

@毛毛爸:对死亡的恐惧让 6 岁的儿子不敢接近生命垂危的奶奶,他觉得奶奶马上就要变成鬼魂了……奶奶最终遗憾地离开……

@毛毛爸:对死亡的恐惧让 6 岁的儿子不敢接近生命垂危的奶奶,他觉得奶奶马上就要变成鬼魂了……奶奶最终遗憾地离开……

▌变得漠视生命,伤害自己,虐待小生命

不懂得死亡的意义,孩子就不会尊重生命,更不会珍惜生命。有数据表明,在中国每年约有 10 万青少年自杀身亡,每分钟就有 2 个人死于自杀,还有 8 个自杀未遂。

有报道称,12 岁的小女孩在宿舍表演上吊,还喊室友观看,室友以为开玩笑,错过施救,结果一个玩笑,最终以生命陨落为代价。

还有前不久的熊孩子推倒孕妇,就想看看她会不会流产;还有孩子虐待动物,把食物放在瓶子里,就为引诱流浪猫狗来吃,看它们窒息而亡……太痛心!不多说了……

死亡教育,其实是生命教育的一部分,更是爱的教育,我们需要了解孩子的认知过程,润物无声地教给孩子。

2

1948 年,心理学家 M. Nagy 观察研究了 378 名 3~10 岁的孩子,结果发现,儿童对死亡的认知大致可分为三个阶段。

▌

第一阶段:认为死亡,只是暂时的离去,并非生命的终结,死去的东西还会回来。

第二阶段:认为有些人,比如,英雄、幸运的人,是不会死的。只有那些被「死亡」抓走的人,才会死掉。

第三阶段:知道死亡是不可避免的,是生命的一个必然的过程。

后续的学者对这一研究进行了细化,整体上来看,学前阶段的孩子,关于死亡认知的发展是随着年龄的发展,逐步客观、成熟的。而且,随着研究的推移,儿童对死亡的认知水平也越来越低龄化。

孩子对死亡的认知理论忠实地反映了孩子对其所观察到的世界的总体描述,成人无法、也不应该对孩子隐藏死亡的真相。相反,公开、客观地对孩子进行死亡教育,反倒更有利于孩子的身心成长。

3

我们应该怎么做“死亡教育”呢?

▌

谈论逝去的亲人,有的家长担心孩子难过,通常会这样说:

A家长:他只是睡着了。

孩子听了,可能会等着亲人醒过来。后来,知道死去的亲人无法醒来了,孩子又开始担心自己也这样睡过去,于是每次睡觉都很害怕。

B家长:他去了一个很远的地方,再也不会回来了。

孩子听了会认为死者不再爱自己了,并容易产生“如果他爱我,为什么不回来看我”的疑问。这样,孩子越思念死者,就越容易记恨对方。

C家长:他上天堂了,那里没有病痛,很快乐。

对没有宗教信仰的孩子这样说,是存在潜在危险的。曾有小学生留遗书说,要去天堂找爷爷,以后再也不会挨打,再也不用担心考试了。

那么,该如何科学地跟孩子谈论、描述死亡呢?应指出正常身体功能的结束。比如,心跳停止,没有呼吸,没有感情,不能说话,不能吃饭,不再工作,没有爱,不能思考等等。

▌不糊弄孩子,用具象解释回应孩子的疑惑

家长可以结合生活中的例子,具象地给孩子解释生命现象,坦诚回答孩子对死亡的疑惑

比如,一位爷爷在生命的最后阶段,这样告诉 6 岁的孙子:

宝贝,死亡是一件很自然的事。你看小草,它从发芽、生长,再到枯萎,都有一个过程。人也是这样,爷爷一开始也是一个小婴儿,后来长成像你爸爸那样的大人,再后来,就慢慢变老了,最后会像小草一样,和大自然融为一体……

宝贝,死亡是一件很自然的事。你看小草,它从发芽、生长,再到枯萎,都有一个过程。人也是这样,爷爷一开始也是一个小婴儿,后来长成像你爸爸那样的大人,再后来,就慢慢变老了,最后会像小草一样,和大自然融为一体……

卢克莱修说:死亡是人生的目的地

是我们必须瞄准的目标

如果我们惧怕死亡

每前进一步都会惶惶不安

一般人的做法就是不去想它

可是,如此粗俗的盲目是多么愚蠢

这就如同把笼头套在马尾巴上,

决定倒退着走路

死亡教育,就是自我觉察和自我重塑

经过死亡教育的洗礼,

才能真正明白生命所赋予的意义

《西藏生死书》里说,

我们是一个没有死亡准备的民族

死亡教育,

是时候从我们这一代父母开始进行转变了