暴雨横扫南方大部 为何成都不下雨 成都成“少雨孤岛”

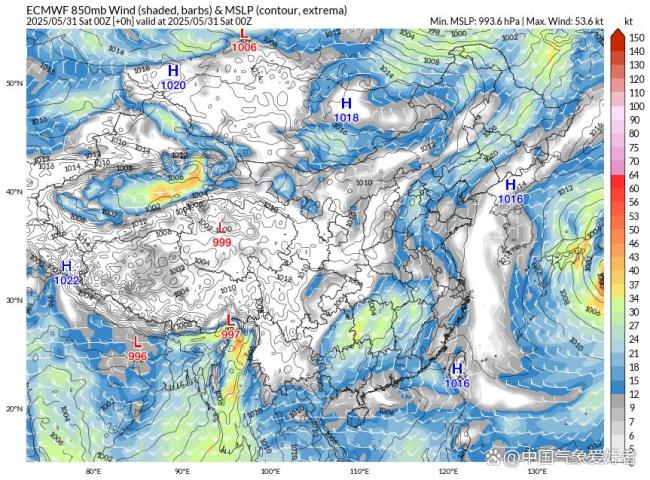

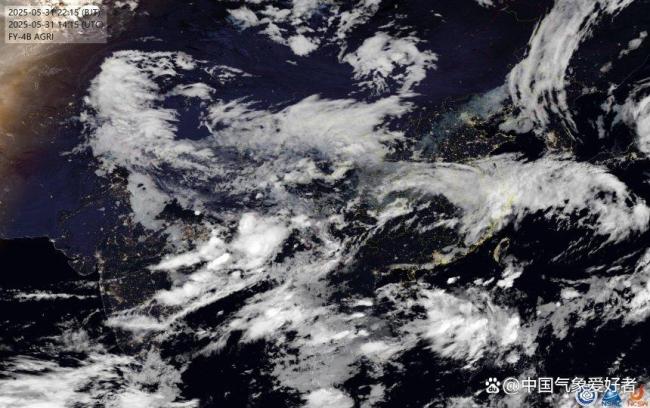

随着南海西南季风的爆发,南方多地进入强降雨模式。自5月下旬以来,从广西到湖南、江西、贵州,甚至云南东部和重庆东南部,雨水强度和频率都显著增加。特别是在云南、贵州一带,不仅有稳定的中到大雨,还有局地暴雨乃至大暴雨,累计雨量不断刷新。

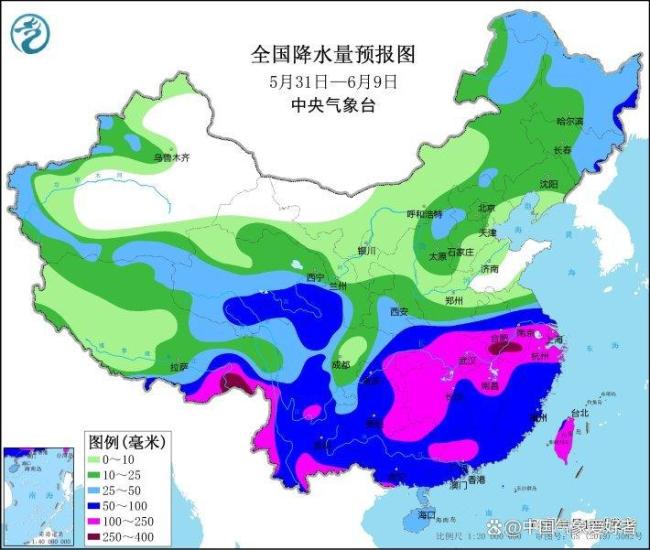

根据中央气象台发布的中期天气预报,从5月31日至6月9日的10天时间里,江汉、江淮南部、江南西部和北部、华南中北部、西藏东南部、云南、贵州以及重庆东南部等地将迎来持续性降雨过程。累计降水量普遍在70~100毫米之间,一些局地甚至达到120~180毫米,最极端的区域可能突破250毫米。这样的水汽输送强度和空间覆盖面,如同季风开启后水龙头拧到最大档。

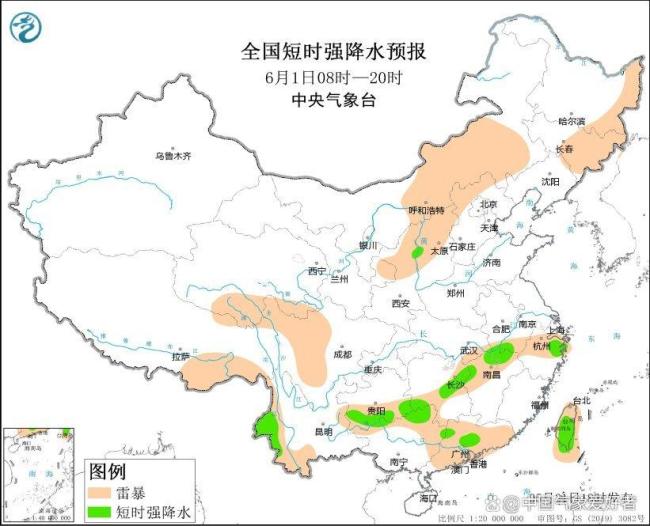

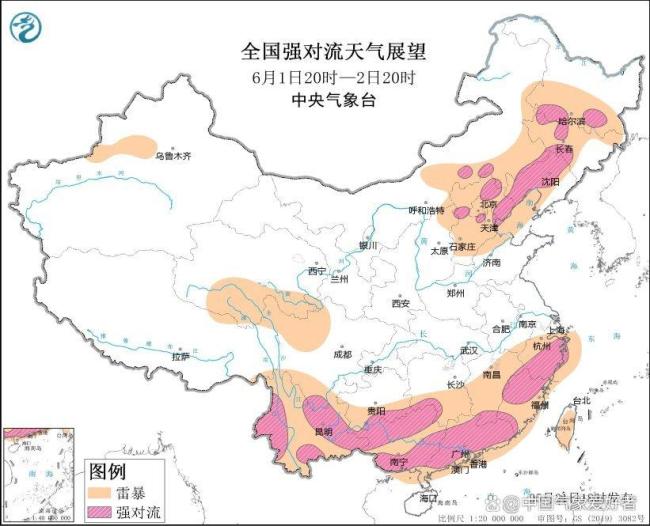

这波降雨过程是明显的阶段性强降水系统,能量来源来自印度洋和孟加拉湾方向的强季风水汽,而不是单一低压系统,因此覆盖广、持续时间长、局地强度大。南方大部地区湿度几乎达到饱和状态,雷雨、短时强降水、雷暴大风和小范围龙卷风险同步上升,尤其是山地和丘陵地区的地质灾害预警频频拉响。

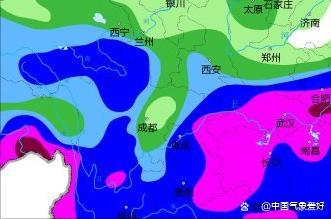

然而,在一片雷雨交加的南方天空中,成都却成为“少雨孤岛”。在中央气象台的降水预报图上,几乎覆盖南方大部的降水带到了成都及周边区域突然中断,形成一个类似“0”的区域。这一现象不仅在实况中得到验证,也在未来10天的预测中持续出现。

成都所处的四川盆地是一个典型的内陆凹陷型地形区,四面环山。西南季风从印度洋和南海方向北上时,首先被云贵高原、横断山脉等高地拦截,大量水汽在这些迎风坡地带被迫上升冷却,凝结成降水。当水汽穿越云贵高原进入四川盆地时,其强度已经明显减弱。再加上盆地地形对低层水汽的抬升作用较弱,空气在进入成都平原时往往稳定性增强,不易产生大范围对流。这就是气象学上常说的“背风坡效应”。

尽管5月底至6月初期间成都周边雨水稀少,未来的整体趋势并不悲观。随着季风系统继续北抬,以及副热带高压逐渐向西调整,四川盆地尤其是东部和南部的雨势也可能增强。特别是当西南低涡系统逐步形成时,四川盆地将重新成为降水系统的聚集场。这意味着成都的“干爽”状态可能只是暂时的,梅雨带北抬后降雨潜力依旧不容小觑。

成渝城市群虽然暂时处于雨空窗期,但梅汛期尚未完全展开。市民不必对目前不下雨过于焦虑,同时也不应掉以轻心。一旦气象条件匹配,局地短时强降水依然可能快速发展。即便近期天气相对晴朗,地表温度升高,城市热岛效应增强,也有可能诱发小范围雷阵雨,特别是在午后至傍晚这段时间,局部雷雨天气仍有发生的概率,需注意防范突发性强对流。

相关文章

特朗普为何向俄罗斯下“最后通牒” 忍耐已达极限

陈伟霆曾舜晞陈瑶九门开机同框 原班人马回归期待

Canvas实例篇:十二星座之天蝎座

马斯克回应离任当天眼角淤青:儿子所为 与子嬉戏致伤

陈幸同生日当天遭网暴 国乒饭圈乱象再起 竞技体育不应被饭圈侵蚀

朴槿惠带女保镖逛菜市场 现场围了几百人 支持保守派选情

粤港澳车展惊现最小车评人 11岁小孩说车引围观

日本奈良小鹿当街抢中国游客包 意外引发网络热议

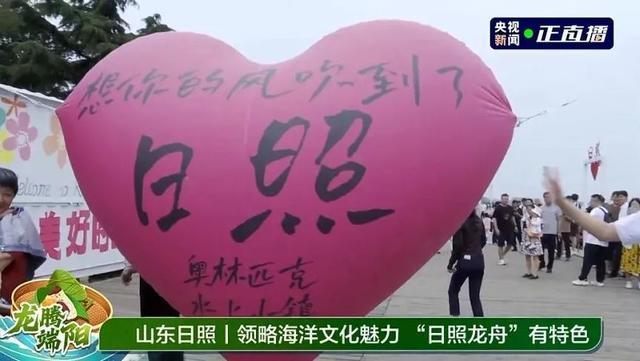

央视聚焦山东日照海上龙舟新体验 传统与现代交织的魅力

哀牢山也是能拍电影的啊 影视文旅深度融合

[LitCTF 2024]SAS - Serializing Authentication

解构赋值(拆包赋值)技巧

在win10/11下Node.js安装配置教程

【速通RAG实战:进阶】15、对话式智能推荐系统全攻略:精准推荐技术与企业级实践

两女子被新加坡醉汉辱骂:中国人别来 旅游遭遇惊魂一刻

媒体谈香会上马克龙和赫格塞思演讲 传递多元声音

尊界S800三十万差价差了什么 配置依旧顶配

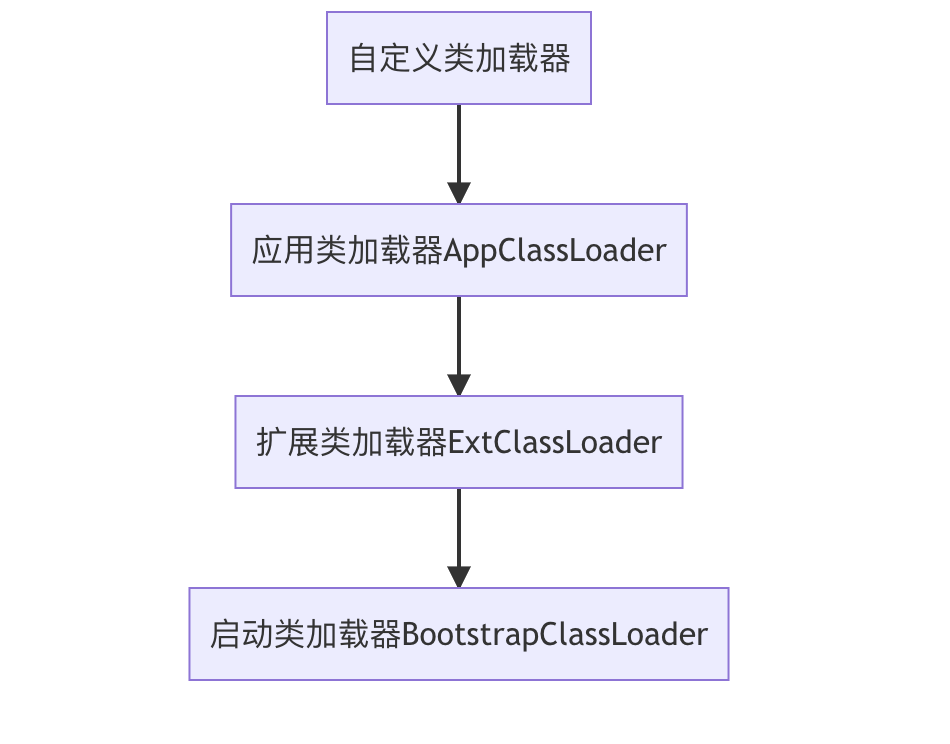

JVM类加载高阶实战:从双亲委派到弹性架构的设计进化

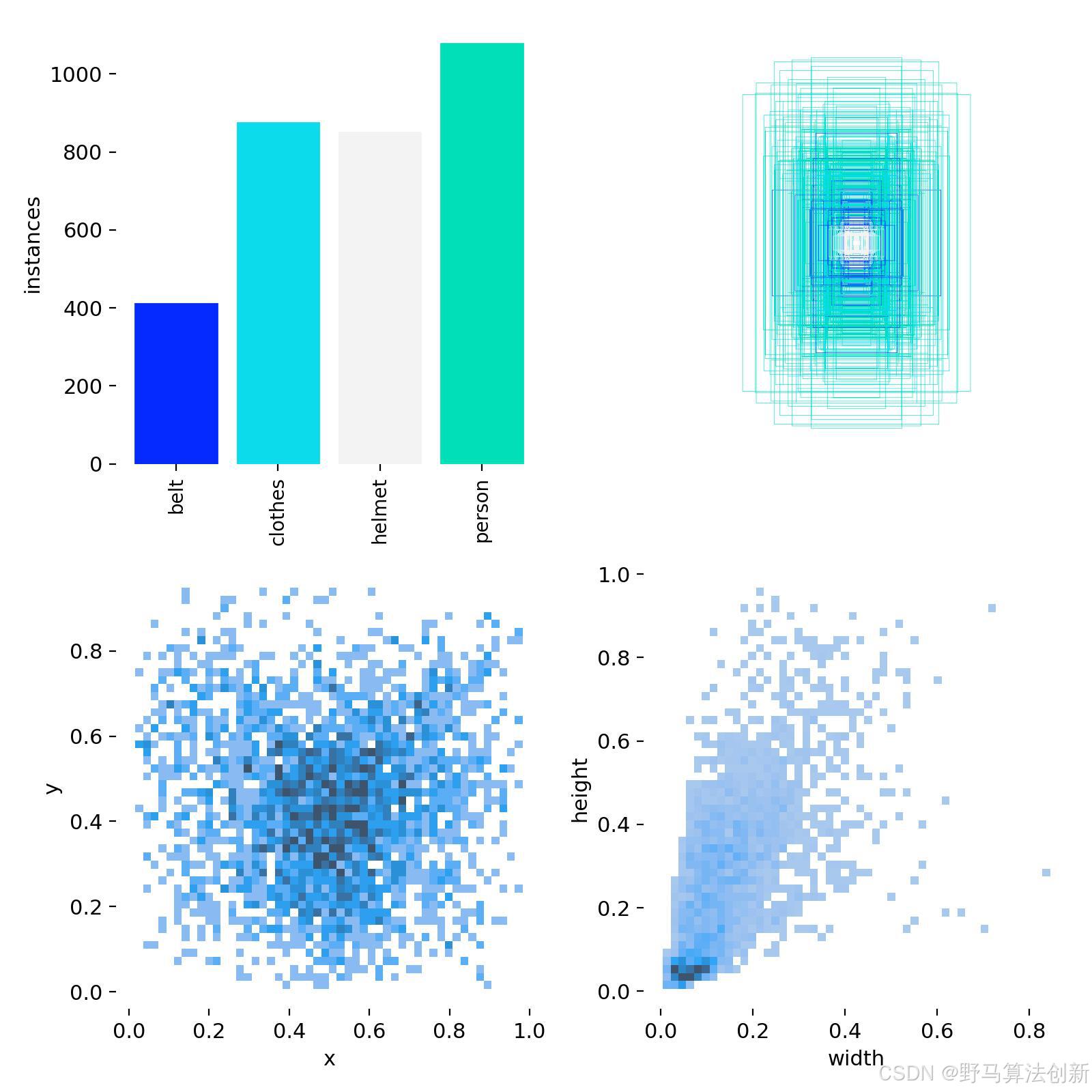

电力高空作业安全检测(2)数据集构建

4天后生死战!伊万自我怀疑:首发仅定5人 要和印尼搏命+先发制人 阵容调试纠结中

- 三河市委主要负责人因招牌禁色令被免 媒体反映问题属实

- 鸿蒙智行发起全民出行安全倡议 智驾科普营启动

- 绵绵的羊暂未回应,绵绵的羊卫生巾被曝有异物!

- 一个农村女孩,拼尽全力考上三本之后

- SU7坠崖车主再提一辆SU7 霞光紫SU7 Max续缘

- 美债“资产定价之锚”功能正在弱化 市场情绪转向抛售潮

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势

![[LitCTF 2024]SAS - Serializing Authentication](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/1ae0d1457cde4202802aea17212e826e.png)