点击标题下方“凌洲业话”蓝色字体、

内九外七皇城四,这句形容老北京城格局的话流传甚广;说的是内城有九座门、外城七门、皇城四门。这些城门中很多都有“外号”,比如崇文门又叫哈德门、广安门又叫彰义门等等;当然这些属于老名字的沿用,而沙窝门才是真正的“外号儿”,指“外七”中的广渠门。

广渠门位于外城东部、与广安门相对,如今常说的两广大街就是连接此二门的,明朝就有,时称南大街,而且是繁华街市,菜市、骡马市、蒜市、榄杆市、刷子市、绳子市等都在这条街上。明初永乐迁都时并没有外城,嘉靖二十九年蒙古俺答率兵攻至北京近郊,严重威胁了京师安全,于是嘉靖才决定在内城外围再加筑一圈城池,也就是外城。可是这时的明朝财力已然不济,难以承受如此浩大的工程,外城仅修了一半儿就停工了,本打算有钱了接着修,可这事儿直到清朝灭亡都没实现。

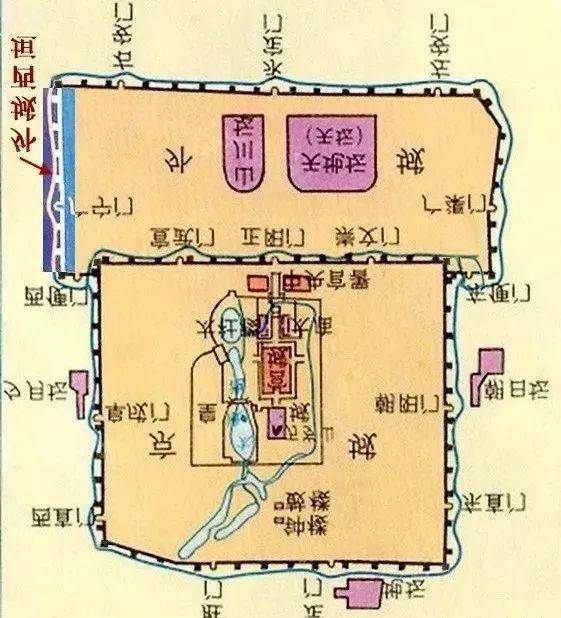

当时修的外城只有南部,东西城墙向北建了没多远、就向里拐弯儿跟内城连上了,让北京城从口字型变成了凸字形,又好像给内城戴了顶帽子,因此也称帽子城。外城南侧开三门:永定门居中,左、右安门分列东西,东、西都仅开一门,西为广宁门(清代改称广安门)、东为广渠门,为方便百姓出入,在内外城连接处又开了两座小门儿:即东、西便门儿。由于财力有限,外城修得不如内城,城垣的实际高度、厚度都不统一,七座城门中也仅永定门和广安门的规制与内城差不多,其他的规模都较小。

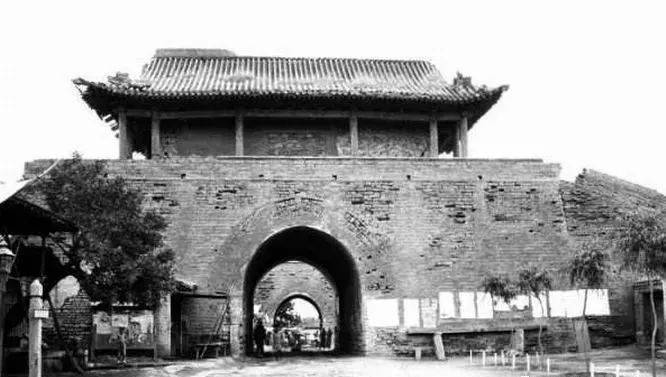

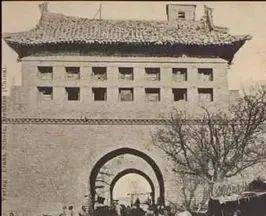

广渠门虽然形制与内城一样、都是由城楼、箭楼、瓮城组成,但门楼低矮,仅一层;城楼面阔五间,单檐歇山顶,四周有回廊;箭楼为单檐山顶,正面及两侧各辟箭窗二层,正面每层7孔,两侧每层各3孔,共26孔,箭楼下开拱形门洞;最有特色的是瓮城,按说瓮城是战备要地,里面没有多余建筑物和居民,但广渠门瓮城里居然还做买卖,道路两侧各有四五家店铺,形成一条小型商业街。

别看广渠门儿个头儿小、地位低,事儿可不少,可以说是最悲催的一个。从某种程度上说,广渠门是失意之人走的门,因为明清两代南方各省的人想要进京,旱路只有一条,即沿太行山麓北上,过长辛店、卢沟桥、进广安门。在京城混的不如意的,出京则多不愿走旱路,怕迎面碰上熟人、脸上不好看。因此多走水路,即出广渠门到通州张家湾上船,坐的船里谁也瞧不见谁不是?清代诗人龚自珍有首诗:“浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。落红不是无情物,化作春泥更护花。”这就是他失意离京时写的,走的正是水路,因此所谓的“东指”便是广渠门。

广渠门儿的悲催还远不止这些,明清衰败都跟它有关。崇祯年间皇太极率八旗军避开袁崇焕的宁锦防线直攻北京城,督师袁崇焕闻讯率领九千骑兵日夜兼程,先一步赶回京师,就在广渠门外与清军展开大战。虽然众寡悬殊,但最终还是击退了八旗军,史称广渠门之战。纵然此战没有导致明朝灭亡,但元气大伤,特别是袁崇焕之死怕是也与此有关。清光绪二十六年,即1900年庚子事变,八国联军进北京时是从东边儿过来的,攻城的时候先打的朝阳门,但因守军较多,久攻不下,于是改攻守备较弱的广渠门。广渠门本身就小,兵力也不足,怎么能挡住洋人的火枪火炮?

不费吃灰之力可能夸张点儿,总之轻而易举的就打进北京城。开启了清廷国土沦陷、主权沦丧的时代,十几年后就覆灭了。由于战乱不断,导致广渠门儿破败不堪,上世纪30年代日伪占领北京时期将箭楼拆除,1953年为道路通畅拆除了城楼和瓮城,至此无存,只剩下地名儿。广渠门这个名字,当取广顺通达之意,因为“渠”不光有水道的意思,也有大的意思,门外曾有大通桥,故广渠门又称大通桥门。那么沙窝门是怎么回事呢?这里说的“沙窝”是指坟坑,旧时广渠门外有很多寺庙,经常作为停灵之处,尤其是客死他乡的外省之人。

因为寺庙周围是大片坟地,以平民百姓的坟居多,甚至无人照看的荒坟。由于无人管理,所以很多从事丧葬服务的会去提前“占地儿”,在选好的地方预先挖一些“半坑”,也就是不够深的墓穴,等有人往这儿埋的时候再将坑挖至标准深度。这些半坑在殡葬行业内叫“等坑”,俗称“沙窝子”。由于门外这种沙窝子很多,便得了沙窝子门这个外号、简称沙窝门。

注:文中图片来源于网络,如有侵权请联系作者删除!

关注我,京城历史、文化、轶事与君共赏