美国观察团抵韩 是要干涉韩国选举吗 外部力量悄然入场

在韩国总统大选进入冲刺阶段时,美国直接派出观察团干涉韩国大选。原本支持率领先的共同民主党候选人李在明突然遭遇选情动荡,与保守派候选人金文洙之间的差距迅速缩小。李在明在竞选期间多次强调,韩国不应盲目依赖某一个国家,外交必须以国家利益为核心。他主张在维护韩美同盟的基础上,积极修复与中国和俄罗斯的关系,推动半岛局势缓和,强调和平与多边合作的可持续性。这种相对“亲中”的政策立场,原本得到不少中间选民和老年群体的支持。然而,这份务实外交愿景引来了保守阵营和外国势力的关注甚至干涉。就在韩国社会因前总统尹锡悦被弹劾下台而陷入政治重塑的背景下,美国宣布将派出“选举观察团”前往韩国,表面上是为了“保障大选公平”。但在李在明主张摆脱对美依赖、推进外交自主的关键时刻,这样的动作显然非比寻常。韩国舆论哗然,质疑美国借“监督”之名行干预之实,企图阻止一位不愿继续追随其战略路线的候选人上台。更有讽刺意味的是,在这支观察团抵韩之际,大批韩国民众自发前往机场“接机”,挥舞美国国旗,高喊“USA”,仿佛不是在迎接监督团,而是在迎接救世主。

与此同时,韩国国内的反华情绪也被迅速点燃。一些政客、媒体和极端右翼团体抓住李在明的“修复中韩关系”言论大做文章,指责他“亲中卖国”,声称其外交主张将危害韩国国家安全。在社交平台上,反华口号层出不穷,甚至有人在街头高喊“滚回中国”,将情绪化操作变成选举动员工具。部分华人群体因此遭受骚扰,引发了不安情绪。这一切几乎与李在明的支持率同步下滑,在多个民调中,他的支持率从原先的52%滑落至45%,跌幅明显。

另一位候选人金文洙则顺势而起,不仅吸引了保守选民的集中支持,还通过媒体频繁强调韩美关系的重要性,表达对“坚定同盟”的支持。他的反华立场、亲美表态迎合了被舆论引导的民意,借助美国方面的“默契助攻”迅速提升了自身在选战中的存在感。在美国媒体频频放出“美军或将从韩国部分撤军”的消息后,不少选民出于安全焦虑更倾向于投票支持一个“可以稳住美韩同盟”的候选人,这成为金文洙民调暴涨的重要推力之一。

眼看李在明的选情陷入被动,保守派内部也开始加紧整合。原国民力量党党首、改革新党候选人李俊锡的支持率也有小幅上升,引发执政党内部有关“联合参选”的呼声。如果金文洙能够与李俊锡联合出战,理论上其支持率总和已经逼近甚至超越李在明。然而李俊锡本人对此迟迟不松口,多次公开表示不会与金文洙结盟,显然他对政治联盟的可行性与胜算存有疑虑。

李在明在竞选后期密集拜访各地,稳固中老年和基层选民,同时试图借助“前辈政治遗产”来稳定局势。他访问了已故前总统卢武铉的故居,并与文在寅共进午餐,表达要继承进步派一脉的政治精神。与此相对,金文洙拜会朴槿惠,试图争取保守派元老的力挺,两种路线再次形成鲜明对比。

这场大选不仅是两位候选人的较量,更是一场路线之争。是继续延续尹锡悦“对美唯命是从”的外交方向,还是选择回归“以国家利益为核心”的外交自主道路,成为这场选战的根本分歧。美国此番的“观察团”入韩动作,让这一分歧暴露得更加赤裸。它不仅引发了民众对于“选举主权”的质疑,也加深了社会的撕裂与对立。尽管李在明的支持率面临下滑压力,但他始终未放弃对自己外交理念的坚持。他相信韩国可以在中美之间找到一条平衡而理性的道路,不应把所有赌注压在美国身上。

这场选举将决定谁是下一任总统,更决定韩国在未来国际格局中的战略走向。是顺应民意、重新修复邻里关系,还是继续追随美国、走进对抗式联盟体系?答案将由韩国选民在投票箱前给出。但在那一刻之前,美国已经提前亮出自己的态度,这本身就是对韩国主权的莫大讽刺。

相关文章

日本偶遇周杰伦昆凌 网友羡慕不已

在人间大结局 职场生存教科书

在人间 烧脑剧情挑战观众智商

包贝尔包文婧儿子满月 月子中心vlog曝光状态回春

老人捡烟花残骸被炸黑脸 废品回收酿悲剧

足协主席雨中观看训练为国足打气 传递同在信号

未休节假日只剩国庆中秋 将放8天 未来四月无假期

卡车司机离世 卡友接力送他回家 千里护送情深义重

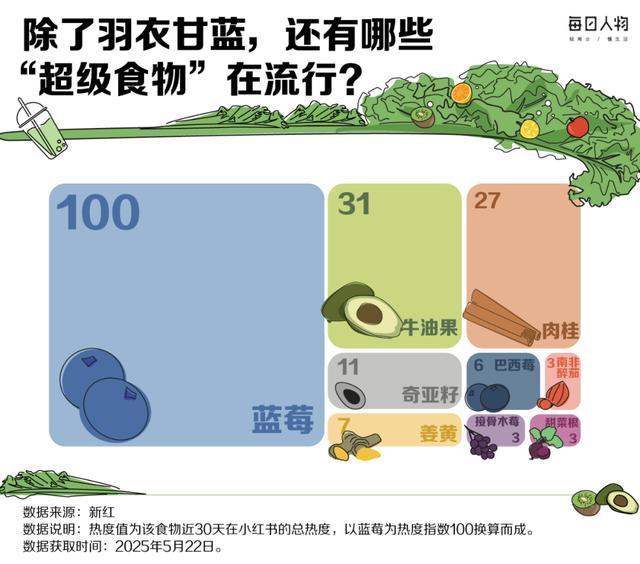

绿化带里的羽衣甘蓝为何成“顶流” 从绿化带到茶饮界的新宠

云南怒江沿岸群众冒雨拾柴 涨水季节的特殊景象

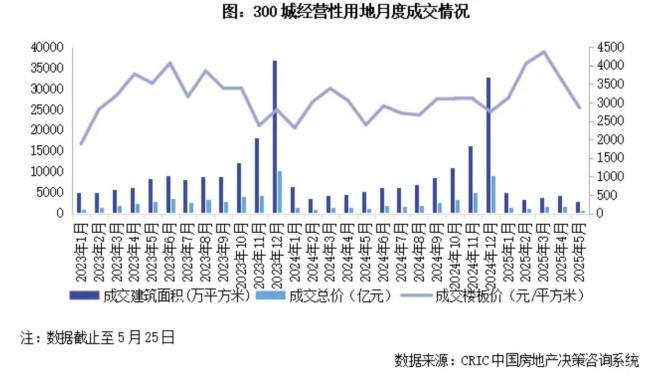

今年首个“千亿房企”诞生 保利发展领跑市场

乌方称摧毁41架俄战略轰炸机:特别行动历时18个月

对 AI Agent 定义的一些探讨

46岁缺氧离世卡车司机有6个孩子 卡友自费护送归乡

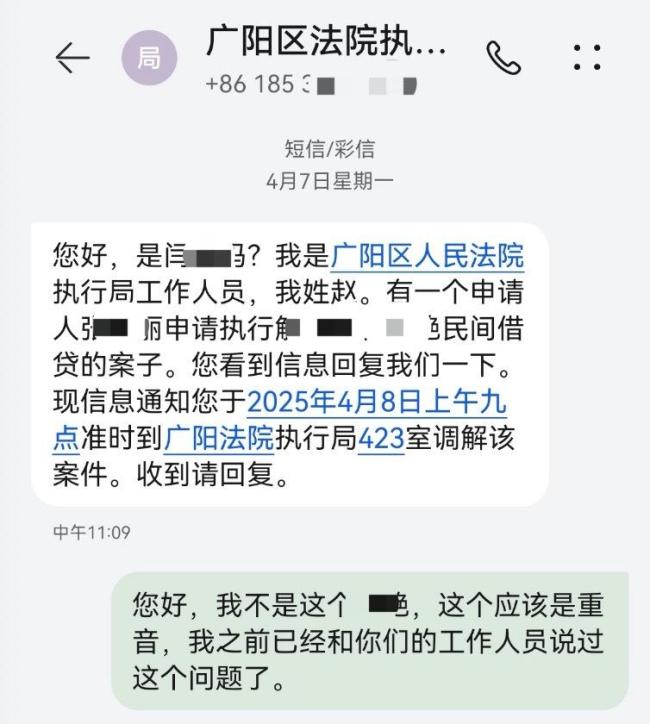

女子与被告名字同音屡遭传唤调查 身份误认影响生活

成都及都江堰附近有4级地震 地震台网测定

一汽奥迪Q6L e-tron家族开启预售 重塑豪华电动新标杆

石破茂:日本须从历史中汲取教训

刘宇宁康乃馨音乐节回顾vlog 锡纸抹胸引发热议

【中国·广州】第三届信号处理与智能计算国际学术会议 (SPIC2025) 即将开启

- 夏一平接手集度旗下销售服务公司,任法定代表人 工商变更完成

- 蔬菜界也有年龄歧视 青涩身价翻番

- 红星美凯龙两年亏损52亿 国资入主难挽颓势

- 万达集团及万达地产等被执行1.8亿 债务压力持续增加

- 石景山游乐园15日恢复开园 全面排查确保安全

- 校方回应300年银杏被砍 此事正在处理当中

- 郑州多家酒店举报携程平台私自调价 商家权益受损引争议

- 全国多地25条河流发生超警以上洪水 多河段水位创历史新高

- 北京城区暴雨为何比预报下得大 副高外围影响加剧

- 外卖大战的订单冲爆咖啡奶茶店 补贴战引发销量激增

- 韩媒:蓉城旧将安德里戈加盟水原FC,合同为期六个月 租借期满寻新东家

- 本升专?职业技术学院3专业招本科生 职业教育新趋势