要说这段时间在互联网上最忙的人,非“子涵”莫属。

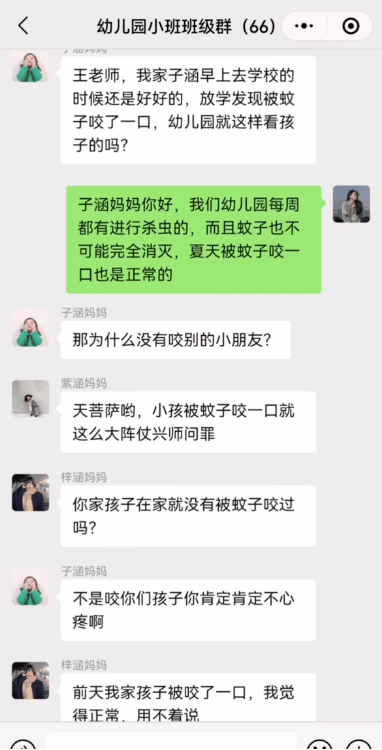

在一段网传的聊天记录中,名为“子涵妈妈”的用户向老师询问孩子为何在班上被蚊子咬了。聊天记录在视频平台发出后,家长、老师们在评论区开启了一场激烈的讨论,“子涵”仿佛一下子“被咬成名”,吸引了全网的目光。

后来几天,“子涵” 从教育界跨进了各行各业,出现在各种社交平台的评论区中,变成了网络热梗的主人公。

这样一段聊天记录激起大家如此热烈的讨论,或许是因为在真实生活中已经发生过很多类似的事情了,在网友们的强烈共鸣中,“子涵”带着热度一路狂飙,直接冲到了热搜榜第一名。

家长发出这样的质问,是由于她认为,孩子送到了学校,就应该由学校全权负责,理应得到最贴心的照顾。而在校园的集体环境下,家长这一诉求的合理性显然大打折扣。

从“我们家子涵被蚊子咬了”开始,“我们家子涵怎么坐最后一排”“我们家子涵拍合照怎么只漏了半张脸”“我们家子涵怎么表演节目没站中间”等一系列真实经历也纷纷被分享出来。

有网友调侃:“大家都在玩梗,只有真教师已经汗流浃背了。”

在“我家子涵”爆火的背后,大家真正反感、讽刺的是这位家长提到的要求中对教师价值的削弱,以及她建立起的与老师不对等的关系,大家讨论的根本问题其实是如何建立良好的家校共育关系。

家长在遇到问题时与老师沟通、向老师求助,是信任老师的表现,这固然是好事。可若是过度依赖学校教育,逃避家庭教育应承担的责任,便突破了本该有的社交尺度和家校共育边界,对孩子的成长也会产生负面影响。

著名心理学家阿德勒提出过“课题分离”的概念,其本意是在人际关系中,要分清“什么是我要负责的,什么是别人要负责的”。他认为,“一切人际关系矛盾都起因于对别人的课题妄加干涉或者自己的课题被别人妄加干涉。”

正如在家校共育中,家庭教育与学校教育所要负责的内容也有所不同——

一方面,二者的照护方式不同。一个家庭往往只有一到两个孩子,家长对孩子是一对一,或一对二的照护;而老师对孩子是一对多的照护,要兼顾教学任务与所有学生的情况。

另一方面,二者的照护时间不同。孩子在家中的一言一行、性格养成,与家长的家庭教育息息相关;在学校时的校园表现、学科知识学习情况,则离不开老师的学校教育。

正因为存在这些不同,所以无论是家庭教育还是学校教育,都在孩子的身心健康成长中扮演着不可或缺的重要角色。只有家长和老师互相尊重、理解,进行有效的家校沟通,搭建起家长与老师的良好关系,二者一起为育人这一共同目标友善协作,孩子才能拥有健康全面的品格。

家长要对老师抱有尊重和理解。老师面对班级中的几十个孩子,同时承担教学任务,无法注意到孩子的一些生活细节是正常现象,家长要避免对老师的“保姆式要求”。

老师也要尊重、理解学生家长。每个家庭的情况不同,每个孩子的性格也不尽相同,老师要根据孩子的家庭成长环境、性格特征开展教学工作,学生在校发生重要情况时,也要及时与家长沟通。

身边曾发生过这样一个故事,在学校玩闹时,A同学无意间碰撞到B同学的牙齿,老师发现后,第一时间通知了双方家长并及时去医院检查。接到通知后,A同学一家主动去医院向受伤的B同学诚恳道歉,B同学和他的家长也表达了原谅。而在老师毫不知情的情况下,A同学和家长后来还在休息时间带着鸡汤前往家中看望B同学,二人的同学情没有受到丝毫影响。

在这个故事中,老师、双方家长都承担起自己应尽的责任,不过度干涉对方、要求他人,老师得到了应有的尊重,两个孩子也学会了责任与包容,这不正是孩子良好品格养成的开端吗?

家校共育,本质上是一场老师和家长的双向奔赴。在这场双向奔赴中,希望每个人都能收获最完美的结果。

本文为《读者报·品格周刊》官方公众号原创稿件,如需转载,请与本公众号联系申请授权,转载时请注明作者和出处。添加微信好友:pgzkxgz(品格周刊小格子),就能了解到更多小记者活动、报纸订阅等信息。

解答家庭教育困惑,塑造孩子良好品格

▼▼▼

微信又双叒叕改版了,如果没有标注标星,容易错过我们的推送,点击星标“品格周刊”,就可以第一时间了解新鲜出炉的推文。

深有同感的点个在看再走吧~