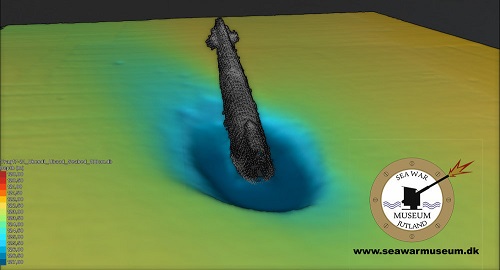

参考消息网4月19日报道俄媒称,据丹麦TV2电视台报道,据称第三帝国将领乘坐逃跑的德国U-3523潜艇在斯卡格拉克海峡海底被发现。

据俄罗斯卫星通讯社4月19日报道,发现潜艇的是日德兰半岛海洋军事博物馆的工作人员。

报道称,一种说法是,1945年5月6日,U-3523潜艇被英国B-24“解放者”轰炸机击沉,但一直没有找到残骸。正是因为如此,有人认为,纳粹德国领导层乘U-3523潜艇逃跑了。

博物馆表示,潜艇位于水下123米深处,就在1945年英国空军宣称击沉它的地点附近。

据博物馆馆长格特·诺曼·安德森介绍,U-3523潜艇是二战期间纳粹德国建造的当时最现代化的潜艇,但仅有两艘投入使用。

报道称,博物馆工作人员不打算打捞潜艇。因此近期无法得知潜艇上是否留有据说被纳粹分子掠走的黄金珠宝。

|

德国U-3523潜艇(图片来源:俄罗斯卫星通讯社)

|

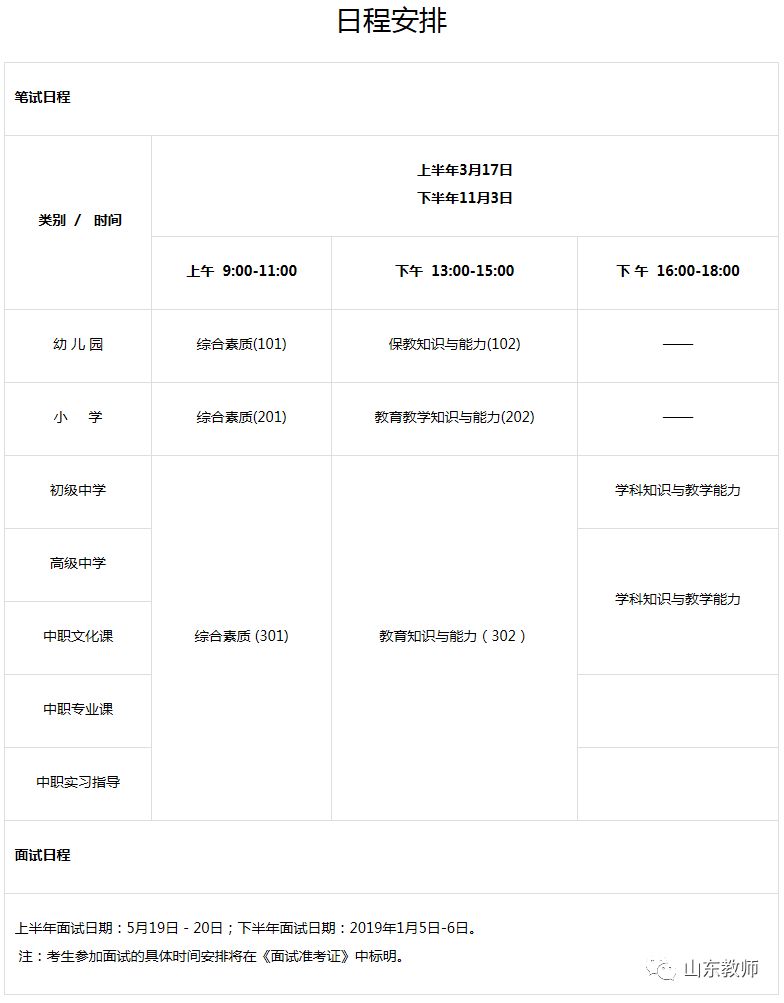

尽管德军潜艇取得了很大战果(共击沉5000艘商船和104艘战舰),但由于阻断了美国的战争财路,促成德国提前宣战,影响了德军整体战略。随着美国的参战,协约国为打破德国的潜艇战,共动员舰艇和辅助舰船5000艘,飞机3000架,最终挫败了德军潜艇战。图为1919年,缴获的U-118艇被风暴冲上英国海斯廷斯海滩。

|

历史总是存在一些惊人的巧合。二战期间,纳粹德国为阻止美国援助欧洲的行动,发动了更大规模的潜艇战,但在这次封锁战中,一名德军将领提出了一种更具革命性的潜艇战法,即“狼群战术”。图为二战期间,盟军的大型护航船队在大西洋上航行。

|

图为纳粹德国海军“海狼”潜艇部队司令,同时也是“狼群战术”的发明者,卡尔·邓尼茨(1891—1980)。这位在一战时期曾担任U-68号潜艇艇长的司令,提出了革命性的狼群战术,具体内容是用多艘潜艇组成小分队,像狼群一样轮番对盟军战舰和运输船发起水下攻击。由于多艘潜艇会在“头狼”艇的指挥下,同时对同一目标发动攻击,会大幅提高命中率。小图:邓尼茨曾登上过《时代周刊》的封面。

|

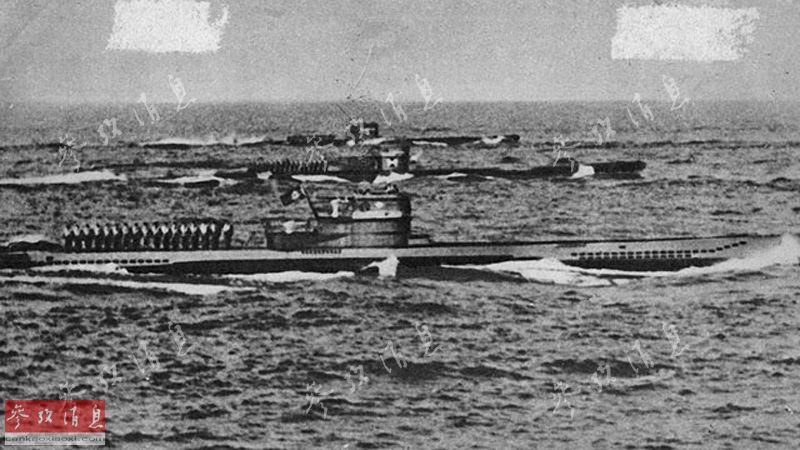

图为1941年,“海狼”司令视察他的U型潜艇(简称U艇)部队。

|

除了革命性的“狼群战术”外,邓尼茨手中的潜艇性能也较一战时期有了大幅进步,特别是在远洋作战能力方面。图为U-505号彩色剖面图,该艇属于IXC级远洋U艇,全长76.8米,全宽6.8米,高9.6米, 吃水4.5米,水下最大排水量1232吨,艇员数56人,其最大航速18节,最大航程1.3万海里。主武器包括6个533毫米鱼雷发射管(备雷22枚)和1门105毫米甲板炮。

|

图为3艘U艇在大西洋上编队航行。

|

为了避免遭到盟军反潜兵力反击,“狼群”攻击通常会选择在夜间进行。 图为艺术家绘制的德国U型潜艇夜袭盟军运输船队的油画。

|

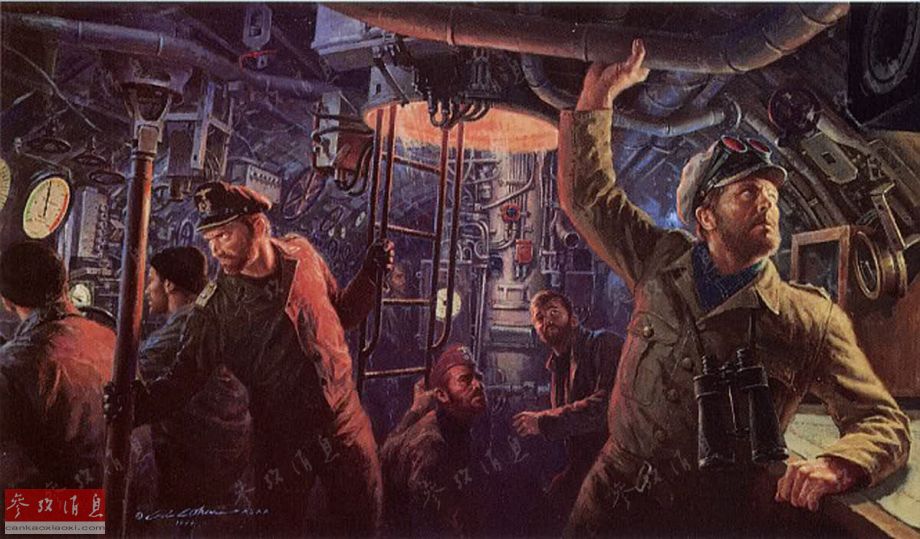

图为艺术家绘制的二战时期,德国U艇指挥室内部场景。

|

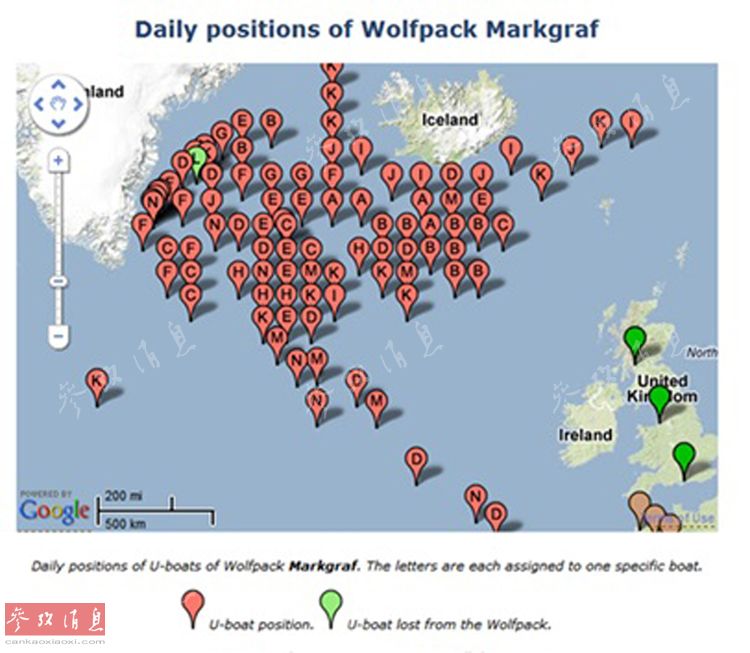

图为狼群战术高峰时,德国“海狼”部队在大西洋的活动分布图,图上每个红色字母都代表一艘U艇,绿色代表狼群中损失的U艇。

|

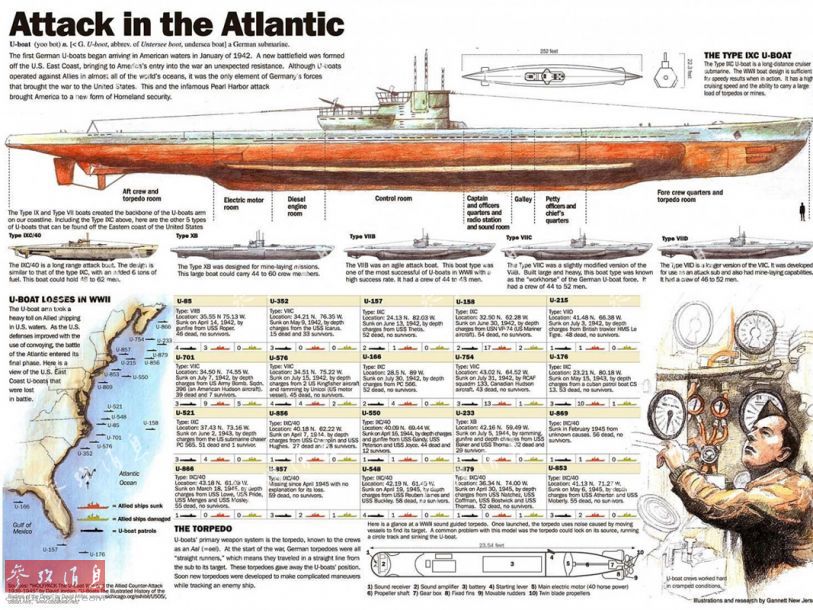

“海狼”部队曾派遣多艘IXC级潜艇前往美国东海岸沿岸进行袭扰作战,图中最上为IXC级潜艇,左图为在美国东海岸被击沉的U艇分布图。

|

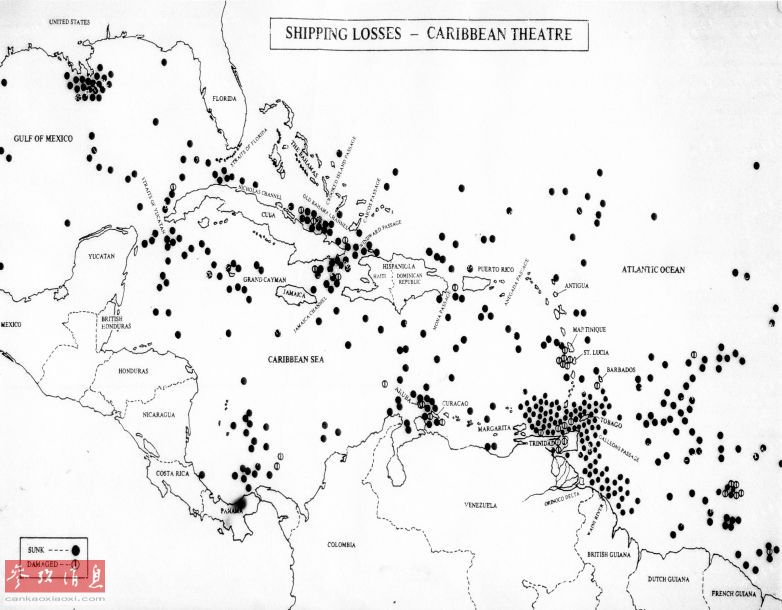

除美国东海岸沿岸地区外,U艇的攻击范围也扩展到了加勒比海,图中的黑点均表示被德军U艇击沉的船只地点。

|

在“狼群战术”的疯狂攻击下,仅1942年前6个月,被击沉的美国舰船数量就超过了一战的总和。图为被U艇击沉的美国运输船。

|

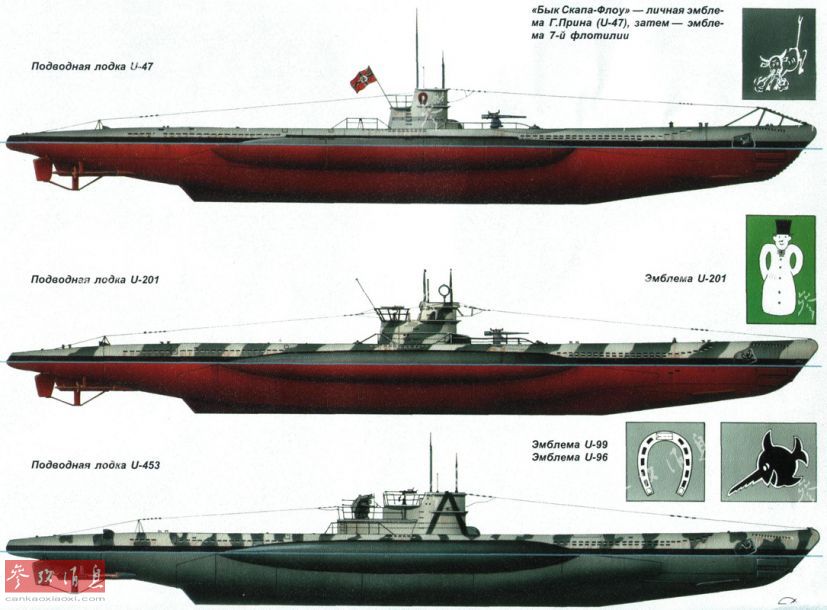

除IXC级U艇外,“海狼”部队还配备过多种不同型号的U艇。其中战果最丰富的要数VII级U艇,该级艇在两次世界大战均有战果,战史上击沉舰船总吨位最大的前5艘U艇中有4艘都属于这级(均在一战期间)。图中的U-47属于VIIB级, U-201和U-453都属于VIIC级。

|

其中U-35号是VII级战绩最高的,也是目前历史上击沉敌方舰船吨位最高的潜艇,在一战中共击沉了224艘舰船,总吨位超过50万吨。由于U-35并未留下图像,图中为U-36号,与U-35外形完全相同。

|

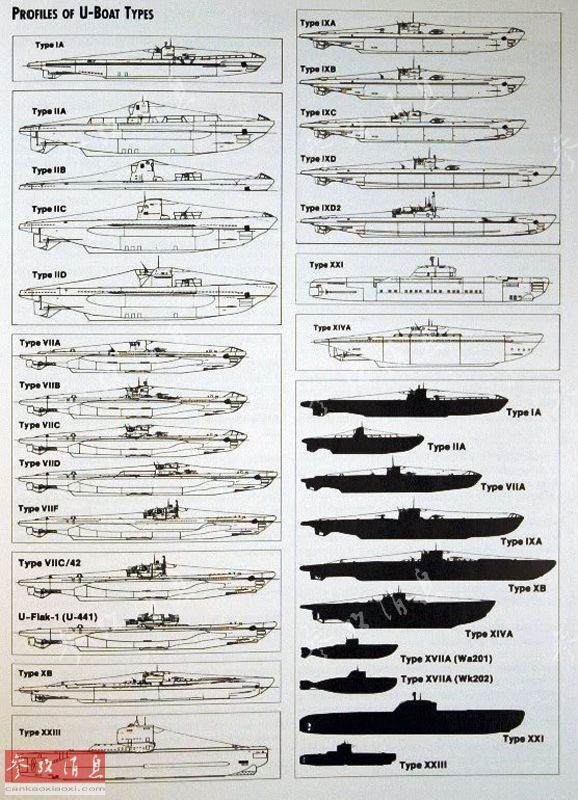

本图列举了德国所有型号的U艇侧视图,其中XXI级(右下倒数第二种)U艇对战后潜艇的发展具有重大意义,这是第一种批量生产、具备远洋能力的“真正意义上的”现代潜艇,其水下性能优于水面性能。它通过放弃甲板炮换来更快的速度和更出色的隐身能力,但由于参战较晚,并未发挥作用。

|

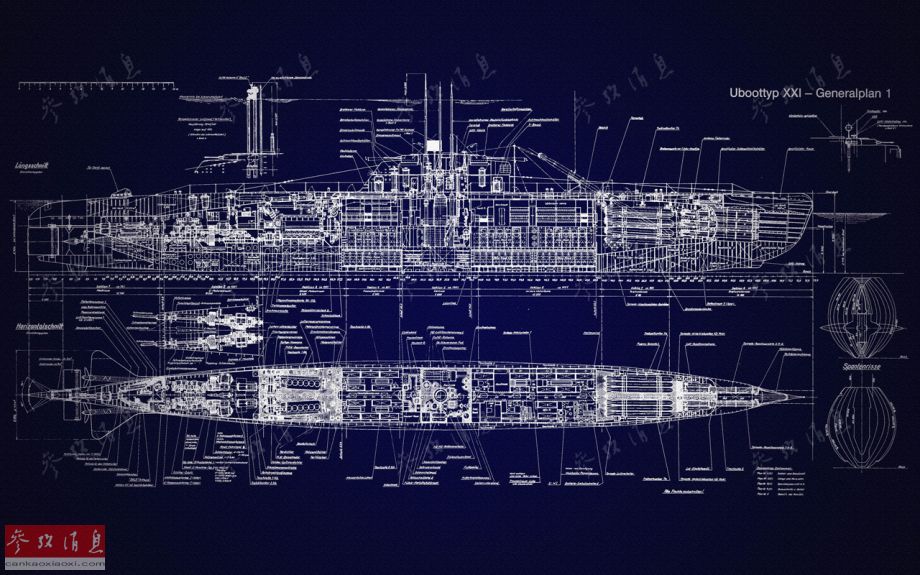

图为XXI级潜艇的设计蓝图。

|

为了最大限度地保护“海狼”部队避免因盟军空袭遭受损失,从1941年开始,邓尼茨要求在法国多个沿海地区修建多座巨型潜艇碉堡,这些建筑经过多层钢筋混凝土加固,普通航弹根本无法对其造成损伤,必须使用“高角柜”一级的巨型炸弹才能达到破坏效果。 图为2005年7月拍摄的,位于法国圣纳泽尔的二战德国U艇巨型碉堡。

|

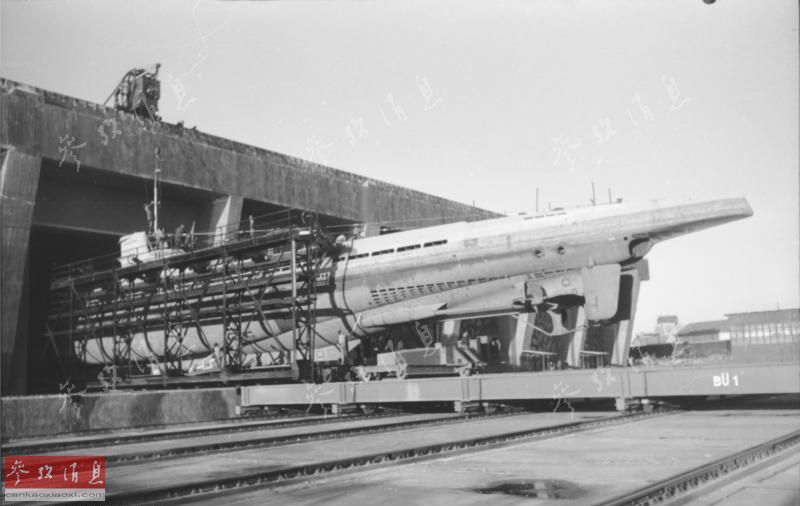

这些巨型碉堡除了能为U艇提供保护外,还能做为U艇的维护、后勤基地。图为1942年,U-67号潜艇利用专用导轨,正在移出位于法国洛里昂的U艇专用碉堡。

|

图为U艇从圣纳泽尔基地出动的CG还原图。

|

本图中绘制了二战时期,纳粹德国在大西洋上最主要的两种“盟军舰艇杀手”—德国海军的U艇与纳粹德国空军的Fw-200“秃鹰”巡逻轰炸机。

|

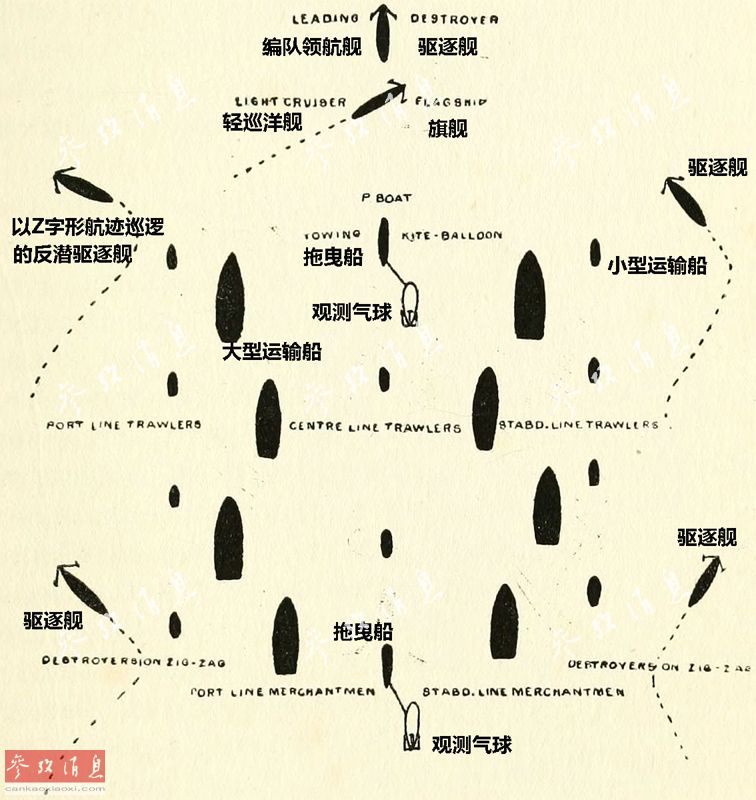

在遭受了巨大损失后,盟军也痛定思痛,总结了多种有效的反潜战术,特别是在护航舰的编队布置上,也进行了优化配置。图为二战时期,盟军护航编队组成示意图,编队中不仅加入了多艘配备声呐的驱逐舰,还增加了能伴随船队行动的观测空中气球。

|

图为大西洋上的盟军护航编队。1943年以前,在大西洋上英美运输船队常常受到德国潜艇的袭击,又无力增派更多的护航舰艇。为此,一位美国海军将领专门去请教了几位数学家。数学家们运用概率论分析后发现,舰队与敌潜艇相遇是个随机事件。从数学角度来看这一问题,它具有一定的规律:一定数量的船编队规模越小,编次就越多;编次越多,与敌人相遇的概率就越大。美国海军接受了数学家的建议,命令舰队在指定海域集合,再集体通过危险海域,然后各自驶向预定港口,结果盟军舰队遭袭被击沉的概率由原来的25%下降为1%,大大减少了损失。

|

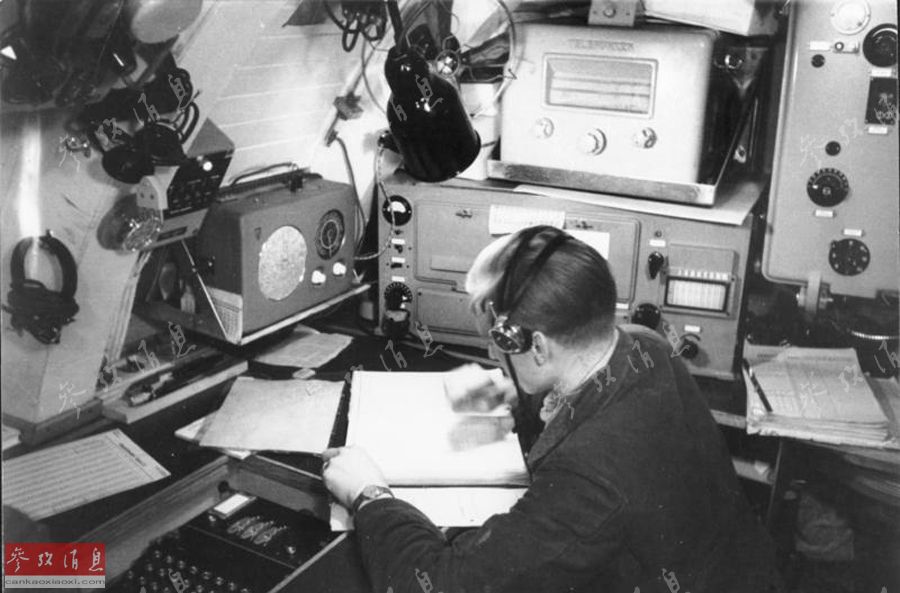

除了加密无线电外,德军U艇间通信使用最多的还是恩尼格玛密码机。1942年2月1日,海军为U型潜艇配备了一种四转子恩尼格玛密码机,代号为“M4”(它的通信网络叫做“蝾螈”,而盟军叫它“鲨鱼”)。但在盟军后来破译恩尼格玛后,这对于U艇来说就是一大灾难了。图为U-124号艇上的“恩尼格玛”译电员。

|

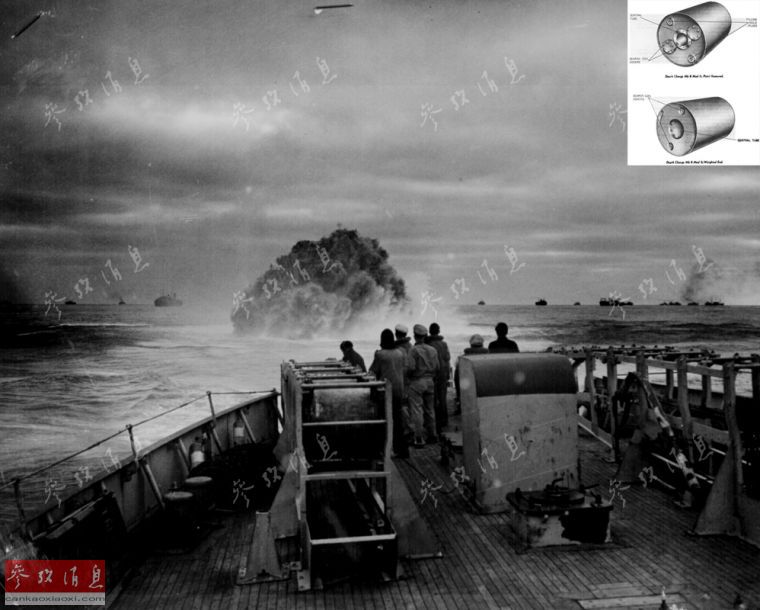

除声呐外,当时的盟军驱逐舰普遍配备了深水炸弹投放系统,一旦确定了德军U艇的大概位置后,就可大量投放,对其进行杀伤。图为二战期间,盟军驱逐舰投放深水炸弹后,水面上升起的爆炸水柱。

|

图为盟军驱逐舰连续投掷深水炸弹场面

|

图为描绘美军水兵安放、投掷反潜深水炸弹的宣传海报。

|

为提高反潜深弹的射程和命中率,英美军工研发人员研制了名为“刺猬弹”的新型多管发射装置。这种发射器共有24个炮管,向前倾斜45度。这么多的炮管靠在一起,好像刺猬身上的硬刺,故而得名。刺猬弹发射架一般装在艇艏甲板。齐射时,24发刺猬弹以很短的间隔逐个发射出去,形成一个椭圆形的弹幕,潜艇如果被这个椭圆形的弹幕套中,被消灭的概率会大幅提升。图为1945年11月拍摄的英国海军W级驱逐舰上的“刺猬”多管深弹发射器。

|

除水面舰艇外,盟军在运输船队中,还增加了护航航母,能起飞一定数量的舰载机为船队提供护航,增加了反潜网的覆盖面积。图为1941年,美军舰队护卫WS-12船队开往南非开普敦,近处的这架为SB2U“维护者”舰载轰炸机,是从“突击者”号航母上起飞的。

|

除护航航母的舰载机外,盟军在后期还投入了大批水上飞机和远程巡逻机,这些航空反潜兵力对U艇的威胁不断增强,进一步压缩了U艇的活动范围。图中绘制的是1942年10月5日,英国皇家空军269中队的“哈德逊N”远程巡逻机击沉U-619号潜艇的场面。需要说明的是,起初,英国空军轰炸机利用深水炸弹对德军潜艇实施打击的效果并不理想。为此,英军请来一些数学家专门研究这一问题。结果发现,潜艇从发现英军飞机开始下潜到深水炸弹爆炸为止,只下潜了7.6米,而英军飞机的深水炸弹却已下沉到21米处爆炸,从而对潜艇的毁伤效果低下。经过科学论证,英军果断调整了深水炸弹的引信,爆炸深度由21米调整到9.1米,结果轰炸效果提高了4倍,德军还以为英军有了什么新式武器。

|

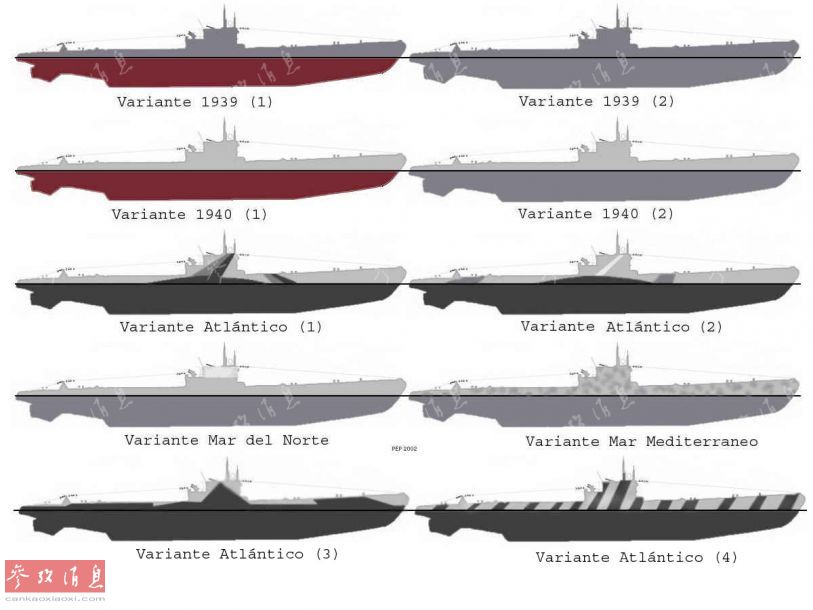

为了反制盟军航空反潜力量,德军U艇除了安装防空炮外,还在艇体上增加了伪装迷彩,图为U艇伪装迷彩的演变图,但这种反制措施并不十分有效。

|

随着盟军反潜兵力的不断增强,海狼部队被迫放弃使用“狼群战术”(因为多艘U艇集中反而容易遭到毁灭性打击)。 图为德军U-775号潜艇遭到盟军反潜机攻击时的照片,图片为盟军反潜机拍摄。

|

截至1945年德国投降,德军U艇部队共击沉3500艘商船、150艘盟军战舰,致使72200人死亡,自身也付出沉重代价,共损失783艘潜艇,约3万名水兵阵亡,为德军二战潜艇战划上了终止符。 图为1945年,加拿大海军士兵在纽芬兰岛附近俘获的德军U-190艇上升起英国皇家海军旗,小图为部分U艇沉没地点分布图。

|

图为今日保存在法国某地区的U艇遗迹。

(2015-07-08 09:22:00)

人们不清楚艇上是否装有拆解成零部件的首款投入实战的喷气式战斗机Me-262以及只能有限使用的Me-163火箭动力战斗机。美军档案表明,潜艇货箱中只有这些飞机的大量图纸,还有一些大概属于喷气式发动机的零件。亲历者的回忆与档案记载的不同,但他们的报告不一定可靠。

1945年4月15日,也即苏联对柏林发动最后一击的前一天,U-234号潜艇离开了德军占领下挪威的克里斯蒂安桑基地,取道大西洋。这艘潜艇从监视苏格兰与冰岛间海域的盟军巡逻舰的眼皮底下溜走了。

然而,盟军知道约翰-海因里希·费勒的任务。因为他们多年来一直在监听德国潜艇部队的无线电通讯;1945年春,归功于“巨人计算机”等强大的新型电子设备,盟军破译德军电码的速度几乎同掌握密码本的德国无线电军官一样快。

然而,如果不掌握出发点和路线,那么盟军就无法追捕一艘几乎一直在北大西洋潜行的潜艇。充其量,大概只有发生意外才能令U-234号潜艇暴露于盟军海军面前。但意外没有出现。

1945年5月10日,出海近4周后,德国潜艇指挥部命令所有出海的指挥官率潜艇上浮,向“反希特勒同盟”最近的海军部队投降。海军上尉费勒也收到了这一命令。

接下来潜艇上发生的事,主要来自无线电报务员沃尔夫冈·希施费尔德的讲述。他说,艇长费勒和乘客就投降展开协商。德国人同意投降——包括艇上军衔最高的德国人凯斯勒将军在内,他原本将到德国驻东京使馆担任空军武官。但2名日本军官拒不投降,决定自杀。船上最烈性的药是安眠药鲁米诺。

两名日本军官吞下了大剂量安眠药,但直到1945年5月11日才死去.他们被海葬。现在,U-234号潜艇可以毫无牵绊地在美国沿海寻找军舰以便投降了。

但这次出航最大的谜团在于:载货单上的560千克二氧化铀的下落。它们确实被迅速运往了田纳西州的橡树岭核研究所。可能性很大的情况是,美国人从中提取了约500克铀235。

但没人知道,这些铀235中是否真有部分被用于1945年8月6日在广岛投下的原子弹“小男孩”。这枚原子弹含有64千克铀235。但美国曼哈顿计划的专家们提纯出这些铀绝对不需要动用德国潜艇中的货物。因为,首先,他们拥有至少1000吨来自刚果的铀矿。其次,美军于1945年4月中旬在德国萨克森安哈尔特州的施塔斯富特缴获了1100吨铀矿。它们也来自比利时的殖民地刚果,但早就存放在比利时,并在1940年的西线战役结束后被运到施塔斯富特。

曼哈顿计划留下的文件并没有表明,1945年5月中旬或月底时,美国的浓缩铀存量不足以制造原子弹。这些原料或许后来被用于制造基于钚的原子弹“胖男孩”。U-234号潜艇上的铀在广岛上空爆炸尽管在理论上是可能的,但实际上不太可能。