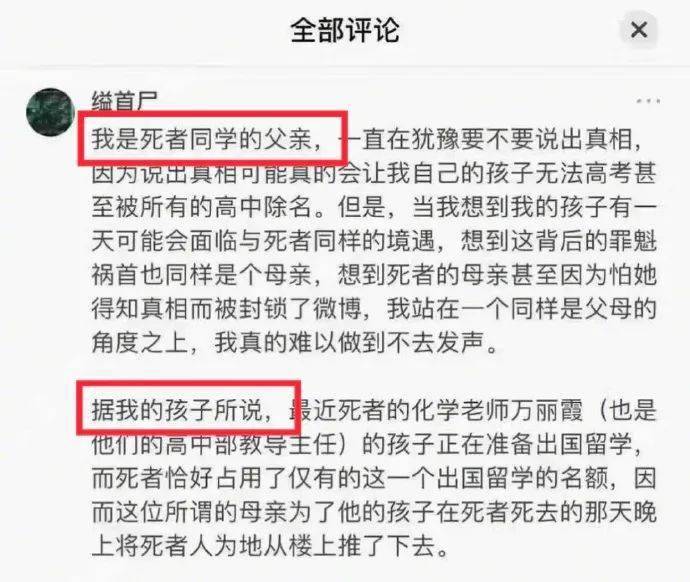

不知道从什么时候开始,超市冰柜里一两块就能吃到爽的雪糕,突然华丽变身,随随便便拿起来,就得十几块!

买下来吧,肉疼;不买吧,又觉得尴尬。

相信很多同学们都有着同样的经历。

冰柜里琳琅满目的雪糕,包装越来越好看,口味也越来越多,但价格也在水涨船高,动辄十几二十块的价格,犹如一块板砖,轻轻敲醒了我沉睡的心灵。

贵,似乎已经成为中国雪糕的共同标志。

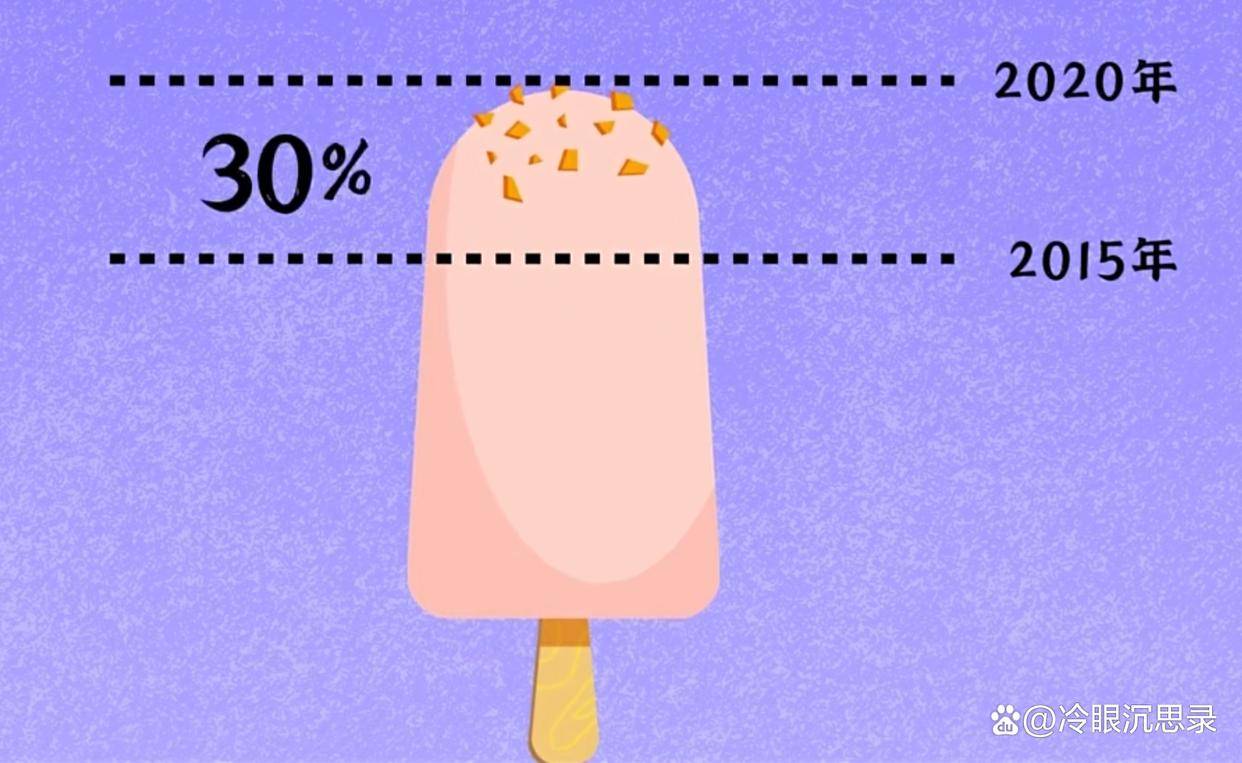

根据相关机构的调查,从2015开始到2020年,中国冷饮市场的平均客单价,上涨了将近30%,这个增长速度堪称坐飞机。

为啥现在的雪糕变得越来越贵了呢?

1、冷饮江湖中的往事

在搞清楚雪糕为什么越来越贵这个问题之前,我们需要把时间拨回到一个世纪之前,看看那个时候,中国冷饮江湖中那些叱咤风云的往事。

1920年,最初的中国冷饮江湖中,只有两位大佬有资格上场打擂台,那就是冰棍和冰淇淋,虽然在我们看来,这哥俩都是一种东西,但仔细算下来,他们的家世背景,那可是天壤之别。

我们最常吃的冰棍,就是水和糖的混合物,卖冰棍的店铺,在门口摆上大木盘,上面铺满粗盐和碎冰,十几个铁管整齐地插在碎冰之中,再把提前兑好的糖水灌进铁管中,而管口往往还会插进根小竹签。

只需要等大概半个小时之后,冻得邦邦硬的糖水,就成了小时候夏天最顶配的梦想,冰棍。

这种最早的冰棍制作方法,直到现在并没有消失,只不过我们想要看到它,只能通过短视频中,充斥着“干净又卫生”的印度街头美食中,窥见冰棍最初的模样。

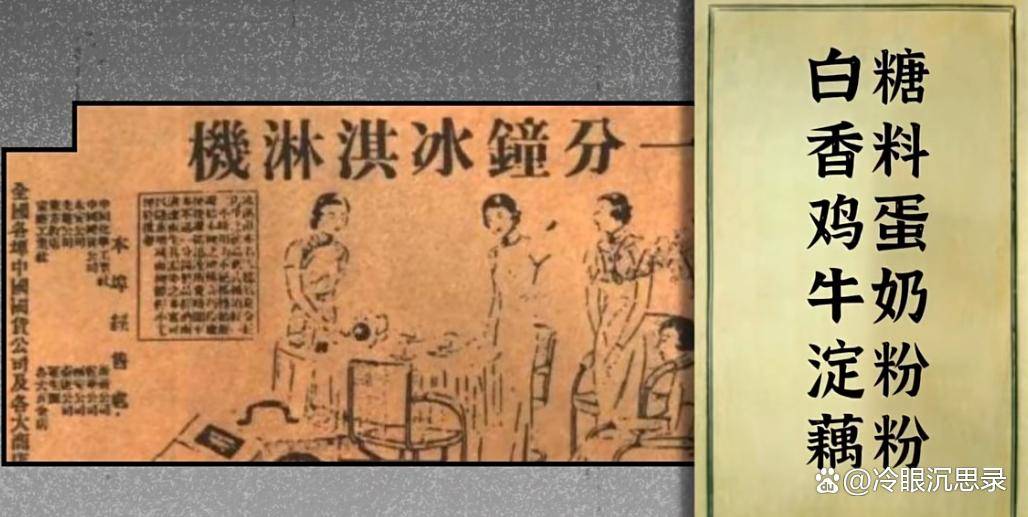

而冰淇淋的成分,相较于制作简单粗放的冰棍,就要复杂许多。

想要制作一份冰淇淋,配料就需要白糖、鸡蛋、香料、牛奶以及淀粉和藕粉,放进土冰箱里使劲晃上半个小时,才能摇出一碗冰淇淋,这还只是最简单的做法。

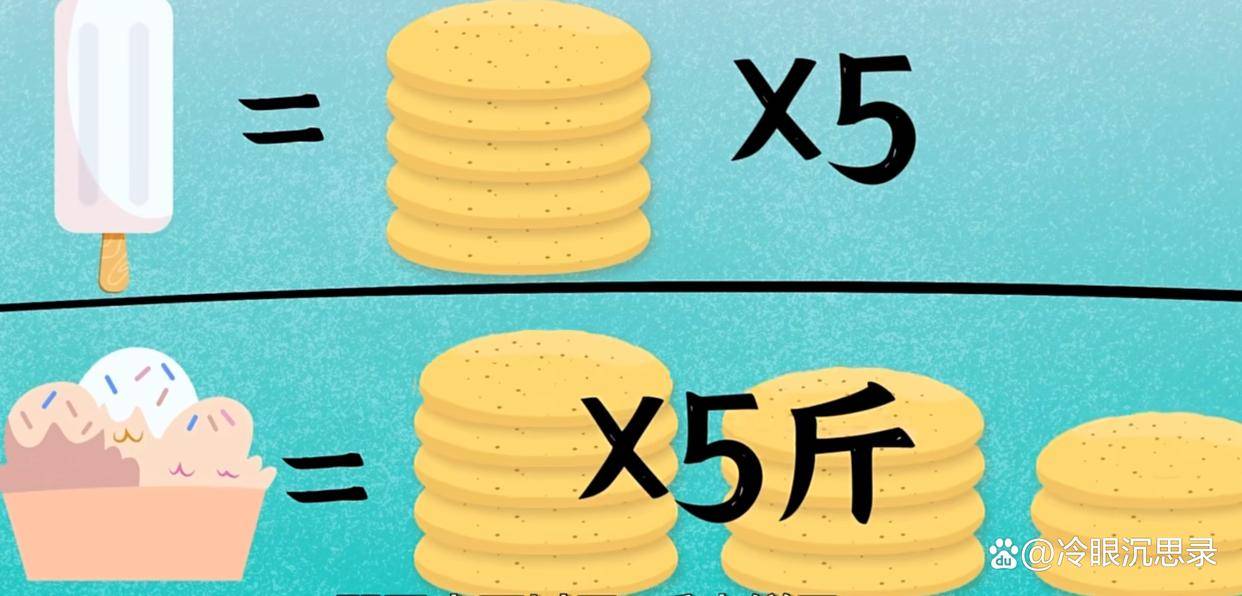

原材料的用量,以及制作工艺,决定了冰棍和冰淇淋的身价和地位,当时一根冰棍的价格,大约在5毛钱,能买到五张大饼,而一碗冰淇淋的价格,足足能买五斤大饼!

这中间的差距,不是一般的大。

以当年国民的收入水平,勉强能够得上冰棍的门槛,也不是天天能吃到,冰淇淋更可以称得上是奢侈品,家里有矿的人,才能在炎热的夏天,尽情享受冰淇淋。

但冰棍迟早有吃腻的时候,可冰淇淋居高不下的价格,又让人看着钱包望而却步,于是冷饮的江湖中,在人们的需求之下,雪糕应运而生。

最早的雪糕,味道虽然不如冰淇淋浓香醇厚,但胜在价格便宜,只需要花上5毛钱,就能体验到“青春版”冰淇淋,那还要啥自行车?

雪糕的诞生,弥补了人们既想少花钱,又想吃到冰淇淋的迫切需求,可雪糕并没有如我们所想那样,一夜爆火,风靡全国。

碍于当时落后的冷链以及交通运输,像我们记忆中的雪糕老字号,五羊和光明。

也只能在他们所在的地区销售,毕竟,车还没开出去,雪糕就化了,再好的产品也只能乖乖待在自己的一亩三分地。

直到90年代后,得益于中国的食品工业飞速发展,为了方便存储运输,雪糕、冰棍以及冰淇淋中,开始加入有助于冷冻硬化的增稠剂、乳化剂和稳定剂。

而冷链运输技术的进一步发展,让原先只能在各自地区中孤芳自赏的雪糕,开始如同蒲公英般,随着高速上飞速奔驰的冷链运输车,走出了诞生的城市,躺进了全国各地的冰柜,落地生根。

这才构筑起了我们的童年,那些夏日里统一的雪糕记忆。

但当时国内的雪糕品牌,主打的还是平价路线,生产的都是价格亲民的冰棍和雪糕,而作为冷饮江湖中最高端的冰淇淋,清一色都是来自国外的品牌。

就此,冰棍、雪糕、冰淇淋三足鼎立的格局就此诞生,并且一直持续到了现在,可近几年以来,这个三分天下的格局,却开始悄然松动。

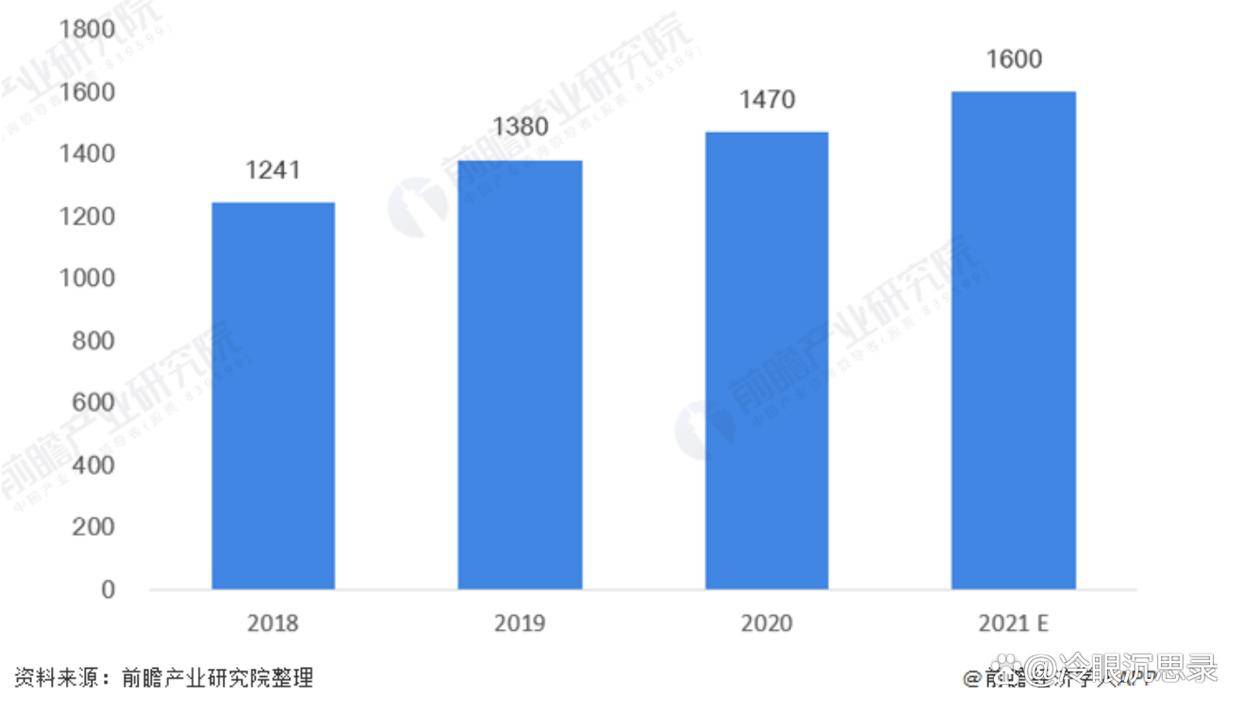

2015年的时候,中国冰淇淋市场的规模还只有839亿元,其中大部分都由来自国外的品牌占据,但到了2021年,这个数字由839亿直接飙升到了1600亿,足足翻了两倍不止!

市场规模的扩大,必将伴随着相关企业的增加,近五年来,冰淇淋生产企业的注册数量,更是超过了4000家。

或许有人会说,品牌多了,那肯定会供大于求,雪糕的价格只会更便宜,要不然怎么去抢占市场,怎么去扩大生产规模,品牌之间的竞争,得利的是消费者。

可事实真的如此吗?

答案是否定的,这些冷饮行业中的新人,无一例外都有着显著的特点,那就是:贵。

这个贵,不仅仅是体现在价格方面,这些新晋品牌,首先确立的就是品牌的高端定位,价格低廉走薄利多销路子的龙头企业,主打的就是便宜实惠,市场都已经卷飞边子了。

想要从他们的主场中分一杯羹,无异于是白日做梦,可雪糕的高端市场,却还是一片无人竞争的广阔天地,只有几个国外的品牌在撑场面。

与其烧钱打价格战,还不一定能站稳脚跟,那还不如直接进军高端市场,省时省力赚的还更多,于是高端就成了新雪糕品牌的敲门砖。

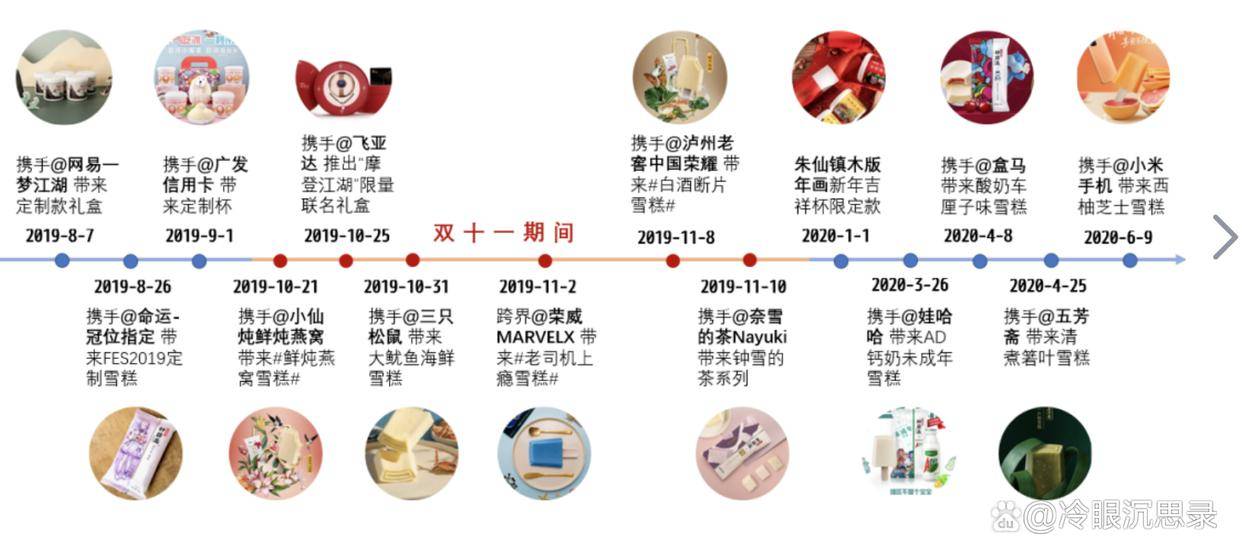

传统的冷饮品牌和新晋的冷饮品牌,为了抢夺市场,增加利润,也纷纷将原来雪糕、冰棍和冰淇淋三管齐下的策略放弃,一头扎进了雪糕和冰淇淋高端化的浪潮中。

知名的奶企蒙牛和伊利,都先后推出了高端的雪糕。

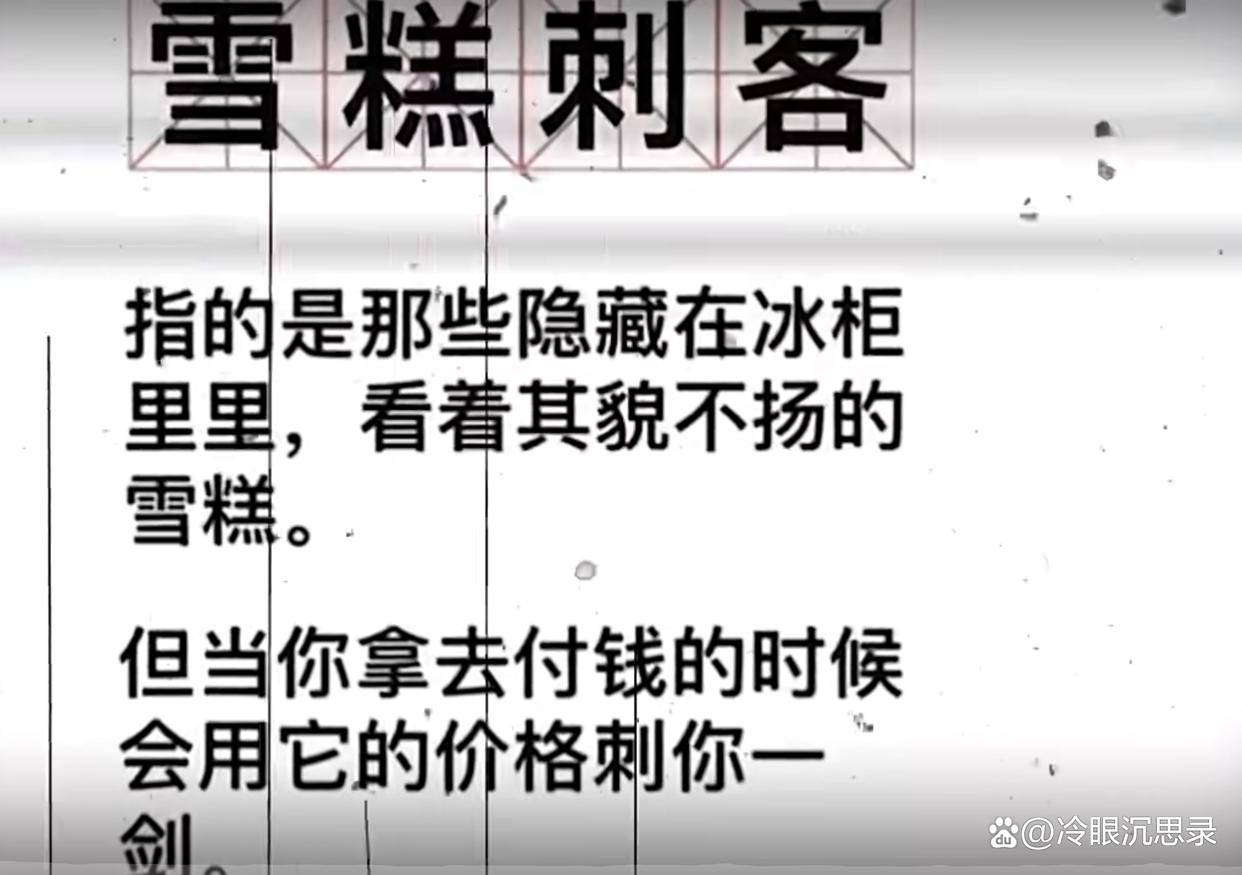

2、雪糕刺客“背刺”我们的钱包

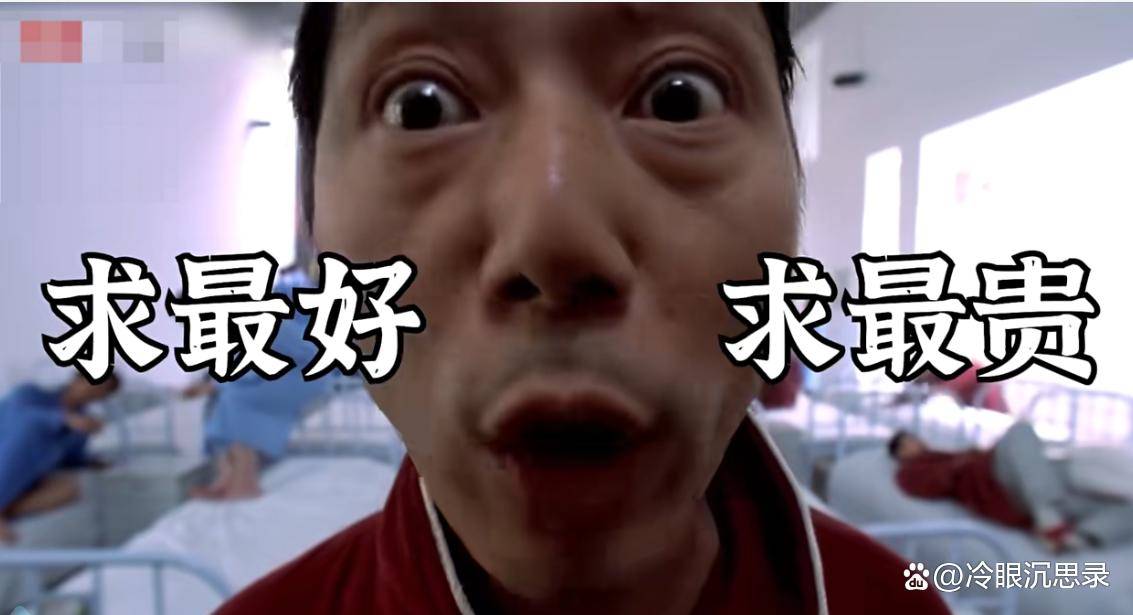

超市中所谓的“高端”雪糕越来越多,随便拿起来,就得十几二十块,让人不禁怀疑,便宜的雪糕什么时候销声匿迹了?

但抛开现代化生产和经营成本的增加,还有各种以联名为理由的花里胡哨的营销,冰柜中价格高昂的高端雪糕,和我们记忆中便宜的雪糕有什么不同?

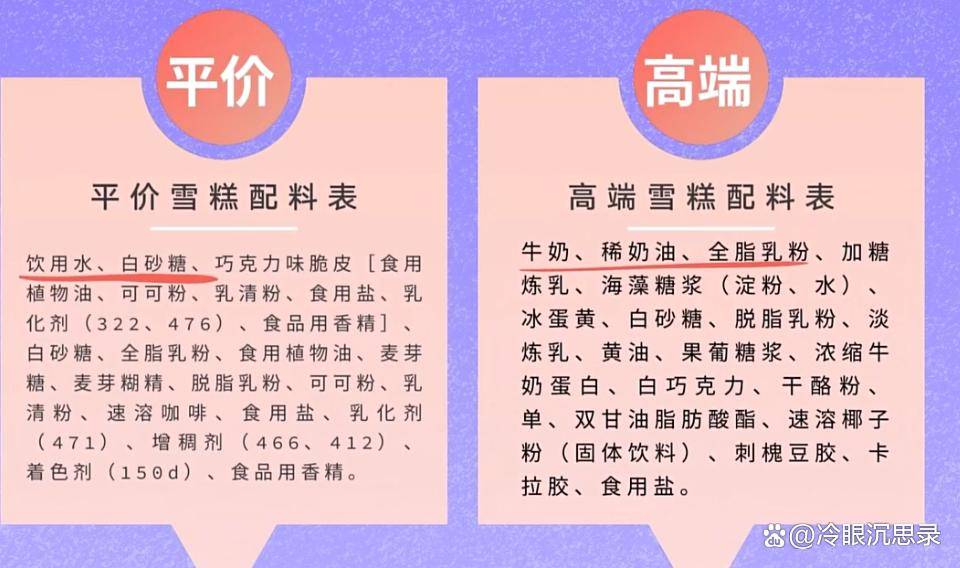

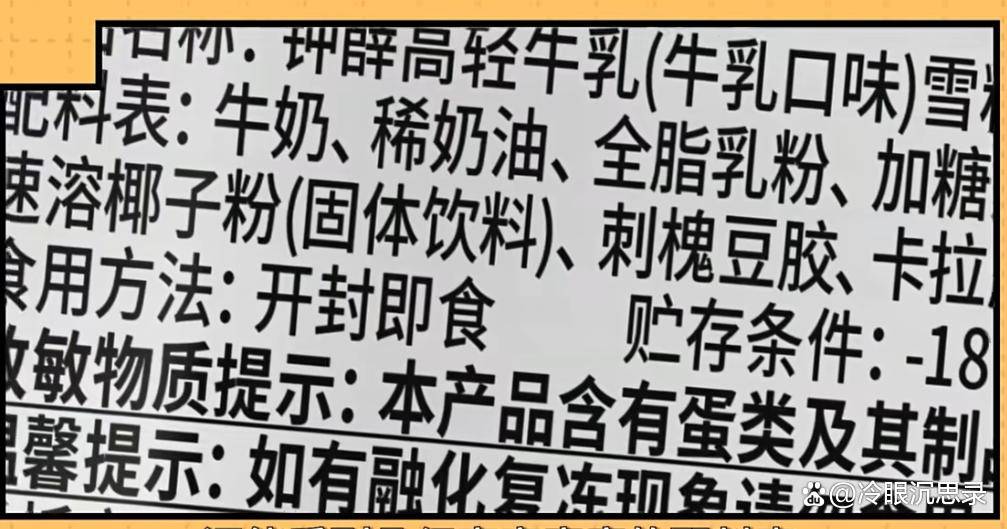

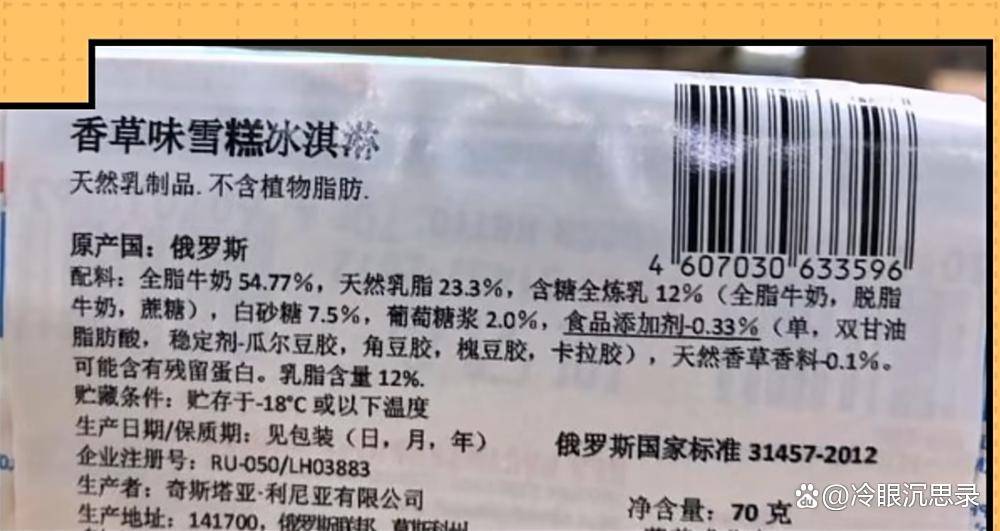

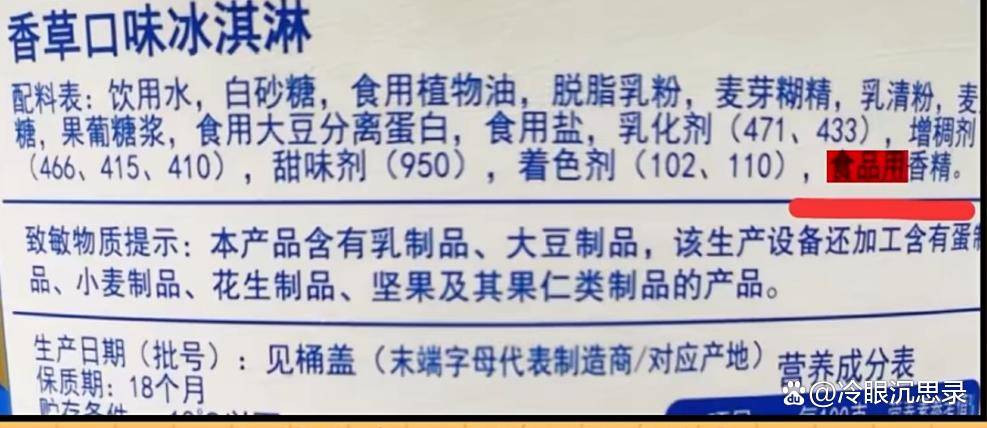

这个差异,首先就体现在原材料的使用上,就拿市面上最常见的牛奶味雪糕举例,对比一下高端和平价雪糕的配料表,我们可以发现:

平价雪糕中的乳制品含量较低,浓厚的奶味主要是依靠食用香精的添加来维持,而价格更贵的高端雪糕,则是更多的添加牛奶、稀奶油以及全脂乳粉等原料,来提升味道。

而且在除去巧克力味和果味雪糕等产品外,高端的雪糕制作过程中,是不需要额外添加水的。

这些都是写在字面上的数据,并不直观,具体吃到嘴里的味道,价格较低的平价雪糕因为含水量比较大,吃起来有类似冰沙的口感,更容易解渴。

而高端雪糕中,因为其中添加的稀奶油、牛奶,乳酪以及奶粉的含量较高,相对的乳糖、乳蛋白以及乳脂等固体物含量更高,吃起来就有扎实糯软的口感。

如果只是为了消暑解渴,那完全没有必要去买动辄十几二十块的高端雪糕,一块一根的老冰棍就能解决。

但要是你预算充足,钱包鼓鼓,又想试试用料更好的高端雪糕,也不能掉以轻心,因为只要稍不注意,就有可能被那些价格虚高的雪糕刺客给“偷袭”!

挑选高价雪糕的诀窍,在于千万不要被包装上花里胡哨的介绍迷惑,它们或许会标榜着自己用料稀奇罕见,又或许搞各种让人摸不着头脑的联名,属实会让人挑花眼,稀里糊涂的就落入了高价的陷阱。

最简单的办法,就是直接看配料表,其他都是虚的。

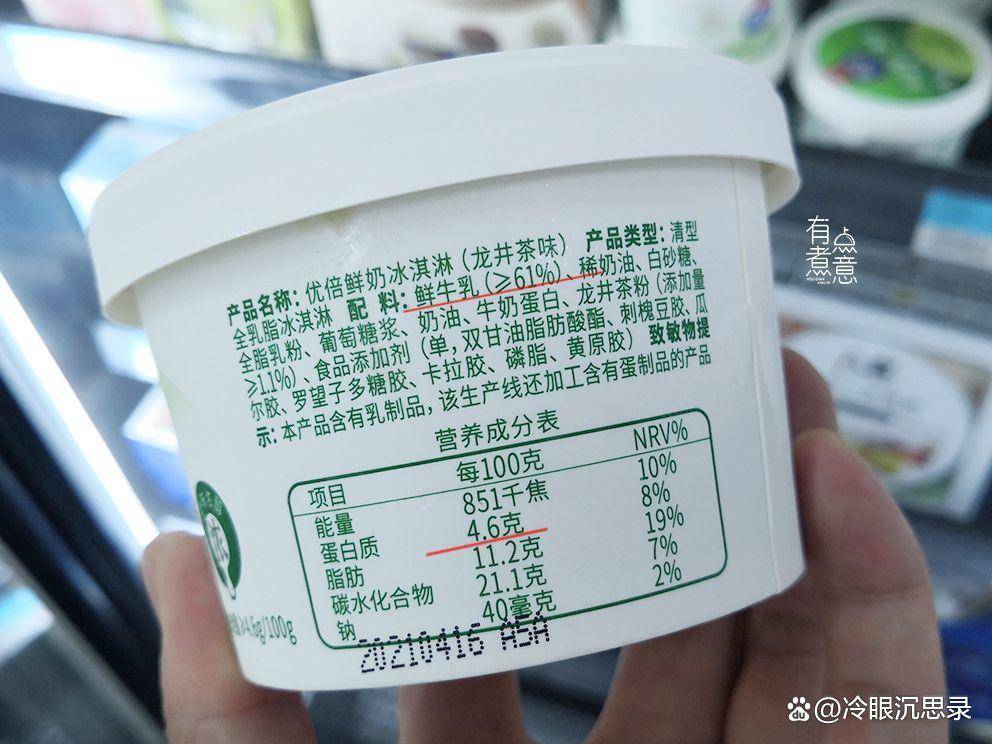

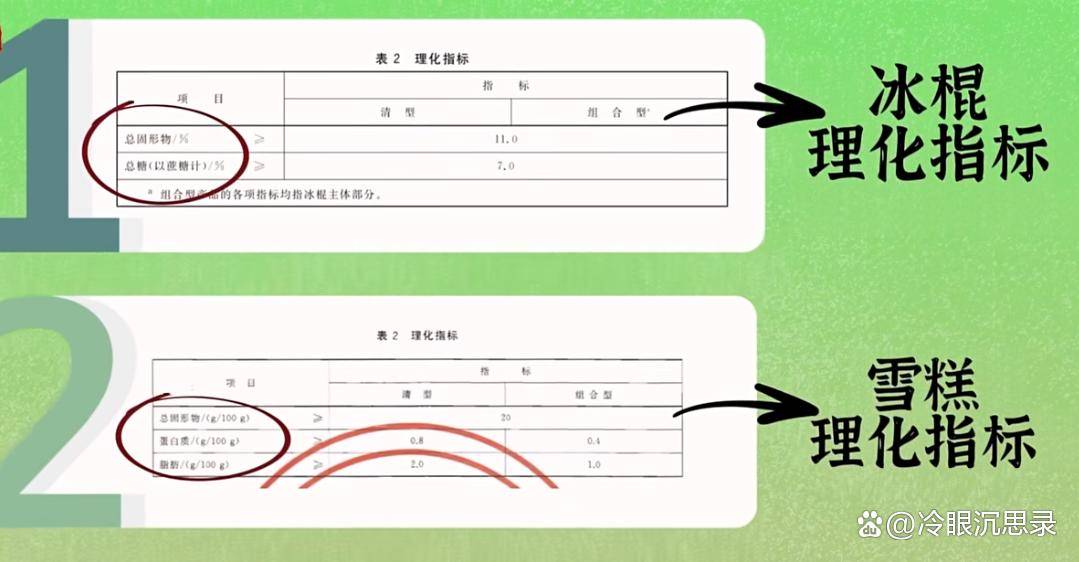

先看营养成分表,冰棍、雪糕和冰淇淋,到今天已经有非常完备的国家标准,蛋白质含量和脂肪含量是区分冰淇淋和冰棍雪糕的重要标准。

只要能够正确查看营养成分表中的脂肪含量和蛋白质含量,就能轻松排除那些打着冰淇淋幌子,实则是冰棍的高价“李鬼”。

但国家对于雪糕标准的数值,只决定了这些添加成分的下限,却没有规定上限,市面上也出现了许多蛋白质和脂肪含量超过标准的产品。

只不过因为它们的制作工艺,并没有膨胀化,所以并不能称之为冰淇淋,仍旧属于雪糕的分类。

所以仅从用料的成分的视角来看,在预算充足的情况下,其实没有必要去纠结到底是雪糕还是冰淇淋,直接看营养成分表,就能解决选择恐惧症。

如果我们的视线再往下移,还能够看到密密麻麻的一行小字,这是雪糕的配料表,千万不要小瞧了这段小字,任何打着名贵稀有食材的”高级雪糕“,在配料表的面前,那就是个弟弟。

用最常见的香草味雪糕举例,当你不知道它们添加的到底是香草还是香兰素的时候,扫一眼配料表,就能知道是谁在说谎,谁又在花哨的包装下裸泳。

雪糕的良心,不在品牌方的嘴里,也不在花哨的包装上,而是在最不起眼的配料表中。

一只十块钱的奶油雪糕和冰淇淋,如果它的配料表最前面,是什么白砂糖、饮用水,麦芽糖浆以及植物油,那它的口感,也就约等于五毛钱的小布丁,剩下的钱,纯纯属于溢价和智商税。

反过来看,如果配料表的最前面,是牛奶、稀奶油这些乳制品占大头的雪糕,相对来说,它们的性价比是比较高的。

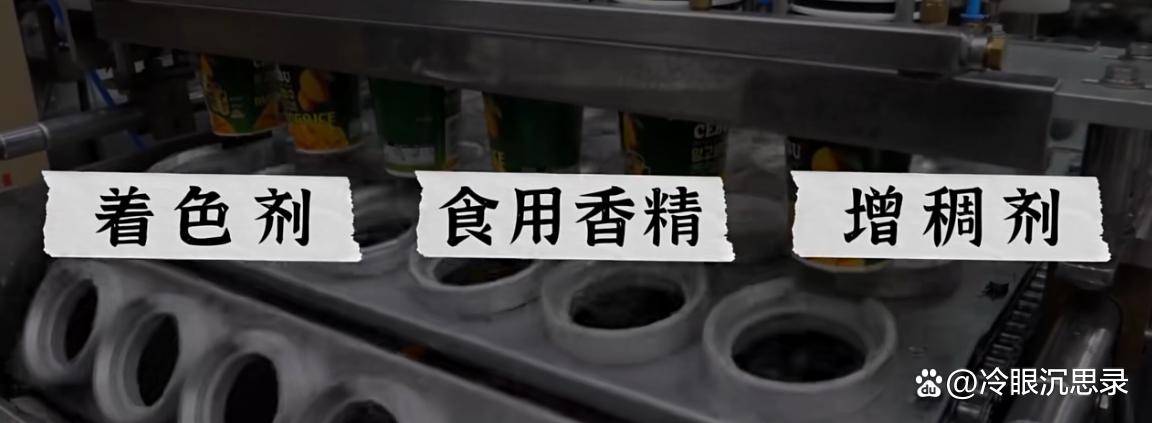

雪糕作为工业化流水线上生产出来的产品,食品添加剂的使用,是不可避免的,食用香精、着色剂、增稠剂,这三种是雪糕行业中最常见的添加剂。

食用香精和着色剂不用多讲,就是用来调色调味,而增稠剂大家似乎都不怎么熟悉,就像几年前曾经在网上大火的“晒雪糕”事件,想必大家都有所耳闻。

其中添加的就是卡拉胶,至于卡拉胶的好坏,早就有专家进行过详尽的解读,我们只说结论:之所以雪糕化得慢,或许跟卡拉胶有关系,雪糕的品质好不好,却跟卡拉胶没有半点关系。

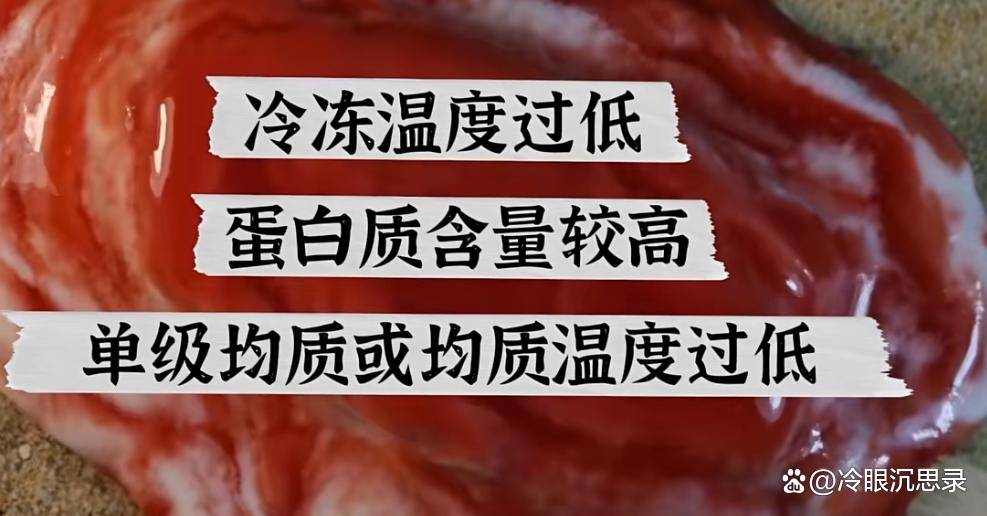

关于冰淇淋和雪糕融化,相关食品体系中有非常完备的测试方法,雪糕的融化并不单单是冰融化这么简单,而是随着温度的变化,雪糕的形体随着温度的上升而崩解的过程。

造成雪糕不融化的原因是多种多样的,像是冷冻的温度太低,或者雪糕中的蛋白质含量过高,单级均质以及均质的温度过低,造成雪糕混合体中脂肪含量高的现象。

而这时候,就需要增稠剂来救场了。

它能够有效增加雪糕的粘稠度,从而缓解雪糕的融化速度,进而可以大大降低雪糕在生产、运输以及存储过程中,因为冰晶融化而导致的不必要损耗。

一个世纪前,人们在雪糕和冰淇淋中,加入藕粉和淀粉,也是出于延缓雪糕冰淇淋融化的缘故。

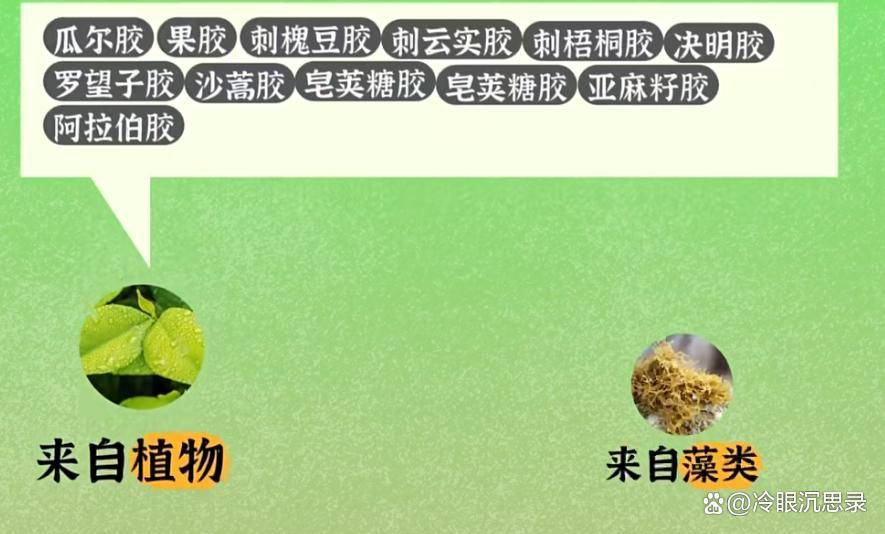

我国在很早之前,就对卡拉胶的使用剂量和范围,做出了相当明确的规定,相较于常见的藕粉和淀粉。

卡拉胶还能够充当乳化剂以及稳定剂,保证雪糕中的乳蛋白保持状态的稳定,可以说是大量添加牛奶和奶油的雪糕的“保镖”。

跟卡拉胶同属于“胶”字辈的增稠剂,高达20多种,这些物质绝大多数都是可溶解膳食纤维和多糖。

假如你比较在意“原汁原味”的体验,那雪糕和冰淇淋的配料表,当然是越简单越好,什么色素香精,统统让它们进垃圾堆。

毕竟多少是花了亿点点钱来买雪糕的,这点要求根本算不上高。

3、冷眼观

现在我们走进便利店和超市,冰柜中5块以下的平价雪糕几乎绝迹,从2008年到2020年,牛奶和淡奶油等原材料的成本日趋走高,上涨了足足有80%!

再加上生产必须得人工、冷链以及场地租金的水涨船高,生产一支雪糕的成本,不可避免的提高,生产便宜雪糕的企业的生存越来越艰难。

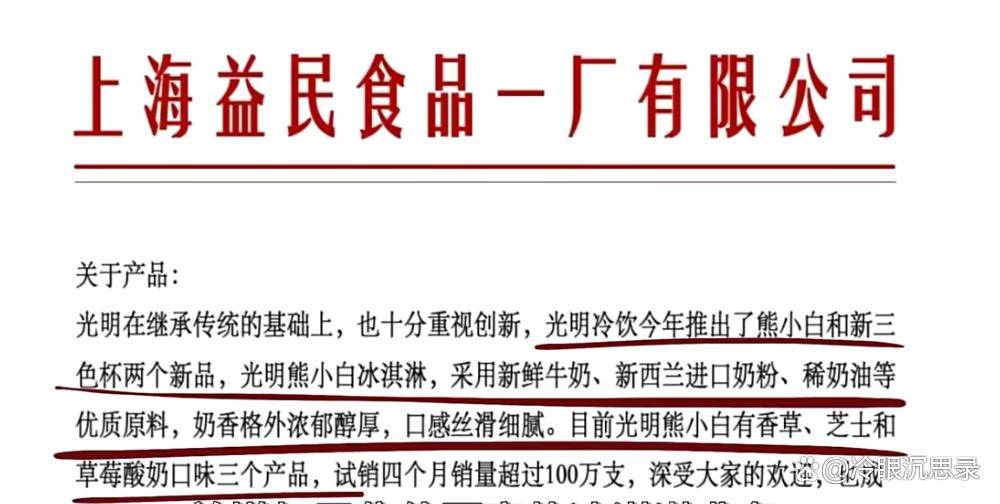

早在2018年,生产出光明奶砖和大白兔奶糖等一众国民记忆的上海益民一厂,发了封公开道歉信:

由于自家的雪糕连续17年都没有涨过价,雪糕几乎都没有超过2块钱的,这让零售商们觉得赚不到钱,都不愿意再进货销售。

在日趋激烈的市场竞争之下,益民食品厂这个有几百人的厂子,一年的利润却只有59万元!

这样的生存困境之下,最终在2018年,益民食品厂股权被百分百收购,为了增加利润,还增加了售价更高的冰淇淋业务。

未来中国的雪糕市场中,高端雪糕将会占据近90%以上的市场,雪糕的价格也将不可避免的易于上调,却再难以下降。

我们从来不反对在适当的范围内加价,可消费的升级和生产成本的增加,不应该由消费者来进行买单,也不是打着所谓高端,实则德不配位的高价雪糕的遮羞布。

它应当,也应该是一个更为自由的雪糕市场的序幕。

在这个市场中,我们可以自由选择喜欢的雪糕,既可以在条件允许的情况下,选择10几块的高端雪糕,也能吃到5毛钱的小布丁和一块钱的雪莲。

既能在商场的手工冰淇淋店里坐下,慢慢悠悠地品尝几十上百块的高级货。

也能在自家楼下的小卖部的冰柜里,买到光明、五羊、天冰这样陪伴着我们童年的雪糕品牌。

它们和我们,都能够有更为光明的未来。

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。

如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送。

冷眼沉思:聚焦社会,沉思历史