体制内“娇妻文学”刺痛了谁 职场公平与特权炫耀

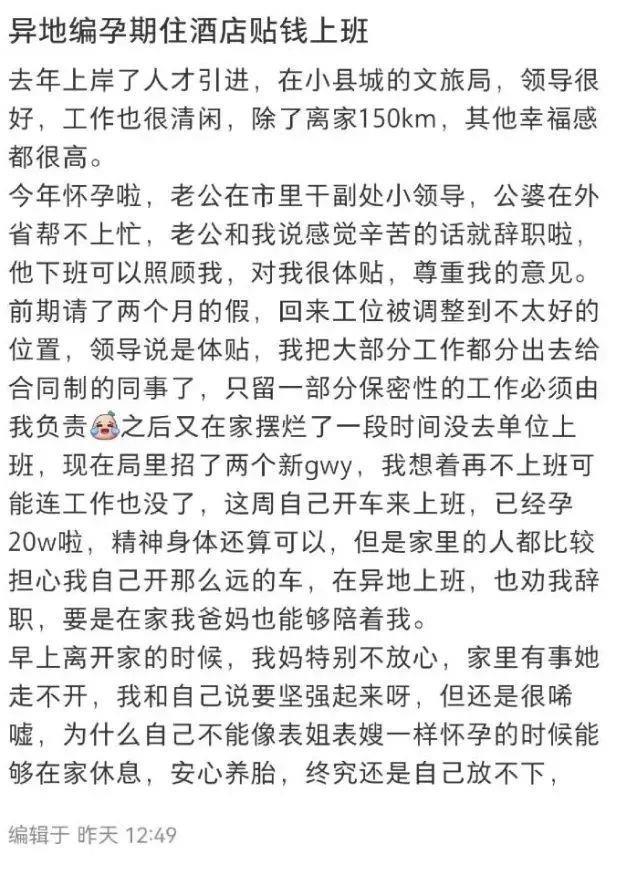

近日,一位IP属地为云南的网友在社交平台上分享了她的经历。她提到自己通过人才引进通道到小县城的文旅局工作,丈夫是市里的副处级干部。她在怀孕后请假两个月,并表示将工作分给了合同制同事。

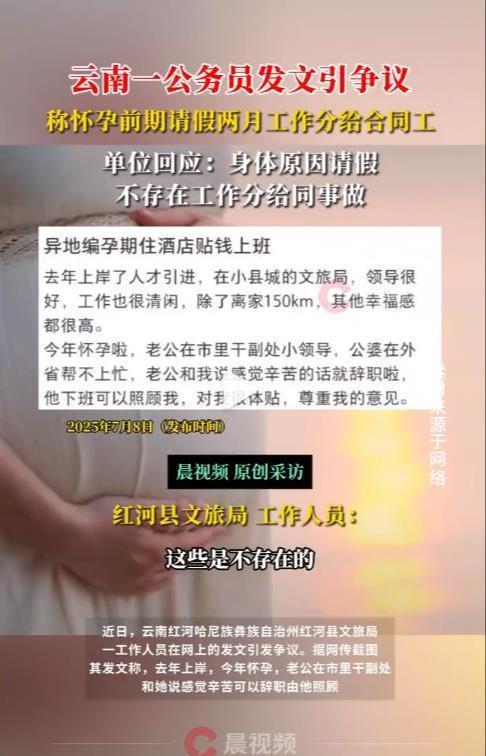

随后,红河县文旅局工作人员回应称,该职工因身体状况不佳才获准休假,不存在把工作推给合同制同事的情况。他们解释说,单位的工作通常由两人配合完成,不会出现单方面推卸工作的问题。至于她提到的丈夫情况,工作人员表示不便评价,具体情况正在核实中。

这篇帖子被一些网友嘲讽为“娇妻文学”,这种叙事模式通过夸张情节塑造女性为“被宠爱的弱者”,同时吹捧男性为庇护者。此次事件中,发帖人对规则的蔑视、特权的炫耀以及对他人的轻慢引发了公众情绪。

网友质疑和愤怒的焦点在于,这位发帖人似乎并未表现出身体不适,却以不上班为荣,仗着正式工身份与丈夫的职位,自觉高人一等,将工作甩给无编制的合同工,还洋洋自得。这种行为不仅践踏了职场公平,也损害了公职人员的形象。许多人认为,这样的人占着岗位不上班,让那些还在岗位上坚持的孕妇和合同工感到不公平。

根据我国《女职工劳动保护特别规定》,女职工生育享受98天产假,其中产前可以休假15天。孕20周就休假两个月,是否超出了规定?尽管单位称因其身体状况不佳批假,但未提供具体医疗依据。如果请假属于事假或非法定产假范畴,是否存在滥用权利,浪费公共资源?

另外,该员工声称将工作都分给了合同工,而单位则表示是“两人配合”。若合同工确实因承接其工作而负担加重,是否依法获得相应报酬?如果没有,这可能涉嫌违反同工同酬原则。现实中,公务员和事业编职工福利保障完善,而合同工和私企员工却面临更多困难,尤其是怀孕期间可能遭受排挤甚至解雇。这种不公平早已让职场女性苦不堪言,如果还被既得利益者拿来炫耀,无疑会刺痛人心。

网友还怀疑她“走后门”并非空穴来风。若她的请假和工作安排真有猫腻,背后可能存在权力和人情的影响。孕期保障应是普惠性福利,但若特权阶层借此谋私,便会扭曲政策初衷。大家乐见孕期女性被关怀和照顾,但凡事都应讲规则,讲公平。大家关心的是,没有编制和干部老公的孕妇能否得到同样的待遇。

该网友在引发舆论关注后辩称,她丈夫不是体制内的,她是夸张博眼球,并迅速注销了账号。但这事不能就此结束,涉事单位需要仔细调查核实并及时通报。如涉及违规行为,应当立即处理,模糊回应解决不了问题,公众需要细节和真相。

这件事之所以引发风波,是因为它触及了职场公平和女性权益的痛点。特权炫耀若成常态,公众对规则的信任就会动摇。少数人滥用保护政策,可能会加剧职场性别歧视。要打破这一恶性循环,必须划清权益边界,反对任何形式的歧视和特权。真正的职场平等,是让每个女职工都享有同样的生育尊严,让合同工与正式工共享公平的工作环境。公共权益不应成为个人的“夫妻店”,唯有让权利在阳光下运行,才能让每个劳动者,无论性别、身份,都能公平地享受权益,体面尊严地工作。