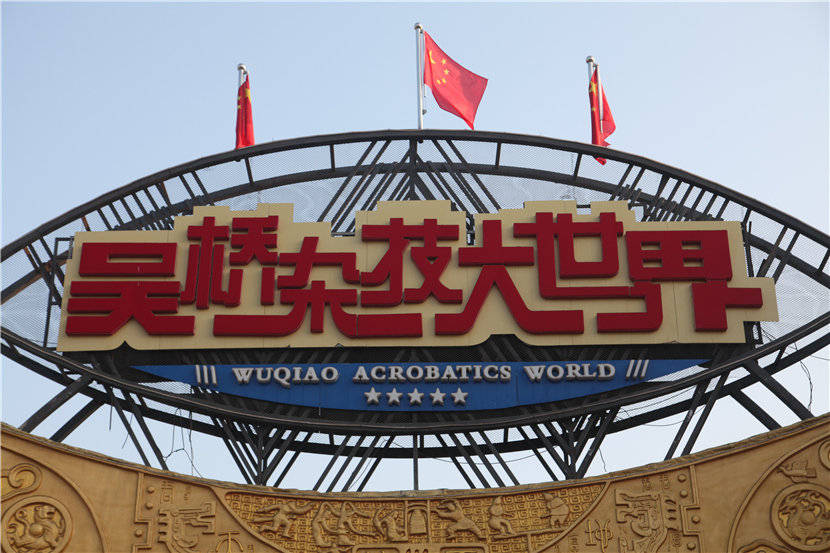

关于吴桥大世界,峰哥曾在《行走大运河》系列采风文章中有过撰文,不过那是将吴桥的杂技文化和门类泛泛的展开、题目索引一般轻描淡写一会,这次敬请各位读者认知下奇人“鬼手”王宝和。

吴桥是举世闻名的杂技之乡,“上至九十九,下至刚会走,吴桥耍杂技,人人有一手”。悠久的杂技历史、深厚的文化底蕴、广泛的群众基础、奇特的杂技民俗构成了吴桥旅游的宝贵资源。

相信有很多朋友到吴桥看杂技是慕名而来,这个名,一是吴桥杂技之乡的声名,二是杂技大世界内的杂技名星。接下来我们进入鬼手居来欣赏民间表演艺术家王保和的表演。王老师擅长的是三仙归洞,道具非常的简单,但王老师靠着是手上功夫,化简单为神奇,将几个小球甚至瓶盖、糖果、硬币,在他的指掌间演化到精绝,演化到神鬼莫测,让人百思而不得其解。王老师不是无师自通,更不是先天神童,他这些绝活是他从祖辈他的爷爷“解索大王”王玉林老先生那里继承来的,更准确的说是经过他数十载的揣摩和苦练得来的。王保合老师是河北省第一个,国家第一批以手彩戏法入选的国家级非物质文化遗产传承人。数十年中,王老师以他幽默风趣的语言,出神入化的表演,赢得全国亿万观众喜爱,创造了无数杂技传奇。

很多游客朋友了解鬼手都是通过电视银屏,他曾经带着他的绝活《三仙归洞》、《缩骨功》、《吃针引线》上过很多节目,中央电视台的《见证》、《相约》、《乡村大世界》、《夕阳红》、《梦想剧场》等,并在河北、河南、湖南、深圳等多家报刊刊登报道。如今王保合老师已经成为了吴桥的名人,荣誉与奖杯、鲜花与掌声都成为舞台上靓丽的光环,而他也成为了游客最喜爱的杂技艺术家。

王保合1944年出生于吴桥县杨家寺乡乜庄村的一个杂技世家,两岁时母亲去世,五岁就跟着家人去北京天桥上卖艺。她的曾祖父是旧社会的北京天桥八大怪之一的卸索大王王玉林,当时的北京天桥各方艺人荟萃,没有绝招难以立足,所以王宝和五岁就开始学习缩骨功并上台演出,尝尽了人间疾苦。一家人的杂技班势单力薄,只能随父亲东奔西走,打游击,风餐露宿,吃了上顿没下顿,这样的生活虽然很艰苦却磨砺了他坚毅的性格,正所谓:“不经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香”。建国后,王老师已是功夫在身,像《空中飞人》、《椅子顶》、《木砖倒立》、《卸锁》、《吃针引线》等十几个节目,使他在杂技界名气大增,1951年他随父亲赴朝鲜战场慰问演出,1953年去胜地延安慰问演出,直到1958年他加入了吴桥马戏团,成了一名正式的杂技演员,并跟随马戏团全国各地表演,练就了一身精湛的技艺。直到1993年,王宝和结束了他背井离乡的演出生涯,在吴桥杂技大世界落户,成为了今天炙手可热的杂技明星。

一二三三球两碗一手诡,四五六六神无主四方惊。这句话说的是王宝和老师表演的魔术“三仙归洞”,这个吴桥民间的传统戏法打破了人们对魔术的看法,不但拉近了演员与游客的距离,而且还能亲自检查道具,而所谓的道具,就是一根筷子,两个小碗,三个海绵球。能够参与到魔术表演中,带给游客的感受是非常深刻的,他们时而肯定,时而疑惑,时而大叫,时而凝神思索,让人蠢蠢欲动,欲罢不能。四十分钟的欢乐时光让您记住了鬼手,了解了魔术。

“鬼手”的功夫能快到什么程度,峰哥负责任的告诉各位看官,王老师的功夫足可以达到让您的眼睛迷乱的程度,即便是聚精会神,但还是目不暇给。曾经有个省级电视台的摄像师不服,说是要比划一下,用高速摄像机来破解“三仙归洞”,后又慢速一帧一帧的找寻破绽,最后还是败下阵来。

到吴桥看杂技,“鬼手居”定是打卡之处。

老饕留步

吴桥烧鸡创始于清顺治十八年(公元1661年)距今已有三百多年的历史,在开始的一百多年时间里,由于技术条件差,尚未具特色,生意并不兴隆。到乾隆五十二年(公元1787年)烧鸡大师、非物质文化遗产代表性传承人张中海的先祖张炳,偶遇清宫御膳房御厨老友刘义,他在吴桥大集街开了个小烧鸡店,因制作不得法,生意萧条。一天,一位曾在清宫御膳房当过御厨的老朋友来访,他身怀绝技。两人久别重逢,对饮畅谈。张炳向他求教,那朋友便告诉他一个秘方:“要想烧鸡香,八料加老汤。”八料就是陈皮、肉桂、豆蔻、良姜、丁香、砂仁、草果和白芷八种佐料;老汤就是煮鸡的陈汤。每煮一锅鸡,必须加上头锅的老汤,如此沿袭,越老越好。张炳如法炮制,做出的鸡果然香。从此,营业兴旺,张炳把他的烧鸡店定名为“义兴张”,寓意“友义兴张”。

清嘉庆年间,一次嘉庆皇帝巡路过吴桥,忽闻奇香而振奋,问左右人道:“何物发出此香?”左右答道:“烧鸡”。随从将烧鸡献上,嘉庆尝后大喜说道:“色、香、味三绝”。从此以后,吴桥烧鸡成了清廷的贡品。张炳的世代子孙,继承和发展了祖先的精湛技艺,使“义兴店”烧鸡一直保持着他的独特风味。

跟着峰哥捞世界《燕赵英雄气、锦绣辅京畿》之四十四“‘鬼手居’,高速摄像机屡败之地”