骑手悲惨生活有专门剧本和演员定制 虚假摆拍套路揭秘

近年来,短视频因快节奏、短小精悍的特点成为广大网民的重要新闻信息来源。然而,大量打着真实记录旗号的短视频实际上根据故事脚本虚假摆拍,以假乱真,严重扰乱网络空间秩序,混淆视听。外卖骑手、快递小哥、网约车司机等灵活就业群体因其“接地气”和“高共鸣”属性,成为虚假摆拍的重灾区。一些博主假借这些职业身份,打造“入不敷出”“社会尊严感低”等标签化人设,编剧“悲惨”“贫穷”的虚假故事吸引关注。

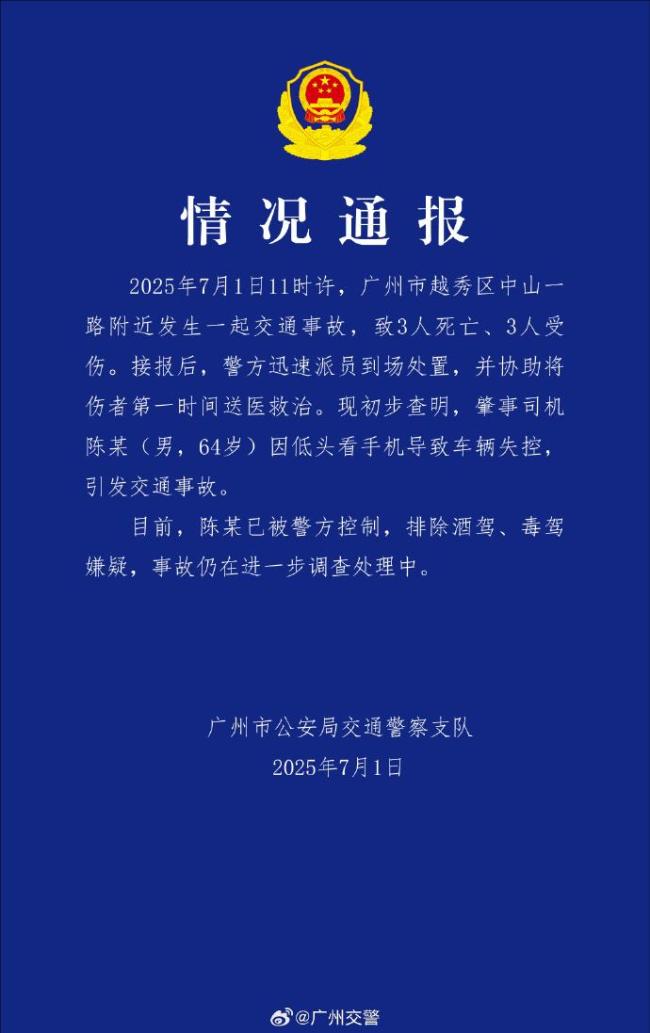

近日,一则题为《生活不易,又一单王倒下了》的视频在网络流传,画面中一名外卖骑手倒地,字幕标注“单王倒下”,引发网民对骑手“猝死”的猜想。事后,骑手本人证实因路况问题不小心摔倒晕厥,送医后已无大碍。这一事件只是传播灵活就业群体谣言的一个缩影。据统计,我国灵活就业者人数超过2亿人,占全国就业人口的27%。随着外卖、快递、网约车等灵活就业人员数量不断增多,相关话题总是迅速引发社会关注。

在短视频平台搜索“外卖、快递、网约车”等职业关键词,相关视频主题总是与“算法困境”“工作压力大”“社会价值低”等悲情话题关联。许多短视频中的职业窘境令人瞠目结舌,如“外卖骑手深夜送餐却被盗车,坐地痛哭”“快递员抱着襁褓中的孩子送快递”“网约车司机为养家深夜跑车猝死”。这些短视频均被证实为虚假摆拍谣言,发布者已被公安机关查处。

通过进一步盘点此类内容,记者发现,大量短视频背后的制作逻辑都有迹可循:制造矛盾冲突、编造虚假信息、擦边营销。例如,“众包仔小*”账号三个月内的71条视频均是关于外卖送餐过程中的各类矛盾冲突。其中一条视频显示,外卖员遇到要给差评的顾客,气愤地扔掉了配送的饮品;顾客不给外卖员开楼门,又要求送餐上楼,外卖员直接吃掉顾客外卖。该账号开设不到三个月,总获点赞39.6万次,播放量超1000万。目前,该账号博主王某某因造谣被行政处罚,涉事账号已被封禁。

此外,还有一些短视频以“擦边”为噱头。记者翻阅一个名为“*昭”的短视频账号发现,其10多条视频中女外卖员不规范穿着黄色外卖服,佩戴头盔,长腿裸露坐在电动自行车上。另外一个名为“生”的账号中,女外卖员身穿外卖工服,下半身配搭短裙、黑丝,双腿颤抖,衣着暴露,视频配性暗示文字“送外卖这么累吗”。

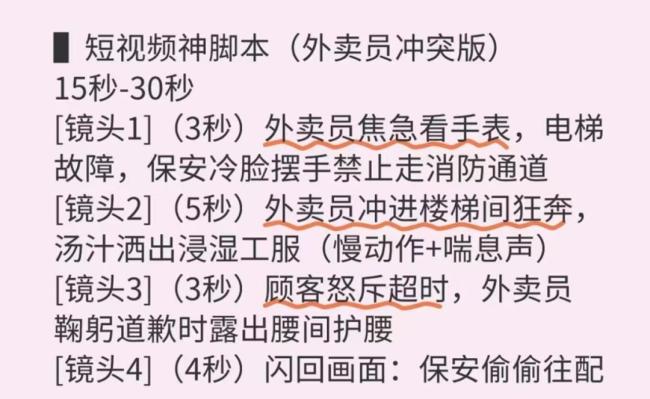

上述视频主题、文本雷同,吸引关注的引流逻辑相似,背后大多有团队化运作,打造人设、编造剧本、拍摄制作等分工明确。部分账号通过编造虚假职业身份,利用戏剧化冲突或情感绑架手段博取关注,快速涨粉后通过带货、打赏变现。经检索发现,多个网购平台以低廉的价格销售各种短视频脚本,其中包括骑手类、网约车司机类等。在一些社交平台上,甚至还有博主直接分享关于骑手摆拍的短视频脚本。

一位曾从事相关账号运营人员小强(化名)告诉记者,这些账号背后有独特的流量逻辑。“儿童、贫困家庭等弱势群体形象最容易赚人眼泪,我们视频脚本就要渲染或夸大这些外卖员快递小哥的困境,制作悲惨感人的故事,博取网友的同情心。”小强说,有些短视频幕后团队还会雇佣网络水军进行点赞、评论和转发,进一步扩大视频的影响力,等到账号养熟了就能通过开直播变现、开设商品橱窗、要捐款等。

清华大学新闻传播学院新媒体研究中心发布的《灵活就业类谣言传播机制与治理路径研究》报告指出,涉灵活就业群体谣言主要围绕“薪资待遇”“职业发展”“行业政策”等展开,博主故意利用公众关注和同情心,捏造、夸大、歪曲信息、虚构图片,制造虚假人设,策划对立情节,故意卖惨营销。据统计,涉“骑手、网约车司机”谣言年增长率超过150%。

低廉的摆拍成本、毫不费脑的脚本设计,造假者短时间内就能制作一条获赞破万的短视频,对于灵活就业群体的负面影响不可估量。中国政法大学副教授朱巍表示担忧:“频繁的摆拍会引发‘狼来了效应’,当真实劳动者诉说困境时,公众下意识怀疑‘是不是作秀’,信任体系在真假混杂中逐渐瓦解。”他认为,当虚假剧情刷屏网络,真实的劳动权益诉求却难以突围,容易形成“越需要关注,越被噪音淹没”的恶性循环。一些虚假职业人设掩盖了职业的真实生态,让公众对骑手等职业的认知停留在“虚假视频”带来的刻板印象里。

某快递公司门头沟站点的快递员小王表示,一些摆拍视频无视现实、故意渲染不公平不公正的职业待遇,变相降低了他们的职业尊严感。众包骑手刘壮也表示,不要轻信那些骑手霸道、蛮横、不讲理与顾客争吵的视频,外卖骑手要与时间赛跑,没那么多空逗留吵架。多机位切换的视频更不要信,真实的外卖骑手忙到没时间拍视频,哪还有功夫布置多个机位?

这种将职业身份异化为“流量工具”的行为,不仅消解了真实劳动者的困境,更污染了网络内容生态。如何治理?根据中央网信办发布的《关于加强“自媒体”管理的通知》,“自媒体”发布信息不得无中生有,不得断章取义、歪曲事实,不得以拼凑剪辑、合成伪造等方式影响信息真实性。发布含有虚构情节、剧情演绎的内容,网站平台应当要求其以显著方式标记虚构或演绎标签。我国《互联网信息服务管理办法》明确互联网信息服务提供者不得制作、复制、发布、传播散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定及侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的内容。

然而,记者注意到,目前多个短视频平台虽然已上线相关标识功能,但一些视频在发布时并未严格遵守,并且未被平台有效审核、监测。此外,一些虚假摆拍的账号被封号后,迅速开设新账号卷土重来,只靠封号无法根治摆拍乱象。对此,朱巍表示,平台应该尽到审核义务,对网络谣言的识别、审核、分发等管理应有更严格、切实的落地举措。

北京大学法学院教授薛军认为,平台不能以“技术中立”为由推卸审核责任,也不能一味使用“避风港原则”。在数字经济背景下,内容平台既然利用算法进行相关信息内容的推荐,那么也应当负起对相应信息内容的审查义务,不能等到被侵权人通知才采取相关删除行为。

中国政法大学网络法学研究所所长李怀胜认为,平台需要从技术和监管角度实现对虚假视频的常态化治理。例如,平台可以通过AI深度合成检测技术识别异常画面特征,利用区块链技术固定虚假内容证据链,同时在算法推荐模型中嵌入伦理权重参数,对未标注“虚构”的摆拍内容实施限流降权。

在压实平台责任的同时,也要加大对虚假摆拍的处罚力度。薛军指出,普通人冒充骑手、快递员或网约车司机身份进行摆拍、直播带货或接受打赏的行为,可能违反多项法律规定。涉及侵犯他人的隐私权、肖像权、名誉权。根据情节轻重及影响程度,会面临不同的处罚。他还建议把虚假摆拍造成的实际危害、谣言的规模和影响力作为定性和入罪的依据,进一步明确定罪条件,以解决当前法律框架下针对虚假摆拍处罚力度不足的问题。

近期,“清朗·整治短视频领域恶意营销乱象”专项行动,整治重点包括打造悲惨人设、假冒新就业群体身份、虚构“苦情”戏恶意虚假摆拍问题。一批账号如“萧鑫传媒”“涵姐文化传媒”、“凉栀传媒”“娟姐聊电商传媒”、“涵姐Boss”“渝姐姐文化工作室”等,因编造传播涉新就业群体虚假信息,多次发布摆拍殴打、侮辱外卖骑手视频,不实炒作外卖员与消费者、保安等群体对立,借公众善意博流量营销,已被依法依规关闭。