地下水位高度不是埋藏深度!一文总结地下水知识点及易错点

地球的水资源

水是人类赖以生存的要素。

由于生活中地表水更容易见到(降水、地表径流、湖泊……),对我们影响非常直接,所以地表水常常受到重视。

然而地球的水资源除了地表水,还有很大一部分埋藏于地下。它们对于地球上水资源的涵养、生态环境的维持以及水循环的过程,同样至关重要。

虽然平日不常见到地下水,但其实我们对地下水的索取是非常巨大的:据统计,我国生活饮用水水源的70%、农业灌溉用水的40%、工业用水的38%来自于地下水供水。

今年全国甲卷杭盖草原组题中还涉及了地下水位的选项,可见地下水这个知识点值得关注。

本文整理了有关地下水的主要知识点,并辅以相关例题加深知识点的理解,供大家参考。

地下水的种类

地下水并非全整的一块,而是常常被岩层分隔开,形成两类水体。

其一为潜水(不是下潜水下),位于最上层,距离地表最近。其定义是地表以下至第一个隔水层之上的地下水。

由于隔水层的岩石往往多孔,上层潜水受重力向下渗透,填满下部空间。最终形成第二类地下水体——承压水。

潜水可以直接与地表水进行交换,并且具有能够变化的水面(自由水面)。

而承压水四周被隔水层或基岩完全束缚,没有自由水面。而且由于水体被密闭于致密的岩石之中,因而整个水体对四周产生压力,因而得名“承压水”。

一般示意图只会展示一层承压水。但实际情况往往更复杂,会形成多层承压水。

(有关多层承压水的学术论文)

承压水由于埋藏得比潜水深,距离地表更远,因而受到外界环境的影响更小。

相对于潜水,承压水受气候影响更小、水质更好、水量更稳定。

地下水位与地下水埋藏深度

地下水位于地下水埋藏深度是一对在使用中非常容易混淆的概念,需要严格加以区分。

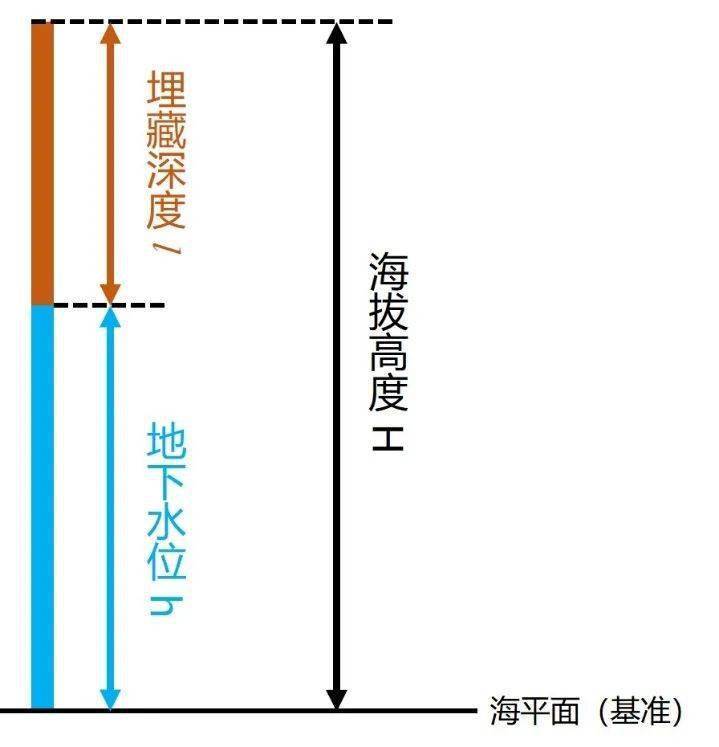

地下水位的定义为:地下水面相对于基准面的高度。一般用海拔高程来表示。

如果不加限定,地下水位指的都是潜水的自由水面的海拔高度(潜水面水位)。

如何更形象地理解呢?可以将地下水设想成埋藏于地下的巨大水体。这个水体上表面某点距离海平面的垂直高度就是该处地下水位高度。

由于位于“地下”,所以某位置的地下水位一定低于该位置的陆地海拔高度。

而同一点的陆地海拔与地下水位的垂直高度差,便是该点的地下水埋藏深度。

用一张图来更形象地表示地下水位(h)、海拔高度(H)和地下水埋藏深度(l)三者的关系:

承压水的水位则更复杂一些,涉及两个概念。

设想我们朝地下钻井。通过潜水层、钻通第一个隔水层后,我们便触及了承压水。

此刻井中的水位便是“初见水位”。

前文已述,由于承压水内部有压力,所以一旦在束缚它的岩石上打通了一个孔,承压水势必会从孔中流出。

因此,到了初见水位后,井孔中的水会逐渐向上抬升。直到重力与向上的水压力平衡,此时井孔中的水面稳定、静止。这个静止的水面便是“承压水位”。

如果承压水位高于地表的海拔,则承压水在超出地平面以后仍无法达到静止状态,因而会冲出地面,形成喷泉。

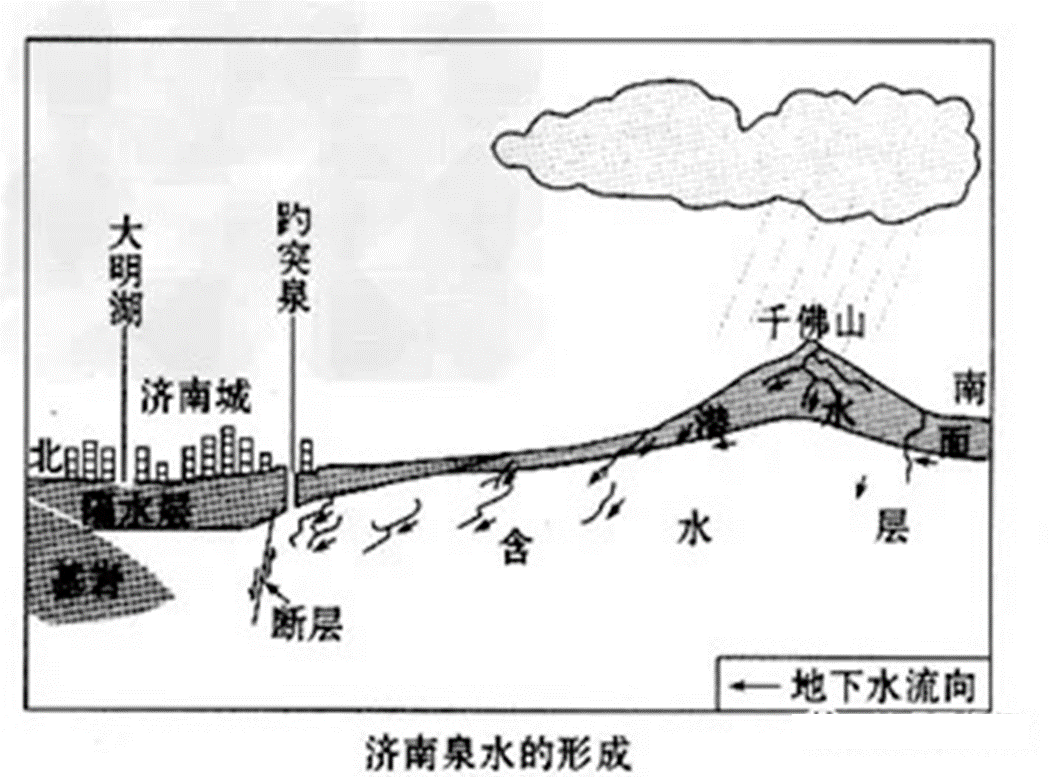

赫赫有名的济南趵突泉就是因为承压水位高于泉底海拔,因而常年向外喷涌。但当济南地下水位下降时,趵突泉便会停止喷涌。

这是因为潜水大量损失后,补给承压水更少,使得承压水位下降。当承压水位降至泉底海拔以下后,泉水便不会再喷出了。

地下水位≠ 埋藏深度

让我们回到潜水,专门探讨潜水面水位(以下统称“地下水位”)。

地下水位高度有如下特点。

其一,地下水位高度一般随海拔升高而抬升。

所以,高海拔地区的地下水位高度比低海拔地区高。

譬如,据2010年四川省国土资源厅公布的数据,成都的平均地下水位高度为492.56米。这个数值已超过上海的陆地海拔。因而可以肯定,成都的地下水位要比上海高。

其二,地下水位高度随海拔的变化幅度小于海拔自身的变化幅度。

比如,海拔升高10米,地下水位只升高了1米(数值非确值,仅示趋势)。

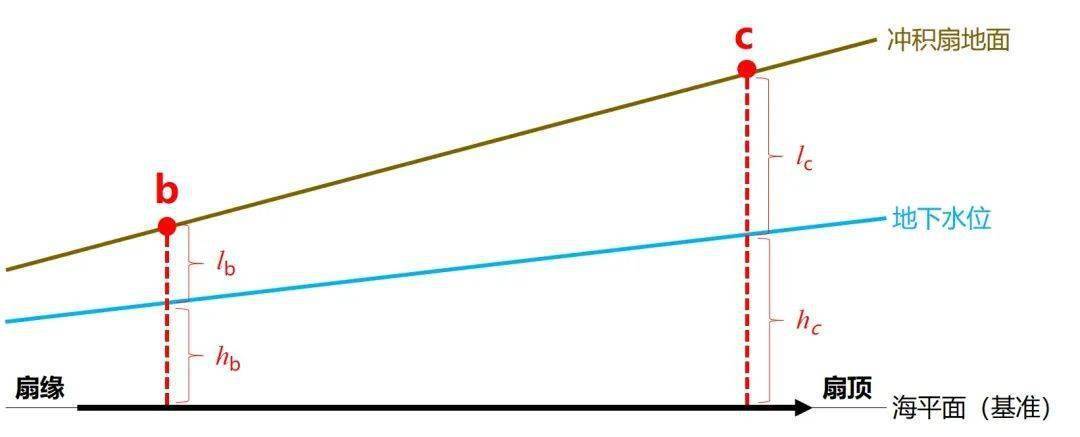

典型例子如冲积扇的地下水位是这样分布的:

地下水位高度随海拔抬升而升高,但由于上升幅度较海拔小,地下水位高度这根线的坡度更缓。

易错点来了!

能否得到这样的结论:地下水位越高,则地下水埋藏深度越浅?

这个结论对于同一位置成立,对于不同位置则不一定。

对于同一位置a,假定a处的海拔为Ha,地下水位为ha,埋藏深度为la。据定义,三者需满足如下等式:

Ha= ha+ la

因为海拔Ha为定值(或有限时间尺度下变化微小),所以ha和la此消彼长。

比如北京某一地点,由于夏季降水多,冬春降水少,夏天时地下水位高,冬春时地下水位低。因此,对于该地点可以判定,在海拔高度没有发生明显变化的情况下,夏季地下水的埋藏深度更浅。

可是,对于不同位置,就不能简单认为地下水位高=埋藏深度浅。

还用冲积扇这个例子,我们考虑靠近扇缘(下端)的b处和位于扇顶(上端)的c处:

从上图可以看出,由于两个位置海拔不同,虽然b处地下水位比c处要矮(hb<hc),但地下水面距离地面更近,反而埋藏得比c处更浅(lb<lc)。

例.某地打井很容易出水,说明该地:【单选】

A.地下水位高

B.地下水埋藏深度浅

如果你理解了前面的材料,就能判断出B项比A项更准确。

容易出水说明地下水埋藏浅,但究竟水位是高是低,取决于该地的海拔。所以不能断定地下水位高。

等潜水位线

同等高线类似,人们引入等潜水位线来表示潜水位相等的点连成的线。

还是同样的类比:将地下水比作由水形成的“大陆”,则水“大陆”的等高线就是等潜水位线。

为和等高线区分,等潜水位线一般在地形图上用虚线表示。

前文已述,地下水位高度与地表海拔高度呈正相关。因此,等潜水位线的数值可以反映地形起伏。

等潜水位高的地方地势高,反之亦然。

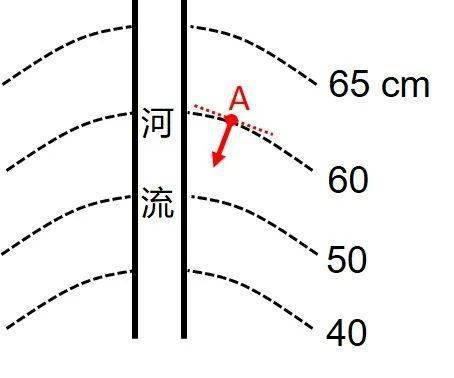

例.图中所示为一条河流及其附近的等潜水位线,判断河流的流向及地下潜水的流向。

从图中可以看到等潜水位线从上到下依次减小,说明地势上高下低,因而河流从上方流向下方。

潜水流向与风向判断一致:某点的潜水流向垂直于该点的潜水位切线方向,并指向低潜水位方向(实际会受地转偏向力而发生略微偏折)。

我们以图中A点为例。A点的等潜水位线切线如图中红色虚线所示。潜水流向因而垂直于红色虚线并指向河流下游方向(低潜水位):

以此类推,可以判断出该区域整体的潜水流动方向是朝河流汇聚。

地下水位的变化

地下水的丰沛程度直接决定地下水位的高度。

对于承压水,由于受外界环境影响小,常年水位稳定,就不探讨了。我们将注意力放在潜水上。

潜水由于埋藏于地下,其补给形式不如地表水复杂,主要有地表水下渗和河流湖泊补给两条途径。

地表水可以通过质地疏松的土壤或含有孔隙的岩石向下渗透,进入地下水体。

形成喀斯特地貌的石灰岩存在较多裂隙,且由于自身水溶性特性,因而地表水容易下渗形成地下河。

下渗量与哪些因素相关呢?

1)降水时间长、强度小:降水带来地表水,而时间长、强度小两个因素确保地表水有足够时间下渗,而非形成地表径流而流失;

2)地表坡度小:坡度小能减少地表径流速度,促进下渗;

3)地表土质疏松:疏松多孔的结构特点有利于下渗;

4)植被覆盖率高:植被能保住土壤中的水分,迟滞地表径流,进而使更多的地表水下渗到地下。

除地表下渗外,湖泊、河流的补给也是地下水的主要来源。

水在地上也罢,地下也好,其自发流动都遵循从高到低的方向。

因此,要想让湖泊、河流中的水流到地下,它们的水位必须高于周围地下水位。

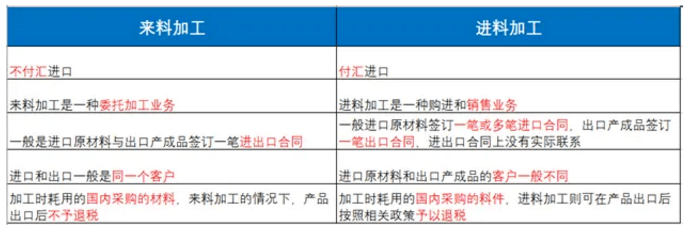

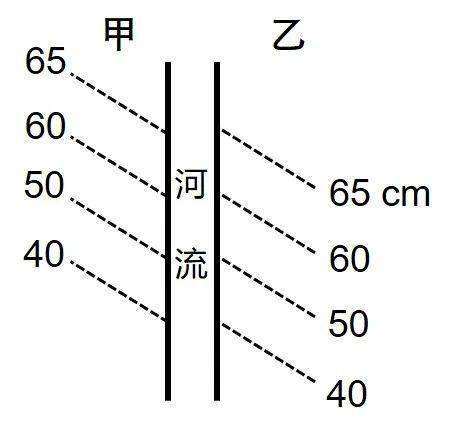

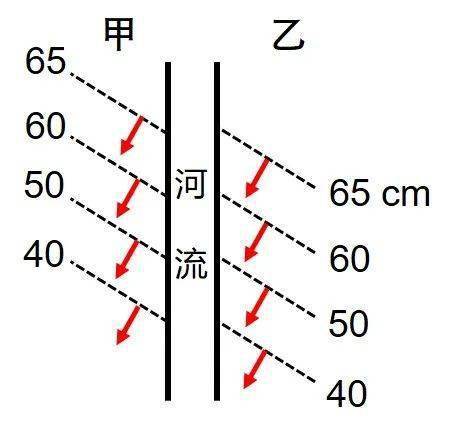

例.图中所示为一条河流及其附近的等潜水位线。据图判断:【单选】

A.甲岸潜水补给河水,河水补给乙岸潜水

B.乙岸潜水补给河水,河水补给甲岸潜水

C.甲岸和乙岸潜水均补给河水

D.河水均补给甲岸和乙岸潜水

通过等潜水位线可以判断出地下潜水的流动方向(下图),因此乙岸潜水流向河流,而河流水流向甲岸潜水。

故B项正确。

除补给外,地下水(特别是潜水)也会通过蒸发、流出地面的形式与地表水进行交换。

综合而言,地下水位变化会反映降水量、蒸发量的变化。补给多于排出,则地下水位升高;反之则降低。

试题链接

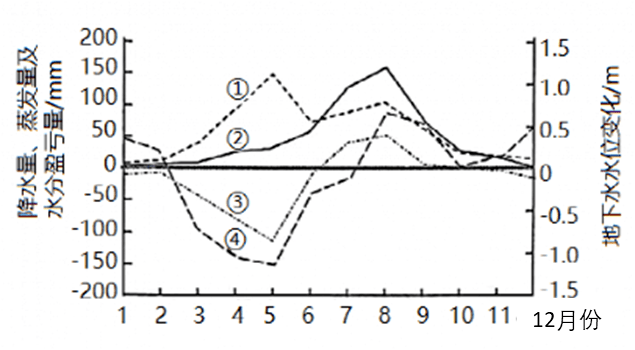

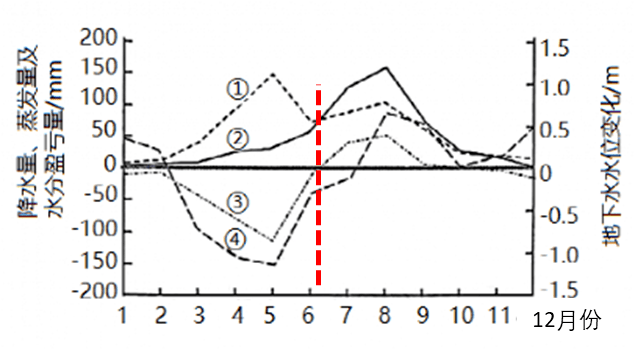

例.我国某地区山前平原2008—2015年当地降水量、蒸发量、水分盈亏量、地下水水位月变化折线图。

1)据图分析①~④四条折线各自对应的要素。

2)分析该地区地下水水位最高的时间。

本题难点在于第一问,我们可以将四条线归为两组判断。

其中①、②始终为正,应该是降水量与蒸发量。③、④有正有负,应为水分盈亏量和地下水位。

分两类后,我们需要进一步分辨①和②、③和④分别对应什么。

在图中找到6月初这个关键时间点(虚线表示):

图中红虚线上,①和②相交,代表它俩对应的要素数值相等。③线为零,说明①和②一个对③正贡献,另一个对③负贡献。因而当①和②相等时,③为零。

所以,③——水分盈亏,④——地下水位高度变化。

再看①和②的不同:②只有一个峰,且在8月达到极值。符合我国降水量的时间分布特点,所以②——降水量;①——蒸发量。

第二问需要注意图中右侧纵轴表示的是地下水位的变化量,而非绝对值。

当变化量为正时,地下水位升高;当变化量为负时,地下水位下降。

所以地下水位最高时,一定是变化量从正到负的交点。符合这一要求的时间点在2月初。

由于地下水(特别是潜水)能与地表水进行交换,所以有一定难度的题目会将地下水和地表水知识点结合起来考。需要考生既有扎实的基础知识,又有较强的获取、应用新信息的能力。

投稿:刘田宇

说明:版权归原作者所有,如需转载,请注明来源!

END

戳下方视频听平哥讲选项正确答案

【学员答疑】

【课后服务】

每位报名学员配合专门的学管团队微信群,“学管老师+答疑老师+家长+学员”四人单独建群,时时互动,关注学员的学习情况,为学员建立独立的学习档案,服务内容如下:

①贴心学管督学

每位学员单独建群,实时跟进学员学习情况

②赠北师大地理系学长学姐一对一建群答疑服务

具体详情咨询学科助理老师

③配套教材精讲精炼

所有课程均配套纸质教材,课后落实复习无忧

④每期课程测试

每一期课程结束之后,老师会针对课程内容出一套试题,检测学生学习情况,赠送视频讲解

点击此处“阅读全文”查看更多内容